孙健

【摘要】高职大学语文教学虽与本科大学语文的教学内容有所区别,其凸显实用性与职业特点,但也应注重激发学生对传统文化的兴趣,笔者注重开学第一课的引导作用,将对大學语文的认识同古人的造字智慧相结合,加之对中国文学史发展脉络的介绍激发起学生对中国传统文化的兴趣。

【关键词】高职语文;开学第一课;传统文化;兴趣

【中图分类号】G712 【文献标识码】A

开学第一课是让学生初步感知学科的重要一课,对引起学生学习兴趣,树立学习态度有重要的作用,所以高职语文课要上好第一课。高职大学语文课堂虽与本科大学语文教学内容有所区别,更加凸显实用性与职业特点,但也应注重激发学生对传统文化的兴趣,笔者注重从学生走入高职语文的第一课就激发起对传统文化的兴趣,让学生认识到高职语文课与传统语文课、大学语文课的不同,让学生转变思维,树立高职语文思维。

开学第一课,我取名为初识语文。很多学生从小学走入语文课堂起就不知道语文是什么,语文的作用是什么,为什么要学习语文,怎么样学习语文。对此,开学第一课的第一部分内容为走进语文。

语文是什么?“你们学习语文有十几年的经历,谁能告诉我,语文是什么?”一句话引来了大多数学生的疑惑,“中国文化”“汉字”“语言”……从同学们的众说纷纭中了解到学生们对语文的概念并不了解。在这里我介绍给学生们一个最为实用的定义法,分解组词法,即为语组词——语言;为文组词——文字。通过我们的分解,黑板上呈现板书:语——语言,说的话;文——文字,写的字。进而引导学生思考我们用话和字来——交流,那么,说的话与写的字其实就是我们用来交流的( ),这时候有些学生可以准确无误地填空为(工具)。

语文:人们用来交流的工具。

让学生掌握语文的工具性,有助于学生提升运用语言文字的意识。在这一环节适时引入古文字来激发学生对传统文化的热爱。指出,中华大字典中对文字的解释为“记录语言的符号”,向学生提问,为什么说文字是一种符号?随即在黑板上写下了 ,让学生猜是什么字,全体同学都能猜到是瓜字,接着在黑板上又写下 字,这时很多学生异口同声地喊到“人”,我摇摇头,学生露出疑惑的表情。这时提示学生, 这就是我们老祖宗当年在兽骨龟甲上刻出的文字,看瓜可以看出当时刻这个符号时强调的是地下的圆,也就是瓜的象形符号,那么 这个符号强调的是什么呢?这时很多同学喊到“头”,我告诉大家强调的是头,但不是头字,同学们在疑惑中进一步增强了对中国语言文字的兴趣,接着我告诉大家,随着时代的发展,汉字进行了简化,这时很多同学喊到“方”,还有一些同学答“元”,我问为什么是元呢,几乎没有同学能答出,这时抓住学生疑惑的心理进一步引申问题:为什么每年的第一个月叫元月?为什么每年的第一天叫元旦?为什么国家的最高领导人叫元首?一连串的问题让学生若有所思又恍然大悟,原来元字的古义为“天地之始,混沌太初”,引申为开始的、为首的、第一。

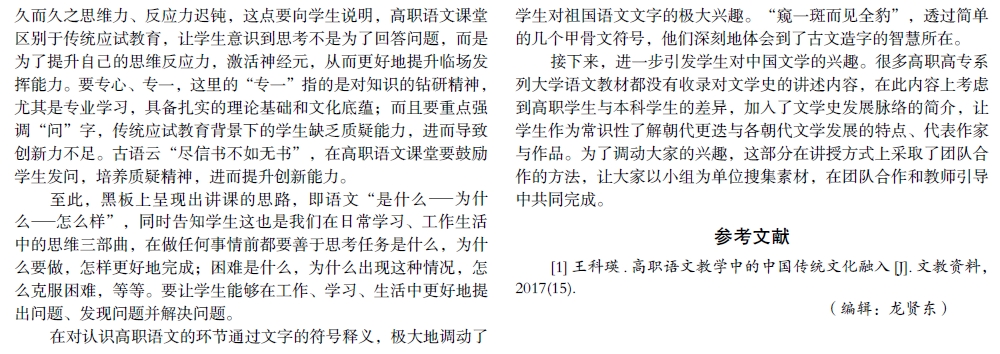

学生此时已对汉字有了浓厚的兴趣,趁机进一步强化,在黑板上画出两个符号 和 ,这时学生眼神中充满了疑惑与思考。让学生根据字形在提示中逐步猜测,首先引导学生观察字的组成有相同字符部分即互为反义或近义,在学生的思考中进一步提示左面的字符相同,为火上架有盛着食物的器皿,此时学生十分好奇,那么右边的符号代表什么呢?在提示中学生发现, 像一个人跪坐在盛有食物器皿的前面,等待着吃饭; 中的 像转向背后的“口” )+ (跪坐着的人),表示吃饱饭后,掉过头,嘴背着面前的餐桌,学生逐步猜出此字表达的含义为吃饱打嗝,转身离席,与 相反。此时同学们陆续给出答案“饥、饱”等,我在黑板上做进一步提升,为大家写出左面的字符简化字,学生立刻填出了“即、既”。此时一些学生恍然大悟,但仍有一些学生疑惑,不明白“即”与“既”和吃饭有何关系。为了进一步凸显古人的造字智慧,激发学生的兴趣,从时态上给予解答:

——即——将来时(没有吃、等待); ——既——完成时(吃完)

此时,学生们都若有所思,惊叹于古人的造字智慧,也表现出对中华文化的骄傲,对汉字文化产生了浓厚的兴趣。

让学生明确了语文是什么,接下来就要让学生明白为什么学习语文。大多数学生都了解语文的四项基本能力即听、说、读、写。在这一环节我问学生你们会听么,很多学生脱口而出“会”,我接着说,你们能迅速从别人的话中捕捉到重要信息吗,能在开会时高度概括出会议要点吗,能从对方的话语中听出言外之意吗?多数学生陷入了沉默。那说的能力呢?是否可以在任何场合自信地发言,是否可以随时都能做恰当的即兴发言?是否能和别人进行有效的沟通,是否能毫无障碍的和别人交流使他人接收你的观点?是否能顺畅地读完任何一篇文章并了解作者的写作意图和思想感情呢?是否能毫无障碍地写出一篇随笔,做一个工作方案,制订工作计划与总结?……教室一片安静,学生若有所思,这时进一步引导学生,让他们深刻地意识到,语文之所以作为一门工具性的基础学科,就是为了让每一名学生更好地提升自我的综合素质,全方位地武装自己,使自己在任何场合都无惧表现自我,能够很好地适应人际交流,很好地融入社会,全面提升自己的团结协作能力、创新能力、实践能力、正确的情感价值观等综合素养,这就是大学语文的教学目标。

知道了语文学习的重要性后,就要明确如何(怎么样)学习语文?在让学生们畅谈自己的语文学习心得后,为大家总结了“博、思、专、问、创”五个字,这也是陶渊明先生的读书积累方法。也就是要有一定的阅读量,为自己积累谈资;要勤于思考,目前大多数高职学生学习习惯不好,不善于思考、厌烦课堂回答问题,逃避思考,久而久之思维力、反应力迟钝,这点要向学生说明,高职语文课堂区别于传统应试教育,让学生意识到思考不是为了回答问题,而是为了提升自己的思维反应力,激活神经元,从而更好地提升临场发挥能力。要专心、专一,这里的“专一”指的是对知识的钻研精神,尤其是专业学习,具备扎实的理论基础和文化底蕴;而且要重点强调“问”字,传统应试教育背景下的学生缺乏质疑能力,进而导致创新力不足。古语云“尽信书不如无书”,在高职语文课堂要鼓励学生发问,培养质疑精神,进而提升创新能力。

至此,黑板上呈现出讲课的思路,即语文“是什么—为什 么—怎么样”,同时告知学生这也是我们在日常学习、工作生活中的思维三部曲,在做任何事情前都要善于思考任务是什么,为什么要做,怎样更好地完成;困难是什么,为什么出现这种情况,怎么克服困难,等等。要让学生能够在工作、学习、生活中更好地提出问题、发现问题并解决问题。

在对认识高职语文的环节通过文字的符号释义,极大地调动了学生对祖国语文文字的极大兴趣。“窥一斑而见全豹”,透过简单的几个甲骨文符号,他们深刻地体会到了古文造字的智慧所在。

接下来,进一步引发学生对中国文学的兴趣。很多高职高专系列大学语文教材都没有收录对文学史的讲述内容,在此内容上考虑到高职学生与本科学生的差异,加入了文学史发展脉络的简介,让学生作为常识性了解朝代更迭与各朝代文学发展的特点、代表作家与作品。为了调动大家的兴趣,这部分在讲授方式上采取了团队合作的方法,让大家以小组为单位搜集素材,在团队合作和教师引导中共同完成。

参考文献

[1]王科瑛.高职语文教学中的中国传统文化融入[J].文教资料,2017(15).

(编辑:龙贤东)

- 人工智能真能取代主播?

- 人工智能与主持人的替代性浅析

- 《异想天开》节目内容分析

- 央视文博探索类节目《国家宝藏》的成功要素分析

- 新媒体时代广播栏目创新探索

- 新闻报道中“低级红”“高级黑”的舆论引导

- “高级黑”新闻报道类型分析及治理策略

- 中国原创电视节目模式将被引入北美

- 2018电视融合传播指数报告发布

- 影视文化进出口企业协作体助力中国影视剧集群“出海”

- 广电总局颁布新规 未成年真人秀先甄别后放行

- 广电强势入局成5G新玩家 电信运营格局面临洗牌

- 媒体要越融合越有个性

- 传媒颠覆性创新的四个方面

- 我国电视媒体服务创新的实践路径

- 对加强主流媒体传播力的九点辨析

- 角色与责任:传媒结构的合理建构

- 网络时代的传播鸿沟及其传播思维探讨

- 网络舆论中群体极化现象的产生发展与治理对策

- 面向网络谣言的老年网民心理研究

- 大众与分众

- 2018国内电视内容业态发展回顾及趋势分析

- 媒介深度融合和全媒体环境下的新闻教育

- 从“装饰”到“资源”:关于中国西部地区传统文化传播的思考

- 新时代电视综艺节目引领“中国价值”的路径探索

- pride-and-joy

- prided

- pridefulnesses'

- pridefulness's

- prideless

- pridelessly

- prides

- prides'

- pride yourself on

- pride yourself on sth

- pride yourself on sth/doing sth

- pride²

- pride¹

- priding

- shacking

- shackle

- shackled

- shackler

- shacklers

- shackle²

- shackle¹

- shackling

- shacks

- shack up

- shack²

- 明理不用细讲

- 明理聪明

- 明理见道

- 明理,有见识

- 明琼

- 明瑟

- 明瓒

- 明瓦

- 明瓦灯

- 明生

- 明畅

- 明略

- 明痣

- 明白

- 明白1

- 明白2

- 明白、懂事的样子

- 明白、确实

- 明白了

- 明白了当

- 明白了解

- 明白事情

- 明白事物的本源

- 明白事理

- 明白人