高中物理新课程理念中,科学探究既是学生的学习目标,又是重要的教学方法.其旨在培养学生的科学探究能力、实事求是的科学态度和敢于创新的探究精神.在教学实践中,本人多次尝试用“探究前置,教材后移”这种教学模式进行教学,获得了一些心得体会,遂成此文.

1 二次开发,填补教材留白

南师大物理系刘炳昇教授主张物理教学要用最平常的内容,例如小型实验,来引导学生获得不平常的发现.教材有时由于篇幅所限,不可能将所有实验规律都安排演示实验或学生探究实验,实践层面上教师在该处往往理解为就是以知识的落实为核心开展教学活动,即“教教材”,学生则容易死记教材给出的结论或公式,从而导致教学活动的失色,也影响了学生科学探究能力的提升.教师在备课时可以对教学内容进行二次开发,精心设计,在课堂上和学生一起放下教材、拿起器材,还学生以精彩的探究体验.下面笔者以人教版高中物理选修3-1第1章第8节“电容器”中关于电容定义式C=[SX(]Q[]U[SX)]的教学活动片段为例浅谈自己的教学设计.

1.1 设计思路

教材中关于“电容”这一部分的引入是这样表述的:“实验表明,一个电容器所带的电荷量Q与电容器两极间的电势差U成正比,比值[SX(]Q[]U[SX)]是一个常量.可见,这个比值表征了电容器储存电荷的特性.”此后教材直接给出了电容的定义式.由于电容器的应用性较强,以讲授型为主的知识传授课很难激起学生的学习兴趣.笔者在教学时让学生先不要预习教材,通过小实验引入问题后引导学生合理进行猜想,并共同配合使用多种实验手段从定性到定量来探究Q与U的关系.

1.2 教学活动片段

片断一 定性猜想

师:电容器是一种可以储存电荷的电学原件,由两个彼此绝缘又相距很近的导体组成(让学生拆分电容器),将其接在电源两端可对其充电,充电后将电容器两极短接可进行放电.

演示实验1 演示电风扇中拆卸下来的电容器的充放电现象.

(1)用220 V的电源给电容器充电后放电,产生明显的放电火花;

(2)用一节干电池给电容器充电后放电,无明显现象.

师:对一个已知电容器,所储存的电荷量Q与什么因素有关?

生:与电压有关!

片段二 半定量验证猜想

师:现在老师想请大家一起来完成一个有趣的实验.石英钟耗电量极小,且频率稳定,取下电池后利用电容器充放电时产生短暂的电流可以驱动石英钟,而石英钟具有计时功能,我们可以用石英钟走动时间的长短来说明电容器容纳电荷量的多少,大家注意观察时间.

演示实验2 演示用石英钟来观察电容器的充放电现象.

(1)用一节干电池给电容器充电后放电,观察石英钟走动时间的长短;

(2)用两节干电池给电容器充电后放电,观察石英钟走动时间的长短.

师:通过比较两次石英钟走动的时间关系,猜想Q与U的定量关系是什么?

生:一节干电池充电,石英钟走了11秒,两节干电池充电,石英钟走了23秒,Q与U可能是成正比关系.

片段三 定量验证猜想

师:其实电容器放电时电流并非一个定值,要定量找出电容器的Q与U的关系,我们需要更精确的实验.

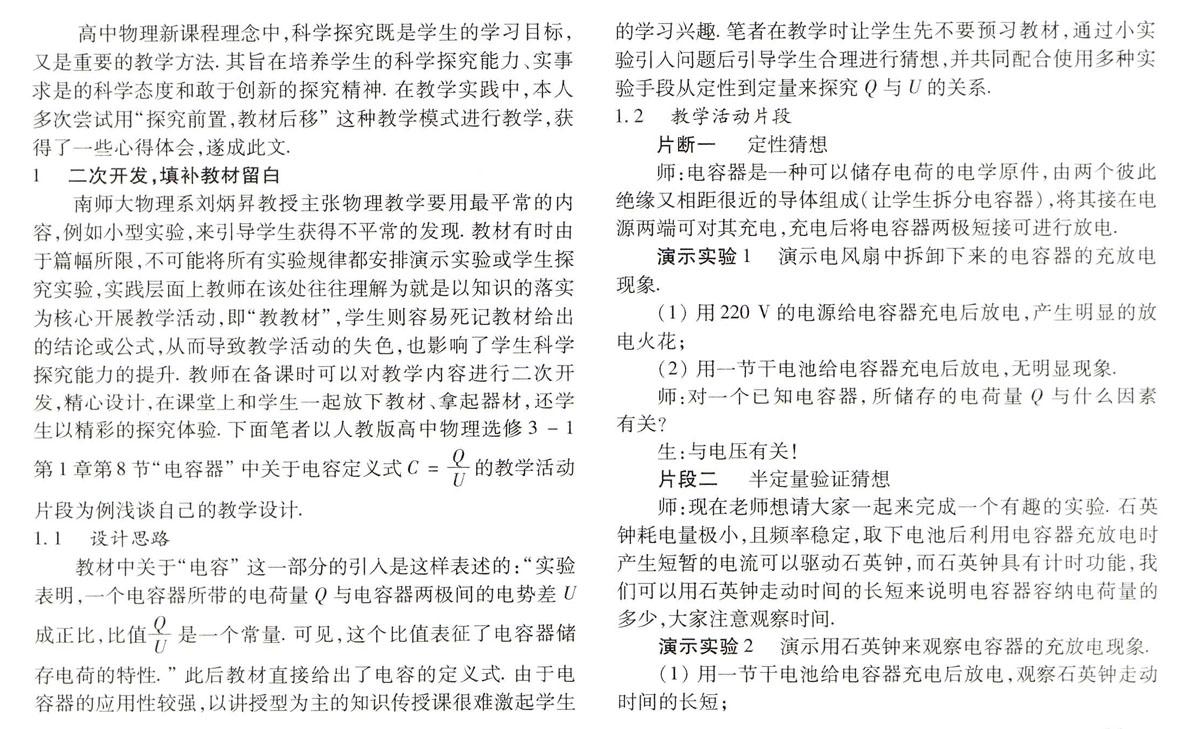

演示实验3 运用DIS系统定量做电容器放电的实验.

师:在实验中,我们得到了放电时的i-t图象,其面积的含义是什么?(类比v-t图像)

生:电量Q!

师:我们通过计算机软件积分求出图象的面积,并把与之对应的电压U的数值记录下来,分析数据能得到什么结论?

师:在实验误差允许范围内,对一个已知电容器,其储存的电荷量Q与U成正比!

……

在以上教学片段之后,老师让学生回归课本,给出电容C的概念及物理意义,学生的印象非常深刻,完全不用去死记电容的公式.

2 问题引领,还原教材缺失

教材通常对学生的探究活动会有必要的指导,但在操作步骤和实验数据处理方法等方面的引导不可能面面俱到,学生往往会产生疑惑.笔者认为此时与其让学生在课堂上对着教材去揣摩编者的意图倒不如先脱离教材,由教师穿针引线,引导学生根据科学探究的一般步骤还原真实的物理探究过程.下面是选修3-2第5章第4节《变压器》的部分教学设计片段.

2.1 设计思路

教材在“探究实验”中有一段这样表述的:“建议先保持原线圈的匝数不变,改变副线圈的匝数,研究其对副线圈电压的影响.然后再保持副线圈的匝数不变,研究原线圈的匝数对副线圈电压的影响.”教材没有考虑原线圈的两端电压对副线圈两端电压也有影响,也没有给出如何处理实验结果的方法,笔者在教学时通过设计小实验引入新课,用问题来穿针引线,引导学生思考变压器的输出电压U2与哪些因素有关,再追问探究方法,学生很容易想到用常见的控制变量法来设计实验.数据处理时引导学生类比“探究a与F和m的关系”的数据处理方法.

2.2 教学设计片段

片段一 提出猜想

演示实验 (1)用小灯泡接交流2 V电源,灯泡亮;

(2)变压器原线圈接交流2 V电源,用小灯泡接变压器副线圈(匝数大于原线圈),灯泡比(1)亮;

问题1:为什么灯泡会亮?而且会更亮?

设置意图:引导学生思考变压器的工作基础以及副线圈两端电压与匝数的关系.

问题2:若要灯泡更亮还可以怎么做?

设置意图:引导学生思考副线圈两端电压与原线圈两端电压的关系,从而引导学生利用控制变量法设计实验探究U2与U1、n1、n2的关系.

片段二 数据处理

学生分组实验完成后,将实验三个环节的数据汇总,引导学生利用图象分析定量关系.其中U2-U1图、U2-n2图在误差允许范围内都是过原点的倾斜直线,而U2-n1图形似一条双曲线.

问题3:U1、n2一定时,U2与n1是不是成反比?如何通过图象反映出来?

设置意图:类比“探究a与F和m的关系”中F一定时,探究a与m的关系的数据处理方法,化曲为直.

教师小结:综上,其中的比例系数k通过实验数据代入,接近于1,若是理想变压器k=1,进而得到理想变压器的电压规律.

在分组实验之前笔者带领学生对所选器材和实验步骤进行了有效的梳理,对实验细节也适当的加以提醒,比如U1的准确值不能直接从学生电源读,也需要用多用电表交流电压档进行测量.实验完成之后,教师带领学生回归教材,介绍实验结论的适用条件等细节,学生看到自己动手得到的结论赫然出现在课本上时,那种成就感不言而喻.

3 精心组织,提升思维品质

数学家波利亚认为教师在学生的课堂学习中,仅仅是“助产士”,他的主导作用在于引导学生自己去发现尽可能多的东西;引导学生积极地参与提出问题、解决问题.实验探究课中,学生按照教材上引导的方案和暗示的内容进行探究学习时,往往不是根据实验数据和现象,分析总结结论,而是直接从教材中寻找结论,也就失去了分析、论证能力的训练,容易让探究学习流于形式.

例如人教版选修3-5第16章第1节是“探究碰撞中的不变量”,教材有意识地将这一节安排在“动量和动量定理”及“动量守恒定律”之前,目的就是突出“探究”这一主题.建构主义理论强调教师提供“真实的学习环境”,本节中教材提出了“实验的基本思路”和实验中“需要考虑的问题”,同时还提供了三种参考案例,学生根据教材中所给的提示及方案进行探究活动时,探究的进程顺利了,但制定计划与设计实验的过程缺失了.笔者认为教师可以尝试以探究的组织者和合作者的角色引导学生在不依赖教材的前提下,根据探究需要设计方案,然后动手操作并处理数据.学生自己谋划出来的方案,也许存在着某些不足,有些甚至不具可操作性,比如这节课中的测碰撞前后的速度是一个难点,学生容易考虑不周全.教师可以通过对探究实验的问题引导,合理点拨,引领学生分析论证,借助学生间的交流,让一筹莫展的同学受到启发,发现不足,完善认知.学生自己的设计体现出思考的力量,这样才能真正体验到通过探究获得成功的快乐,这样的物理课会让学生越来越想上,最终提升了思维品质和科学素养.

“探究前移,教材后置”就是期望将学习活动落实在学生学习的最近发展区内,让学生体验到“跳起来摘到桃子”的喜悦,提高实验探究的能力.“探究前移,教材后置”就是以弱化教材来强化探究,教师在使用、处理教材时,应该从探究教学的需要出发,对教材深度开发,设置符合学生心理和认知水平的问题情景,使学生带着种种疑问走进课堂,在解释疑问的过程中,产生新的问题,通过合作探究,激发创新思维,体验探究方法,完成知识建构.

- 氨氯地平联合替米沙坦治疗老年高血压临床效果探讨

- 儿童型营养补充剂对儿童生长发育及营养状况的影响研究

- 达格列净联合二甲双胍用于初诊2型糖尿病临床治疗的效果探讨

- 莫西沙星片与桔梗共同治疗社区获得性肺炎患者的价值研究

- 奥美拉唑联合硫糖铝治疗急性出血性胃炎的效果研究

- 孕三烯酮与米非司酮治疗子宫内膜异位症的临床效果

- 瑞舒伐他汀联合曲美他嗪治疗冠心病临床疗效观察

- 肾衰宁胶囊联合血液透析治疗慢性肾功能异常的疗效观察

- 微型种植体支抗与传统的正畸方法在口腔正畸治疗中临床效果观察

- 单药地西他滨比较沙利度胺联合全反式维A酸治疗1型骨髓增生异常综合征

- 学校流感疫情发生因素及预防方法分析

- 可塑纤维桩与预成纤维桩在口腔修复中的临床应用效果观察

- 阿奇霉素与妇科千金胶囊联用治疗慢性附件炎的效果观察

- 阴道镜联合宫颈细胞学检查在宫颈癌筛查中的应用分析

- 依达拉奉注射液治疗急性脑梗死的临床疗效评价探讨

- 柴胡桂枝干姜汤、氟哌噻吨美利曲辛联合治疗顽固性功能性消化不良价值观察

- 姑息治疗改善晚期恶性肿瘤患者近期生活质量的临床分析

- 孟鲁司特钠治疗小儿咳嗽变异性哮喘的临床应用体会

- 咽炎茶治疗慢性咽炎的临床疗效及安全性分析

- 联用妇科千金片和抗生素治疗子宫内膜炎的临床效果观察

- 甲钴胺联合银杏叶注射液治疗2型糖尿病耳聋耳鸣的临床效果分析

- 医学检验危急值报告的评估与分析改进

- 对糖尿病早期肾损伤病人应用尿糖与尿微量白蛋白联合检验效果分析

- 氢氧化钙糊剂活髓保存治疗龋源性牙髓炎的临床效果观察

- MR影像诊断肩关节损伤的效果分析

- plastic surgeon

- plastic surgeons

- plastic surgeries

- plastic surgery

- plastic wrap

- plastic²

- plastic¹

- plate

- plateau

- plateaud

- plateaued

- plateauing

- plateau (out)

- plateaus

- plateaux

- plated

- plateful

- platefuls

- plate glass

- plate glasses

- plateless

- platelet

- platelets

- platelike

- plates

- 遭际时会

- 遭险

- 遭随

- 遭难

- 遭风雨摧残的花

- 遮

- 遮、堵、开通

- 遮三瞒四

- 遮不了丑

- 遮不住

- 遮不住天

- 遮不住阳光

- 遮不得风,挡不得雨

- 遮不的风,蔽不的雨

- 遮丑

- 遮个

- 遮么遮莫

- 遮五盖六

- 遮亮

- 遮人眼目

- 遮人眼目,装模作样

- 遮人耳目

- 遮住

- 遮住盖没

- 遮体