钟金宇

摘要:符号是承载和传递信息的媒介。本文运用符号学理论,对广州市“美丽乡村”莲麻村的视觉形象标志进行了解构,并对其受众定位进行简要的分析。

关键词:符号莲麻村标志设计

引言

莲麻村位于广东省广州市北部,隶属从化区管辖,村委会在G105国道附近。该村面积约41.2平方公里,下辖11个村民小组,人口逾1500人。莲麻村地处丘陵山岗地带,经济模式主要以第一产业为主(种植三季李、水稻等)。近年来,村委会充分利用本地生态优美的优势发展第三产业,引进广州市“石谷度假村项目”发展生态旅游经济,并斥巨资大力改善村容村貌,打造“特色小镇,美丽莲麻”旅游品牌。本文以笔者设计的“莲麻村”标志(以下简称“标志”)为对象,从符号学和传播学角度进行分析。

一、“莲麻村”标志的符号学解读

符号学,广义上是指研究符号传意的人文科学;狭义上的符号学特指由索绪尔、皮尔斯等学者创立的现代学科理论,它在文学、设计学、电影学学科中有着广泛的应用。

标志作为图像符号,具有和语言中“句子”相类似的、能够传达多样含义的功能。它是某种“非语词性”符号,可以被称为“超符号”。例如一幅苹果画像,它传递给受众的,不仅是“苹果”这个“词”,还能够结合其颜色、形状、细节等要素,传达出“一个放在XX地方,有着XX颜色、XX形态的苹果”等信息。而苹果画像这一“所指”,也被赋予了丰富的“能指”涵义。

意大利著名学者安伯托艾柯在语言学“分节”理论(即一个句子可以分节为词组、词、语素等更小的单位)的基础上,提出了图形图像的“三重分节”理论。他将单幅画面(静态)进行划分,可以得到象形图像、象形符号和象形义素三个组成部分。

以笔者设计的“莲麻村”标志图形(见图1)为例,按照“三重分节”理论,可以做下列读解:

(一)第一重分节:象形图像

该标志包括图形图像和文字图像两部分。图形图像具有直观性、形象性,在吸引目标对象注意力方面具有突出优势;文字图像能准确地描述图形内容,使受众对标志产生准确的认识。二者以“组合关系”的形式编码,形成了具有完整涵义的品牌符号。

(二)第二重分节:具有语言学中“词”类似功能的“象形符号”

“莲麻村”标志由以下四个肖似型符号组成,分別是:竹、山峰、小桥和溪水,能向受众精准地传达出村落的核心景观元素。该标志各个符号搭配合理有序,造型简洁美观,充满“意境”美和“内涵”美(详见下文)。

(三)第三重分节:具有语言学中“语素”类似功能的“象形义素”

“语素”是语言学中最小的语法单位,“象形义素”亦然,它是静态图像中最小的组成要素。以标志为例:有色彩义素(蓝色、绿色),线条义素(书法笔触)和结构义素(各象形符号的空间结构比例)等,义素之间相互配合,共同组成了标志设计元素中不可或缺的修辞“符码”,形成丰富的“蒙太奇”含义。

二、标志的受众定位分忻

受传者的“接收环节”,在讯息传播的过程中占有重要地位,甚至能影响品牌建设的成败。因此,标志在设计过程中,务必要考虑受众定位。

(一)标志要与莲麻村整体的品牌形象和受众定位相吻合

1.莲麻村在社会、文化定位上,具有“得天独厚”的优势:

第一,社会定位:莲麻村的发展得到了广东省委和广州市委的大力支持,并于2016年底,入选全国第四批美丽宜居小镇和美丽宜居村庄示范名单。在这个背景下,定位为岭南“生态文化旅游村”的莲麻村,不仅能充分利用当地的自然、文化资源,还可以得到政府的资金支持,让莲麻村得到充分的发展。

第二,文化定位:文化,是人类在社会历史实践中所创造的物质财富和精神财富的总和。莲麻村经过百年的发展,积淀了丰富的文化内涵,客家文化、建筑文化、生态文化、农耕文化、饮食文化和革命传统文化共同构建了莲麻村的文化名片。在打造“最美乡村”品牌、构建视觉传播符号时,我们需牢牢把握其文化内涵,为品牌注入持久的“生命”活力。

2.受众定位:

莲麻村远离喧嚣的城市,以其自然恬静的生态美著称,被誉为隐匿在珠三角城市森林的“后花园”。需注意的是,虽然该村旅游景点较多,配套设施亦比较完善,但放眼全国,“村落生态、文化游”的定位并没有很高的竞争力。省外游客来粤旅游,一般而言有两个诉求点:一是为了感受珠三角城市风光与魅力(以广州和深圳为中心);二是来品尝当地特色小吃,看骑楼、听粤剧,感受岭南文化的魅力。

可见,莲麻村的目标消费群体,并不是面向全国的,而是以居住在珠三角地区(主要是广州、深圳、佛山等地),喜欢自然风景,向往田园生活的城镇居民为主。鉴于此,我们总结出目标受众的几大特征(见表1)。

因此,笔者在设计标志时,选用了一组具有代表性的“田园生态”符号作为设计元素(见图1)。这些符号不仅可以将莲麻村的核心景观(山、水、竹、桥)传达出来,还能精准定位,满足目标受众的需求与喜好。

(二)设计师在设计标志时要避开“雷区”,避免其在“解码”的过程中产生歧义

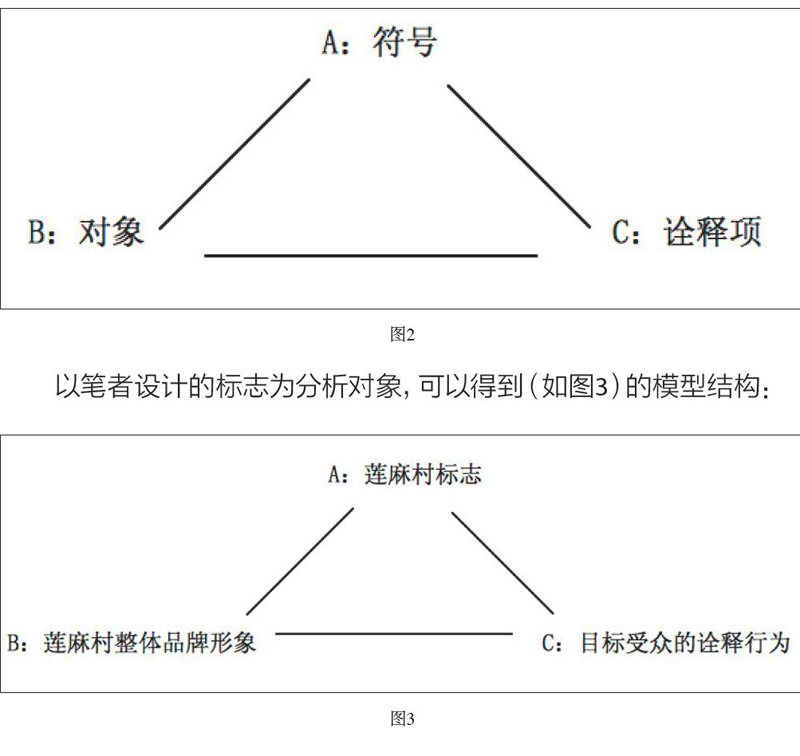

美国学者皮尔斯在其著作中提出了符号学“三角模型”。在模型中,他将“符号”(A)、“对象”(B)、“诠释项”(c)置于三角形的顶点,三要素之间相互制约、相互影响(见图2)。以笔者设计的标志为分析对象,可以得到(如图3)的模型结构:

在这一模型中:诠释行为(C)相对于标志(A)的被动性正如标志(A)相对于品牌形象(B)的被动性;正由于这种被动性,诠释行为(C)作为一种表象(或一个表象性成分),相对于标志(A)和品牌形象(B)二者又是潜在主动的。因此,在设计标志的时候,设计师务必要兼顾目标受众(特别是其对标志的阐释行为),杜绝有歧义的标志设计,否则会导致整体品牌形象受损。

斯图亚特.霍尔认为,符号话语在流通的过程中可以划分为三个阶段,分别是“编码”阶段、“成品”阶段和“解码”阶段,其中,“解码”阶段是核心环节。也就是说,对于一个标志,意义主要是接受者“生产”的。一个优秀的品牌标志要做到能准确传递其所蕴含的信息要素,“编码”(设计环节)与“解码”(读解环节)两相和谐;反之,会产生歧义。

笔者在进行标志“编码”时,经过了以下三个阶段:

第一阶段,将具体的景观事物提炼为“肖似型”符号元素。

这些经过初次提炼而产生的符号元素直观、简洁,在符号学中被称为“短路符号”(能指等于所指)。它们不易产生歧义,识别难度低,适合用于大众推广、宣传。

第二阶段,将“山、水、竹、桥”四个符号有机组合,形成“指示性”含义。

①图形部分是“莲麻”二字的大写首字母“L”、“M”,配合下方文字部分,能将标志所代表的村落进行指示说明;

②标志整体借鉴了毛笔“笔触”的样式,将图形、文字元素以山水中国画的形式表现出来。传统的艺术风格与现代的设计手法相融合,诠释出莲麻村的旅游定位。

第三阶段,将“蓝、绿”二色用在了标记设计中,形成“象征性”含义。

绿色作为标志的主体色,不仅可以勾勒出“翠竹”、“青山”的视觉形象,还能带给人以自然、舒适、健康、养生的心理感受,产生丰富的品牌联想。蓝色作为标志的辅助色,与主体绿相辅相成,象征了静谧与清新的自然环境。

通过以上三个“编码”环节设计出的标志符号,简约明了读解门槛底,且极富辨识性。受众在“解码”的时候,可以准确地把握作者的立场,让自己运作于“支配代码”之内。

笔者认为,一个优秀的标志除应具备上文所述的要求外,还应具备以下几点特征:

第一,标志设计要保证“识别性”。

“直观简洁”是标志设计的主要特点。识别度高能给转播带来便捷,使受众快速地识别莲麻村的视觉形象。在标志设计中,图形符号能被识别是最基本也是关键所在。

第二,标志设计要具有“共识性”。

莲麻村标志设计仅从村落自身考虑是不够的。标志的设计既要被当地村民所接受,更要被社会大众所认可,后者尤甚。因此,在标志设计过程中,应充分考虑大众的审美需求和接受能力。

最后,標志设计应具有“稳定性”。

标志设计是经过笔者反复调整、团队多次探讨才最终确定的,作为品牌视觉形象的最重要部分,它在一定程度上能给莲麻村的发展带来助力。如著名运动品牌耐克、阿迪达斯的标志已在市场存在数十年,其简单的符号早已深深地植入大众脑海,潜移默化地影响着受众的选择与消费。所以,保证莲麻村标志设计的稳定性和可延续性,是设计过程中的核心课题。

文章的理论模型主要建构在符号学和传播学的基础上,将这两个理论应用到设计作品分析中,可以算是—次“大胆”的尝试。由于笔者专业知识有限,所写内容难免存在不足之处,希望读者能用批判的眼光看待本文。

- 背诵式输入教学法在中职英语口语教学中的运用

- 《我的母亲》语言特色分析

- 如何巧背文言文

- 浅析翻转课堂在技工院校英语教学中的应用

- 导学案在中职数学中的有效运用

- 试论职业中专英语教育教学中的“三角关系”

- “创新”调动生机 “改变”收获奇迹

- 中职英语“预设职业场景教学模式”初探

- 中等师范学生心理健康教育的重要性

- 浅析兴趣对职校学生文明礼仪养成的影响

- 机电一体化专业实训室建设的思考

- 机电技术专业工作过程导向的实训教学模式

- 增强机电专业实训管理实效的研究

- PLC一体化实训室建设开发

- 基于建筑模型的实训项目开发与实践

- 电磁感应教学过程探究

- 育人无小事

- 用“爱心、耐心、慧心”做好学生思想工作

- 技工院校女生排球传球教学策略和方法

- 在技工院校体育教学中融入“快乐体育”教学理念的必要性

- 浅谈企业培训师在案例教学中的角色定位

- 短跑项目教学中运动训练教学方法应用研究

- 民族音乐文化传承与学校音乐教育创新思考

- 利用Flash制作MTV的方法

- 关于Photo shop平面设计课程教学模式探讨

- hunting

- huntings

- huntings'

- hunts

- hunt sb/sth ↔ down

- hunt²

- hunt¹

- hurdle

- hurdled

- hurdler

- hurdlers

- hangabilities

- hangability

- hangability's

- hangable

- hang-about

- hang about/around

- hang-a-left

- hangar

- hangared

- hangaring

- hang around

- hang-around

- hangars

- hang back

- 结草衔环以报恩

- 结营

- 结袜

- 结袜廷中

- 结袜生

- 结裹

- 结褵

- 结言

- 结誓

- 结记

- 结论

- 结论型导语

- 结识

- 结识亲近

- 结识,敬词

- 结诒

- 结语

- 结语言止意尽法

- 结诰

- 结账

- 结起彩饰

- 结跏趺坐

- 结跏跌坐

- 结軨

- 结轖