李晨阳

摘要:进入新时代以来,行业发展对翻译人才的培养提出了更高的要求。本文以“金课”建设为导向,剖析现阶段本科翻译专业课程现状,提出本科翻译专业课程设置的原则和途径,主要表现出翻译专业课程改革的区域性、特色性、主体性原则以及培养方案课程体系和实践环节等途径。

关键词:“金课”建设;本科翻译专业;课程设置

中图分类号:H319 ???文献标识码:A文章编号:CN61-1487-(2019)16-0083-03

2018年1月,《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》(以下简称“国标”)正式颁布,其中“外国语言文学类教学质量标准”适用于翻译本科专业(以下简称为“BTI”)。这为高校培养符合新时代发展的翻译人才提出了新的要求和标准。“国标”指出翻译专业人才培养应体现更为宽厚的学科基础和鲜明的专业特色[1]。2018年8月,教育部发布《关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神落实的通知》,提出要淘汰“水课”、打造具有创新性和挑战性的“金课”,合理提升人才培养的层次和拓展课程深度,切实提高本科教学质量[2]。自2006年以来,已有281所院校开设BTI。十余年来,BTI的发展取得了许多成绩,但也出现了诸多问题。课程建设作为人才培养的核心环节,对人才培养起着至关重要的作用。BTI院校应当致力于打造有创新性、挑战度的“金课”,淘汰价值低、无意义的“水课”。在“国标”的基础上,“金课”建设的导向下,结合地方区域性特色建设符合本校发展的翻译“金课”课程群。

一、翻译专业课程设置现状

进入新时代以来,培养符合新时代国家发展和社会需求的复合型翻译人才是BTI院校所面临的主要任务。在人才培养层面,课程设置的科学性、合理性、规划性关乎到人才培养质量[1]。在改革培养模式的过程中,BTI课程设置成为翻译人才培养中的核心环节。

翻譯人才必须具备较高的综合素质和能力,其知识结构必须具有系统性和结构化。而对于翻译人才的培养,更应该处理好术与道、理论与实践的关系[1]。在过去十多年的培养过程中,BTI在课程设置层面主要存在以下问题:

(一)翻译课程设置与英语专业课程设置同质化较为严重。外语专业人才不等同于翻译专业人才,翻译人才培养需要在课程上突出专业的职业化训练。翻译人才除了需要具备基础的双语语言知识外,还应掌握各种翻译理论与翻译技巧。

(二)翻译课程设置过于通识化。多数BTI院校以开设双语口笔译、应用翻译、文学翻译等基础翻译课程,缺乏特色鲜明的翻译课程。

(三)翻译课程设置与行业脱节严重。新时代对翻译人才的需求除了基础的翻译理论和翻译技能外,还要求具备翻译项目管理和翻译技术的运用能力。翻译专业课程设置除了基础的双语语言学习外,还应当以市场为导向,开设适用于市场需求的课程。由此可见,在新时代翻译行业突飞猛进发展的同时,BTI院校也应审时度势,以质量为根基、以行业为导向改革课程体系。

二、翻译专业课程改革的原则

“国标”作为指导性、纲领性文件,要求翻译专业本科教育的发展应当“以需求为导向、以创新为驱动、以实践为抓手、以发展为统领”[3]。在此基础上,各院校在课程设置层面应当遵循区域性、主体性、特色性原则,结合自身办学条件和师资力量,开设定位准确、质量达标、特色鲜明的翻译“金课”。

(一)区域性原则

区域性原则指的是翻译专业课程的开设要因地制宜,与学校所在地区的发展相结合[3]。“国标”倡导“分层卓越”,BTI院校所开设的翻译课程应结合院校发展和所在地区的发展情况,开设区域性鲜明的课程。如西安文理学院开设秦汉等陕西地域文化翻译、红色旅游翻译等具有地域特点的翻译实践课程;黑龙江大学开设中俄翻译、朝鲜语翻译等多语种特色方向翻译课程;云南民族大学结合其西南区域的特点,翻译专业与泰语、越南语专业相结合,开设汉语-泰语、汉语-越南语的翻译课程。所以,不同的地方院校开设翻译课程,不能完全照搬发达地区的一流院校,应结合地方特点和地方发展需求,开设具有实践价值意义的“金课”,更好地为地方发展服务。

(二)主体性原则

主体性原则指的是翻译专业课程的开设要突出学生的主体性,加大翻译实践力度,培养职业化翻译人才。现阶段,大多翻译本科课程体系侧重于翻译理论、基础翻译技巧等课程,还有一部分院校在课程设置上和英语专业区分度不大。较少开设CAT、本地化翻译、项目管理等翻译实践性较强的课程。在授课方式上,多采取“教师讲解翻译实例为主——学生课堂练习为辅”的授课模式,较少能突出学生主体性的原则。“金课”的打造不仅仅局限于课程设置,更多的应当优化授课方式,以适应翻译行业发展需求。

(三)特色性原则

特色性原则指的是翻译专业课程设置应当结合区域地方特色和学校定位特色。课程设置要秉承“质量是生命、特色是灵魂”的理念,进而推动专业内涵建设,找出适合BTI发展的个性化道路[3]。全国281所BTI的院校定位和院校特色不尽相同。鉴于院校定位、办学条件等各方面因素,地方普通二本院校BTI课程设置不可能完全照搬重点一本院校;农林院校的BTI课程设置也不宜照搬经贸类院校。因此,各个院校应结合各自特色,制定“分层卓越,各显特色”的课程体系。如,交通类大学可突出交通工程翻译特色;政法类院校可突出法律翻译特色;医学类院校可突出医学翻译特色等。特色突出的课程体系更有利于培养市场所需的垂直化领域翻译人才。

三、翻译专业课程改革的途径

翻译专业课程改革的具体实施要秉承“国标”要求,结合院校实际情况,优化培养质量,突出专业特色。以下将以某地方医学本科院校为例(以下简称“X医学院校”),结合具体培养方案和课程体系,以“金课”建设为导向,探讨BTI课程改革的具体途径。

(一)培养方案

在“国标”指导下,科学性、系统性地设计符合院校定位与发展的培养方案至关重要。翻译专业培养方案的制定关系到课程设置的指导性和整体性,X医学院校在专业培养目标中明确了“旨在培养德才兼备、具有广阔国际视野、以医学翻译为特色的应用型翻译人才”。在业务培养要求层面,除了基础的英汉口笔译实践能力外,着重培养学生具有扎实的医学英语文献阅读和医学文献翻译能力。翻译类专业人才的培养直接面对市场。随着各个领域对外交流不断深入,社会对“专业+翻译”的垂直领域翻译人才需求也越来越多。因而,在培养方案中突出专业特色是保障应用型、复合型翻译人才培养的前提条件。

(二)课程体系

“国标”规定,BTI课程设置围绕素质要求、知识要求和能力要求,分语言知识与能力、翻译知识与技能和相关知识与能力三大模块[4]。在课程建设方面,应当体现本翻译专业的特色。体现特色不单指开设一两门相关课程,而是应当致力于打造由浅入深的特色课程体系。X医学院校在课程建设方面,着力打造医学翻译特色课程群。

表1 ?X医学院校2019版四年制本科翻译专业人才培养方案简表

课程体系 通识教育课程 思想政治理论、计算机基础、体育、军事理论、创新创业教育、形势政策课程等。

专业基础课程 英语精读、英语听力、英语泛读、英语口语、现代汉语、高级汉语写作、翻译概论、英语写作。

专业课程 英语国家概况、英汉笔译、汉英笔译、联络口译、英美文学导读、语言学概论、高级英语、日语入门、应用翻译、交替传译、学术论文写作、计算机辅助翻译。

培养方向课程 基础医学概要、医学基础英语、医学英语视听说、医学文献选读、医学文献翻译、医学专题口译、临床医学概要。

课程建設是人才培养的核心环节,对于BTI课程建设而言,打造“金课”就是要打造高质量且特色鲜明的课程。现今,翻译市场缺乏具备“专业+翻译”的复合型人才。以医学为例,市场上有懂医学的人才,也有通用翻译人才,但大量缺乏具有医学背景的高质量翻译人才。由表1可见,X医学院校在BTI课程设置模块上除了“国标”所规定的通识教育课程、专业课程外,还开设了7门突出医学特色的相关课程,显示了专业课程和医学特色方向培养课程相辅相成的特点,其中的基础英语语言知识和英汉口笔译的课程可为学生打下基础语言知识能力,医学英语与医学翻译课程可培养学生医学特色翻译能力。除了医学基础英语、医学翻译类课程外,还开设基础医学概要和临床医学概要两门课程,可为学生开展医学翻译的学习打下医学知识基础。

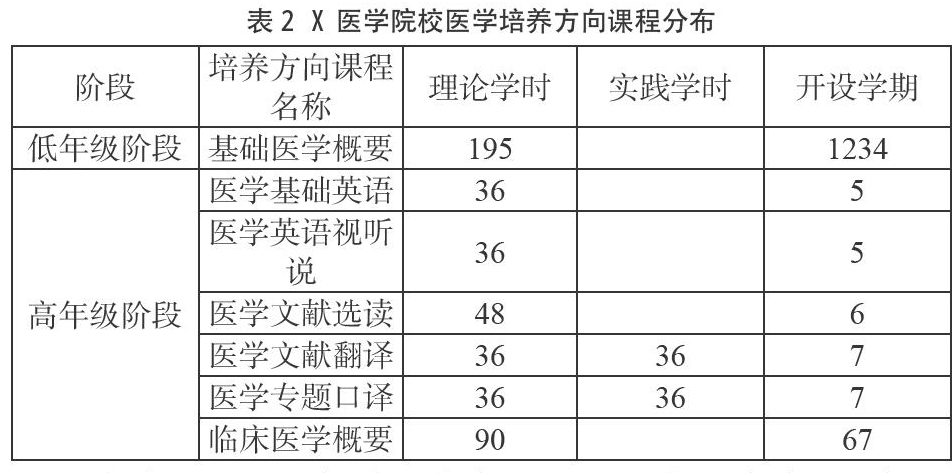

由表2可见,在课程分布上,BTI学生在大一、大二年级阶段医学培养方向课程主要开设基础医学概要课程,旨在为学生高年级医学英语和医学翻译的学习打下医学知识基础。BTI学生在高年级阶段,可按照课程难度,或者从医学基础英语、医学英语视听说、医学文献选读等较为容易的课程,或者选读医学文献翻译、医学专题口译、临床医学概要等较有难度的课程。由浅入深形成“进阶型、梯度型”的医学特色课程群,打造医学翻译“金课”,为医学翻译人才培养奠定基础。但X医学院校在课程设置方面也有些许不足,如英语听说读写基础课程占课时比例较大、翻译类课程门类齐全但课时较少;缺乏更为具体的翻译技术课程等问题。课程体系改革在以“国标”为基础的背景下,也要结合各院校各地区具体情况开展实施。

(三)实践环节

实践课程旨在提高学生的翻译能力,以适应翻译行业的需求。在新时代的背景下,市场对翻译人才的需求更侧重于其翻译实践能力。实践课程的教学要摒弃过去“以教师为中心”的模式,突出学生实践的主体地位。X医学院校在BTI实践环节采取了“课内实践+课外实践”相结合的方式。在课内实践中,英汉笔译、联络口译、应用翻译、交替传译、医学文献翻译、医学专题口译等翻译类核心课程除了原本理论课时外,均增加相应的实践课时。实践课时由任课老师选取具有时效性和代表性的医学翻译材料,由学生以团队的形式进行翻译练习,而后反馈给授课教师进行评析指导。在课外实践上,此院校与北京某医学翻译公司合作,开展医学项目翻译实习模式。翻译公司指派一线校审与翻译人员入驻院校,院校遴选学生参与医学翻译项目,从而使学生切实体验真实的翻译流程,以更好地适应翻译行业的要求。

四、结语

课程建设是实现“国标”培养目标的根本保证。在课程改革过程中,“金课”建设导向能充分体现培养理念与定位,准确把握培养目标和质量标准。BTI课程建设应在不同层次、不同阶段都有针对性的侧重,形成不同模块却又相辅相成的翻译课程群,从而打造翻译“金课”。随着我国近些年来开放程度的不断加深,市场对于翻译人才的需求也发生了从数量到质量、从通用到专业的变化。BTI从无到有,经历了十几年的发展也取得了突出的成就。在新时代的背景下,BTI院校更应结合时代背景,改革传统的课程体系,结合行业导向,建设具有专业特色的翻译“金课”课程群,进而培养出质量达标、特色鲜明的职业化翻译人才。

参考文献:

[1]仲伟合,赵军峰.翻译本科专业教学质量国家标准要点解读[J].外语教学与研究(外语语文双月刊),2015(3).

[2]陈光磊.论金课的层面与维度[J].临沂大学学报,2019(3).

[3]李正栓.本科翻译专业“校标”制定的原则与要求[J].中国翻译,2018(4).

[4]仲伟合.高等学校翻译专业本科教学要求[J].中国翻译,2011(3).

- 如何应用信息技术提升初中美术课堂教学的实效性

- 论《鼠疫》的叙述者

- “新农科”课程体系下化学专业实验教学改革新思路

- 从社会风习的视角浅析太平天国运动失败的原因

- 基于单片机的步进电机转角定位控制系统

- 基于双一流建设目标的网络工程专业建设方案研究

- 在教学中由朱丽叶人物形象分析莎士比亚前期创作中的女性人物形象的特点

- 促进山西精准扶贫的财税政策研究

- 关于《图形创意》课程异步SPOC

- 《金融理论与实务》教学方法研究

- 《中国历史中的佛教》读书报告

- 中职生信息素养能力提升的实践研究

- 智能电网建设中电力工程技术的应用研究

- 上市公司投资价值分析

- 让数学课堂充满趣味

- 建立党员学习培训长效机制永葆共产党员先进性

- 检察机关的公益诉讼权及其行使

- 刑事诉讼法中刑事被害人的权利保护

- 国企干部人事档案管理现状及应对策略

- 浅析泵站机电设备自动化运行管理中存在的问题与措施

- 城市泵站自动化控制系统的运用

- ALD真空自耗电弧炉真空常见问题分析

- 关于非物质文化遗产花鼓灯的调查

- 坚持全面深化国有企业改革 增强国有企业内生活力

- 新形势下加强战略思维,增强领导决策能力的几点思考

- obstructor

- obstructors

- obstructs

- obtain

- obtainabilities

- obtainability

- obtainable

- obtainal

- obtained

- obtainer

- obtainers

- obtaining

- obtainment

- obtainments

- obtains

- obtuse

- obtuse angle

- obtusely

- obtuseness

- obtusenesses

- obtuser

- obtusest

- obtusity

- obvious

- obviously

- 对不住人的心情

- 对不住人,内心不安

- 对不公平的事表示不满

- 对不公平的事表示不满或反对意见的声音

- 对不到一块儿了

- 对不合理或非正义的行动产生的愤慨

- 对不好的现象表示感叹

- 对不如意的事情看得开,听从命运安排,顺其自然

- 对不幸命运悲愤呼号

- 对不愉快的事不在心

- 对不正当之财的鄙称

- 对不正当的男女关系的讥刺

- 对不正的世风、世事有所感慨

- 对不熟悉的事避开,只拣熟悉的来做

- 对不识字人,莫作才语

- 对不起

- 对不起、对不起

- 对不起人的好意、期望或帮助

- 对不起号

- 对不足为奇的事情过分惊讶、奇怪

- 对不过

- 对与粘

- 对丑恶的东西进行粉饰

- 对世事不平感到愤懑时说的怨天尤人的话

- 对世事不认真而行为狂放