傅培

【摘 要】 文章认为我国信访制度落后于新时期社会发展,需要进行治理,而界定“信访治理”的概念内涵则是探寻信访治理路径的逻辑起点。文章分析了当前信访制度的特征:信访治理主体的多元性;信访治理内容的广泛性;信访治理机制的全局性。进而对治理提出了建议。

【关键词】 信访制度;信访治理;信访条例

建国以来,信访制度在不同的历史时期发挥了倾听民情、反映民意的作用,但自20世紀80年代以来,信访从最初的功能价值中剥离出来,信访洪峰的出现、[1]频发的非正常上访的“公共事件”现状使得实务界和理论界意识到信访制度正逐渐演变为一个社会问题。[2]

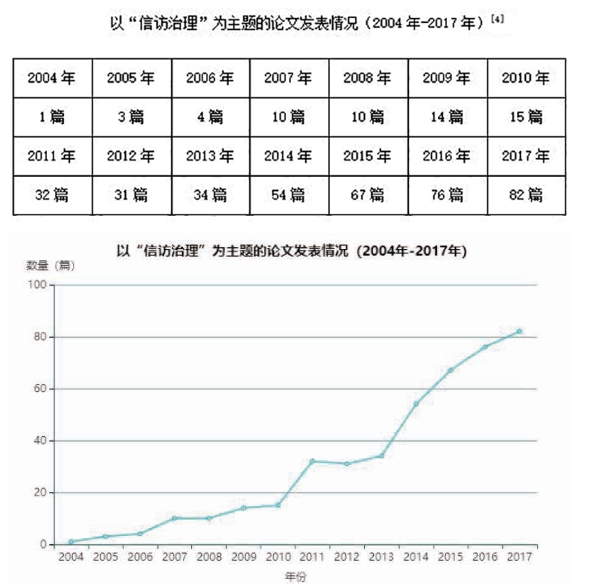

“中国知网”作为目前国内收录期刊、报纸、学位论文等各种文献的数据库,我们可以利用它来观察该领域内的论文发表情况。笔者在“中国知网”数据库以“信访治理”为主题进行检索,共计检索出486条相关论文,[3]其中能检索到的最早一篇论文发表于2004年,并且文献数量呈现逐年上升趋势。

以上表的数据走向为基础进行分析,我们可以发现自2004年至2017年(由于2018年和2019年的数据尚未更新或者正在更新,姑且不做考虑),以“信访治理”为主题的论文数量呈现一个逐年递增趋势。同时,自2015年以来,每年以“信访治理”为主题的论文数量达到了60篇以上,这意味着越来越多的学者已经在研究视角上有了一个从“信访”到“信访治理”的转变。

从学者们的研究成果来看,目前学界对于“信访治理”的概念界定尚未达成共识,但关于“信访治理”的主题研究目前已经存在一些学术成果。笔者基于行文的目的,撷取了部分观点为自己的论证提供理论支持。法教义学认为,对一个事物进行定义分为两种方法:一种是抽象概括;另一种是具体列举。接下来,笔者将结合现有学说与个人见解,试图归纳总结信访治理的特征,从而能够更好地提炼“信访治理”的概念。

一、信访治理主体的多元性

根据2005年新《信访条例》的规定,[5]信访案件的当事人包括公民、法人或者其他组织;具有信访治理权限的政府部门为各级人民政府、县级以上人民政府工作部门。如何理解具有信访权限的政府部门,追溯信访制度的发展历史,我国最早的专职信访工作机构是1948年8月成立的中央书记处政治秘书室,这被认为是一个具有“秘书性质的机构”;建国以后,党和中央也陆续颁布了相关文件支持信访机构的设立和完善;2000年,中共中央办公厅信访局、国务院办公厅信访局更名为国家信访局,成为国务院办公厅管理的,负责信访工作的行政机构。至此,信访工作机构迈出了从“秘书型”向“职能型”转变的步伐,信访部门作为“部门”的属性日益明显。由于信访机构设置没有专门性的法律予以规定,因此,现行中国信访机构设置大体上较为混乱,各级各部门虽然设置了信访机构,但缺乏统一的协调和规制。由此可见,从横向看,党委系统、人大系统、政府系统、政协系统、司法系统、军队系统和群团组织以及国有大中型企业和事业单位,均设有信访工作机构;从纵向看,已经形成了从中央到省、市、县四级信访工作机构网络体系,并进一步延伸到乡镇(街道)、村(居)委会和社区,基本上形成了“纵向到底、横向到边”的信访工作网络。另一方面,信访主体也包括上访案件中的当事人,二者是一个双向互动的关系。

二、信访治理内容的广泛性

2005年《信访条例》曾经对信访治理内容做出规定,但在实践之中,仍然充斥着“但凡是在信访制度中所暴露出来的问题都是信访治理内容的对象”的声音,《信访条例》的规定为何被束之高阁?是因为过于抽象,还是执行难度过大?笔者偏向于第二种看法,在“乡土中国”的背景下,我们企图把这个社会变成一个“熟人社会”,但是由于城市化给社会格局带来冲击,“熟人社会”的瓦解属于历史必然。思维的惯性遮蔽了我们认真审视这个世界的视角,一些上访人的上访诉求显得更是不可理喻,殊不知这只会无端地扩充信访治理的外延,增加信访治理的成本。

三、信访治理机制的全局性

信访问题所反映出来的思路需要我们对信访治理机制进行全方位布局,而不是“一个问题一个对策”的倒逼式机制。从法社会学角度对当下信访治理身处的尴尬情形思考,信访治理机制布局应当不仅仅局限于被动式的治理模式。要想打破这样的病态机制,使信访制度重新发挥其作用,我们需要从国家治理和社会治理的宏观层面去进行把握。但是,全局性布局着实让理论界深感信访治理的棘手性和信访治理任务的艰巨性。

四、结语

笔者认为,信访治理的前提是信访制度的存在。因此,信访治理的成因关键在于信访问题。事物的发展都是由矛盾推动的,为了更好地界定“信访治理”的概念,我们必须得进行溯源式思考——为什么信访治理在当下显得尤为重要和迫切?

在信访实践中,国家在不同历史时期总是偏重其中一个方面,并相应形成社会动员和冲突化解这样两种信访工作取向。随着社会形势的变化,冲突化解取向也逐渐暴露出它的局限性,即不能有效地回应民众的政治参与需求,却又在客观上有利于民众的政治动员。国家怎样回应这一矛盾,将在很大程度上决定今后信访制度的演变。

从信访制度早期的“社会动员”的功能,可以看出这是国家为了引导民众积极参与社会公共事务的一种手段,历史证明社会动员的成效很明显,以至于出现了之后的几次“信访洪流”甚至“信访洪峰”;第二种功能便是“冲突化解”,国家为了维护社会稳定,希望通过建立信访制度来缓和矛盾,使之成为诉讼、行政复议和仲裁之外的又一种救济渠道,却殊不知国家和民众的利益也会产生博弈,在面对个案时,国家往往出于保护国家利益、社会利益的需要而选择牺牲个人利益。此时,信访制度的应然功能与实然成效发生了分离。

因此,笔者认为,“信访治理”较于国家治理与社会治理的内涵虽非宏大,但是由于信访制度本身强大的学科交叉属性,信访治理所牵涉的方面复杂万千,现在对于“信访治理”概念界定最基本的出发点应是从信访问题出发,采用“问题主义”的逆向思维推导出问题背后的成因,才能更加清晰地把握“信访治理”的内涵和方向。

【注 释】

[1] 第一次信访洪峰的出现,是2003年“孙志刚事件”的发生直接导致2003年收容遣送制度废止,从而引起民众热议.

[2] 从上个世纪90年代以来,关于信访的公共性事件频发,其中2003年“孙志刚事件”引起了全国广泛关注.

[3] 检索地址:http://210.35.251.121:8080/ermsras/fffg33e79057810a4b728808f211b0a13b7f/kns/brief/default_result.aspx,2019年2月28日最后访问.

[4] 因2018年和2019年数据尚处于更新状态,故忽略不计.

[5] 《中华人民共和国信访条例》(2005年1月5日国务院第76次常务会议通过,自2005年5月1日起施行)第2条:信访是指公民、法人或者其他组织采用书信、电子邮件、传真、电话、走访等形式,向各级人民政府、县级以上人民政府工作部门反映情况,提出建议、意见或者投诉请求,依法由有关行政机关处理的活动;现行《信访条例》第6条:县级以上人民政府工作部门及乡、镇人民政府应当设立信访工作机构;县级以上人民政府工作部门及乡、镇人民政府应当按照有利工作、方便信访人的原则,确定负责信访工作的机构或者人员,具体负责信访工作.

【参考文献】

[1] 张宗林,郑广淼等.信访与法治[M].北京:人民出版社,2014.24-31.

[2] 桂晓伟.应对缠访、闹访与社会治理能力提升[J].法学论坛,2014.3.

【作者简介】

傅 培(1997.10—)女,四川遂宁人,汉族,学士,研究方向:法学.

- 浅谈互联网+进度控制在项目建设中的运用

- 基于微分方程的广告费模型探究

- 物联网发展应用浅析

- 关于大学生安全兼职信息服务平台的思考

- 控制筏板基础大体积混凝土温度裂隙的技术研究

- 快时尚首饰四维层次模型研究

- 生产管控MES系统在钢铁企业的应用分析

- 基于CFD模拟的城市道路汽车尾气扩散分布规律

- 烯烃化合物中共轭双键数量与性质关系的理论研究

- 有机太阳能电池的发展概论

- 我国灾后群众心理危机干预救助机制研究

- 八索并联机器人空间自由位移精准控制研究

- 德阳市旌阳区某水源地地下水可开采资源评价

- 基于室内大空间消防系统的三目定位法的研究

- 蛋白组学研究方法概述

- 产品的体验式设计及其创新探究

- 市政污水管网压力较高区域雨污分流改造的对策和探讨

- 语言类大学生创新创业发展研究

- 基于GM(1,1)航天装备保障需求研究

- 使用耐火可塑料延长加热炉寿命的实践应用

- 地灾危评中建设项目重要性分类方法的探讨

- 拖拉机作业速度检测装置研究

- 信息化建设背景下高校内部控制设计研究

- 浅谈大数据背景下商业银行的财务管理

- 基于AHP-FCEM法的FS市中心大厦的项目风险评价

- inexhaustibly

- inexorabilities

- inexorability

- inexorability,inexorableness

- inexorable

- inexorablenesses

- inexorably

- in expectation/anticipation of

- inexpensive

- inexpensively

- inexpensiveness

- inexpensivenesses

- inexperience

- inexperienced

- inexperience's

- inexperiences

- inexplicabilities

- inexplicability ,inexplicableness

- inexplicable

- inexplicablenesses

- inexplicably

- inexpressible

- inextricabilities

- inextricability ,inextricableness

- inextricable

- 搜罗财利

- 搜罗购买

- 搜肠

- 搜肠刮肚

- 搜肠刮肚,冥思苦想

- 搜肠润吻

- 搜获

- 搜行不顾

- 搜觅

- 搜讨

- 搜访

- 搜贤

- 搜购

- 搜身

- 搜辑

- 搜远不搜近

- 搜选

- 搜逷

- 搜遗

- 搜阅

- 搜集

- 搜集和发掘资料、义理等

- 搜集寻访

- 搜集摘取

- 搜集整理