霍玉蓉 李儆兰

【摘 要】 本文分析了我国垃圾分类管理的现状,在比较日本、德国和芬兰垃圾分类回收管理模式的基础上,从宏观和微观入手,结合国外经验和我国现状对城市垃圾分类管理的模式进行探讨。

【关键词】 城市垃圾;垃圾分类;管理模式

一、引言

中国是一个人口大国,全世界垃圾年均增长速度为8.42%,而中国垃圾增长率达到10%以上。全世界每年产生4.9亿吨垃圾,仅中国每年就产生近1.5亿吨城市垃圾。中国城市生活垃圾累积堆存量已达70亿吨。且现今我国处理生活垃圾的经验不足,技术手段较为落后,法律体系较不完善,落实程度较低,大部分地区仍未实现全部垃圾分类和集中处理,这不仅给环境和人类身体造成巨大的伤害,也造成严重的资源浪费,阻碍循环经济的可持续发展。因此,如何实现垃圾分类有效管理是一个需要探究的问题。

二、国内现状

现今我国的废物回收与利用主要是依靠经济利益驱动自发进行的,垃圾分类回收市场处于混乱状态,未形成一个完整的废物回收盈利体系。许多废物回收厂均为私人所开设,缺乏组织系统化的管理,也缺乏政府相关政策的支持和监督。

1、废物处理能力提升较慢

随着城市化的发展,我国城市垃圾产量急剧增加,如下表所示,虽然我国生活垃圾清运量和无害化处理量一直在提升,2017年的生活垃圾清运量几乎是2007年的1.4倍。而生活垃圾无害化处理量大约比2007年多出了10000万吨。垃圾无害化处理率也从62.0%增长到了97.7%。

但是无害化处理能力没有跟上垃圾生产量的增长速度,仍有大量垃圾不是无害化处理,没有实现全部垃圾无害化处理。并且根据相关调查资料显示,我国大部分垃圾处理场地对垃圾进行无害化处理之前,缺乏对垃圾进行再次分类的过程。废物处理能力较差,在一定程度上造成了资源浪费。

2、废物分类与回收法律较不完善

我国针对垃圾污染环境问题的法律法规最早颁布于20世纪90年代,到目前为止,属于城市生活垃圾分类与回收方面法律法规及规章有:《固体废物污染环境防治法》《环境保护法》等,[1]但是这些法律法规并不系统,不适用于所有废物的分类与回收。尽管我国有针对固体废弃物的相关法律法规,但没有对所有种类的城市生活垃圾都颁布相关规定,缺乏针对各类废弃物回收处理的专项法。

3、废物回收与利用未形成完整的体系

我国废物回收与利用是以私人为主体的,其依靠经济利益驱动对废物进行回收与利用。虽然这样可以在一定程度上达到废物回收与利用的目的,但是这样成效较小,并且废物回收与利用市场混乱,容易引起纠纷,造成社会混乱。同时政府缺乏对于废物回收与利用方面的指导与扶持,客观上导致规模化程度低、回收和处理的低效率现象。

4、缺乏废物回收与利用的公众教育

我国缺乏对公众废物回收与利用方面的教育。我国对于废物回收与利用方面的教育实施力度较弱,宣传主体较少,宣传内容较单薄,宣传方式较单一,宣传力度较小。导致我国国民垃圾分类意识淡薄,缺乏垃圾重要性和危害性的认识,缺少对垃圾分类的具体标准等的基本常识。

三、国外垃圾分类管理模式

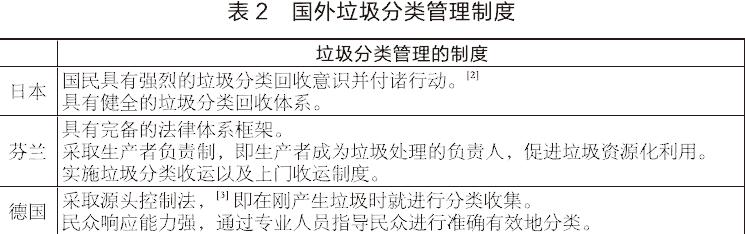

以下是三个国家管理模式的对比。

四、城市生活垃圾分类管理模式探讨

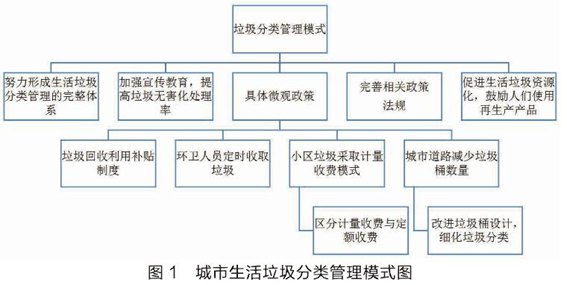

下图为城市生活垃圾管理模式思维导图。

1、宏观政策

(1)完善垃圾分类管理的政策法规。从日本成熟的垃圾分类管理模式来看:[2]政府应该制定严格的生活垃圾分类投放标准,对公民随意堆放垃圾的行为进行处罚;明确垃圾分类管理活动中各主体的责任,使之承擔相应义务;加大垃圾分类管理活动各阶段的监督力度,使之自觉遵守相关规定。生活垃圾分类回收管理有法可依,将促进垃圾分类管理体系的完善,真正实现垃圾减量化、资源化、无害化。

(2)形成生活垃圾分类管理的完整体系。通过借鉴日本和芬兰两个国家的垃圾分类管理模式,建立生产者责任延伸制度。生产产品的企业作为直接受益者,应该承担废物的分类回收利用责任,可以将废物进行分类提炼,再生产,循环利用废弃材料。其次,在生活垃圾的运输和处理环节还可以吸引社会资本的投入,扶持私营企业参与社会公共事业建设,从而健全生活垃圾分类管理的体系。

(3)加强对公众的宣传教育,真正提高生活垃圾无害化处理率。政府应该转变管理观念,加强监管,提高对垃圾分类回收收集约束力,使生活垃圾分类回收理念深入人心,使居民像城市管理者一样,认识到目前生活垃圾对城市产生的影响及生活垃圾分类回收的必要性。另外,随着人们对宜居环境的关注,逐渐有意愿参与生活环境的改善,从而激起全民垃圾分类回收的参与度,从根本上实现垃圾的减量化与资源化。

(4)促进生活垃圾资源化,鼓励再生产产品。伴随着回收利用技术不断成熟,越来越多的再生产品走进人们的生活,比较普遍的再生纸、再生塑料,完全可以取代原生产品。政府可出台政策,在给予再生产品制造商鼓励政策的同时,对再生产品进行显著标识,从政府机关采购做起,鼓励更多的企业和个人选择再生产品,并将此上升为一种环保、可持续发展的生活理念。

2、微观对策

(1)优化城市道路上的垃圾桶样式设计及数量。缩小垃圾桶的容量,将每个垃圾桶分成四类小筐子,这四类分别是厨余垃圾,可回收垃圾,有毒垃圾以及其他垃圾。并且垃圾筐子中间进行隔挡分类,每个隔板之间表明投放垃圾的种类,市民根据分类提示投放垃圾。其次减少道路垃圾桶数量不仅可以减少环卫工人的工作量,提高垃圾分类质量。还可以在一定程度上减少垃圾的产生。

(2)计量收取垃圾费。某些设备齐全的小区会存在定额收费,但是这种方式并不能有效的促进垃圾回收利用和减少垃圾的产生。所以提出计量收费,在给定的垃圾数量上限之内的收费有一定标准,倘若超出垃圾数量上限则收费的标准将增加。这样可以减少人们产生垃圾的行为,从而对产生的垃圾做到最大化的回收利用。

虽然定额收费的管理实施难度较低,但是效果并不明显,垃圾的产生量并没有减少,小区内居民的认可度较低,并且环保意识并没有加强。而计量收费虽然在管理实施难度上比较困难,但是可以增加垃圾的收缴率,且一旦实施可以大幅度实现垃圾的减量化、资源化、分类化。

(3)垃圾回收利用补贴制度。在计量收取垃圾费的基础上,对于可回收物的分类回收,可以对实现垃圾回收与利用的用户采取建立基金发放补贴的做法。在公众掌握了回收与利用的基本方法,可以通过垃圾回收利用补贴制度对其行为进行物质鼓励,促进垃圾回收与利用行为成为民众的生活习惯。

(4)环卫人员定时收取垃圾。人们在室内所产生的垃圾划分为四类,并且每天在固定的时间点会有环卫人员来收取已经分类好了的垃圾。这样一来不仅可以明确每人产生的垃圾数量,其次小区中的垃圾投放处可以拆掉,空出来的场地可以另做他用。

五、结论

根据分析我国城市垃圾的现状以及对国外城市垃圾分类管理模式的探讨,可以了解到虽然我国近几年垃圾分类及回收利用水平相对于以前有了大幅度的提高,但是因为城市垃圾的数量每年都在增加,而我国垃圾分类管理模式较国外先进水平落后,距离理想状态存在一定的差距,所以每年依然有大量的资源被浪费。本文从宏观和微观两个角度入手,找到解决问题的相应办法,为完善城市垃圾分类管理模式,真正地做到城市垃圾的减量化、资源化与可持续发展提出了一些个人的见解。

【参考文献】

[1] 张超.城市居民生活垃圾分类回收法律制度研究[D].山西财经大学,2017.

[2] 郑云虹,李凯.中国与日本废弃物管理模式的比较分析及启示[J].东北大学学报(社会科学版),2008(05)404-409.

[3] 罗仁才,张莹.德国城市生活垃圾分类方法研究[J].中国资源综合利用,2008(07)30-31.

【作者简介】

霍玉蓉(1998—)女,陕西宝鸡人,本科在读,研究方向:管理科学.

- 跨境电子商务驱动中国外贸创新发展研究

- 供给侧结构性改革下工业园区对产业优化升级的研究

- 博士后制度创新驱动下的高校青年人才队伍开发路径

- 均衡性转移支付的经济效应分析

- 国有企业改革研究述评

- 全渠道模式下服装企业O2O路径研究

- 严监管背景下商业银行不良贷款的应对策略研究

- 我国大宗商品市场发展瓶颈与对策

- 保险助力精准扶贫的现状与路径分析

- 产业集群视角下皖北特色工业园区建设与皖北经济发展

- 能源消费与对外贸易发展关系研究综述

- 期权交易对现货市场影响探讨

- 连锁商如何促进“加盟商公民行为”?

- 对我国公允价值再度运用的评述

- 联盟伙伴选择:基于社会网络的视角

- 对期货价格合理性现有认识的评论

- 《现代管理科学》杂志理事会成员名单

- 住房反向抵押贷款时机选择研究

- 上市公司股权再融资中的股票价格操纵及其监管研究

- 金融创新对经济和市场波动影响的研究述评

- 保险保障基金对保险企业形式的影响

- 我国私募股权基金监管模式研究

- 浅析金融控股集团的治理机制与经营管理

- 企业年金税收政策的目标及其实现途径

- 信息披露质量与公司债信用利差

- transmit

- transmits

- transmittable, transmittible

- transmittals

- transmitted

- transmitter

- transmitters

- transmitting

- transmortal

- transmould

- transmoulded

- transmoulding

- transmoulds

- transmundane

- transmuscle

- transmuscles

- transmutual

- transmutually

- transnational

- transnaturally

- transnature

- transnormally

- transocean

- transocular

- transorbital

- 琴瑟不调,解而更张;为政不行,变而更化

- 琴瑟丝

- 琴瑟之和

- 琴瑟之好

- 琴瑟之音

- 琴瑟友之

- 琴瑟和同

- 琴瑟和好

- 琴瑟和调

- 琴瑟和谐

- 琴瑟在御

- 琴瑟失调

- 琴瑟永偕

- 琴瑟灭兮丘垄平

- 琴瑟琵琶等乐声

- 琴瑟琵琶等弦乐器

- 琴瑟琵琶等弦乐器的总称

- 琴瑟百年

- 琴瑟相调

- 琴瑟相谐

- 琴瑟等弦乐器

- 琴瑟箫笛等乐器的总称

- 琴瑟调和

- 琴瑟重调

- 琴瑟静好