丁晓燕+于茜+姜慧琳

[摘 要] 中国制造业起步较晚,和发达国家相比有较大的差距。中国的职业教育是伴随着共和国工业化进程发展起来的,且发展不均衡。目前存在的专业界限过于明显、重显性技能轻隐性技能、办学形态相对封闭等问题,不利于复合人才的培养,难以适应生产方式的变革。为了适应中国制造2025时代的到来,职业教育就是要适时创新培养人才的模式,采用“互联网+职业教育”服务平台,适应“机器换人”培养复合人才,打破专业界限、启动“专业+”模式,及时调整服务面向,为经济发展和产业转型提供技术技能支撑。

[关键词] 中国制造2025;中职教育;人才培养模式;创新

[中图分类号] G647 [文献标识码] B

被誉为工业4.0的第四次工业革命已经来临。世界各工业强国都制定了相应的发展规划。美国的工业4.0是以信息产业为主的工业互联网;英国的工业4.0为制造2050规划;日本的工业4.0是智能化机器人计划;德国的工业4.0是以制造业为基础的加互联网;中国的工业4.0是中国制造2025以互联网加制造业的发展规划。中国制造2025规划将用35年的时间,由中国制造升级为中国创造。大体上分为三步走:到2025年,用十年时间,迈入制造业强国行列;到2035年,制造业整体上达到世界强国阵营中的中等水平;到2049年,也就是共和国百年华诞,其综合实力进入世界制造业强国前列。

有人说工业4.0是最后一次工业革命,谁占领了工业4.0的发展制高点,谁将获得第四次工业革命的领导权。笔者就中国制造2025时代中职教育如何发展与人才培养模式创新做以浅述。

一、中国中职教育的发展历程

中职教育的发展是伴随着国家工业化的进程而发展的。自1897年德国形成了历史悠久的职业教育体系以来,世界各工业强国职业教育方兴未艾,蓬勃发展,促进了工业科技的进步,创造了历次工业革命辉煌。中国的职业教育同样是伴随着共和国工业化进程发展起来的。

第一个五年计划期间,在前苏联及东欧社会主义国家的帮助下,建立了比较完整的工业体系和国民经济体系。其间,在不同行业的援建项目有763个;科研中心97个;实验基地11个,在制造行业中苏东国家援建项目就有206个,并每个项目中的职业教育是不可或缺的一个子项。各受援项目必备技工院校一所,似乎在当时成为定式,培养了数以万计的制造业人才,这些人才撑起了共和国制造业的脊梁。

第二个五年计划期间,由于“大跃进”产生的负面影响,国民经济陷入了“小冰河”时期,工农业退步和调整,职业教育也进入了休整时期。

第三个五年计划期间,国民经济经过调整再现生机。国家在西南西北两地投入2052.68亿元人民币,新建了制造企业1100个,投入知识分子、优秀技工、农民和解放军官兵400万人。同时,新建企业必备技工院校或半工半读高中一所,各工业重镇兴建半工半读高中,其比例是普通高中的1/2。仅哈尔滨半工半读学校就有10所,这样,中国的职业教育涵盖高职教育、中职教育(中专、技校、半工半读学校)门类齐全的职教体系基本形成,促进了当时国民经济的发展。

1966年至1976年这十年期间,中国刚刚形成的职业教育体系,在“学制要缩短,教育要革命”的口号下破碎了。由于上世纪50年代中末期至70年代初期人口高峰居高不下,形成适龄青少年就学高锋,无奈之下,把半工半读中学改成普通高中;把厂办技工院校改为子弟中学。中等教育形成一“普”独大的局面,严重地影响职业教育的发展。同时,也拉大了中国职业教育与先进工业国职业教育的距离。

改革开放后,中等教育结构上有了明显的改善。中职院校如雨后春笋般的涌现,全国建立和恢复了14206所中职院校;其中中专学校3789所;职业高中5652所;技工院校2882所;成人中专1883所。整合了职业教育集团927个。其中为制造业提供人才的职业教育集团约占职业教育集团总数40%。这为中国制造2025规划的实现提供人才支撑。

近十年来,中国的职业教育虽然有了“量”的发展,却没有出现“质”的飞跃,处于尴尬的“鸡胁”状态。不论选择高职还是中职教育的年青人,往往是普教独木桥上被挤下来的,当作无奈选择进入职业院校;另外,从政府的职业资格认证,到企业方的就业接收,还有社会对蓝领工人的认可程度等等,全社会对职业教育的评价都是不理想的。

二、中国中等职业教育面临的挑战

职业教育本身是一个不断由市场信号去引导变化的领域,这就决定了职业教育必然不是几年的类似大学或高中教育可以完成的。人们希望有一种适合市场经济发展的职业教育体系,通过这个平台获得必要的技能进入劳动力市场,但是在科技飞速发展的今天,谁能预测哪个专业是“万岁”专业?所以职业教育就是要适时创新,并提供经济发展和产业转型的技术技能支撑。

中国制造业起步较晚,和发达国家相比有较大的差距,且发展不均衡或者叫参差不齐。当第一次工业革命时期,中国正处在“康乾”盛世的喜悦中;当第二次工业革命时期,中国已沦为殖民地半殖民地半封建社会中;当第三次工业革命出现,中国正处在十年文革“斗、批、改”的运动洪流里。所以一、二、三次工业革命中国都没赶上,只有第四次工业革命的今天,中国处在社会主义现代化建设时代,迎头赶上,是全国人民的共同愿望。现阶段中国处于工业2.0时代的占70%,处于工业3.0时代的占30%。因此,中国工业处在2.0阶段的要补课;处在3.0阶段的要追赶,处在4.0阶段的要面对。为了缩短中国制造业与发达国家制造业的距离,应推动制造业从新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备、高技术船舶装备、先进轨道交通装备、节能环保装备、新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药以及高性能医疗器械、农业大型机械装备十大领域进行突破性的发展。

“中国制造2025”时代,工业生产将呈现前所未有的特征,实现工业生产的灵活性、极大提高劳动生产率和资源利用率、重新定义技术、生产和人的关系。制造流程不再是一个企业的单独行为,而是朝着纵向集成迈进,使生产过程的上中下游之间的界限更加模糊,将充分利用端到端的工程数字化集成。人的作用不仅是技术与产品之间的中介,而更多地成为价格节点,将重新成为生产过程的中心。

“中国制造2025”时代,新材料和3D打印技术的应用,将带来制造业的新技术变革。实现由减材制造到增材制造的飞跃,可以说是制造业的一场具有颠覆性的革命。以往制造业生产过程大多采用冷加工和热处理的工艺属减材制造;而3D打印机则省略了这些传统工艺流程,直接一次成型缩短了生产流程和时间,极大地提高劳动生产率。这样,人将从生产线上解放出来,不再是生产线上的“螺丝钉”,员工将不再是简单的操作工,而是产品的设计者和智能生产系统的管理者。

“中国制造2025”时代,生产活动过程的动态性、小批量、个性化成为主流,跨学科能力成为工业“4.0”时代的人才特征,使一线的生产者同样需要这样的复合知识结构,未来的35年内,十大领域,都将需要大批量的高端技能型人才,这与传统的高端技能型人才不同的是,这些人才需有精湛的技艺技能,更应该有具备对智能网络系统高度运用的能力。

三、中等职业教育在技术技能人才培养的创新

为了适应中国制造2025时代的到来,职业教育必须打破传统的办学模式。以往中等职业教育显现与当今社会发展不相适应,主要表现在:一是专业界限过于明显,不利于复合人才的培养。专业化程度较高,中等职业教育的专业和专业方向数以万计,培养专业人才的思路相对传统,原因就是工业生产的专业分工和岗位分工造成的。二是重显性技能轻隐性技能,难以适应生产方式的变革。重视可量化、可目测的显性技能,轻视解决问题、自主学习的隐性技能,显现出这些人才能力单一,后劲不足;三是相对封闭的办学形态,难以提供制造业转型升级需要的人才。职业教育是终身教育。如何创新培养人才的模式,有以下几方面考虑:

1.采用“互联网+职业教育”服务平台,通过“三通两平台”载体,构建“市、县、校、班、人”五级架构,打造以“课堂、移动、家庭”三位一体模式;形成“电脑、手机、平板、电视”四个终端。开放共享的职业教育精品资源、精品视频及专业教学资源库。

2.适应“机器换人”培养复合人才,打破专业界限、启动“专业+”模式。把一些带有技术、技能教育特色的“工场”引入校园,培养文化、智能、技术融为一体的专业性“工匠”人才。同时所培养的技能人才应具备的十个方面的素质:意义构建;社会智力;新思维与适应性思维;计算思维;跨文化竞争力;新媒体的读写能力;跨学科能力;设计理念书;认知负荷管理;虚拟协作能力。

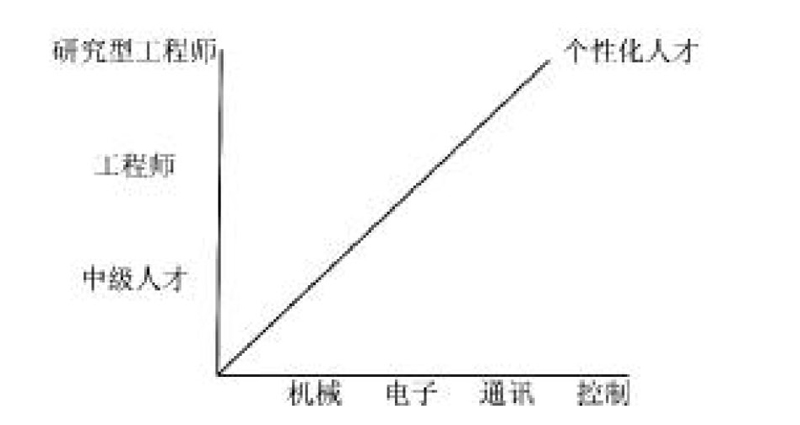

在人才培养的形式上用三维模式表述。纵向:研究型工程师、工程师和中级人才排列;横向:机械电子、通讯、控制多学科集成;个性向:个性化人才的层级分布。

3.及时调整服务面向。每次工业革命必然带来人力资源的重新配置,建立与中国工业化水平相适应的职业教育梯队,依次升级,如适合于工业2.0的县级梯队;适合于工业3.0的市级梯队;适合于工业4.0的省级梯队。既有分工又有责任,创造人才培养的新模式。

[责任编辑:王凤娟]

- 新型城镇化进程中农改居的问题与策略研究

- 城乡基本公共服务均等化存在的问题与对策

- 西部农业生态修复法律体系建构研究

- 论网络虚拟财产的法律保护

- 论网络虚拟财产的刑法保护

- 刍论货币政策与经济的关系

- 论纯粹性经济损失的保护

- 武汉市专利保险发展对策研究

- 法律视角下的微商运营及管理

- 未成年人校园暴力的现状及法律防治机制

- 浅析危险化学品运输车辆交通安全管理

- 法治视角下的违法停车治理方式探究

- 刍议治安管理处罚法中的自由裁量权

- 公安机关执法为民的法治化建设探讨

- 论服刑人员心理矫正

- 论运用法律手段进行狱政管理

- 论刑事冤错案的成因及预防

- 跨境网络犯罪的治理建议

- 论如何保障职务犯罪初查的实施

- 浅析如何提升检察机关执法公信力

- 司法责任制改革背景下案件管理面临的挑战与应对

- 工厂外包制度下的家庭“赶货工”

- “活法”的意蕴

- 央视普法栏目剧兼容法制性与艺术性的技巧

- 社会工作介入失独家庭的模式探究

- speeders

- speedful

- speedfully

- speedfulness

- speedfulnesses

- speedier

- speediest

- speedily

- speediness

- speedinesses

- speeding

- speedingly

- speedingness

- speedingnesses

- speedings

- speeding up

- speedless

- speed limit

- outcrying

- out-cue

- outcull

- outculled

- outculling

- outculls

- outcurse

- 太子笙

- 太子纳妃

- 太子裤

- 太子詹事

- 太孙

- 太学

- 太宁

- 太守

- 太守、县令

- 太守的代称

- 太守的属官

- 太守的敬称

- 太守衙中的正堂

- 太宗三镜

- 太客气

- 太室

- 太宰

- 太宰嚭

- 太宵

- 太容

- 太寒心了

- 太尉

- 太尉足

- 太尉足香

- 太尊