摘要 基于理论梳理与现实需要,构建海洋产业生态化理论模型,提出海洋产业结构生态化、海洋产业组织生态化、产业生产方式生态化及海洋产业技术生态化4方面的综合评价指标体系;选取沿海11省(区、市)2006—2014年的统计数据,运用主成分分析将20个指标降维成7个主成分,利用熵权dematel组合赋权,计算沿海各省(区、市)的生态化水平综合得分,再运用系统协调度模型,对海洋产业生态化水平进行静态与动态综合评价。研究表明:①中国海洋产业生态化水平与海洋产业技术生态化关联性最大,技术开发与研发投入逐渐上升,但科技成果转化率偏低;其次为生产方式生态化,主要体现在污染排放水平和能源消耗水平,污染排放水平虽逐年下降,但排放总量仍超出环境标准,对区域的海洋产业生态化水平影响大。②2006—2014年整体海洋产业生态化水平呈现稳定上升趋势,要素间协调性逐步提升,2014年除天津、海南外,均达到基本协调以上的等级;系统层评价值中,产业生产方式波动较大;7个主成分表现稳定,无较大波动。③各省(区、市)生态化协调指数与生态化综合水平的发展趋势并不一致。其中,上海、江苏一直处于领先地位,形成片状协调发展格局,天津、海南的综合排名均较低,整体上呈现南北低中间高的格局。根据评价结果,应弥补各地区海洋产业生态化的短板,改善区域间与区域内部发展的不平衡,抓紧构建环境准入与约束机制、海洋产业生态共生机制以及协调发展的激励机制,保证经济、社会与生态的协调发展。

关键词 海洋产业;生态化;组合赋权法;时空分异;综合评价

中图分类号 F121 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2018)09-0102-10 DOI:10.12062/cpre.20180312

伴隨我国海洋经济的迅猛发展,海洋经济与环境的交叉影响日益复杂化,不仅体现在海洋资源开发利用程度低、发展方式粗放、科技创新能力不足等表象问题,更体现在海洋产业发展次序错位、海洋产业间生态关联弱、生态要素配置结构不合理等深层次矛盾[1],严重影响了我国建设海洋强国的发展进程。为了缓解海洋经济发展对生态环境系统的胁迫压力,科学研判沿海地区海洋产业生态化水平及变化趋势至关重要。一方面,建立科学合理的理论体系与操作性强的评价方法是衡量海洋产业生态化水平的前提;另一方面,综合测度沿海地区海洋产业生态化水平,深度剖析海洋产业生态化时空格局特征,可以引导沿海地区因地制宜施政,使海洋产业生态化对策更具针对性与现实性,这也是十九大提出“加快建设海洋强国”的必然要求。

1 文献综述

目前,学术界对于“产业生态化”的界定尚未达成共识,现有研究主要侧重两个方面:从广义来看,“产业生态化”是产业发展的高级形态,旨在从生态的角度评价产业可持续发展的整体趋势,彻底变革和突破现有产业粗放型的发展形态,从而构造经济、社会、生态和谐发展的生态产业体系[2-3]。狭义方面则认为产业生态化是模仿自然生态系统实现物质和能量的循环利用,通过降低资源能源消耗、实现废弃物循环利用的一种可持续发展的途径与方法,聚焦于拓展操作层面[4-5] ,两种角度的定义体现了目标与手段的关系。可以看出,现有定义更侧重于“生态”而对“产业”剖析不足。事实上,产业生态化不仅体现产业与自然的和谐发展,还应体现产业系统内部要素间的充分协调,包括产业结构、产业组织、产业生产方式、产业技术等多个层次,因此,有必要从经济学角度对其进行界定。

从海洋生态经济系统角度来看,现有研究大多把海洋经济与海洋生态相割裂,经济方面主要评价海洋综合发展水平 [6-7] 与综合实力 [8]、海洋产业的空间集聚状态[9]、海洋产业结构的布局[10-11]等;生态方面主要考察海域生态承载力[12]、海洋生态补偿[13]等方面。高乐华、高强较早提出海洋生态经济系统的概念,剖析了各子系统的交互胁迫关系[14],这是将生态理念应用于海洋经济研究的一大进展。尽管海洋产业生态化研究尚少,但产业生态化思想应用于陆域产业的研究成果颇丰,从研究尺度看,宏观上侧重于辨识具体产业或区域的生态化现状及对策的提出,如产业-生态协同发展[15-16]、生态化水平综合测度[17]、生态效率的评价[18-19]等;中观上聚焦生态产业共生[20-21] 、生态产业园区建设与运行[22-23] ,是循环经济思想的体现;微观上则从企业的具体操作入手,研究清洁生产流程与生产技术改造,实现企业生产的增效减污和增产减耗[24]。虽然海洋产业具有复杂性、外向性、关联性等众多不同于陆域产业的特征,但已有成果仍然能够为海洋产业生态化的深入研究提供理论支撑与经验借鉴。

2 海洋产业生态化理论模型

综合上述研究成果,结合海洋产业特性,遵照生态学与经济学的原理构建海洋产业生态化理论模型:以海洋产业与环境关系为研究核心,通过行为主体(政府、相关组织、涉海企业、沿海公众)运用生态化行为方式(资金投入、政策实施、企业参与和技术升级)作用于行为客体(海洋产业结构、海洋产业组织、海洋产业生产方式、海洋产业技术)而实现行为目标(生态型海洋产业体系)的活动过程(见图1)。

3 数据来源与研究方法

3.1 数据来源

本研究的评价单元为11个沿海省(自治区、直辖市,不包括港澳台)。以省域作为研究尺度的原因在于:①以全国整体为研究对象则忽略了沿海各地在区位条件、技术基础、生产要素等方面的差异性;②以县域为研究单元则会受制于数据的不可获取。我国海洋产业起步较晚,海洋产业门类、统计口径方面存在不足,统计项目不够完整,尤其具体到县域范围,这是无法克服的研究瓶颈,因此,聚焦省域研究既体现了研究的层次性又增强了评价的可行性。

本研究的研究时段为2006—2014年,数据来源于《中国海洋统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国能源统计年鉴》及沿海各省份统计年鉴等,其中,涉海类指标来自《中国海洋统计年鉴》(2007—2015),部分该年鉴未予统计的指标由其他年鉴补充,仍缺失数据通过趋势线分析法推测得到。

3.2 研究方法

3.2.1 主成分分析-熵权法

主成分分析法是对因子降维的一种常见方法,旨在通过几个独立变量的线性组合来描述原始变量绝大部分的信息[25],避免指标过多以及指标间相关而导致分析困难的问题。熵是热力学的一个物理概念,可以度量系统不确定性影响因素,根据离散程度对评价指标进行赋权。本文将两种方法结合,具体步骤如下:

(1)主成分因子的标准化。根据主成分因子的正负向差异选择数据标准化的公式。

4 结果分析

4.1 指标体系构建

4.1.1 指标初选

现有产业生态化研究侧重产业生态效率测度与产业生态化水平综合评价,前者认为评价的核心指标是“效率”,侧重于某区域资源消耗与环境污染的考察;后者旨在评价区域产业生态化发展的综合状况。基于系统梳理的33篇关键文献,对指标进行整合与剔除,得到评价指标115个,根据相对频度进行排序。在海洋产业生态化评价指标选取时,综合考虑了现有使用频度较高的通用性指标与体现海洋产业自身特点的特色性指标,尽可能客观反映海洋产业生态化的全貌和本质,指标体系如表1所示。

4.1.2 指标复选

运用SPSS22.0计算相关系数矩阵,对相关系数≥0.7的一对指标,只保留其中代表性最强的指标,剔除另一指标。由于篇幅有限,仅列出结果,共剔除海洋第一产业GDP比重、海洋第二产业GDP比重、海洋产业结构偏离度、海洋第二产业集聚程度、单位GDP水耗、单位GDP工业废气排放率、海洋科技课题数7个指标。

4.1.3 主成分提取

对数据进行标准化處理后,运用SPSS22.0进行主成分分析。由于相关系数矩阵中任意两个指标的系数都小于0.6,可认为所选取指标间无明显相关性。主成分提取结果如表2所示,从20个指标中提取了7个主成分,累计贡献度为78%,具有一定的解释能力。

由主成分载荷矩阵除以特征根的开方值得到主成分得分系数矩阵(篇幅原因,省略),从系数矩阵找出每一行最高得分,即可得到影响各个主成分的主要因素。分别将7个主成分命名为要素集聚水平(Y1)、能源消耗水平(Y2)、技术创新水平(Y3)、污染排放水平(Y4)、产业结构水平(Y5)、产业集聚水平(Y6)、研发投入水平(Y7),可分别表征海洋产业结构生态化(Y5)、海洋产业组织生态化(Y1、Y6)、产业生产方式生态化(Y2、Y4)、海洋产业技术生态化(Y3、Y7),各主成分分别可以用20个指标的线性组合表达出来,限于篇幅,仅以Y1为例:

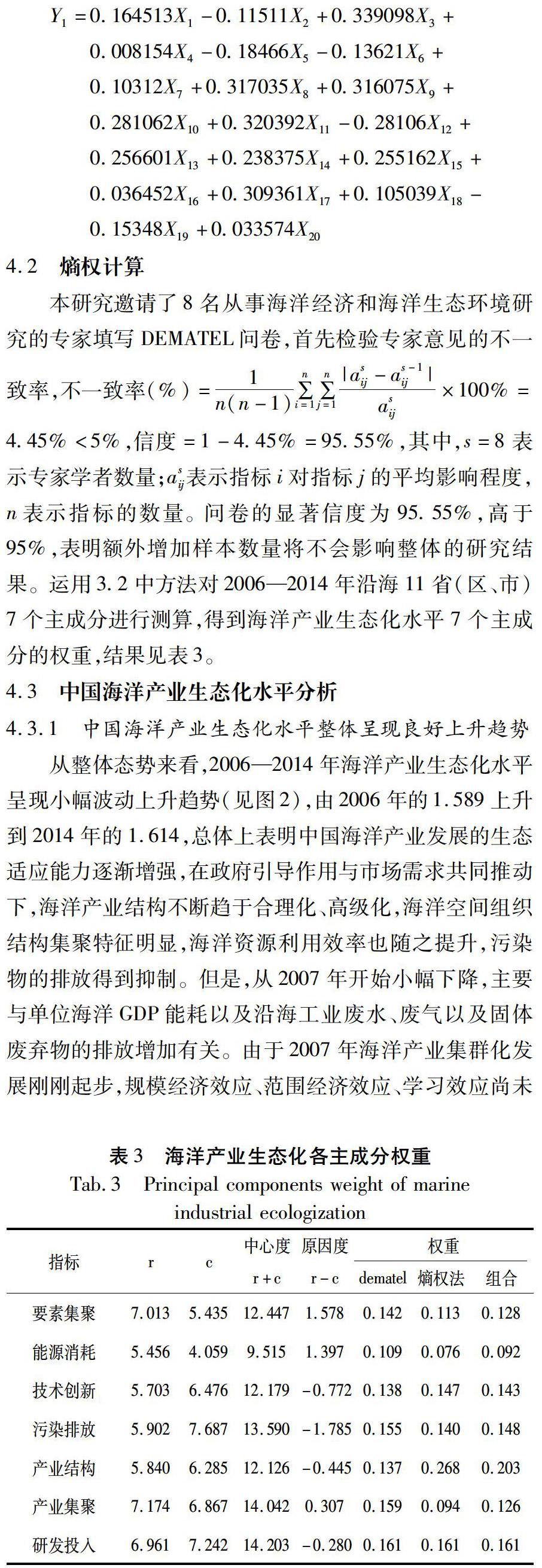

4.2 熵权计算

本研究邀请了8名从事海洋经济和海洋生态环境研究的专家填写DEMATEL问卷,首先检验专家意见的不一致率,不一致率(%)=1n(n-1)∑ni=1∑nj=1|asij-as-1ij|asij×100%=4.45%<5%,信度=1-4.45%=95.55%,其中,s=8表示专家学者数量;asij表示指标i对指标j的平均影响程度,n表示指标的数量。 问卷的显著信度为95.55%,高于95%,表明额外增加样本数量将不会影响整体的研究结果。运用3.2中方法对2006—2014年沿海11省(区、市)7个主成分进行测算,得到海洋产业生态化水平7个主成分的权重,结果见表3。

4.3 中国海洋产业生态化水平分析

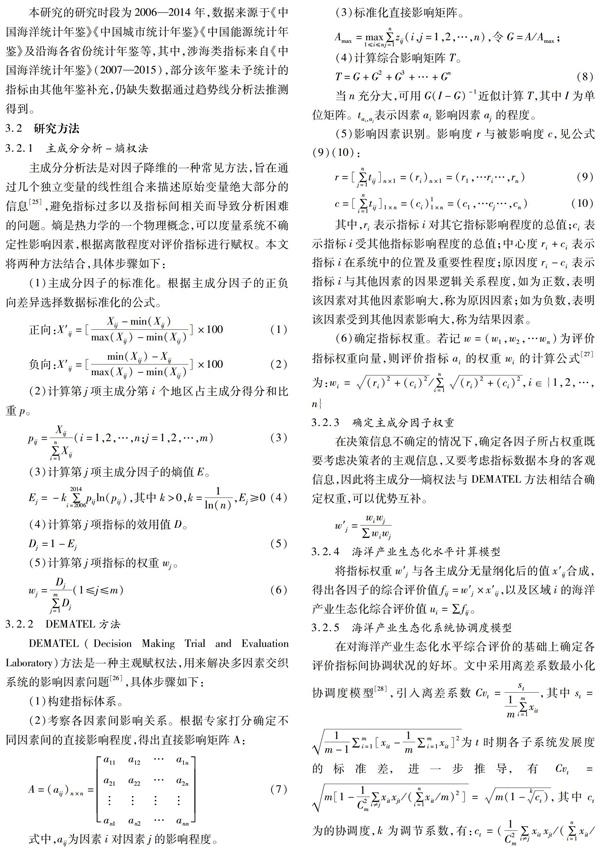

4.3.1 中国海洋产业生态化水平整体呈现良好上升趋势

从整体态势来看,2006—2014年海洋产业生态化水平呈现小幅波动上升趋势(见图2),由2006年的1.589上升到2014年的1.614,总体上表明中国海洋产业发展的生态适应能力逐渐增强,在政府引导作用与市场需求共同推动下,海洋产业结构不断趋于合理化、高级化,海洋空间组织结构集聚特征明显,海洋资源利用效率也随之提升,污染物的排放得到抑制。但是,从2007年开始小幅下降,主要与单位海洋GDP能耗以及沿海工业废水、废气以及固体废弃物的排放增加有关。由于2007年海洋产业集群化发展刚刚起步,规模经济效应、范围经济效应、学习效应尚未完全呈现,而伴随集群化发展,海洋同质企业迅速集聚致使环境污染的叠加问题凸显,使得生态化水平在2009年达到最低值。在此情形下,国家大力推动生态产业园区建设,减少物质、能量消耗及废弃物排放,自2010年开始成效显现,海洋产业生态化水平开始逐渐提升。

4.3.2 中国海洋产业生态化评价值均呈波动式上升态势

海洋产业生态化各系统层评价值在2006—2014年均呈波动上升态势,虽然表现出同趋势的变化特征,但是生产方式生态化波动较大。①海洋产业结构生态化指数在2006—2014年的变化趋势稳中有升,从2006年的0.343到2014年的0.351,年均增长率为4.54%,说明海洋产业结构逐步向高级化、合理化转变。②海洋产业组织生态化指数的变化趋势大致可分为三个阶段:2006—2008年,集聚指数平稳增加,从0.342增长到0.353,但2009年开始下降,达到最低值,这是因为集群化发展之初只表现在地理位置上的集聚,集群内部缺乏创新的动力和能力,企业间的生态产业链条以及信任网络都没有建立,尚未实现距离、经济、生态的多重统一;自2010后呈持续上升趋势,到2014年集聚指数为0.415 5,达到较高的水平。③生产方式生态化包含能源消耗和污染排放,从2009年开始持续走高,这一现象体现了国家节能减排政策效果的滞后效应。我国自2007年首次发布《节能减排综合性工作方案》,之后相继发布了“十一五”、“十二五”《节能减排综合性工作方案》,说明国家对节能减排工作的重视成效明显。同时以海洋生物医药业、海洋新能源产业、海水综合利用产业等为代表的海洋战略性新兴产业迅速崛起,以海洋化工、海洋船舶工业、海洋油气业为代表的海洋传统产业逐渐缩紧,这也是能耗降低排污减少的一个重要原因。④海洋产业技术生态化指数由2006年的0.429上升到2014年的0.436,上升趋势的形成主要是由国家对科技创新的逐步重视产生的累积效应所决定的。

4.3.3 海洋产业生态化主成分评价值差异明显

在七个提取的主成分中(见图3):①海洋产业结构水平、要素集聚水平和产业集聚水平均呈上升态势,尤其海洋产业结构水平上升幅度最大,体现了海洋产业结构不断向合理化、高级化方向演进;要素的集聚以廉价劳动力或资本集中为重要指向,体现了国家层面对海洋经济的重视程度增强,促进资本与劳动力流入到沿海地区,加速海洋产业生态转型。海洋产业集聚水平作为一个典型的主动型指标,影响着产业结构、污染排放,也影响着区域产学研的协同创新能力。②污染排放水平逐年下降,说明自从国家大力提倡建设海洋生态文明以来,沿海各地全面治理污染企业,大力发展海洋绿色产业,从源头减量化、清洁生产、末端治理等各環节推进海洋产业系统的生态化运行,使得能源消耗与污染排放有效控制。③研发投入水平逐年提高,与能源消耗呈反向变动,说明国家对提高科技创新能力的重视程度不断加大,国家财政对科技投入的引导作用可以带动地方财政的科技投入,从而鼓励科技创新。但现实中,随着投入增加,技术创新水平并没有明显提高,科技投入的转化率低,一方面对引进技术没有实现有效地消化吸收再创新,另一方面自主创新的成果转化速度太慢,使得经济与科技脱节,影响海洋产业的生态化进程。

4.3.4 海洋产业生态化各要素尚未实现协调发展

2006—2014年中国海洋产业生态化各要素间的协调度在0.460 9~0.600 8之间,除个别年份达到初级协调外,整体尚未达到协调水平,协调度变化趋势与海洋产业生态化水平的走势并不一致,说明虽然海洋产业生态化水平在逐年提高,但四个系统之间发展并不均衡。

4.4 中国省域尺度海洋产业生态化基本格局

依据沿海11省(区、市)海洋产业生态化指标协调度分析,结合沿海各省(区、市)的生态化水平评价值,选择2006年、2010年、2014年三个年份的截面数据,划分各等级区域空间分布,划分标准见表4。

4.4.1 各省(区、市)海洋产业生态化综合排名相对稳定

由图4可知,2006—2014年各沿海城市的海洋产业生态化综合评价值呈波动上升趋势,个别年份有所下降,表明中国沿海各地海洋产业生态化综合质量在逐步提高,与全国整体发展趋势一致。从各城市排名来看,上海、江苏水平总体高于其他地区,始终排在前列;辽宁的生态化水平自2013年有了明显上升,2014年上升到第二位;海南、天津、广西的海洋产业生态化水平始终位列后几名,虽在个别年份有所变动,但基本保持在一定范围内上下波动;山东、福建、广东、河北的排名较为居中,研究期内无明显变动。

4.4.2 各省(区、市)海洋产业生态化水平空间分异特征明显

从图4、表5可以看出,2006年,中国海洋产业生态化水平整体偏低,排名靠前的有河北、上海,但是系统协调度并未出现与生态化水平一致的格局。上海处于基本协调阶段,而河北处于不协调阶段,江苏虽然生态化水平排名第三,但协调指数较高,江苏、上海相连,同位于华东地区,基本形成了片状协调发展区域。河北的海洋产业生态化水平名列前茅,但协调度指数低,说明河北的生态化水平虽然绝对值达到了最高点,但是指标系统内部并没有实现协调发展,生态化水平的提高不是源于各系统层的综合提升,而是由于某一指数的突然激增。其他地区生态化水平差距不显著,系统协调性良好。2010年,上海处于生态化水平高且比较协调阶段,江苏紧随其后,与2006年的格局相比没有较大变动,片状发展势头仍然强劲;福建的生态化水平偏低但协调指数高,说明尽管各系统发展相对稳定,但总体生态化水平待提高;除天津、广西之外的其他地区协调指数均达到比较协调水平,协调范围逐步扩大,虽然各地的生态化指数没有大幅上涨,但是发展趋势与系统整体发展一致。2014年,整体空间格局变化较大;天津、海南的协调指数分别下降到0.496和0.493,均处于不协调等级,造成不协调的短板在于海洋产业结构发展水平与其他三个子系统差距较大,广西的协调度指数有所提升,达到基本协调等级,系统内部发展相对均衡;上海的海洋产业生态化水平在2014年达到最高点,但是协调指数下降明显,回落到基本协调阶段,其生态化水平的提升得益

于技术投入的增加,但是技术投入的效果短期暂未显现。其他地区协调指数较以往相比变化不大,协调程度相对稳定。总体来看,协调性指数呈现南北低中间高的发展格局。

4.4.3 各省(区、市)海洋产业生态化要素间的协调度等级差异较小

2006—2014年沿海各省(区、市)生态化指标间的协调度在0.481~0.691之间,各地区等级差异较小,但天津、广西、河北起伏较大(图5)。其中,河北和广西的协调指数逐步提高,摆脱了最初的不协调状态;而天津则相反,一直在协调与不协调的界限上下浮动,2014年协调指数为0.481,仍然处于不协调阶段。无论是生态化水平还是协调度指数,波动最大的年份都在2009和2010这两年,原因在于这个时间点正是国家大力推进海洋产业转型的关键时期,在此大背景下,各地区极易出现对某些方面的过度关注,如加大研发投入、严控污染排放等,造成某个子系统发生突变而影响整个系统的协调发展。这种情况下,各地区内部协调性建设亟待改进,生态化建设任重道远,加强强项指标的继续建设和弱项指标的强化建设,以提高各指标间建设的协调性。

5 结论与建议

5.1 结论

本研究综合运用组合赋权法、海洋产业生态化计算模型和系统协调度模型,定量测算了2006—2014年中国海洋产业生态化综合评价值及各指标间的系统协调度,并将中国沿海各省市2006年、2010年、2014年的海洋产业生态化矢量数据与ArcGIS相结合,生成各等级省(区、市)空间分布图,对海洋产业生态化的时空分异特征进行系统分析。研究结果显示:①中国海洋产业生态化水平与海洋产业技术生态化关联性最大,科技成果转化率低是制约中国海洋产业生态化转型的突出问题;②整体生态化水平稳定上升,要素间的协调性有所波动但逐渐趋于好转,但仍没有达到完全协调发展的地区,仍有很大提升空间;③各省(区、市)生态化综合水平逐步提高,且排名相对稳定,除天津、广西、河北外,各地等级差异较小,但时空分异特征明显,基本呈现南北低中间高的格局,需针对各地区的发展弱项提出适宜的发展对策。

5.2 建议

(1)提升海洋产业生态化短板建设。海洋产业生态化的技术水平是关键因素,亟需加强海洋生态科技创新。一方面,积极发展海洋新兴技术。海洋农牧化、海洋生物医药、海洋能源、海水综合利用等海洋新兴产业都以高新科技发展为基础,以高新科技成果转化为核心。另一方面,对于海洋传统产业来说,应加强研究循环生产技术,包括再利用技术、系统化技术、资源化技术和清洁生产、废物处理与回收技术等。科技发展能使提高能源使用效率、开发可再生能源、减少能源消耗污染成为可能。

(2)中国海洋产业生态化协调发展要因地因时制宜,着重改善产业生态化水平高而协调指数低的地区,改善其内部发展的不平衡现状。①加大对广西、河北、海南的科技投入力度。由于知识型组织大多集中在海洋经济发展水平高的地区,所以区位优势不明显、生产要素相对匮乏的沿海地区技术基础薄弱、科技投入低;②加大海洋高新技术产业园的建设。目前国家的海洋产业园区以山东青岛蓝色硅谷、浙江舟山高新技术产业园区、天津塘沽海洋高新技术开发区、上海临港海洋高新技术产业化基地等为代表,研究也表明了国家的重视程度与地区的生态化水平正相关,因此要加强海洋生态园区建设,实现各地均衡发展。③江苏、福建、辽宁、广东的海洋产业发展相对稳健,不论是从整体生态化水平还是各系统协调度,都表现出一定的成熟性,各地维持现有趋势匀速发展即可。

(3)海洋产业生态化要符合新常态下海洋生态文明建设的要求。基于中国海洋产业生态化水平综合评价,今后应着力完善以下方面:①加快构建严格的环境准入与约束机制,这既能够制约海洋企业行为对生态环境的破坏,又可以通过环境约束,积极发展节能、低耗、减污的海洋高新产业,淘汰对环境破坏较大的海洋落后产业;②健全海洋产业生态共生机制。根据区域海洋主导产业或支柱产业的物质代谢过程,发现既有的或潜在的污染物,确定区域海洋产业生态系统构建过程中的“关键种”,分析其他产业的产废状况,以及不同污染物理化特性、数量规模和处理方式,找出区域企业间可能存在的“产业链”联系方式,确定资源化分解重点污染物所需“补链”企业,构建相关海洋产业生态链,从根本上实现废弃物排放的减少及资源回收利用率的提高。③构建海洋产业协调发展的激励机制。制定有利于海洋产业生态化发展的地方性政策,如税收、收入分配、财政补贴等经济政策以及必要的法律法规和行政手段等。海洋产业的生态化转型要以科学规划为依据,以政策制度为保障,实现多领域最佳组合,保证经济、社会和生态协调发展。

(编辑:刘照胜)

参考文献(References)

[1]秦曼.新常态下海洋产业生态转型的困境与出路[J].经济纵横, 2016(6): 47-51. [QIN Man. Predicament and outlet of marine industry ecological transformation under new normal condition [J].Economic review, 2016 (6): 47-51.]

[2]厲无畏,王慧敏.产业发展的趋势研判与理性思考[J].中国工业经济,2002 (4):5-11. [LI Wuwei, WANG Huimin. An analysis on industry development tendency and rational thinking [J]. China industrial economics, 2002 (4): 5-11.]

[3]邱跃华.产业生态化理论研究的困境及出路[J].湖南工业大学学报(社会科学版),2015,20(4):26-30. [QIU Yuehua. Research on predicament and solution for the industrial ecology theory [J]. Journal of Hunan University of Technology (social sciences edition), 2015, 20(4):26-30.]

[4]郭守前.产业生态化创新的理论与实践[J].前沿论坛,2002 (4):34-37. [GUO Shouqian. The theory and practice of ecological innovation of industry [J].Forward forum, 2002 (4):34-37.]

[5]张文龙,邓伟根.产业生态化:经济发展模式转型的必然选择[J].社会科学家, 2010 (7):44-48. [ZHANG Wenlong, DENG Weigen. Industry ecology: the inevitable choice of economic development model transformation[J]. Social scientist, 2010 (7):44-48.]

[6]狄乾斌.中国海洋经济发展的时空差异及其动态变化研究[J].地理科学,2013,33(12):1413-1420. [DI Qianbin. Spatial and temportal disparities of marine economic development and dynamic changes in China [J]. Scientia geographica sinica, 2013,33(12):1413-1420.]

[7]王泽宇,卢函,孙才志,等.中国海洋经济系统稳定性评价与空间分异[J].资源科学,2017, 39(3): 566-576. [WANG Zeyu, LU Han, SUN Caizhi, et al. Assessment and spatial differentiation of Chinas marine economic system stability [J]. Resources science, 2017, 39(3):566-576.]

[8]王泽宇,郭萌雨,韩增林.基于集对分析的海洋综合实力评价研究[J].资源科学,2014,36(2):351-360. [WANG Zeyu, GUO Mengyu, HAN Zenglin. Evaluation of marine comprehensive strength based on set pair analysis [J]. Resources science, 2014, 36(2):351-360.]

[9]于谨凯,刘星华,单春红.海洋产业集聚对经济增长的影响研究:基于动态面板数据GMM方法[J].东岳论丛, 2014, 35(12):140-143. [YU Jinkai, LIU Xinghua, SHAN Chunhong. The impact of marine industry agglomeration on economic growth: based on dynamic panel data GMM [J].Dongyue tribune, 2014, 35 (12):140-143.]

[10]马仁锋,李加林,赵建吉,等.中国海洋产业的结构与布局研究展望[J].地理研究,2013,32(5): 902-914. [MA Renfeng, LI Jialin, ZHAO Jianji, et al. Progress on the research of maritime industry structure and layout in China [J]. Geographical research, 2013, 32(5): 902-914.]

[11]宁凌,胡婷,滕达.中国海洋产业结构演变趋势及升级对策研究[J].经济问题探索,2013(7): 67-75. [NING Ling, HU Ting, TENG Da. Evolution trend and upgrading countermeasures of Chinas marine industrial structure [J]. Inquiry into economic issues, 2013(7):67-75.]

[12]狄乾斌,张洁,吴佳璐.基于生态系统健康的辽宁省海洋生态承载力评价[J].自然资源学报,2014, 29(2):256-264. [ DI Qianbin, ZHANG Jie, WU Jialu. Assessment of marine ecological carrying capacity in Liaoning Province based on the ecosystem health[J].Journal of nature resources,2014,29(2):256-264.]

[13]陈东景.基于CGE模型的海洋生态补偿与宏观经济效应研究——以山东省为例[J].自然资源学报,2015(12): 1994-2004. [CHEN Dongjing. Study on marine ecological compensation and macroeconomic effect based on CGE Model: a case study of Shandong Province [J].Journal of nature resources, 2015(12):1994-2004.]

[14]高乐华,高强.海洋生态经济系统交互胁迫关系验证及其协调度测算[J].资源科学,2012,34(1):173-184. [GAO Lehua, GAO Qiang. Validation and calculation of the coordination degree of interactive relationships in the marine ecoeconomic system [J].Resources science.2012, 34(1):173-184.]

[15]ANDERBERG S. Industrial metabolism and the linkages between economics, ethics and the environment [J]. Ecological economics, 1998, 24(2-3):311-320.

[16]史亚琪,朱晓东,孙翔.区域经济—环境复合生态系统协调发展动态评价——以连云港为例[J].生态学报,2010,30(15):4119-4129. [SHI Yaqi, ZHU Xiaodong, SUN Xiang. Dynamic assessment for the coordination between economic development and the environment: a case study of Lianyungang, China [J]. Acta ecologica sinica,2010, 30(15):4119-4129.]

[17]陆根尧,盛龙,唐辰华.中国产业生态化水平的静态与动态分析[J].中国工业经济, 2012 (3):147-159. [LU Genyao, SHENG Long, TANG Chenhua. Static and dynamic analysis of Chinas industrial ecologization level empirical study based on provincial data [J]. China industrial economics, 2012 (3):147-159.]

[18]羅能生,李佳佳,罗富政.中国城镇化进程与区域生态效率关系的实证研究[J].中国人口·资源与环境, 2013, 23(11):53-60. [LUO Nengsheng, LI Jiajia, LUO Fuzheng. Empirical analysis on the relationship between the China urbanization and regional ecoefficiency [J]. China population, resources and environment, 2013, 23(11): 53-60.]

[19]成金华,孙琼,郭明晶,等.中国生态效率的区域差异及动态演化研究[J].中国人口·资源与环境, 2014,24(1): 47-54. [CHENG Jinhua, SUN Qiong, GUO Mingjing,et al. Research on regional disparity and dynamic evolution of ecoefficiency in China [J].China population, resources and environment,2014,24 (1):47-54.]

[20]DOMENECH T, DAVIES M. Structure and morphology of industrial symbiosis networks: the case of Kalundborg [J]. Procediasocial and behavioral sciences, 2011, 10(1):79-89.

[21]MIRATA M, EMTAIRAH T. Industrial symbiosis networks and the contribution to environmental innovation: the case of the Landskrona industrial symbiosis programme [J]. Journal of cleaner production, 2005, 13(10-11):993-1002.

[22]袁增偉,毕军.生态产业共生网络形成机理及其系统解析框架[J].生态学报,2007, 27(8):3182-3188. [YUAN Zengwei, BI Jun. Evolution mechanism of ecoindustrial symbiosis network and its analytical framework [J]. Acta ecologica sinica, 2007, 27(8):3182-3188.]

[23]ROBERTS B H. The application of industrial ecology principles and planning guidelines for the development of ecoindustrial parks: an Australian case study [J]. Journal of cleaner production, 2004, 12(8):997-1010.

[24]GIBBS D, DEUTZ P. Reflections on implementing industrial ecology through ecoindustrial park development [J]. Journal of cleaner production, 2007, 15(17):1683-1695.

[25]周亮广,梁虹.基于主成分分析和熵的喀斯特地区水资源承载力动态变化研究[J].自然资源学报,2006,21(5):827-833. [ZHOU Liangguang, LIANG Hong. A study on the evolution of water resource carrying capacity in Karstarea based on component analysis and entropy [J].Journal of natural resources, 2006, 21(5):827-833.]

[26]瞿英,路亚静,刘紫玉,等.基于AHPDEMATEL法的权重计算方法研究[J].数学的实践与认识, 2016,46(7): 38-46. [QU Ying, LU Yajing, LIU Ziyu,et al. Research on the weight calculation method based on the AHPDematel Method [J]. Mathematics in practice and theory, 2016,46(7):38-46.]

[27]LU M T, LIN S W, TZENG G H. Improving RFID adoption in Taiwans healthcare industry based on a Dematel technique with a hybrid MCDM Model[J]. Decision support systems, 2013, 56(1):259-269.

[28]汤铃,李建平,余乐安.基于距离协调度模型的系统协调发展定量评价方法[J].系统工程理论与实践, 2010,30(4):594-560. [TANG Ling, LI Jianping, YU Lean. Quantitative evaluation methodology for system coordination development based on distance coordination degree model[J]. Systems engineering theory & practice, 2010,30(4):594-560.]

Abstract Based on the theoretical analysis and practical needs, the theoretical model of marine industrial ecologization was constructed, and a comprehensive evaluation index system which concluded the marine industrial structure ecologization, marine industrial organization ecologization, marine production mode ecologization and marine technological innovations ecologization was built. 20 indexes were reduced to 7 principal components by principal component analysis. Entropy weightdematel was used to calculate the comprehensive score of ecological level of coastal provinces (district and city), then adopted the system coordination degree model to carry out static and dynamic comprehensive evaluation using statistics collected from 2006 to 2014. The results showed that: ①marine technological innovations ecologization was the most to affect marine industrial ecologization, and the technological research and investment were increased gradually, but the conversion of scientific and technological achievements were low. Secondly, marine production mode ecologization was included the level of pollution emission and energy consumption. Although the pollution discharge degree was declining year by year, the total emission was still beyond the environmental standard, which had a great influence on the ecological level of coastal provinces. ② The overall ecological level of 2006-2014 showed a stable upward trend. The coordination between the elements had gradually increased. In 2014, the level of coordination all reached a higher level except Tianjin and Hainan. In the system layer, marine production mode ecologization fluctuated greatly, and the 7 principal components were stable.③The development trend of ecological coordination index and ecological comprehensive level was inconsistent. Shanghai and Jiangsu were in the leading positions, forming a coordinated development pattern. Tianjin and Hainan were relatively low, basically presenting the pattern of level in south and north regions and high level in middle region. According to the evaluation results, we should accelerate the short board construction of marine industrial ecologization in various regions, improve the regional and intraregional imbalance, construct the environmental access and constraint mechanism, the ecological symbiotic mechanism of the marine industry and the incentive mechanism for coordinated development, to ensure the coordinated development of economy, society and ecology.

Key words marine industry; ecologization; combination weighting method; spatiotemporal diversity; comprehensive assessment

- 如何利用互联网技术对多重残疾送教生进行有效教学评价

- 小班幼儿分享与合作行为现状及教育对策

- 猜想、探究、实践

- 浅谈小学数学教学中的深度学习

- 点燃思维火花,优化解题策略

- 引导有方,合作循环练笔才有效

- 找准思维兴奋点,提高课堂教学效益

- 浅议语文课堂的去繁就简

- 在文本补白中培育学生语文素养

- 提高小学作文教学策略研究

- 浅谈小学语文三年级习作教学的有效性

- 激发好奇心拓展想象力

- 小学语文高年级课堂教学中的读写训练举措

- 随风潜入夜,润物细无声

- 语境理论下语文词语的多语境教学

- 让故事生根发芽,开花结果

- 浅谈小学语文阅读教学的审美建构

- 如何激发学习兴趣,使小学生爱上语文课

- 奥尔夫音乐教育对初中音乐教育的应用探析

- 初中化学复习课中的“调味剂”

- 对数字化实验在初中化学课堂教学中运用的思考

- 图层方法在初中区域地理教学中的运用

- 初中道德与法治价值观目标的预设

- 初中数学创新性课堂教学模式探讨

- 凸显主体创新课堂

- antidesegregation

- antidesertification

- antidesiccant

- antidevelopment

- anti-diabetic

- antidiarrheals

- antidiarrhoeal

- antidilution

- antidilutive

- anti-dilutive

- antidiscrimination

- anti-discrimination

- antidissident

- anti-dissident

- antidissidents

- antidiuretic

- antidogmatic

- anti-dogmatical

- antidogmatical

- antidogmatically

- anti-domestic

- antidomestic

- anti-domestically

- antidomestically

- anti-dotal

- 幡布

- 幡帜

- 幡幡

- 幡斾

- 幡旂

- 幡旄

- 幡杆灯笼——照远不照近

- 幡然

- 幡然失色

- 幡然悔悟

- 幡然悔过

- 幡然改图

- 幡然改悟

- 幡然改进

- 幡然改途

- 幡然醒悟

- 幡眊

- 幡纚

- 幡胜

- 幡麾

- 幢

- 幢幡

- 幢幢

- 幢旗

- 幢牙