郭丽英 王道龙 邱建军

随着我国城乡转型发展和工业化、城镇化的快速推进,农业结构调整力度不断加大,耕地资源的非农化和耕地利用的非粮化势头日益强劲。同时,人口的持续增长,粮食生产的区域变动,致使粮食供应的缺口越来越大,粮食安全问题受到广泛关注。确保我国粮食总量平衡、结构平衡和质量安全的难度越来越大。在此严峻的形势下,立足国内,稳定粮食生产,特别是深入探讨粮食生产的开发潜力,明确粮食生产优化策略,提高农业竞争力,对于实现全面建设小康社会目标和区域可持续发展决策具有重要的现实意义和价值。

河南省是全国第一粮食生产大省。土地面积为16.7万km2,占我国国土面积的1.73%;河南又是欠发达的农业大省和第一人口大省。2007年全省总人口9 869万人,耕地面积790万hm2,人均耕地0.081 hm2。全省仍有330多万hm2的中低产田,旱涝保收田面积为396万hm2,仅相当于耕地面积的一半,因而仍具有明显的粮食增产潜力。目前,河南粮食产量占全国总产量的1/10,对国家粮食安全的贡献在于,不仅解决了第一人口大省的吃饭问题,而且每年要外调大约100亿kg粮食支援外省。因此,河南省粮食生产潜力开发直接关系到全国粮食总产水平,加强河南粮食生产能力建设与潜力开发,成为新形势下保证国家粮食安全、促进社会稳定的必然要求。

1河南省粮食生产态势分析

1.1粮食总产量变化趋势

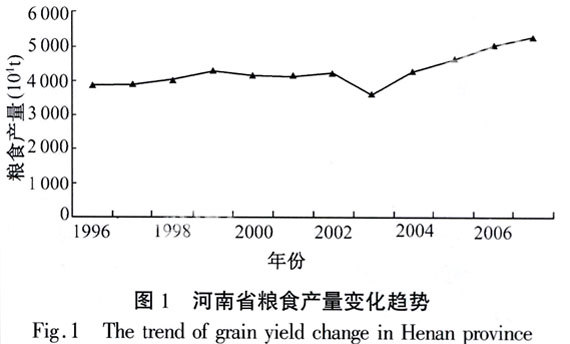

河南省粮食总产量的变化总体上呈现上升态势。从图1可以看出,1996—2007年河南省粮食总产量出现了三个拐点:一是1999年粮食产量达到第一个高峰,年产量达4 253.3万t;而是在1999年之后粮食产量下滑,直到2002年粮食产量逐渐恢复,年产量达4 210万t,但仍比1999年低43.3万t;三是在2003年,与全国粮食生产变化趋势类似,粮食产量出现2000年以来的最低点,年产量为3 569.5万t。随后,粮食产量开始稳步上升,到2007年增加了1 675.5万t,4年间粮食产量年均增加418.88万t。

2000—2003年,河南省粮食总产量持续下降。2003年的粮食播种面积、粮食总产量、人均粮食占有量是改革开放以来的最低点,粮食生产问题又重新凸现出来。中共中央、国务院于2004年又恢复了关于“三农”问题的“一号文件”,实施了“一免三补”(对种粮农民直接补贴、良种补贴、农机具购置补贴,以及免除农业税)的惠农政策,促使河南省的粮食总产量出现了恢复性增长。到2007年粮食产量增至5 245万t,已连续4年创出新高(见图1)。

1.2粮食作物播种面积变化趋势

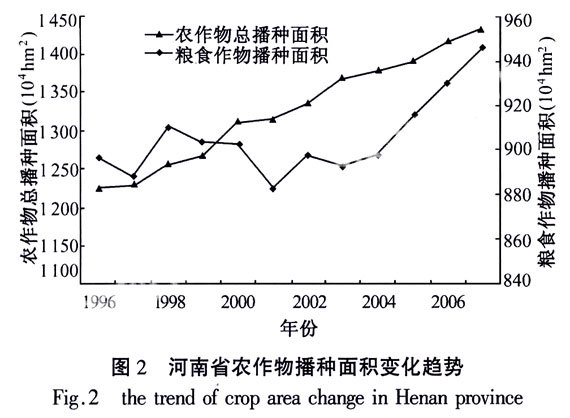

1996—2007年,河南省农作物总播种面积总体上呈现缓慢上升趋势。但是,粮食作物播种面积波动性较大。1998年之后粮食播种面积趋于下降,到2001年开始上升,2005年恢复并达到高位(见图2)。2005年,粮食播种面积为915.34万hm2,比1998年多5.14万hm2,而比2001年最低点高出33.06万hm2。2007年,粮食播种面积达到946.8万hm2。

1996—2005年,河南省粮食作物播种面积的波动变化主要受国家农业政策调整的显著影响。1998年粮食生产达到历史高峰之后,以“压粮扩经”为主要特征的全国性农业结构调整勃然兴起,粮食作物播种面积和粮食产量开始进入下降期,2004年之后受国家农业新政策的刺激,粮食作物播种面积和粮食产量才开始回升。河南省作为全国重要的粮食主产区,农业发展特别是粮食生产受政策波动的影响更深、范围更广。因此,河南省在推进农业结构战略性调整进程中,如何利用好中央支农惠农政策,防止耕地资源非农化和耕地利用非粮化,全面建设国家级商品粮基地,既面临新的机遇,也面临严峻的挑战。

2河南省粮食产量增长影响因素分析

2.1影响粮食总产量变化的主导因素

农业生产是自然再生产与经济再生产过程的统一。一定时期的区域农业生产主要受耕地资源禀赋条件、质量水平、利用程度等自然因素和社会经济因素的综合影响。粮食产量增长变化主要取决于耕地的数量(即面积)、质量(其最终体现为耕地单产水平)及其利用状况(包括耕地复种指数、粮食种植比例,以及农业物质与技术投入等)。数学表达式为:

Yt=At×Im×Rs×u(1)

式中,Yt为粮食总产量(t),At为耕地面积(hm2),Im为复种指数(%),Rs为粮播比例(%),Yu为粮食平均单产(t/hm2)。区域粮食总产量与该地区的耕地面积、粮食播种面积比例及粮食年平均单产成正比关系,任何一个因子的变化都会引起粮食总产量的变化。

2.2耕地变化态势及对粮食生产影响

对粮食生产影响最为深刻的土地利用变化应该是耕地面积的变化。因为耕地面积变化影响到粮食播种的面积与总产。根据河南省土地利用现状详查及变更数据:1996—2005年,河南省耕地面积总体上呈现减少趋势,即从1996年的811.03万hm2减至2005年的792.53万hm2,耕地面积净减少18.50万hm2,年均减少2.06万hm2。耕地面积变化可分为3个阶段:第一阶段(1996—2001年),耕地减少的趋势较缓,5年间耕地面积年均减少0.64万hm2;第二阶段(2001—2003年),耕地面积减少迅速、落差较大,2年间耕地面积减少14.22万hm2,年均减少7.11万hm2;第三阶段(2003—2005年),耕地面积减少速度又趋于平缓,年均减少耕地面积0.54万hm2。

1996—2005年,河南省粮食总产量随着耕地面积减少和粮播比例下降而有所波动,但总体上呈上升态势。2005年较1996年增加了742.1万t,反映了河南省耕地面积减少尚未影响到粮食生产系统的稳定性,粮食产量增长主要受到非耕地因素的深刻影响。1996—2005年,河南省粮食单产水平提高了1 046.89 kg/hm2,年均增加116.32 kg/hm2。粮食单产提高更多的是依靠科技的投入、农业机械总动力及化肥、

农药施用的增长,以及有效灌溉面积的扩大。

2.3复种指数的变化及其对粮食生产的影响

河南省的复种指数呈现不断增长的趋势,即从1996年的151.13%到2005年的175.67%,增加了24.54%,平均每年增加2.73%。若以复种指数为自变量(x),以粮食总产量为因变量(y),通过分析河南省1996—2005年复种指数和粮食总产量的关系(剔除1999年粮食产量大幅提高和2003年农业结构调整等造成产量大幅减产两项不正常指标),则有如下关系式:

y=23.433x+319.66(R2=0.89)

(2)

这反映了提高复种指数对提高粮食产量有着重要的影响。复种指数每增加一个百分点,粮食总产量增加343.09万t。大约相当于增加了6.7万hm2的耕地面积。从假如河南省的复种指数接近200%,那么粮食总产量将有望增加8 347.38万t。

2.4农业物质、技术投人及其对粮食生产的影响

农业物质、技术投入在农业生产中发挥着特殊重要的作用,不仅保证农作物生长发育需要,也是实现农业持续发展和提高粮食产量的关键。

进一步以粮食总产量为因变量,设为y。以农业机械总动力、化肥施用量、农村用电量、有效灌溉面积等农业现代化指标为自变量,分别设为x1、x2、x3、x4,并基于河南省1996—2005年相关数据,模拟得出多元回归方程:

y=348.028-0.267x1+3.194x2+15.140x3+0.417x4(3)

该方程复相关系数达0.977,这表明自变量x1、x2、x3、x4与因变量y之间具有较强相关性。各项指标每增加一个点粮食产量将增加364.512万吨。随着社会经济的发展,农业生产的提高越来越依赖于农业现代化水平。

3河南省要粮食作物播种面积及产量变化

3.1主要粮食作物产量的变化态势

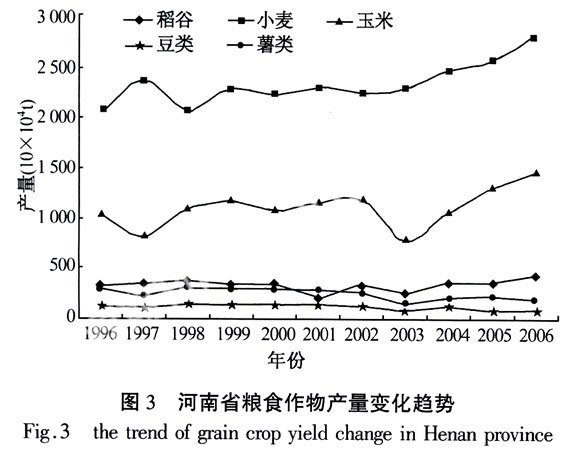

统计分析表明,河南省粮食产量变化主要受到粮食生产效益较好的小麦和玉米产量变化的影响。但是,各种粮食作物产量变化表现出不同的趋势:小麦产量总体呈“增一减一增”波动型增长趋势。1997年达到历史最高产量(2 372.4万t)之后开始下降,1999年开始恢复,到2003年仅恢复到2 292.5万t,2006年达到2 822.7万t;玉米产量呈减一增一减一增波浪型发展态势。1997年下降至807.7万t,后又逐渐恢复,2003年又再次下降至766.31万t,2004年以来玉米产量大幅上升;水稻、薯类及豆类产量则呈现“增一减一增”基本态势(见图3)。

3.2作物种植结构变化对粮食产量的影响

(1)1998年我国粮食产量达到历史最高峰之后,各地相继展开了新一轮农业结构战略性调整,其核心是减少粮食生产,增加经济作物种植。1998—2003年小麦播种面积呈现下降趋势,但1996—2006年小麦播种面积的总体变化不大;而玉米的播种面积除1997年有所下降,从1998年开始逐渐呈上升态势,到2006年达到257.9万hm2,较1996年增加42.81万hm2。

(2)近10年来河南省小麦的播种面积变化幅度较小,甚至有下降态势,但小麦的产量却在波动中上升,这主要依赖于农业科技进步,良种推广、科学施肥和机械化耕作促进了小麦单产水平的提高;玉米产量在1997年受播种面积下降的影响产量有所回落,在接下来的5年中虽然播种面积略有上升,但产量一直处于徘徊状态。2002年以后在畜牧业、加工业快速发展的拉动下,玉米消费快速增长,缺口不断增大,价格持续攀升,带动了玉米产业的发展。播种面积和单产的提高保障了玉米产量的不断上升。

(3)小麦、玉米作为河南省粮食生产的主打品种,对于稳定河南省粮食生产起到了举足轻重的作用。在着力推进优质商品粮基地建设、保障国家粮食安全的新形势下,河南应抢抓国家支农惠农政策,遵循地区差异性和市场导向原则,创新商品粮基地建设与粮食生产机制,全面优化粮食品种与品质结构,促进小麦、玉米生产的优质化和基地化,稳定提高全省粮食总产水平。

4河南省粮食生产潜力开发的对策和建议

2006年4月,《中共中央国务院关于促进中部地区崛起的若干意见》中明确提出:要把中部地区建成全国重要的粮食生产基地、现代农产品加工业基地。河南省作为粮食生产和消费大省,在保障我国粮食安全中具有十分重要的地位和作用_6J。然而,当前河南省农业发展特别是粮食生产中面临的诸多问题与其地位不相称。破解难题、迎接挑战,河南农业发展亟需在深化改革中创新体制机制,在政策扶持中强化利益引导,率先推进农业生产基地化、品种优质化和经营产业化。

耕地是土地之精华、粮食生产之根本。考虑到耕地面积下降将是影响农业生产及粮食产量的一个关键因素,尽管在一定时期粮食开发潜力的提高可以弥补面积减少的损失,但当耕地面积下降到一定程度时,将会最终导致粮食产量的停滞不前或持续下滑。因此,河南省粮食生产潜力的开发,必须以稳定一定数量的耕地面积和合理的粮播比例为前提,重点围绕“保播面、攻单产、增效益”的战略目标,优化协调影响粮食生产的各类因素,稳定提高全省粮食综合生产能力。

(1)坚决落实耕地保护制度,切实保护基本农田,特别是优质高产粮田。明晰农村土地产权,保护农民土地承包经营权。用足用好国家支农惠农政策,特别是紧抓国家优庾根工程建设机遇,加快农业结构战略性调整,加强大型商品粮生产基地和粮食产业带开发建设,加大土地整理和中低产田改造的力度,提高全省耕地质量水平。健全和完善土地流转市场,促进土地适度规模经营,稳定粮食播种面积,推进区域性粮食产业化工程,不断提高粮食生产能力和综合效益,让农用地尽其用,让耕种者得其利。

(2)全面提升农业保护力度。保障国家粮食安全,就是稳定粮食生产,保障农民权益,保护粮食生产能力。随着国家取消农业税、实施粮食直补等政策,虽然在一定程度上促进了区域粮食生产,但经济发展比较效益差距的加大,势必影响到农民从事农业生产的积极性。因而需充分发挥“粮食直补”政策的导向作用,加大对粮食主产省的稳定投入和补贴力度,重点向产粮大县、产粮大户倾斜,逐步理顺粮食等农产品价格。根据年度收成和非农就业收入,适时浮动补贴标准和价格水平,切实保护农民利益和种粮积极性。

(3)切实加强基础设施建设,提升粮食产能水平。加快推进农业机械化,扩大设施农业规模,提高设施服务水平;加速培育农业主导产业和粮食优势品种,推进农业生产区域布局优先建设黄淮海平原、南阳盆地、豫北与豫西山前平原粮食优势主产基地,提高耕地产能及单产水平;发展旱作节水农业,完善水利设施,提高农田排灌能力;制定防灾、抗灾应急预案,增强抗风险能力。加强粮食等农产品市场预警监测与信息发布,加快构建农业综合信息服务平台,推进农业信息化建设,积极应对国际农产品市场的不确定性及供需波动。

(编辑:于杰)

- 谁怜阅读今日瘦,一片幽情冷处浓

- 小学生以课外阅读促进语文核心素养的策略分析

- 农村孩子也需沐浴“课外阅读”的芬芳

- 浅谈初中语文阅读教学板书设计的基本原则

- 用“多样”的活动,解放阅读教学中微写作的形式

- 以读促学,精彩诵读

- 初中语文作文教学实践研究

- 初中语文文言文教学的困境及对策研究

- 基于小学语文核心素养的说理性文章教学研究

- 新课程下初中语文教学中的情感教育分析

- 基于学情视角下的初中语文高效课堂构建策略初探

- 自主学习策略在高中语文写作教学中的应用探讨

- 小学语文低年级有效阅读教学的策略研究

- 也谈如何在语文教学中创建高效课堂

- 基于主题绘本阅读的小学低段口语教学研究

- 提高高中语文课堂教学效率的具体对策研究

- 高中语文教学中古典诗词的审美鉴赏研究

- 小学语文中高年级阅读理解的困难和应对途径

- 农村小学语文教学问题探究

- 小学语文课师生互动的和谐阅读构建研究

- 基于信息技术的小学语文阅读课堂教学探究

- 小学语文识字写字教学研究

- 中学生互评互改作文新模式探究

- 论思维导图在中学语文教学中的应用

- 小学语文阅读教学中翻转课堂教学模式的应用探讨

- testimonials

- testimonies

- testimony

- testinesses

- walkingpapers

- walkings

- walkingstick

- walking stick

- walking sticks

- walkingsticks

- walk into

- walk into sth

- walkist

- walkoff

- walk off the job

- walk off with

- walk off with sth

- walkout

- walk out

- walk out of

- walk out (of something)

- walk out (of sth)

- walk out on sb

- walk out (on somebody)

- walk out (on something)

- 轻率怠慢

- 轻率放肆

- 轻率概括

- 轻率浅薄

- 轻率浮躁

- 轻率用兵

- 轻率的样子

- 轻率简慢

- 轻率行动

- 轻率随便

- 轻率马虎

- 轻率,不慎重

- 轻率,不稳重

- 轻率,漫不经心

- 轻玩

- 轻琐

- 轻生

- 轻生活

- 轻生自杀

- 轻生重义

- 轻电

- 轻畅松畅

- 轻略

- 轻疎

- 轻疏