敦煌西晋画像砖中白象内涵辨析

戴春阳

内容摘要:关于敦煌佛爷庙湾西晋画像砖墓中的“白象”画像砖,笔者曾提出其“带有佛教文化色彩”。郑岩先生以商周、汉代常见“象”这一艺术题材为据,认为象是“传统题材”。笔者从解析不同时期所谓“传统题材”的不同文化内涵人手,认为白象并不属于传统题材。同时其时史籍中白象的阙如及在佛典中的重要地位,表明白象这一艺术题材的文化渊源具有唯一性,因而白象只能源自佛典,其所承载的佛教文化信息是毋庸置疑的。

关键词:象;白象;内涵;渊源;佛教

中图分类号:K879.44文献标识码:A文章编号:1000—4106(2011)02—059—11

The connotation of White Elephant image on the picto-rial bricks of the Jin Dynasty

DAI Chunyang

Abstract: The author hold an opinion that the image of white elephant engraving on a bricks un-earthed from the Western Jin Dynasty's brick relief tomb at Foyemiaowan Dunhuang enrich withBuddhist culture, Mr. ZHENG Yan hold an opinion that elephant was a traditional Chinese themebecause they were common motif for ancient artist from the Sang and Zhou Dynasties until the HanDynasty. This article analysis the different cultural connotation of cultural subjection in different timesand draws a conclusion that the image of the white elephant never be a traditional Chinese art motif.By a careful textual research, the author proofed that there were a few records of white elephant nar-ration found in Chinese history Classics but white elephant were laid much emphasis by BuddhistCanons and confessed a fact that it was a unique nature for Buddhist art theme to be represented.There is no doubt about it that origin source of white elephant comes from Buddhist canon and car-ried it with the Buddhist cultural information.

Keywords:Elephant; White Elephant; Connotation; The Original Source: Buddhism

(Translated by BAO Jingping)

笔者曾在《敦煌佛爷庙湾西晋画像砖墓》一书中,认为敦煌佛爷庙湾西晋画像砖墓中自象、莲花这类图像“透露了意识形态方面一些新的文化信息”,故将白象、莲花图像归纳为“带有佛教色彩的瑞兽与花卉”。郑岩先生认为“这些图像”是“传统的题材”。其依据是:“姑且不论商周青铜器中数量众多的象的形象,即使汉代以后,象也是不难见到的艺术题材”,“河北定县三盘山西汉中山王墓出土的车伞柄的祥瑞纹饰就有象,东汉画像石中则更普遍”以及“莲花在东汉墓葬或祠堂中是藻井常用的装饰母题”。

承蒙郑岩先生指教,颇多启发。但“东汉墓葬或祠堂中”“藻井常用的装饰母题”,似为“荷花/芙渠”而非莲花。文献记载表明,汉、魏习以“荷花”作为宫室藻井之饰,且似已成定式。考古发现其时墓葬饰荷亦已成俗。然莲花则本佛家语。故生物学上虽均指Nelumbo nucifera,但荷花与莲花在文化上却承载着不同的文化内涵。由于魏晋间许多著名高僧在敦煌弘法的客观背景,谓莲花“透露了意识形态方面一些新的文化信息”,似无大错。当然,由于人类文化的交流特质,具体到莲花画像砖,可能涉及复杂的文化联系,囿于篇幅,拟另文讨论,此不赘述。

关于白象,虽经检讨,原结论却并不错。我们可以看到,拙作中所述“带有佛教色彩的瑞兽”是指白象,而当时之所以将其定名为白象,系所出7块画像砖中,象身均涂以白彩(图版35)。

在讨论自象的文化涵义时,我们不能不首先注意讨论对象的概念。作为专名的白象虽属于作为共名的象的广义范畴,但两者内涵与外延显然是有区别的;其次,即便是象,我们暂且不论郑岩先生“商周青铜器中有数量众多的象的形象,即使汉代以后,象也是不难见到的艺术题材”是否准确,其中郑先生亦承认的不同时期的“众多”与“不难见到”就并不仅仅是量的多寡之别,而这是什么原因使然?此外,郑岩先生也注意到的象在“东汉画像石中”,“一般与骆驼并列,属于远方的贡物”。显然,仅就象而言,其内涵也是复杂的,远非简单一句“传统题材”所能概括。以象为传统题材,否定白象的“佛教色彩”和“新的文化信息”,理由并不充分,故试作辨析。

一象的文化涵义辨析

(一)商周青铜器上象的形象

青铜器中确有众多象的形象,除一些以象的身体的某一部分特征作为装饰题材的青铜器外,就目前所见,青铜器上象的形象主要可分为两类:一为器作象形,如现藏于美国弗利尔博物馆和湖南省博物馆的商代肖形象尊(图版36);一为以象的部分形体和象形纹饰作器物造型结构及器表装饰母题,如北京房山琉璃河西周早期贵族墓葬出土的伯为乙公所作乙公簋(一名伯簋),巧妙地以象首及鼻作簋足,器盖及器腹则饰象纹(图1)。然而,“商周青铜器中有数量众多的象的形象”,是不准确的。实际上象尊和装饰象纹的青铜器主要见于商晚期至西周早期,梁彦民先生对商周青铜器中的象装饰作过系统研究,无论象尊抑或象纹,“西周中期以后几乎不见”。对于青铜器上象装饰的变化,我们不能不注意这一文化现象的历史和生物学背景。

象为哺乳纲,长鼻目,象科,性温顺,是世界上最大的陆栖哺乳动物。也是地球上最古老的物种之一,世界上现存2属2种,即亚洲象与非洲象。亚洲象(又称印度象)现主要分布于印度、泰国、柬埔寨、越南、缅甸以及我国云南西双版纳地区。史前

亚洲象曾广布于我国大江南北、大河上下。

殷商时期,甲骨卜辞中多有猎象的记载,如属一期的卜辞:

今夕其雨,获象。又如:

乙亥王卜,贞:田噩,往来亡灾?王占曰:吉。获象七、雉三十。

辛巳卜,贞:王……往来亡灾,擒获……象一。

壬午卜贞,王田梌,往来亡灾?获隹百四十八、象二。

丁亥卜贞,王田……往来亡灾?擒隹百三十八、象二、雉二。

上世纪初,罗振玉根据殷墟出土的象牙礼器、大量“象齿”及甲骨卜辞中“获象”之语,敏锐地捕捉到蕴涵其中的生态变化信息,就《说文》所谓

“象,长鼻牙,南越大兽”之说提出:

象为南越大兽,此后世事。古代则黄河南北亦有之……又卜辞卜田猎有获象之语,知古者中原有象,至殷世尚盛也。

上世纪30年代,徐中舒先生将卜辞等古文字资料、考古资料与文献记载相互参证,明确指出殷墟之象“必殷墟产物”,非“他处贡献而来。释《禹贡》中“豫州”之“豫”,“予”字为“邑”字之讹,实为“象”、“邑”二字之合文,“豫以产象而得名”、“殷代河南实为产象之区”。后“由北而南辗转迁徙”。不仅如此,就甲骨卜辞中“为”字,罗振玉释“为字从手牵象,则象为寻常服御之物”。徐中舒先生亦谓“为”字是“从又(手)牵象”,表示役象助劳之意。则殷商之时,象不仅为殷人所常见,且驯服为役。可见殷商时,我国中原地区与古印度都是最早驯役亚洲象的国家和地区。此后考古发现以及生态环境研究均证实前贤所论可谓高屋建瓴、洞烛幽明。如此,殷商青铜器以象造形、以象纹为饰,是其时以常见动物为饰的“时尚”反映。

《吕氏春秋·古乐篇》“商人服象,为虐东夷,周公以师逐之,至于江南”之谓,显然只是西周以降生态变化野象南徙的政治性诠释。梁彦民先生从环境变化和商、周文化内涵角度解析了象装饰“西周中期以后几乎不见”的生态、文化原因,考述精当,此不赘列。

(二)两汉之象

由于殷周之际生态变化导致亚洲象分布的南徙,自此以后中原地区亚洲象绝迹。秦始皇三十三年(前214),征岭南“略取陆梁地,为桂林、象郡、南海”。象郡,地在今广西西部越南北部、中部一带。以象名地,显因其地产象,这应是中原地区再次与亚洲象发生联系的开始。

汉武帝元狩二年(前121),“南越献驯象”。《汉书·西域传》赞述及“孝武之世……养民五世,天下殷富,财力有余……”,致“殊方异物,四面而至”。其中即有“巨象”。《西域传》载蘮宾国出“封牛、水牛、象、大狗、沐猴、孔爵、珠玑、珊瑚、虎魄、璧流离”。武帝通蘮宾,其王乌头劳“自以绝远,汉兵不能至”并不与汉交好,但其王乌头劳死后“子代立,遣使奉献”。“成帝时,复遣使献”。白鸟库吉《蘮宾国考》认为汉代的蘮宾,即古代西北印度以犍陀罗为中心的喀布尔河(Kabul)流域。象,这时已成为方外贡物。但从文献记载看,象作为贡物来源不一,前者来自“南越”,后者则通过“西域”来自古代西北印度。

郑岩先生所举河北定县三盘山西汉中山王墓出土的错金银车伞柄第一节上的象纹罔像,象驮三人,均侧面、高鼻,其中象头部蹲踞之人高鼻特点最为突出,手持杆状物置于象头侧(图2)。如前所述,甲骨文表明,殷商之时中原已驯象为役,但由于气候、生态环境变化,随着亚洲象在中原地区的灭绝,驯象之技自然湮灭已久。此定县出土车伞柄上象首持杆之人显应系胡人驭象师,故此象及驭者当为西来。应劭注“驯象”谓:“驯者,教能拜起周章,从人意也。”王充《论衡·物势篇》谓:“夫物之相胜,或以筋力,或以气势,或以巧便。小有气势,口足有便,则能以小而制大;大无骨力,角翼不劲,则以大而服小。”“故十年之牛,为牧竖所驱:长仞之象,为越僮所钩,无便故也”。王充所云越僮“钩”象,显指“南越”“驯象”而言,然此谓系就物势相克的概括总结,难窥钩驯本末。

古印度驯役大象由来已久,甚至驯编为军。亚洲象毕竟是野生动物,役象为军,则驯象必有专职,且术有所专,印度谓为“调象师”、“象师。西晋法矩、法立译《法句譬喻经》卷3载调象师呵提昙求法于佛,佛以大智慧就其调象之法“引类譬喻”说度呵提昙,其中呵提昙详细述及印度“调象三法”:“一者刚钩钩口,着其羁靽;二者减食,常令饥瘦:三者捶杖,加其楚痛。以此三事,乃得调良。”“铁钩钩口,以制强;口不与食饮,以制身犷;加捶杖者。以伏其心,正尔便调。”“如是伏已,可中王乘,亦可令斗,随意前却,无有里碍”。当然,“调象三法”说来简单,将亚洲象这最大的陆地野生动物要调至“随意前却,无有里碍”、“可乘骑亦可令斗”,并非易事,调驯须得“三年”。其中“刚钩钩口”具有突出的形象特征。

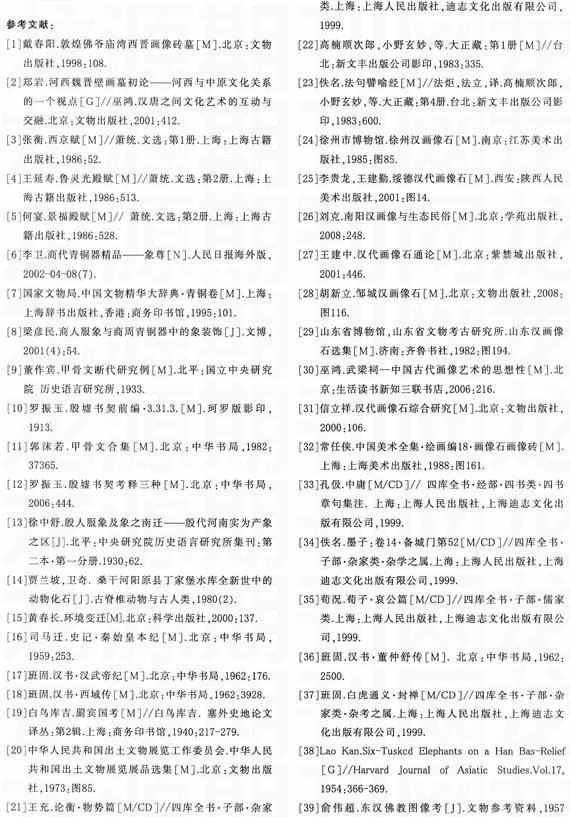

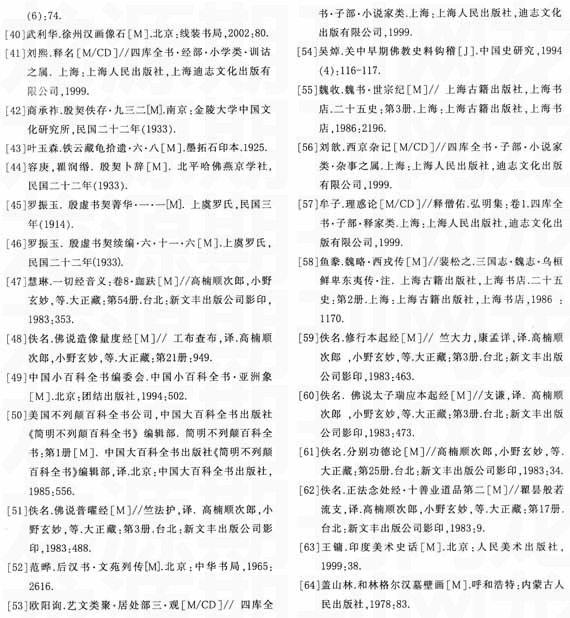

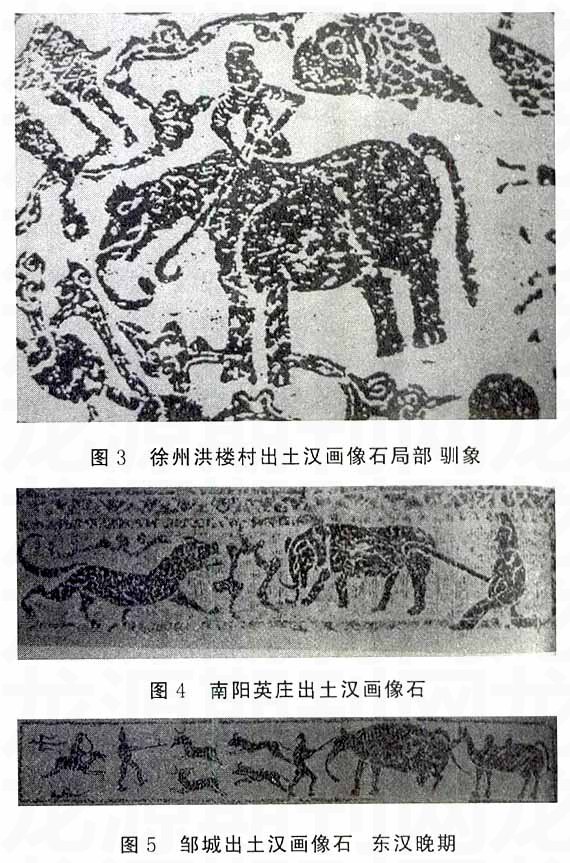

定县车伞柄上象首持杆者自应系此“刚钩钩口”的调象师。这类图像在两汉时期是非常流行的艺术题材,两汉画像石中有许多这样的图像且更为清晰,广泛分布于河南、河北、山东、江苏、四川、陕西等广大区域内。形式上,调象师或骑象背,或置身象前,或置身象后,但一个共同特点则是均手持钢钩。如徐州洪楼村出土汉代祠堂画像石以及陕西绥德画像石,调象师骑于象背,双手持钢钩驭象(图3)。河南南阳英庄出土画像石中,高鼻长髯的调象师头戴尖顶帽,在象后左腿前跨,右腿半跪,双手持钢钩置象胯部,作控驭状口。(图4)。山东微山县两城镇画像石中,调象师头戴高尖顶帽,一手牵马,一手持钢钩调象。山东邹城东汉中、晚期汉画像石中,调象师均高鼻辫发,手持钢钩亦置身于象前(图5)。

如果说在上述车伞柄上第一节的主要图像是象的话,而第三节主体图像为骆驼(图6)。《汉书·西域传》载“鄯善国,古名楼兰”,“多橐它”,后“降服贡献”。即伞柄图像以“殊方异物”为主要表现题材。两汉画像石中许多与象共存的图像亦有类似特点。如山东邹城画像石(见图5)、微山两城山画像石中象与骆驼前后伴行(图7),山东长清孝堂山祠堂画像石上“出行图”中象与骆驼并行(图8A、B),河南南阳东汉画像石上孔雀居中,象与桃拔(天鹿)相向而行。

两汉这类代表方外贡物的象与殷商殷人所服之象没有任何文化联系,前者并非后者的继承,故两者之间显然并不存在“传统”的传承关系。此外,我们知道,先秦时期即流行瑞应之说。孔子《春秋》即将一些自然现象与人类社会的政治变化相联系,其孙孔仅《中庸》谓:“国家将兴,必有祯祥。”《墨子·备城门》:“禽滑厘问于子墨子日:‘由圣人之言,凤鸟之不出,诸侯畔殷周之国,甲兵方起于天下。《荀子·哀公》曰:“古之王者,其政好生恶杀,凤在列树,麟在郊野。”汉代大儒董仲舒上《天人三策》,系统提出天人感应理论,为瑞应说从哲学角度阐释依据,所谓:“天之所大奉使之王者,必有非人力所能致而自至者,此受命之符也。天下之人同心归之,若归父母,故天瑞应诚而至。书曰:‘白鱼人于王舟,有火复于王屋,流为乌。此盖受命之符也。”东汉建

初四年(79),章帝在白虎观亲自主持讨论五经之同异,在天人感应的基础上使封建经典与谶纬迷信进一步结合。班固《白虎通义·封禅篇》系统梳理了德至天、地、八方,“符瑞”“应德而至”的“瑞应”达36种之多,其中有“德至鸟兽,则凤凰翔、鸾鸟舞、骐膦(麒麟)臻、白虎到、狐九尾、白雉降、白鹿见、白鸟下”。

正是在这样的文化思想背景下,两汉之世,迭现祥瑞,除传统也最为称道的凤凰、麒麟、神鼎、黄龙、甘露、灵芝(芝草)外,举凡天马、青龙、白虎、白鹿、大尾狐、白兔、赤雁、灵鸟、三足乌、赤鸦、白雀、灵雀、黄雁、群鹤、白鹇、灵雀、白鱼、明珠、嘉禾、赤草、萁荚、醴泉等等皆为祥瑞,且均在史籍中有出处。山东嘉祥东汉晚期武梁祠刻70余种祥瑞图,而且许多还有榜题。虽各类基本如前,无非种类更多、更为详细,但显然已成社会普遍认可的瑞应模式。值得注意的是,尽管西汉时象已与龙、虎、凤凰等传统的祥禽瑞兽并存,然在东汉晚期已程式化的祥瑞谱系中,象并不能占有一席之地。象之由调象师执钩调驯的突出形象特征,仍表明其只为方外贡物。显然两汉之世,象始终与中原传统认定之“瑞”有别,即便至东汉晚期,汉文化本身也并不把象作为传统看待。

需要注意的是,东汉晚期象的图像出现一些新的造型,表明象已不仅仅以方外贡物入画。山东滕县东汉晚期画像石上的两头象,夸张地镌出一侧的三只巨牙(图9),劳干先生认为这一图像“明显地指示出了早期佛教对中国艺术的影响”。俞伟超先生谓镌者着意表达的显应是“六牙之象”,而“六牙之象只见于佛教传说”,故此“六牙白象”,是见于佛典的“佛教传说之物”。类似造像还见于南阳麒麟岗汉画像石墓。徐州东汉晚期画像石则出现“五个僧侣骑在大象象背上”的画面。

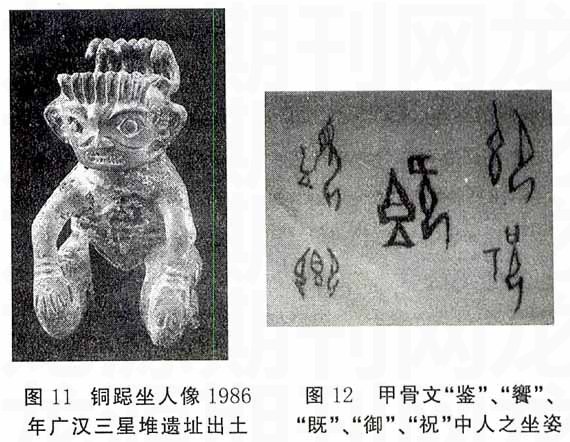

河南唐河县湖阳镇出土汉郁平大尹画像石墓中,象背坐一人,其坐姿与中原地区传统的坐姿不类(图10)。我们知道,坐者,现泛指以臀着物而止息。中国传统的坐姿则为双膝跪地,臀部着于踵上。跪者,“两膝隐地体危倪也”,即两膝着地、上体耸直之姿,亦即“跽”。故坐之本义实即跪坐,致可“坐行而入”、“坐而迁之”。此坐姿可谓源远流长,起码殷商时期已成定式,且无论尊卑坐皆跽坐,范围则不仅限于中原地区(图版37,图11)。甲骨文中以监(鉴)妆容、对食之“餐”、食毕之“既”、驾车之“御”、祷拜之“祝”等日常活动中的“人”,无不“跽坐”(图12)。这种坐姿的正面特征是腿不旁出,侧面造型为“L”状,完全有别于其他古代文明(尤其地中海沿岸)流行的垂足坐。而汉郁平大尹画像石墓象背上所坐之人,即两腿旁出,显非跽坐。我们知道佛家就坐姿而言,主要有两种,一为结跏趺坐,即两脚交叉脚背迭于两腿上(图13),俗称盘腿坐;一为善跏趺,“坐高座而两足下伸者”,即垂足坐。结跏趺坐的坐姿特征,即两腿交迭后旁出体侧。唐河县郁平大尹墓画像石中象背所坐之人显为盘腿坐,如此,这一图像显已非异方贡物那样简单。

可见两汉时期,即使象这一题材本身也绝不能简单地以“传统”冠之,从而忽略蕴涵于不同图像之中复杂、丰富的文化信息与内涵。

二白象文化涵义解析

如前所述,敦煌佛爷庙湾西晋画像砖墓出土的7块白象画像砖,均涂以白彩,这显然不是随意而为,也绝非出于偶然,定系着意所为,因而我们不能不注意其中的文化涵义。其次,敦煌佛爷庙湾画像砖墓的时代为西晋早期,不晚于3世纪末。这是我们探讨白象文化涵义的时序框架。

(一)白象的生物学和社会文化意义

在生物学上,亚洲象“全体呈灰暗色”,“体毛浅灰至褐色”。雄象上颌具有一对发达的门齿,终生生长。上、下颌每侧均具六个颊齿。但当象缺乏色素患“白化病”后,则“皮肤及毛发呈乳白色”,这种病变量虽不多,但却是普遍存在于脊椎动物中的遗传性疾病。因而白象在生物学上是客观存在的,即可见;但白化病在生物学所占比例约为1/10000—1/20000,故少见;可以想见,患白化病的象其乳白色与正常象之灰褐色所形成的强烈反差,极显奇异,且古人并不知此系病态,自是乐见,即“威神巍巍,形象姝好”。且唯其并不常见,遂引起人们极大关注,并附加了诸多人们的美好想象和文化涵义。

如此,我们来看看我国史籍中关于白象的记载,看是否在文献中能找到其属我国传统文化的史料证据。

(二)传统文献中的白象

西晋以前煌煌四部史籍中,语及白象却寥若晨星,屈指可数,且只见于东汉时期两类文献中,一为文学作品,一为释家著作。前者如《平乐观赋》、《西京赋》、《西京杂记》等。和帝时,“少以文章显”、“有相如、扬雄之风”的李尤被“召诣东观,受诏作赋”,其《平乐观赋》记春正宫廷百戏表演时提到:“侏儒巨人,戏谑为耦;禽鹿六驳,白象朱首。”此“白象朱首”应系训兽化妆表演。其后张衡《西京赋》描写长安皇家宫苑平乐馆广场的百戏则有:“白象行孕,垂鼻辚困。”吴焯先生将“白象行孕”与“悉达多神奇地孕育”、“白象投胎”相联系。虽据该赋本身前后文看,赋义应指百戏中白象变出小象的化妆幻术表演。但这一时期文学作品中较集中地出现白象,则需引起注意。我们知道,两汉异域贡物中并无白象。异域贡白象已晚至南北朝时期,北魏宣武帝(永平)二年(509)春正月“壬辰,噘哒、薄知国遣使来朝,贡白象一”。因而东汉赋文作者当无眼见的经历。故将赋文本身与“白象投胎”直接联系虽有“牵强”之嫌,但这一时期文学作品中自象的突兀出现,系佛教文化影响使然的可能则不能排除。

《西京杂记》极言赵飞燕妹妹昭仪合德所居宫殿及设施、物具的豪侈奢华:“……玉几、玉床、白象牙簟、绿熊席。”其中的“白象牙簟”仪指物品质料,并无特殊文化涵义。

东汉末牟子《理惑论》言及白象,述佛“假形于白净王夫人,昼寝,梦乘白象,身有六牙,欣然悦之。遂感而孕”。然此为佛传之重要内容:乘象入胎。而且该书虽系“既修经传诸子”、“玩五经为琴簧”的牟子所撰,但却完整反映了两汉之际佛教人华后汉魏之交中国佛教思想状况,是最早且最具代表性的中国人自已的佛教著述,故四部将之列为“释家类”。其语“白象人胎”实依佛典转写。《三国志》引已佚鱼豢《魏略》所语白象,则明确说明系佛典《浮屠经》所载:“浮屠”母“莫邪梦白象而孕”。

(三)佛典中的白象

白象一名在佛典中则数逾恒沙,几乎随处可见且具有非常复杂、极为丰富的文化内涵,在佛教文化中占有极为重要的地位和强烈的象征意义。敦煌佛爷庙湾白象画像砖为西晋时期,尽管佛教东被先于佛典汉译,但为免歧义,我们仪关注译于此前的佛典中关于白象的相关记载。如后汉建安时西域三藏竺大力、康孟详译《修行本起经》之《现变品第一》及《菩萨降身品第二》载,佛于前世“历三阿僧祗劫”,“功成事就”,“期运之至,当下作佛……”:

于是能仁菩萨,化乘白象,来就母

胎。

3世纪前半叶,译经大师吴月支优婆塞支谦译《佛说太子瑞应本起经》卷上亦载“化乘白象入胎”:

(菩萨)初下化乘白象,贯日之精。因母昼

寝,而示梦焉,从右胁入。

而西晋敦煌菩萨竺法护所译《普曜经》于菩萨降神前曾讨论菩萨降神“以何形往”,因白象“象形第一”、“威神巍巍形象姝好”,菩萨更是直接“化作白象……降神于胎趣于右胁”。

早期汉译佛典中白象已涉及佛传、本生、因缘等各个方面。就其所涉具体内容而言,大致可分为以下五类:一、乘白象入胎,二、佛陀化身(白象王本生),三、白象宝,四、高僧幻化神通,五、瑞应,六、大神通白象,七、乘骑。限于篇幅,此不赘摘。

我们知道,佛典虽是佛教的理论范本和依据,但早期佛典的传布一直是口授,直至公元前1世纪,才出现文字记载。即便如此,佛教在传法布道的过程中,其最主要的方式仍为口头宣讲,讲与听是传——受的最主要的途径。即所谓:“师徒相传,以口受相付不听载文。”《三国志·魏书·乌丸鲜卑东夷传》引鱼豢《魏略·西戎传》所载“昔汉哀帝元寿元年,博士弟子景卢受大月氏王使伊存口受浮屠经”,这正是这一传统和一般传布的真实写照。

我们可以看到,白象即使在早期(汉魏)汉译佛典中亦几乎随处可见且具有非常复杂、极为丰富的文化内涵,在佛教文化中占有极为重要的地位和具有强烈的象征意义。象因体大、力大然性情温和,“调顺”之象,“不踯不骤,亦不怒力……小儿见之,不生怖畏……妇女能捉,手得摩之”、“线系不越”,正合佛家所倡,故为佛家所重而极力推崇。如前所述白象之白,本为病态,但此为现代生物学知识。因其仅万分之一的概率,且并不常见。本物即以稀为贵,象之色白,更为巨型罕物,当然为人所爱。佛家为之蒙上种种神圣的光环理属必然。

从以上所列可以看到:西晋之前汉籍中除个别文学作品描写百戏表演偶然提及的白象外,牟子、鱼豢所语白象均源出佛典。而早期汉译佛典中自象与佛本生、佛传以及佛教中一些重要史实紧密相联,显然白象成为佛教弘法的重要媒介和象征。中国早期史籍中,则并不存具有本土文化特点、鲜明文化意义的白象。

三早期佛教造像中的白象

佛典载文,虽已晚到前1世纪,但随着阿育王建塔及相关雕刻的盛行,以艺术形式作为佛教弘法传布载体则在前3世纪才广泛流传。

公元前2世纪,巴尔胡特窣堵波围栏上圆形浮雕“白象托胎入梦”,画面简洁,主题突出。画面正中,摩耶夫人头枕右手,右胁侧寐;画面上方,一头稚态可掬头、戴宝冠的小象,凌空而降来就母胎(图版38),生动诠释了佛陀“化作白象”托胎人梦这样一个最重要的佛传史迹。桑奇大塔前1世纪增设的四座塔门,其浮雕虽以本生、佛传最为重要,但放眼望去,辅助性的白象雕饰随处可见,可谓佛国的白象乐园。如保存较好的北门,两立柱的柱头分别塑作四头背靠背的连体白象,上承三道横梁。第一道横梁内侧浮雕为表现佛陀前世的“六牙白象本生”。第二、三横梁所夹东柱内侧浮雕,为两头小白象向坐于莲花上的摩耶夫人灌水,象征佛诞。可见早在佛陀人像前,白象造像已成为佛陀最生动的象征和早期佛教艺术最重要的标志。

而我国上世纪中叶至本世纪初陆续发现的东汉至三国时期各类佛像,表明以艺术作为载体的佛教题材在东汉时期已不鲜见。如此,前面一(二)所述一些与象相联系、事涉佛教题材的汉地画像资料的出现就是顺理成章之事了。上世纪70年代初发现的内蒙和林格尔东汉壁画墓前室天井西南角上,绘一人骑象,其旁墨书:“口(仙)人骑白象。”(图14)明确强调仙人所骑之象为白象。俞伟超先生研究认为“仙人骑白象”“可以作‘能仁菩萨骑白象”的“降身故事”之解。它与前述山东滕县等画像石上六牙白象一起,成为汉代东土佛教艺术题材的重要象征。

敦煌佛爷庙湾西晋画像砖墓中白象“前肩与后胯处起翼”。象本无翼,此“翼”显系象征白象具有凌虚飞升之能。自与两汉所流行的殊方贡物——钩驯之象不可同日而语,亦非李尤、张衡笔下百戏中娱戏白象可以比拟,显应是佛陀自兜术天“垂降威灵化作白象”、“圣神降胎”从“空中飞来”的神异。

由此可见,白象文化内涵的特定性和敦煌佛爷庙湾西晋画像砖墓中白象图像文化渊源的唯一性,使我们不能不将之与佛教文化联系起来,即其只能源自佛典和佛教文化。如果一定要说“传统”,那么东汉画像石中山东滕县的六牙白象、内蒙和林格尔壁画墓中白象以及敦煌佛爷庙湾西晋画像砖中白象,其文化属性应为佛教文化系统自不待言,这些图像,则属佛教文化的传统题材。

四结语

象虽为我国自商以降常见的艺术题材,但不同时期、不同图像具有不同的文化内涵。而象与白象概念的厘定更是讨论问题的前提。如简单划类统贴“传统”标签,势必抹杀许多图像所蕴涵复杂的新的文化信息。据前所述,归纳如下:

1、考古和生态研究表明,在距今8000至3000年的全新世最温暖湿润期,亚洲象的分布可达北纬40度左右。因而商代流行器作象形或以象纹饰器,是其时以习见巨兽为饰的时尚反映。随着气候变化而致的野象南迁以及商周文化的迭替,以象为饰自西周中期以后基本退出艺术舞台。

2、西汉时期,随着疆域的稳定,象以殊方贡(异)物的性质、钢钩钩驯的形象特征成为两汉流行的艺术题材,虽常与汉文化传统的祥瑞共存,但并不为传统祥瑞模式所接纳;在两汉至晋东西文化频繁交流并相互产生重要影响的背景下,开始出现以象为载体的佛教艺术题材,两者虽就外来而言,可谓“传统”,但各自蕴涵的文化信息和文化性质却有本质的不同。

3、传统文化典籍中白象的阙如及其在佛典中广博的文化涵义和在佛教文化遗存中的重要地位,使之成为佛教文化的重要象征和特定标志。东汉晚期开始东被中华大地。

4、敦煌佛爷庙湾西晋画像砖墓中白象图像,是特定时代背景、特定文化内涵浸润的产物。白象本身文化内涵的特定性,在其时仅见于佛典的文化渊源的唯一性,使我们有理由在特定的文化背景下认识其性质。因而,敦煌佛爷庙湾西晋画像砖中白象源自佛教文化、承载着佛教文化信息是毋庸置疑的。