五四时期中国先进青年的“法漂”生活

宋庆伟

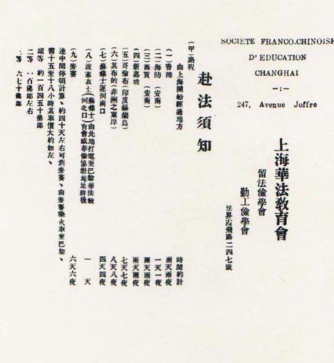

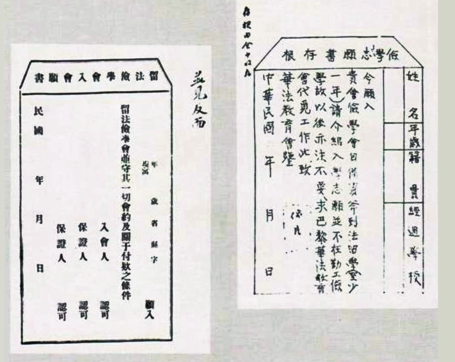

1919年3月到1920年12月,在新文化运动和五四运动的影响下,先后有21批共计1900余名中国先进青年漂洋过海来到法国,开启了他们工读结合的“法漂”生活。勤工俭学青年办理出国手续和乘船赴法的途径主要有四种。第一种,由北京华法教育会总部开具介绍信,向上海留法勤工俭学会和华法教育会上海分会推荐学生,以证明持介绍信的学生符合华法教育会的基本要求,请上海方面安排赴法。[1]这种途径以在华法教育会创办的留法预备学校[2]毕业的学生为主。也有部分青年没有在留法预备学校中学习过,但也获得了北京华法教育会出具的证明,如周恩来、刘伯坚等本身具有良好教育基础的先进青年。第二种,由地方政府派专人护送至上海或法国。一些开明的地方军政大员对赴法勤工俭学相当重视,有的出资赞助,有的派人护送。其中最为典型的是四川省,成都留法预备学校的毕业生均由四川省政府委派专员护送到法国。另外,福建、广东等省份也都派专员护送本省赴法勤工俭学青年到上海或厦门等地乘船赴法。这些学生的出国手续一般是在省内由省政府出面办理的。第三种,由华法教育会负责人以私人名义担保。如吴稚晖就给陈延年、陈乔年做过私人担保。吴稚晖在信中言明“昆仲为陈独秀先生之令嗣,志行为弟钦佩”,并请华法教育会上海分会负责人沈梁“大力设法为之招待,俾得早日成行”。陈氏两兄弟于1919年12月赴法,翌年2月3日抵巴黎,进入巴黎大学尉设学校学习。再如,李石曾也以私人名义向华法教育会上海分会推荐了何长工、高风等人。第四种,勤工俭学青年在法国领事馆办理出国手续,然后到上海或香港乘船赴法。聂荣臻等勤工俭学青年就是由重庆商会会长汪云松引荐,在重庆法国领事馆办理的出国手续,然后再到上海排队、买票,停留一周左右乘船去往法国。

值得注意的是,华法教育会强调“以法为师”,大力宣传法国文明在欧洲的中心地位,迎合了法国官方的口味。因此,北京、上海、广州、成都、重庆等地的法国领事馆为中国青年赴法提供了签证方便。据统计,“1919年5月到1920年12月这段时间里,经成都法国领事馆签发护照先后去法国勤工俭学的川籍青年共242人。”[3]第一届成都留法预备学校毕业生出发时,法国领事馆还专门设宴送行,并在赴法青年乘坐的开往上海的木船上悬挂法国国旗,避免国内军阀和土匪的骚扰。此外,法国政府海军部还责令法国轮船公司将500张船票减价出售给赴法勤工俭学青年,以减轻他们的经济负担。“法漂”青年的生存之道

做工是赴法勤工俭学青年维持基本生活的主要途径。赴法勤工俭学青年的工作是由华法教育会根据学生的就业意愿、资金状况、身体条件等安排的。经济条件相对宽裕的先安排其入校学习,之后再寻找工作,进行工读结合。而对于经济拮据的学生,则立刻安排他们入工厂做工,先养活自己,再入校学习。为尽快安排勤工俭学青年就业,李石曾等人与法国工商界人士广泛联系,向他们寻求入厂做工名额,结果较为乐观,前几批勤工俭学青年基本上都找到了工作。正如徐特立在给湖南学界的信中所言:“学校工厂随时可入。特立等到巴黎仅六日,即全数分配各工厂各学校。”这与蔡和森在1920年3月的一封家书中的描述基本一致,他在信中说“现在此间的勤工情形,大略还好”,“苦工、机械工皆有做”,“我想最好全家来法为妙”。根据新民学会总干事、华法教育会工作人员萧瑜(即萧子升)统计,截至1920年8月,赴法学生共计1500余人,找到工作的已达800余人。据此统计,除去山西、福建、广东、安徽等省的官费以及半官费生,需在法国做工以维持生活的学生大多已被安排入厂。

勤工俭学青年进入的工厂五花八门,各行各业都有。有造船厂、汽车制造厂、摩托车制造厂、电厂、机械厂、化工厂、印刷厂、橡胶厂、造纸厂、药厂、中法实业银行等大中型企业,也有画馆、照相馆、电影院、豆腐作坊等小型企业,他们所从事的工种主要分为三类。第一类是学徒工。这类工作在技能和法语上门槛低且各類工厂都需要,因而初到法国的勤工俭学青年从事此类工种的较多。如新民学会罗学瓒在勒克勒佐施耐德工厂当学徒时“每日十四佛郞(郎)二十生丁。学装修电机点灯等事技能可学得”,半年后“工作亦略纯熟,法语亦颇有进步,工资也增加到十五六佛郞(郎)一天了”。第二类是粗工。此类工作一般由身体好、力气大且经济拮据的勤工俭学青年从事。与学徒工相比粗工的技术要求低、劳动强度大,因而适合那些“不懂法文、没有工作技能、又急于做工”的“法漂”青年。就工作内容而言,粗工的工作既累又脏,如砍树、埋尸体、挑石头、扛木头、背铁块等。在木材厂做粗工的盛成回忆到:“搬木头,扛木头。不要手艺,倒要一副硬肩背。第一天,做了六点钟。回来倒在床上,饭也不想去吃,连大小便,都懒得起来去解。”[4]罗学瓒在一篇通讯中也认为制胶厂是勤工俭学生做工最苦的、最无意思的处所。第三类是技术工。如车工、机械工、制图工、钳工等。这类工作技术含量较高,门槛也比较高。只有那些在国内留法预备学校、高等工业学校或大型工厂中学得初步技能的学生才能胜任此类工作。还有一些勤工俭学青年经过一段时间的学徒工历练,逐步转为技术工。此外,粗工也有通过努力学习转为技术工的。赵世炎在一封信中就提到,他和初入工厂的勤工俭学青年都从事杂工工作,几个月后“我们同伴几个人现已有在机器上做工,我不久也可以去(操)作机器”。

“法漂”青年的求学之路

除了极少数先工作后入学外,大多数勤工俭学青年都是先入学后做工的。蒙达尔纪公学是中国勤工俭学青年最早进入的,也是入校人数最多的一所法国中学。1919年5月首批到达法国的勤工俭学青年共计91人,其中就有51人被安排在该校学习。学校还有针对性地为中国学生开设专班以补习法文。一些法语底子好的学生,也可以插班听其他课程。该校所需费用,包括学费、伙食费、洗理费、住宿费等,一月仅要130法郎。1920年2月进入该校学习的蔡和森在一封家书中指出:“我们的学膳费极其便宜,三个月的预备,每人只费四百法郎。现在一个袁大头,在巴黎中法实业银行可兑得二十个法郎,故我们在学校每人每月只费得六块多钱(洗衣等费都在内)。”除蒙达尔纪公学外,先后有十几所法国中学陆续接纳了中国学生。此外,除进入中学学习外,也有考入法国中等专业学校或职业学校的。如一位就读于法国工科职业技术学校的勤工俭学青年曾回忆:“学校开设课程以几何、绘图、物理、机械为主,每日四小时上课,四小时实习。学生毕業后,主要充任技术工人,较之中国的职业学校,学生的实际操作能力很强。”[5]此外,还有极少数勤工俭学青年进入法国高等院校学习。如五四运动期间,因参加爱国运动被校方“开除”的震旦大学学生,先后有数十人选择留法继续其大学教育。他们就读的学校有巴黎大学、巴黎水陆工程学校、巴黎土木工程专门学校、巴黎机电专门学校、伯里医学专门学校、格勒诺布尔大学等。其中比较著名的还有吴稚辉、蔡元培等人经与法方多次交涉后,在法国里昂创办的中法大学。赴法勤工俭学青年中有不少通过该校的法文考试后,即被录取为该校学生。据统计,该校第一批新生中就有15位勤工俭学青年。[6]

三个月预备期后,大多数勤工俭学青年由于经济原因只能进行工余学习,白天在工厂辛苦工作8小时或是更长时间,回到寝室拿起书本进行自学。罗学瓒就是工余学习的典型代表,他下午四点半收工,“到五点钟就可开始读书,若是九点睡,可以读四小时,假如十点睡,更可以多读一小时”,“大约此地同伴读书时间,多者四小时,小者二三小时”。在钢铁公司做粗工的王若飞也在日记中描述:“统计每日做工八点钟,读书五点钟,睡眠七点钟。”在学习内容上,除学习必要法语知识外,他们多侧重于社会政治理论的学习和研究。根据湖南贺培真日记记载,他的工余时间除了学习有关法文和科学知识之外,还要阅读不少有关社会政治和苏俄革命的书籍,如《布尔什维克的俄国》《共产主义者通讯》等。除阅读外,他们中的先进分子还克服语言障碍,翻译了大量的马克思主义著作。蔡和森就是“猛看猛译”马列著作的典型代表。他经过四个月的苦学,翻译了《法兰西内战》《共产党宣言》《社会主义从空想到科学的发展》《共产主义运动中的“左派”幼稚病》《国家与革命》等马列著作,后来又译出《资本论》的部分章节。此外,蔡和森还积极与国内挚友毛泽东进行思想交流。1920年9月,蔡和森致信毛泽东批判萧瑜所倡导的无政府主义并提出“无产阶级专政乃是一个唯一无二的方法。试问政权不在手,怎样去改造社会”。毛泽东回信“:你这一封信见地极当,我没有一个字不赞成”,并向蔡和森介绍了国内党组织的组建情况。除此之外,以蔡和森为代表的中国勤工俭学青年还努力购买收集法国出版的马克思主义著作邮寄到国内。国内知识青年也将国内出版的先进书籍邮寄到欧洲,供勤工俭学青年阅读。毛泽东在长沙开办文化书社时,就曾一次性寄给蔡和森等湘籍青年大量的书籍。除此之外,为了学习、研究和宣传马克思列宁主义,勤工俭学青年还在1922年8月1日编辑出版了《少年》杂志,后正式改为《赤光》。由此,旅法勤工俭学青年工余学习的方法和“为中华之崛起而读书”的青年精神可见一斑。“法漂”青年的吃住难题

在生活方面,法国餐桌上的圆形面包、葡萄酒和冷水,对习惯吃米饭、喝热汤的勤工俭学青年来说是难以接受的。法国的冬天异常寒冷,加之很多学校没有暖气设备,为避免受冻“大家把中国家乡带来的棉袍、棉短袄都拿出来御寒,花料绸缎,一时纷陈,惹起法国学生们大为奇怪,聚而观之”,后来校方规定“在寝室里穿上中装,在教室里裹起一件大外套”[7],这样既可保暖,又不会引来法国学生的大批围观。

走出学校,走进工厂的勤工俭学青年为了生存和学习不得不节衣缩食。在住宿方面,他们不得不多次比较、再三衡量后才住进价格相对低廉的房屋。如湖南学生贺培真在菲尔米尼所租的一间小房子,一月租金为40法郎,两人合租,可以做饭。为了租到这家廉价的房子,他连续跑了4天,比当时进厂还要难。相比在外租房的,那些住工厂宿舍的勤工俭学青年要省事省钱得多。王若飞等22名勤工俭学青年在一家大型炼钢厂做工,最初“工厂指定的宿舍和食堂,都是同黑人、阿尔及利亚人、西班牙人在一块寄宿的建筑,彷如营棚,每间可容纳一两百人……污秽恶浊,实在不能住”。后经同学交涉,厂方将一间可容纳百余人的大房改为七个小间,“五间作寝室,一间堆行李,一间作公共读书的地方。自来水、电灯、床铺、桌椅设备等很完全,比起学校的寝室,相差不多了”。住宿条件较好的是施耐德工厂,一位在该厂工作的勤工俭学青年回忆:“我们所住的房子是工厂的,二十一人住的一间大房,所有被盖、桌椅都是工厂设备的。”另外,“房子每日由工厂派一葡萄牙人为我们洒扫一次,冬天煤炭也由他预备,白单、被褥每月由另一葡人为我们换洗一次。”[8]

饮食方面,做工的勤工俭学青年一般都自办伙食。聂荣臻回忆:“法国的蔬菜,同中国差不多,夏天也吃茄子、辣椒这些东西……主食方面,能买到大米,卖面包的杂货店也很多。”在勒克勒佐工厂的21名勤工俭学青年每天轮流由3人在厨房值班做饭。这样不仅吃得好,而且每天的伙食费也降低了一半。散住在厂外的勤工俭学青年,为节省费用,一般都会共同租住,轮流做饭。最为辛苦的是既不在工厂住宿也不在工厂吃饭的勤工俭学青年。每天的午饭都是在前一天晚上做好,带到工厂。中午下工后,“就拿着带来的东西,跑到工厂门外塞纳河畔,坐在大石头块上冷吃,有时口渴,就到自来水管旁去喝一点水”。冬天的时候,吃着冷饭,“那刮面的冷风,砭骨的寒气,凄惨朦胧的天气,更令我全身发抖,精神不乐。”[9]尽管如此,他们仍每天坚持学习。

“法漂”期间,勤工俭学青年在入学、觅工、住宿、饮食等方面遇到了很多困难,但他们克服语言、气候、饮食和经济拮据等障碍,走出传统文化的圈子,走进风格迥异的西方现代化社会。他们仔细观察着欧洲文明的方方面面,感慨中透露着失望和不满,在研究和比较中选择了马克思主义,并成立了中共旅欧支部,最终汇流于国内的革命洪流。一百年后的今天,勤工俭学青年们留给我们的不仅是工读结合的学习方法,更重要的是在艰难中探索真理的青年精神。

注释及参考文献:

[1]北京华法教育会民国十四至廿一年总账[Z].北京市档案馆藏,J026-001-00114.

[2]京师第四中学、留法俭学会预备学校关于招收新生的函及京师学务局的复函[Z].北京市档案馆藏,J004-002-00050.

[3]陈稻心.四川留法勤工俭学青年的护照(存根)和照片[J].志林大观,1993 (1).

[4]盛成.海外工读十年纪实[M].长沙:湖南人民出版社,1984:20.

[5][8]张侯允.留法勤工俭学运动资料集(第二册)[M].上海:上海人民出版社,1980:188-194,69.

[6]私立中法大学留法学生名册及学位记载[Z].北京市档案馆藏, J026-001-00338.

[7]李璜.学钝室回忆录[M].台北:传记文学出版社, 1978:63-64.

[9]清华大学中共党史教研室.赴法勤工俭学运动史料第二册(上)[M].北京:北京出版社,1980:311-312.

作者单位:中共中央党校党史部