价值共创:公共服务合作生产的新趋势

摘? 要: 合作生产是一种重要的公共服务生产模式,在提高公共部门回应性和推动公共服务创新方面发挥了重要作用。面对解决“棘手问题”的挑战,复杂的外部治理环境催生了对公共行政价值问题的反思,合作生产不仅要关注行政效率的提升,也要重视以公民为中心的多元价值创造。在此情境下,公共服务合作生产向价值共创转变。本文梳理了不同时期的公共行政理论对合作生产的影响,对合作生产概念的演变与发展进行了探讨,阐释了从合作生产发展为价值共创的内在逻辑。在此基础上,本文分析了理解价值共创的三种理论路径,并结合我国公共服务发展的现实背景,讨论了公共服务价值共创的启示。

关键词: 公共服务;合作生产;价值共创

一、引? ?言

公共服务是为了满足公众的需求和实现更加广泛的公共利益,由政府或公共部门向社会提供的全部物质产品以及精神产品,表现为政府或公共部门与公众之间的权利、义务和责任关系[1][2]。政府或公共部门以直接或者间接的方式生产公共服务,满足不同公众获取服务的需求,合作生产是其中一种重要的服务生产模式。

合作生产最早源于私人部门,在经济全球化背景下,越来越多的企业意识到顾客参与以及同其他厂商进行合作的重要性,并将合作生产作为应对迅速变化的市场环境、实现服务改进的重要手段[3]。20世纪80-90年代,市场化改革运动兴起,西方国家的公共部门开始大量借鉴私人部门管理的成功经验,合作生产模式因而被引入公共部门[4]。这一时期,合作生产是市场主导的,公共部门遵循顾客至上理念,将服务对象视为顾客,顾客不仅能够通过市场机制实现对公共服务的选择,还可以经由意见反馈、发明创造和资源贡献等不同的方式参与公共服务生产的各个环节[5],通过合作生产,公共部门的回应性以及公共服务的经济、效率和效益得到了提高,公共服务的成本也得到了有效控制[6]。21世纪以来,公共部门面临的公共服务需求呈现出复杂化、碎片化和个性化特点,市场主导的合作生产模式开始在后新公共管理时期面临种种挑战,例如:市场主导下的合作生产更多地将外部主体参与视为改善公共服务效率的手段,存在工具理性倾向,没能改变外部主体与公共部门的不对等地位,延续了传统的线性公共服务生产模式,不利于形成良好的协作关系[7];竞争和外包等市场机制对公共服务的影响存在两面性,在提高公共服务质量、缩减公共服务成本的同时,这些市场机制也为寻租和腐败现象的滋生提供了空间,阻碍了合作生产的可持续开展[8]。为了平衡公共服务生产过程中的工具理性与价值理性,在改善公共服务效率的同时促进多元价值的创造,公共服务合作生产模式需要实现内在逻辑的转变,不仅要关注经济、效率和效益,还要关注公共服务合作生产过程中的其他价值要素,在这一背景下,价值共创概念被提出。价值共创是合作生产在后新公共管理时期的演变和发展,强调在复杂外部情境下进行整体性治理和公共价值创造,对公共服务生产提出了新要求[10][11]。

本文从公共服务合作生产到价值共创的转变展开,对合作生产概念的演变与发展进行了探讨,分析了不同时期的公共行政理论对合作生产的影响,比较阐释了合作生产发展为价值共创的内在逻辑,认为相较于合作生产,价值共创强调构建具有整体性和开放性的公共服务系统。在此基础上,本文分别从新公共治理理论、服务管理理论以及公共价值理论对价值共创概念的发展和演变进行了分析。在公共服务价值共创的新趋势下,本文针对我国公共服务发展及其市场化改革提出了相应的对策建议。

二、公共服务合作生产的演变与发展

在不同的公共行政时期,公共服务合作生产的类型和关注点不同。在传统公共行政时期,合作生产关注的是如何让服务对象最大程度参与服务交付,提高行政效率;在新公共管理运动时期,合作生产体现的是市场主导理念,关注如何通过市场机制提高公共部门的回应性,改善公共服务生产的经济、效率和效益;在后新公共管理时期,合作生产关注公共服务能够带来的外部效益,强调在公共领域内进行价值共创[12]。

1.传统公共行政时期:政府主导下的合作生产

传统公共行政时期,公共服务生产主要受公共物品理论影响[13]。萨缪尔森等公共经济学家关注到,私人部门在供给具有非竞争性和非排他性的公共物品时存在局限,需要由政府部门运用公共权力和调配公共资源进行调节[14]。公共物品理论强调政府的作用,认为政府应当承担公共服务生产的主要职责,确定公共服务的规范和边界。这一时期,政府组织深受官僚制影响,政府的运作体现出结构主义、整体性、自上而下和强调权威等特征[14]。在官僚制下,政府主導了公共服务生产的全部环节,包括提供何种公共服务、如何筹集服务所需的资金、如何生产服务到如何进行服务的具体交付。

有关传统公共行政时期公共服务是否存在合作生产这一问题,学界存在两种不同观点。一种观点认为,这一时期不存在合作生产,因为围绕官僚制的公共服务生产模式的价值内核是“反人本主义”的,更加强调“数目字管理”和效率至上,目的与手段分离,公众被视为公共服务的被动接受者,公众更像官僚制的神经末梢而非具备个性的独立主体[15]。另一种观点认为,这一时期存在合作生产,尽管公众无法对公共服务的决策和安排产生影响,公众仍被要求最大程度参与服务的交付,这种参与是一种有局限的、不充分的参与[16],象征着公共服务合作生产的开端。在这种情境下,公共服务的价值是一种有限的交换价值。

2.新公共管理运动时期:市场主导下的合作生产

新公共管理运动时期,合作生产的概念被正式提出。奥斯特罗姆等学者认为,合作生产是服务对象在公共服务的设计、管理、交付和评估的各个环节中的自愿或非自愿参与,以及为公共服务做出资源贡献的现象[17]。上述定义构成了合作生产的一般性内涵,此后,随着公共行政实践的发展,合作生产的概念外延得到了拓展。

这一时期,政府主导的公共服务生产模式的弊端逐渐凸显,市场主体参与成了合作生产的主要特点。公共选择学派学者认为,官僚机构存在过度膨胀以及行政僵化的风险,需要引入市场机制重塑政府,这种重塑体现在三个方面:(1)政府应当将公共服务生产的具体职责移交给私人部门,仅负责服务的管理和决策,以此降低行政成本,提高行政效率;(2)政府应当将服务对象视为顾客,遵从顾客至上理念,通过改善顾客的使用价值,更好地实现政府服务社会的价值目标[18];(3)政府应当设置公共选择的集体决策程序,通过市场规则约束政治过程的有效性,提供更加符合顾客需求的公共服务[19]。在此情境下,公众不再仅仅是公共服务的被动接受者,而是可以通过“退出”和集体决策程序拒绝某项公共服务的理性经济人,市场主体被允许参与公共服务生产,相应的管理方法和模式也被采用,公共部门的回应性显著提高。随着市场主体在公共服务生产过程中扮演重要角色,新公共管理运动时期的合作生产主要关注以经济、效率和效益为中心的“3E”价值。

公私部门合作伙伴关系(Public-Private-Partnership)是这时期典型的合作生产模式,经过西方国家的长期探索,PPP形成了合作经营、特许权合同以及私人融资计划三种类型[20]。在公共服务市场化改革较为成熟的欧洲国家中,法国主要使用合作经营与特许权合同进行公共服务的合作生产,政府或者公共部门以项目形式邀请私人部门合作,吸纳私人部门资金,从而完成基础设施建设等任务,私人部门被允许通过向政府收取费用或是在特许期内进行经营的形式来抵偿融资的成本[21]。英国主要使用私人融资模式改善公共服务的生产方式,在国家医疗服务中,英国政府选取了一批私人部门,要求它们参与公立医院除核心医疗服务供给外的全部工作,例如,对医院的设计、建设以及设施的维护与更新等,目的是通过利用私人部门的管理模式和运营资金,保护公立医院免于破产[22]。上述合作生产模式体现了市场主体在公共服务生产过程中的重要作用,市场主体的参与不仅减轻了政府的财政压力,同时也通过帮助引入私人部门的管理经验与管理模式,降低了大型公共服务项目的运营风险。

也有研究关注到了公共部门与私人部门合作生产的风险。不少学者认为,市场主导下的合作生产模式可能导致公共服务的价值目标置换,引入市场机制进行公共服务合作生产,将公众视为政府的顾客,实际上是将政府与公众之间复杂的权利、义务与责任关系简化为市场中的买卖关系,这意味着在合作生产过程中,不能带来直接效益的、不易测量的多元价值可能会被忽视,而回应这些价值恰恰是公共部门的使命所在[23][24]。市场主导下的合作生产模式可能会割裂不同政府部门之间的有机联系、弱化政府的行政管理职能。例如,诺曼对新西兰政府部门改革的研究就表明,为实现与市场主体的有效合作,新西兰的不同政府部门围绕各自的职能制定服务清单,以经济成本为依据向私人部门进行采购,由于不同部门之间缺乏协同,市场化改革最终导致了公共服务的碎片化,这使得管理者很难在统一的管理体系中进行绩效的问责与改进,阻碍了公共服务的长远发展[25]。上述现象要求对市场主导下的合作生产模式进行反思和重构,以适应日益变化的公共服务外部情境。

3.后新公共管理时期:在公共领域进行价值共创

公共物品理论和公共选择理论对政府行政与治理模式的构想,体现出不同时期国家、市场与社会关系的动态变化。随着实践发展,传统公共行政时期以及新公共管理时期的理论逐渐难以回应公共行政领域面临的新问题,在公共行政范式的批判与再造运动中,“后新公共管理”概念随之产生,它被用于描述当今世界面临的复杂治理情境。这种治理情境意味着过去各个国家和地区的政府需要解决的是具备清晰方案的“驯良问题”(Tame Problem),现在的政府则面临着一连串复杂的交叉的问题,这些问题被称为“棘手问题”(Wicked Problem)或“适应性问题”(Adaptive Problem),这就要求政府具备学习创新与适应动态环境的能力,同时加强在全球层面、洲际层面、地区层面以及公共领域的合作,实现对上述问题的高质量回应[26]。面对“棘手问题”,国家、市场以及社会之间的协力关系、不同部门之间的协作显得尤为重要。公共服务生产应在公共领域内进行价值共创[27]。

价值共创最早是指私人部门的服务对象参与所能带来的良好价值结果,这些结果包括:(1)服务对象参与带来的满意度和忠诚度提升;(2)服务对象通过对服务或产品的使用和体验获得的幸福感;(3)服务对象向私人部门提交意见反馈,从而实现的服务改进与创新;(4)通过服务对象参与营造的良好服务系统生态等[28]。在公共部门,服务对象的参与同样重要。奥斯本等学者认为,随着公共服务需求的日趋复杂化、碎片化和个性化,不论刑事、司法等强制性的公共服务,还是卫生、教育等非强制性的公共服务,公共部门都需要服务对象提供观点和信息,需要服务对象的协助与配合,两者之间的相互依赖关系正在不断被加强[29]。在此情境下,托尔维宁进一步指出,传统服务管理视角下的“服务对象”一词已经不再适用于描述公共服务过程中的公众。他认为,公众不再是公共服务的被动接受者,而是既在公共服务过程中创造公共价值的公众,同时也在公共服务过程中获得私人价值的顾客,具有积极的主体地位,这种转变要求公共部门必须考虑如何与公众进行更加有效的互动[30]。在后新公共管理时期,这种互动指向了公共服务价值共创,相较于合作生产,价值共创强调构建具有整体性和开放性的公共服务系统,打破政府或公共部门对于公共服务生产过程的主导,将公众置于核心位置,以公民为中心创造多元价值[31]。

服務系统的整体性关注公共部门创造的公共服务价值是否完整这一问题。奥斯本等学者认为,在过去,合作生产更多地被用于解决公共服务的技术问题,是一种以生产者为中心、服务对象进行参与的观点,强调在现有的公共服务过程内创造价值,实现行政效率或经济效率的最大化[32]。在合作生产的视角下,公共服务的价值是个体在公共服务过程中被满足的服务需求,这种需求通过私人价值的形式呈现,具体表现为个体获得的交换价值或使用价值。与合作生产不同,公共服务价值共创关注的价值内容囊括了公共服务所能带来的广泛外部效益,这些广泛的外部效益会影响众多的主体,不仅涉及某个公共领域的服务提供者与服务对象之间的关系,也涉及公共服务与整体社会的关系,并影响来自其他公共服务领域的公共部门、私人部门以及服务对象。价值共创强调公共服务生产需要回应外部的、非时效性的以及长远的价值,这种价值通过“公共价值”的形式呈现,而不仅是传统公共行政时期的效率或者新公共管理运动时期的“3E”价值。

服务系统的开放性强调公共服务系统的各个主体不是孤立的,相互之间存在有机联系,地位是平等的。奥斯本认为,政府或市场不能单独生产公共服务,也不能简单地通过公私合作进行合作生产,公共服务应当由公共服务系统提供,公共服务系统内嵌于公共领域,公共领域是公共服务的实际生产者[33]。公共领域生产公共服务的能力,表现为多元主体在公共领域内的凝聚力,这决定了公共领域能够在多大程度上为共同的公共服务价值目标整合资源,以及公共领域是否具备回应未来社会需求的能力。在合作生产视角下,政府或市场在公共服务生产过程中处于主导地位,其他主体在公共服务生产过程中的参与是外部的、被动的,仅仅是整合资源的一种手段,这种关系不利于形成良好的协作关系,其本质是管理主义。在价值共创的视角下,多元主体参与不仅是整合资源的手段,同时也是社会价值建构的重要组成部分。只有在不同的主体之间形成开放性的公共服务系统,使这一服务系统具有无主导、跨部门和跨边界的特征,才能够超越由政府和市场单独或合作进行公共服务生产的模式。这一系统中,不同主体通过对话、协商和交流,维持良好而融洽的关系,在建立信任关系的前提下,政府能够充分了解多元主体的观点和信息,与多元主体一同以整体社会的偏好形塑公共服务的价值取向,共同进行公共服务的生产[34]。

上述转变的发生既反映出公共服务理论自身的发展,同时也受到公共服务外部情境变化的驱动。从国家、市场与社会三者关系的角度来看,从合作生产到价值共创的转变体现的是“第三路径”的兴起。贝宁顿等将国家和市场视为创造公共价值的“第一路径”和“第二路径”,与之相对的社会是“第三路径”,贝宁顿强调只有充分发挥“第三路径”的作用,促使多元主体为共同的价值目标努力,公共价值才能被更好地创造。无法发挥“第三路径”的作用会对国家和社会治理带来灾难性的影响,因为在当代社会,政府已经不能忽视公众等外部治理主体的作用[35]。他认为学界需要树立对当代公众的两种新认识:一种认识是“复杂人假设”或“经验人假设”,认为个体的特性和需求会随着情境改变不断变化。在公共服务领域,这种假设意味着个体对公共服务的需求并不是稳定的,公众既要求公共部门改善其服务的数量和质量,同时也要求获取更加个性化和定制化的服务,这对传统的线性的公共服务生产模式提出了挑战;另一种认识被称为“公共人假设”,认为除利己动机以外,公众还存在复杂的利他动机,这种利他动机超越了理性经济人假设的分析框架,使得政府和公共部门在应对现实中的治理问题时,不仅可以采取合同关系等市场交易手段,还应该通过妥善的教育和引导,在公众之间培育公共性与公共精神,对抗当代社会私人领域逐渐分裂公共领域的“原子化”趋势,重塑公共领域的整体性,为公共领域整合资源,推动公共价值的创造。表1从理论基础、价值取向、公众特性假设、实践模式和价值仲裁者等方面对前述内容进行了梳理,呈现了公共服务合作生产从传统公共行政时期、新公共管理运动时期到后新公共管理时期的演变。

表1 公共服务合作生产的演变与发展

三、公共服务价值共创:三种理论路径

不少学者关注从公共服务合作生产转变为价值共创的趋势,并开展了积极探索。有研究认为,公共服务价值共创是对公共服务合作生产的一种局部调整[36];或认为公共服务合作生产包括了服务发起(Initiate)阶段的合作生產、服务设计(Design)阶段的合作生产以及服务实施(Implement)阶段的合作生产三种不同的类型,将价值共创视为在服务发起阶段的合作生产[37]。奥斯本批判道,这些研究曲解了合作生产与价值共创的关系,价值共创不是合作生产的某一种形式,两者存在本质区别,核心表现为合作生产和价值共创对公众的认识不同。在合作生产视角下,公众是服务对象,参与被视为是公共服务整合资源的手段;在价值共创视角下,公众具有积极主体地位,不仅可以在公共服务过程中表达自身的价值偏好,同时可以在动态交互过程中进行学习,重新塑造自身的价值偏好[38]。为了形成对公共服务价值共创的准确理解,本文从不同的理论路径出发对价值共创的内涵进行了探讨。在价值共创概念的形成、深化和发展的过程中,新公共治理理论、服务管理理论和公共价值理论均产生了重要的影响,它们是理解价值共创的三种理论路径。

1.围绕新公共治理的治理设计

新公共治理是21世纪初期形成的一种管理理论和模式,体现出后新公共管理时期以多元主义和多组织为特征的公共服务过程[39]。相较传统公共行政和新公共管理,新公共治理理论强调网络与制度结构,注重对多元主体关系和互动过程的管理,它将网络作为资源分配的核心机制,以期实现组织、网络与外部环境的交互作用。在新公共治理的理论视阈下,公共服务研究者对合作生产进行了反思,并重新审视多元主体参与的角色与形式。一方面,研究者尝试打破传统公共行政以及新公共管理范式将公共服务价值局限为交换价值或使用价值的做法,管理公共服务带来的多元价值和外部社会效益;另一方面,他们也试图修复新公共管理运动造成的公共服务碎片化,重塑公共服务的过程[40]。

新公共治理的治理设计体现着“去中心化”的治理逻辑,倡导无主导的、跨部门与跨边界的合作网络,这对以往自上而下的行政管理逻辑形成了挑战。新公共治理理论认为,应当让社会中分散的和竞争的价值在公共服务系统的网络中通过多元、合作、协商、伙伴关系、确立和认同共同的目标等方式进行平等的协商,以维持契约关系,促进多元主体共同参与公共服务的决策、安排与生产。价值共创遵循新公共治理的基本理念,承认多元主体参与的重要性和必要性,认为多元主体不仅能够通过合作生产为公共服务进行资源整合,同时可以在“去中心化”的协作网络中,以平等的身份参与社会价值建构,促进公共领域的形成和发展,实现新公共治理的“善治”目标。

2.遵循服务管理的公共服务逻辑

不论在私人部门抑或公共部门,对服务过程的理解都是服务管理研究的核心问题,不同学者尝试建立不同的逻辑框架来对服务生产的过程进行描述,这些逻辑框架包括:早期的产品主导逻辑(Goods Dominant Logic)和服务主导逻辑(Service Dominant Logic),以及近年来由奥斯本等学者提出的公共服务逻辑(Public Service Logic)[41]。在服务管理的研究路径下,从合作生产到价值共创的发展和转变体现了公共服务内在逻辑的发展。

产品主导逻辑发源于私人部门,在产品主导逻辑下,服务生产与价值创造被认为是企业的使命,价值源于对产品的社会分配,是一种基于交换的价值。在产品主导逻辑下,生产者与消费者之间是一种线性关系,强调以生产者为主导,注重结构性与程序性的服务过程。服务主导逻辑在公共部门被称为公共服务主导逻辑(Public Service Dominant Logic),服务主导逻辑下的价值不是单一的交换价值,还包括了使用价值等不同的维度。不同主体形成的网络通过共享知识和技能等操作性资源,使得公共服务的回应性与可持续性得到了显著提高,公共服务系统的良好生态也得以形成。在服务主导逻辑下,价值共创概念已经被研究者们普遍提到,主要用以描述对使用价值的创造和完善[42]。

在传统视角下,公共服务合作生产遵循产品主导逻辑或服务主导逻辑,追求合作生产中的成本降低和管理效率提升,关注交换价值和使用价值,这忽视了作为公共服务本质规定性的公共价值,环境适应性、系统开放性以及共同利益等要素价值无法得到承载和体现。在服务主导逻辑的基础上,奥斯本等学者提出了公共服务逻辑,公共服务逻辑强调从关注绩效到创造价值的转变,以及从用户参与的合作生产到更广泛的公共服务系统价值共创的转变[43][44]。在公共服务逻辑下,合作生产的本质是一种社会价值建构,公共服务需要从“用户合作生产”发展为“网络合作生产”。在公共服务逻辑下,多元主体具有平等的地位,强调构建合作网络,通过积极的跨边界合作共同应对动态复杂的“棘手问题”。

3.关注公共价值的创造

公共价值创造是公共服务的目标。在公共服务语境下,公共价值是社会有效供给与有效需求的平衡,政府和公众既是供给方,同时也是需求方,两者需要进行有效的协作,以此实现供给与需求的平衡[45]。这意味着,一方面,政府需要定期了解公众的诉求和公共价值偏好,并通过政府信息公开等方式使公众了解政府的实际供给能力;另一方面,具有公共精神、公共责任的公众应当寻求积极主动的参与,通过表达自身偏好促进有效的沟通,并就公共事务和公共活动提供必要的能力支持。在上述过程中,政府与公众将就“创造什么样的价值”以及“如何创造这些价值”达成共识,建构公共价值,制定公共服务的“价值清单”,使得政府有可能始终在可行条件下为公众提供最“好”的服务选择[46]。

公共领域在很大程度上是一个竞争性的领域,私人价值与公共价值同时存在于公共领域,不同价值之间存在此消彼长的关系,需要通过持续的对话沟通来达成共识,形成公共价值,这种公共价值是价值偏好的政治协调表达,用于确保公共领域成员的正当权益不受侵犯。然而,任何公共价值的形成都不是一蹴而就的,需要被持续不断地更新,哈贝马斯认为,“公共价值必然颇具争议,就像文化或艺术一样,需要在持续的建构过程中得以完善”[47]。如果在实践中缺乏公共价值冲突管理的手段,将会使价值共创的适用性遭受质疑。

一些学者尝试构建理论框架推动公共服务的价值共创。摩尔设计了在整体社会中评估“公共性”程度的框架,他从“有价值的结果”以及“价值的仲裁者”两个维度对价值共创的情境进行了分析,他认为在价值共创中,最有价值的结果是“一个美好的社会”,最合适的价值仲裁者是“代表了整体社会的公共领域”。在摩尔看来,恶劣的价值共创情境是“私人”和“封闭”的,良好的价值共创情境则是“公共”和“公开”的,这为价值共创过程中的公共价值识别和测量奠定了哲学基础[48]。他还从功利主义与伦理主义两个方面对如何使用公共资源和公共权力进行了探讨,认为政府在价值共创中需要履行的职责包括:创造良好的社会关系、阻止违反公共利益的行为、激励服务对象的参与、协调利益争端与价值冲突、募集必要的公共资源等。罗森布鲁姆等提出了公共价值计分卡模型,认为公共部门在推动绩效管理时需要考虑非任务性的公共价值,即便在无法确定不同价值优先次序的情况下,公共部门也应该通过公共价值计分卡实现对价值内容的监测[49]。

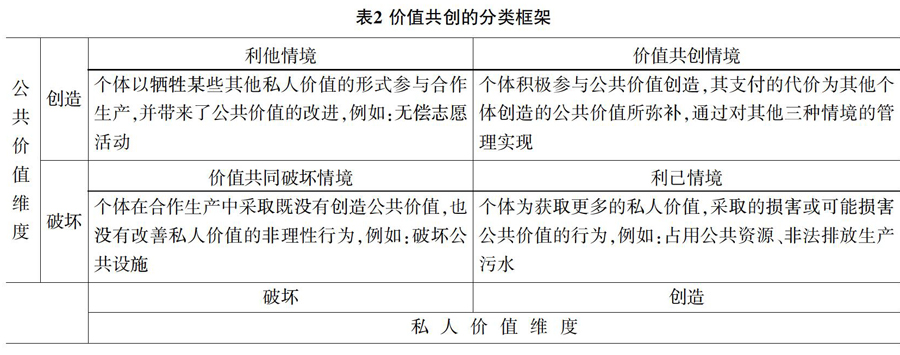

从价值共创中私人价值与公共价值的关系看,公共服务中的私人价值代表公众个体重视什么,以公共服务过程中的交换价值和使用价值作为表现;公共价值代表什么为公共领域增加了价值,指的是公共服务产生的外部的、非时效性的和长远的价值,包括公众在公共领域中的归属感和幸福感以及公共领域的凝聚力等。只有当私人价值与公共价值都得到创造时,关注私人价值的私人领域才能够与关注公共价值的公共领域达到平衡[50]。根据私人价值与公共价值被创造或破坏的不同情形,本文给出了一个分析框架,见表2。其中:(1)价值共同破坏情境是指个体在公共服务过程中采取了既没有创造公共价值,也没有改善私人价值的非理性行为,例如:蓄意破坏公共服务的基础设施,此时为保障其他社会成员的合理价值诉求,确保其他遵守规则的价值共创参与者的公平感,政府需要对价值共同破坏情境采取强硬的、以惩罚和控制为主的管理策略[51]。(2)利己情境与价值共同破坏情境都意味着公共价值的破坏,区别在于利己情境下的个体行为和动机仍然遵循理性经济人假设,是能够被预估和引导的,为减轻利己行为对公共价值的破坏,政府应加强监督,进行积极引导与管理,必要时给予支持,使得个体在获得补偿之余也积极参与价值共创,此时,政府扮演了公共领域的长远规划者与战略决策者角色,维护那些未能在当前决策中发声的或下一代公众的基本权益。(3)利他情境认为个体会基于亲社会动机采取行动,由于此时个体具备较高的道德伦理追求,物质激励仅能作为推动公共价值创造的保障因素,为了鼓励利他情境下的社会成员更加长久地参与公共价值创造,政府需要综合使用物质激励与非物质激励、因人而异地进行管理,并通过在公共领域中进行价值建构的方式,塑造高素质和具有高度公共精神的“公众”,这种“公众”会通过积极的社会互动与主动参与在公共领域内促进价值的创造。(4)在价值共创情境下,公共服务系统具有整体性和开放性,公共领域中的不同主体将致力于沟通、交流以及协作,通过相互创造的公共价值以补偿在公共价值创造过程中的私人价值损失,推动公共领域建设,实现“善治”。

表2 价值共创的分类框架

四、结论与讨论

本文梳理了从公共服务合作生产到价值共创的转变趋势,并结合新公共治理理论、服务管理理论以及公共价值理论阐释了价值共创的内涵。从合作生产向价值共创的演变和发展意味着公共部门不再仅仅重视合作生产的效率,价值共创通过整体性与开放性两个维度描述了在多元主体间共同采取行动和创造公共价值的公共服务过程。上述转变对我国公共服务发展提供了重要启示。

我国正处于公共服务快速发展与转型的关键时期。党的十九大报告提到,“要完善公共服务体系,保障群众基本生活,不断满足人民日益增长的美好生活需要……建设人民满意的服务型政府。”建设服务型政府要求正确处理政府与市场的关系,不断转变政府职能,通过创新治理方式,确保基本公共服务覆盖全民、兜住底线、均等享有,使人民获得感、幸福感、安全感持续提升,从而营造公共服务价值共创的新格局。本文认为,在公共服务合作生产向价值共创转变的背景下,要实现上述目标,我国的公共服务发展应以公共价值为根本导向,在市场化改革中建立健全价值共创的体制机制,并培育积极的公众主体。

首先,以公共价值为公共服务合作生产的根本导向。公共价值对政府绩效的合法性具有本质性规定,对公共价值的关注在一定程度上反映出公共服务所应承载的社会价值通过传统公共行政强调的官僚制和新公共管理所推崇的类私人部门管理模式不能被准确地表达[52]。政府和其他公共部门垄断的公共服务生产模式注重对公共服务的管理和控制,轻视公共服务的外部社会效益,公众的公共服务价值偏好无法进入公共服务的决策、安排与生产环节,公共服务的价值目标可能会发生置换。创造公共价值是公共服务的最终目的,公共服务系统的完整性特点主要指向公共价值的多元特性,要求在公共服務过程中收集和回应公共价值。在公共服务语境下,公共价值是社会有效需求与有效供给的平衡,社会价值建构是公共价值创造的重要环节。价值共创强调通过有效的协商和沟通,形成对公共服务价值偏好的准确判断,从而提供能够满足大部分公众集体偏好的公共服务,提升公众的公共服务获得感和幸福感。

其次,在市場化改革中建立健全价值共创的体制机制。市场化改革是完善公共服务供给体系、改进公共服务供给效率的重要形式。近年来,为了满足人民群众日益增长的公共服务需求,我国在公共服务市场化改革方面开展了诸多方面的探索,取得了积极成效。但同时其中也存在着不少问题,例如:市场化改革部分转移了政府的公共服务责任,弱化了政府的市场监管和服务供给职能,无法满足公众的公共服务需求;市场化改革缺乏合理的评价机制,致使服务改进与管理提升等一系列举措缺乏前提,无法达成市场化改革的预期目标[53]。从价值共创和公共性的角度讲,政府部门要追求长远利益和公共价值,而非片面的交换价值或使用价值,市场化改革不仅是一种整合资源的手段,同时也是社会价值建构的重要组成部分和机制。政府需要警惕过度市场化改革的风险,通过建立相关的法律制度和规章条例,实行重大公共服务决策公开制度,避免陷入市场化的“效率陷阱”。

最后,培育积极的公众主体。公众是公共服务价值共创的重要参与者,公众的参与不仅能够为公共服务生产整合资源,其价值偏好也是形塑公共服务价值取向的重要依据。党的十九届四中全会提出,“加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理,把我国制度优势更好转化为国家治理效能。”在这一顶层设计之下,构建多元主体共建、共治、共享的新格局成为可持续生产公共服务的战略选择。公共服务系统的开放性特点要求政府培育积极的公众主体,推进公共服务价值共创。政府要定期召开公共服务听证会等形式,并通过电子门户、政务网站等拓宽公众参与的渠道,构建良性的政民互动系统,而不是将公众参与视为获得“形式合法性”的途径。通过有效的双向互动,推动公众自觉参与公共服务的建设,从而为我国的公共服务发展奠定坚实的公众参与基础。

参考文献:

[1] 姜晓萍, 陈朝兵. 公共服务的理论认知与中国语境[J]. 政治学研究, 2018,(6): 2-15.

[2][14] SAMUELSONP. The Pure Theory of Public Expenditure[J]. Review of Economics &Statistics, 1954(4): 387-389.

[3] LUSCH R., VARGO S. Service-Dominant Logic: Reactions, Reflections and Refinements[J]. Marketing Theory, 2006(3): 281-288.

[4] NEGOITA M. Beyond Performance Management: A Networked Production Model of Public Service Delivery[J]. Public Performance & Management Review, 2018(2): 253-276.

[5] VARGO S., LUSCH R. Evolving to a New Dominant Logic for Marketing[J]. Journal of Marketing, 2004(1): 1-17.

[6] 周晨虹. 合作生产、社会资本与政府公共服务绩效[J]. 公共管理与政策评论, 2016,(3): 5-12.

[7] TORCHIA M., CALABRò A., MORNER M. Public-private Partnerships in the Health Care Sector: ASystematic Review of the Literature[J]. Public Management Review, 2015(2): 236-261.

[8][18] 戴维·奥斯本, 特德·盖布勒. 改革政府:企业家精神如何改革着公共部门[M]. 上海译文出版社, 2006.

[9] LINDSAYC., PEARSONS., BATTYE., CULLENA., & EADSONW.Co-production as aRoute to Employability: Lessons from Services with Lone Parents[J]. Public Administration, 2018(2): 318-332.

[10] FARRM. Co-production and Value Co-creation in Outcome-based Contracting inPublic Services[J]. Public Management Review, 2016(5): 654-672.

[11] ERIKSSONE. Representative Co-production: Broadening the Scope of the Public Service Logic[J]. Public Management Review, 2019(2): 291-314.

[12][29][31][33][38] OSBORNE S., RADNOR Z., STROKOSCH K. Co-production and the Co-creation of Value in Public Services: ASuitable Case for Treatment?[J]. Public Management Review, 2016(5): 639-653.

[13][27][35][50] BENINGTONJ. From Private Choice to Public Value. In Benington, J. & Moore, M. (Eds.), Public Value: Theory and Practice[M](pp. 31-49). Basingstoke: Palgrave Press, 2011.

[15] 唐亚林.公共行政的原理、制度与方法——评竺乾威新著《公共行政的改革、创新与现代化》[J].中国行政管理,2019,(01):152-153+155.

[16][23] 朱春奎, 易雯. 公共服务合作生产研究进展与展望[J]. 公共行政评论, 2017,(5): 195-208+227.

[17]OSTROME., PARKSR., WHITAKERG., & PERCYS. The Public Service ProductionProcess: A Framework for Analyzing Police Services[J]. Policy Studies Journal, 1978(1): 381-381.

[19] 布坎南. 同意的計算[M]. 上海人民出版社, 2014.

[20] 何代欣. 大国转型下的政府与市场合作机制: 中国PPP策略与事实[J]. 经济学家,2018,(1): 5-11.

[21] 陈辉. PPP模式手册: 政府与社会资本合作理论方法与实践操作[M]. 知识产权出版社,2015.

[22] 苏剑楠, 邹珺. 英国国民卫生服务体系PFI项目发展现状及借鉴分析[J]. 中国卫生经济,2018,(6): 93-96.

[24] 包国宪, 王学军. 以公共价值为基础的政府绩效治理——源起、架构与研究问题[J]. 公共管理学报,2012,(2): 89-97+126-127.

[25] NORMAN R. Redefining "Public Value" in New Zealand's Performance Management System: Managing for Outcomes while Accounting for Outputs. In BeningtonJ.,& MooreM. (Eds.), Public Value: Theory and Practice[M](pp. 202-211). Basingstoke: Palgrave Press, 2011.

[26] 王学军, 韦林. 公共价值研究的几个重要问题——评Public Value:Theory and Practice[J]. 公共行政评论,2018,(6):196-206.

[27] CLARKE M., STEWART J. Handling the Wicked Issues: A Challenge for Government[M]. Birmingham, UK: University of Birmingham, Institute of Local Government Studies, 1997.

[28] VOORBERG W., BEKKERS V., &TUMMERS L. A Systematic Review of Co-creation and Co-production: Embarking on the Social Innovation Journey[J]. Public Management Review, 2015(9): 1333-1357.

[30] TORVINEN H., HAUKIPURO L. New Roles for End-users in Innovative Public Procurement: Case Study on User Engaging Property Procurement [J]. Public Management Review, 2018(10): 1444-1464.

[32][41][43] OSBORNE S. From Public Service-dominant Logic to Public Service Logic: Are Public Service Organizations Capable of Co-production and Value Co-creation?[J]. Public Management Review, 2018(2): 225-231.

[34][48] MOORE M. Public Value Accounting: Establishing the Philosophical Basis[J]. Public Administration Review, 2014(4): 465-477.

[36] GEBAUER H., JOHNSON M., & ENQUIST B. Value Co-creation as a Determinant of Success in Public Transport Services: A study of the Swiss Federal Railway Operator (SBB)[J]. Journal of Service Theory and Practice, 2010(6): 511-530.

[37]VOORBERG W., BEKKERS V., FLEMIG S., et al. Does Co-creation Impact Public Service Delivery? The Importance of State and Governance Traditions[J]. Public Money & Management, 2017(5): 365-372.

[39]竺乾威. 新公共治理: 新的治理模式?[J]. 中国行政管理,2016,(7): 132-139.

[40]奥斯本. 新公共治理?——公共治理理论和实践方面的新观点. 包国宪等译[M]. 科学出版社, 2016.

[42] VARGO S., MAGLIO P., &AKAKA M. On Value and Value Co-creation: A Service Systems and Service Logic Perspective[J]. European Management Journal, 2008(3): 145-152.

[44][45]MULGAN G. Effective Supply and Demand and the Measurement of Public and Social Value. In Benington J., & Moore M. (Eds.), Public Value: Theory and Practice[M] (pp. 212-224).Basingstoke: Palgrave Press, 2011.

[46][47] HABERMAS, J. The Structural Transformation of the Public Sphere[M]. Burger. Cambridge: Polity, 1989.

[49] PIOTROWSKI S., ROSENBLOOM D. Nonmission-based Values in Results-oriented Public Management: The Case of Freedom of Information[J]. Public Administration Review, 2010(6): 643-657.

[51] ALFORD J. Public Value from Co-productionby Clients. In BeningtonJ.,& MooreM.(Eds.), Public Value: Theory and Practice[M](pp. 144-157). Basingstoke: Palgrave Press, 2011.

[52] 王學军, 张弘. 公共价值的研究路径与前沿问题[J]. 公共管理学报,2013,(2): 126-136+144.

[53] 沈志荣, 沈荣华. 公共服务市场化: 政府与市场关系再思考[J]. 中国行政管理,2016,(3): 65-70.

Value Co-creation:

New Trends of Public Service Co-production

Wang Xuejun

Abstract: Co-production is an important mode of public service production, which has been used as a key measure to improve the responsiveness of the public sector and promote the innovation of public service. Facing the challenges of dealing with the "wicked problems", the complex external governance situation has given rise to the reflection on the value of public administration. The public sectors not only have to pay attention to the administrative efficiency of co-production, but also pay attention to the creation of values. In this context, public service co-production has undergone a transformation to value co-creation. By analyzing the influence of different public administration theory on co-production in different periods, this study discusses the origin of co-production of public service, and explains the internal logic of the transformation from co-production to value co-creation, then points out three theoretical paths of value co-creation. Combined with the realistic background of China's public service marketization reform, this paper discusses the enlightenment of public service value co-creation.

Keywords: Public Service; Co-production; Value Co-creation

(责任编辑? ?矫海霞)

本文系国家自然科学基金项目(71974088;71603108;71433005)、兰州大学中央高校基本科研业务费专项资金自由探索项目(2019JBKYZY025)的阶段性成果。本论文的观点曾于2019年9月21日在中国人民大学首都发展与战略研究院举办的“第三届首都治理论坛”上宣讲。感谢兰州大学管理学院硕士研究生韦林的相关资料整理工作。

收稿日期:2019-10-1

作者简介:王学军? 男? (1986-? )? 兰州大学管理学院中国政府绩效管理研究中心教授