宋画中的古琴

杨天星

摘要:传世宋画中出现众多古琴图像,其对宋代琴坛的直观反映,无不与历代琴学文献记载相印证,可视作文献与图像的“二重证据”。而从音乐图像学视角契入古琴研究,亦为研究琴史增添一抹“亮色”。此外众多画卷的背后,承载着宋代以来鼓琴宜忌、琴人身份、藏琴风潮、古琴式样等重要信息,与宋代古琴发展乃至琴乐长河的演化息息相关,不仅可补琴史之阙,亦带来许多新的思考。

关键词:古琴;宋画;琴学文献;音乐图像学

中图分类号:J607

文献标识码:A

文章编号:1004-2172(2017)01-0101-09

上世纪初以来,琴学得到广泛重视,琴谱、琴派、琴史等研究成果斐然,但研究者多从琴书谱录、史书杂记中找寻材料,绘画一项学界关注不多。目前笔者所见文论寥寥,如中国美院朱平的博士论文《倾听泠泠之音——古代绘画中的听觉意趣》,但主要为图像志层面研究,对乐的关注不够;再如林蔚丽《中国山水画中的古琴音乐图像》一文,涵盖了宋至民国的琴乐图像,惜该文篇幅不长,且对古琴图像搜集存在较多遗漏;其他如吕钰秀的数篇文论,言约旨深,只因题材所限对古琴图像亦落墨不多。由此可见音乐图像学视角下的古琴研究尚存空白。笔者从《宋画全集》及《故宫书画图录》(台北故宫)中整理出收藏于海内外各大博物馆的近六十幅包含古琴图像的绘画,对其进行新的梳理,从中发掘相关线索,以资考证研究。

一、琴画

宋代文化艺术繁荣兴盛,琴学得到了极大发展。宋承唐制,设“琴待诏”一职,宫廷琴人与文人琴家人才辈出,上至王侯下到布衣无不以琴为荣;古琴演奏、琴学交流乃至琴器收藏蔚为大观,而这些均于宋画中得到反映。这些画作或写文人丝竹雅集,或画雅士抚琴怡意,或绘幽人携琴远游,直观反映出古人操琴的方方面面,按画面内容可大致分为弹琴、携琴、藏琴、雅琴四类。

(一)弹琴

宋画中表现弹琴的作品很多,主要有“知音共赏”、“独自抚琴”与“雅集高奏”三类。“知音共賞”类绘画表现了三五好友相伴,琴人展示琴技包括赵佶《听琴图》、佚名《卢鸿草堂十志图》(其三“幂翠庭”、其四“洞元室”)、刘松年《松荫鸣琴图》、刘松年《琴书乐志图》、佚名《孔子见荣启期》、佚名《归去来辞书画图》、李公麟《高会习琴图》、赵伯驹《停琴摘阮图》。其中刘松年《琴书乐志图》绘一老者凭几弹琴,高冠崔嵬,鹤发童颜。《卢鸿草堂十志图》其三“幂翠庭”绘二儒士席地而坐,一人端坐抚琴,其友身体前倾,似为泠音吸引(图1)。此外《孔子见荣启期》及《归去来辞书画图》二图,前者采孔子见荣启期典;后者取陶渊明诗意,均表现隐士之松风高洁。

“独自抚琴”类表现琴人于无人处弄曲,包括佚名《卢鸿草堂十志图》(其二“樾馆”、其八“涤烦矶”)、佚名(题夏圭)《临流抚琴图》、佚名《深堂琴趣图》、佚名《松荫玩月图》、佚名《松风琴韵》、佚名《松亭抚琴》、杨无咎《独坐弹琴》、佚名《听琴图》。其中《卢鸿草堂十志图》中“樾馆”绘一人静坐茅屋弹琴,琴书相伴;其八“涤烦矶”,高士岩上独自抚琴,江水洞涌,有伯牙感沧溟之意;《松亭抚琴》绘琴人于松亭悠然抚琴,松风吹带,山月照琴;《独坐弹琴》中白衣高士倚琴坐看水流,可谓流水今日,明月前身;《听琴图》中琴人于屋内抚琴,窗外三人聆听,弹者气静,听者醉心。

“雅集高奏”类表现琴人于雅集盛会中奏曲,包括佚名《会昌九老图》、佚名《商山四皓会昌九老图》,二者均为长卷。前者绘白居易办九老“尚齿会”一事,中有鼓琴场景;《商山四皓会昌九老图》与此题材相近,弹琴场景亦类似,均刻画三儒士于水榭围坐,一人抚琴,二人听曲,泉弦互唱,知音之情溢于画面。

(二)携琴

宋画中描绘琴人携琴远游的画卷为数众多,包括张先《十咏图》、王诜《渔村小雪图》、李公麟《西岳降灵图》、王希孟《千里江山图》、赵伯驹《江山秋色图》、佚名《南唐文会图》、佚名《松荫策杖图》、佚名《木末孤亭图》、佚名《杨柳溪堂图》、佚名《水村楼阁图》、佚名《山楼来凤图》、佚名《携琴闲步图》、马远《月下赏梅图》、马远《西周雅集图》、佚名《观瀑图》、佚名《水亭琴兴》、马远《板桥踏雪图》、夏圭《雪屐探梅图》、赵佶《文会图》、梁楷《观瀑图》、龚开《天香书屋》、佚名《十八学士图》、佚名《溪桥林屋》、郭熙《山庄高逸图》、夏圭《山居留客图》、辽代佚名《深山会棋图》、金代佚名《溪山无尽图》、金代佚名《平林霁色图》(图2)等多部画作。其中《十咏图》绘老者携琴童赴高堂盛会,此外诸如《南唐文会图》《文会图》《西周雅集图》亦表现琴人雅集,内中胜友如云。而《天香书屋》《山庄高逸图》《深山会棋图》等则绘主人携琴童访友,切磋琴艺。剩余的众多画卷则表现琴人行走于寒林幽谷间,气象萧疏。

(三)藏琴

宋代金石学肇兴,藏古、鉴古于士大夫中普遍流行,文会雅集中常设品评古董环节。而反映“藏琴”的宋画真实再现了宋人藏琴、品琴之风,包括刘松年《溪亭客话图》、钱选《鉴古图》、佚名《荷亭婴戏图》三幅。其中刘松年《溪亭客话图》绘水榭一角二文人围坐桌边,桌上钟彝鼎尊杂陈,其中一人持卷勘看,估计《博古图》《集古录》之属,桌边显眼处有一瑶琴,与古物彝器一处,已沦为古董珍玩;钱选《鉴古图》中二儒士正仔细观赏主人手持的钟镈状物,桌边有一古琴,纳于琴囊,露出琴额一角(图3);佚名《荷亭婴戏图》中高堂柳荫下一床头小案陈金石书画等珍玩,旁设一琴。

(四)雅琴

古琴不仅为文人怡情养性之器,也是宫廷雅乐的重要构成。与此相关宋画有马和之《诗经图》系列、李公麟《孝经图》、佚名《聘金图》、佚名《女孝经图》等,其中马和之《诗经图》系列占据多数。以其《周颂清庙之十图·我将》为例,该图表现了祭祀上帝,配祭文王的场景。按《礼记·明堂位》载:“拊搏、玉磬、揩、击、大琴、大瑟、中琴、小瑟,四代之乐器也。”而这些均于卷端浮现:《周颂清庙之十图·我将》中卷左一人敲击编钟,前排二人鼓瑟,另一人手持鼗鼓摇摆,后列中一人似正吹箫(图4);卷右一人击磬,二人抚琴,隐约能看出琴尾;后排一人吹笙,一人击鼓;另有一人执而立。按宋代宫廷雅乐用于各类皇家典礼如郊庙、册封、飨宴等,宋室以复古为宗,其乐器形制、乐队陈列等多袭古制。马氏《诗经图》虽绘宗周礼乐,但因其身为宋人,于当时礼乐必定有所反映,故亦可管窥宋廷的雅乐片景。

二、画中论琴

(一)弹琴之人

宋代描绘琴乐的画卷均隽永雅致,全无市井村俗之气。弹琴之人则以儒士居多,亦有一些羽衣蹁跹,如赵佶《听琴图》、李公麟《高会习琴图》、佚名《松荫玩月图》、赵伯驹《停琴摘阮图》中的众人。古人以琴为圣人制道之器,君子无故不撤琴瑟,宋代古琴在统治者推举下虽极大普及,但亦非平民百姓所能亲近。明刊本《太古遗音》原本为宋代田芝翁所辑,故对宋代琴坛有较全面反映,其中《琴有所宜》一文载(节录):

黄门士、隐士、儒士、羽士、德士,此五者雅称圣人之乐,故宜于琴。黄门士鼓大雅圣德之颂;隐士操流水高山之调;儒士抚清和治世之引;羽士操御风飞仙之曲;德士弹枯淡清虚之吟,乃伯夷叔齐柳下惠之流也。……凡学琴必须要有文章能吟咏者;貌必要清奇古怪不忿俗者;……。

上文举出“黄门士”“隐士”“儒士”“羽士”“德士”五类为与琴相宜人士。首先“德士”一条,弹琴须“仁慈德义”之人,此项无须赘言;“羽士”对应道人,古人以道士远离尘嚣,弹琴自然脱俗,如宋赵希鹄《洞天清录》中《道人弹琴》所云:“道人弹琴,琴不清亦清;俗人弹琴,琴不浊亦浊。”古琴音尚“清微淡远”,因而道人之清虚澄彻与琴气味相投。赵佶《听琴图》绘其本人抚琴场景,宋徽宗身着皂色道袍,束发免冠于松下弹琴,一派仙风道骨。

再看“隐士”,宋代隐逸之风盛行,不仅潦倒之人浪迹天涯,身居高位者亦心怀林泉,其中擅琴之士大有人在,如欧阳修擅弹《小流水》;苏轼为《醉翁吟》谱词;范仲淹有“范履霜”之称等。而宋画中的隐士弹琴亦见于《卢鸿草堂十志图》、佚名《松风琴韵》、佚名(题夏圭)《临流抚琴图》等多幅画作。至于“儒士”,《太古遗音》之《学琴有四句》云:“左手吟猱绰注,右手轻重缓急,更有一般难说,其人须是读书。”古琴吟猱与文人吟咏大致相似,均有抑扬顿挫、一唱三叹之态,如前文所述“凡学琴必须要有文章能吟咏者”,且琴旨玄奥,非文墨之士难于知晓。最后是“黄门士”,对居庙堂之高的他们来说,古琴是号称文治的工具(当然其中亦有爱琴之士),在中和雅韵萦绕中,统治者们感到四海升平,八方宁靖。

与《琴有所宜》相对有《琴有所忌》:

鼓琴有三俗——心中无德、口上无髯、腹内无墨。武士之家,不宜鼓琴。武士乃甲胄之门,圣人以兵为凶器,故与琴不宜也。……商贾不可鼓琴……商贾乃利欲悭贪市井之人,反是圣人之道,故不宜于琴。优伶不敢鼓琴……恐为玷污圣人之音也,又何况使其抱圣人之琴耶。非中土有乡谈番语者,以其自音之不正,安能和圣人之正音,故不宜也。琴本中国贤人君子养性修身之乐,非蛮貊之邦而有也,故丧门不宜于琴。百工技艺之人,皆谓之俗夫,以俗夫之材而鼓圣人之琴,是玷辱圣人之器,故忌之。有腋气、口气者不宜鼓琴,是亵慢圣人之气,故忌之。

综上可知,古人把地位卑贱的农工商、军人、优伶、佛门子及异乡人都排除琴坛之外,使其成为士人阶级专属。其中习武之人、无德之士、优伶之辈不宜古琴,尚情有可原,古琴向来与杀伐之声、淫乱之乐无缘。但把异国人、佛门子也拒之门外,显得不合情理,而存见宋画也未出现和尚弹琴身影。按《太古遗音》之《琴不妄传》记载了洞虚皇甫、白鹤子、张载认为佛教徒为丧门而玷污琴器,恶而远之的事例。此种天朝大国自居,固步自封之举远非古琴本意,史上琴乐远传日本、韩国等地,早在南北朝时即有琴僧出现,如刘宋僧人麴瞻撰有《琴声律》《琴图》,惜已散佚。宋代以来琴僧人才济济,自成系统,已占据琴坛一席之地,而古琴“卫道士”所设藩篱早已瓦解殆尽。

至于“有腋气、口气者不宜鼓琴”一条易解。琴为圣人之器,清洁之物,自当远离尘杂,故古人弹琴前常沐浴更衣,焚香盥手。明蒋克谦《琴书大全》中《弹琴盥手》载:“未弹琴,先盥手,手泽能腻弦损声。”若手指汗腻潮湿,则于吟猱不易。不过手指干燥同样不宜操琴,可见妙音还需依赖妙指,故明徐上瀛《溪山琴况》“润”况云:

凡弦上之取音惟贵中和,而中和之妙用全于温润呈之。若手指任其浮躁,则繁响必杂,上下往来音节俱不成其美矣。故欲使弦上无杀声,其在指下求润乎。……而又务求上下往来之法,则润音渐渐而来。故其弦若滋,温兮如玉,泠泠然满弦皆生气氤氲。

若燥手枯指抚琴,不仅易出现煞声,且琴声杂芜,难发“中和”之音;而手指温润,玉指冰弦相扣,方能手与弦应,心与琴合。宋画中李公麟《高会习琴图》(图5)、佚名《勘书图》绘有童仆承水供盥手场景,可见细枝末节亦为古人重视。

除注意保持双手洁净外,古人还常焚香对琴。《溪山琴况》“淡”况云:“独琴之为器,焚香静对,不入歌舞场中。”《琴书大全》中《焚香弹琴》补充:“惟取香清而烟少者,若浓烟扑鼻,大败佳兴,当用水沉蓬莱,忌用龙涎笃耨凡儿女态者。”暗香浮动,确能增添听琴雅兴,但唯香清琴雅,方两相得宜。宋画中如李公麟《高会习琴图》、刘松年《松荫鸣琴图》(图6)、佚名《松风琴韵》均绘有香炉,且炉烟仅一缕,并不喧宾夺主。此外佚名《会昌九老图》卷后,元钱鼐题跋有“焚香鼓琴天籁作”字样,卷中虽未绘焚香场景,但可知“清香供素琴”已成琴人共识。

(二)听琴之人

我有嘉宾,鼓瑟鸣琴。古代琴人时有“欲取鸣琴弹,恨无知音赏”之忧,可知不仅弹者须通晓文墨,听琴者也应文质彬彬,方可两全其美,故《太古遗音》中《琴有五不弹》云“对俗子不弹”,宋画中听琴者多出尘脱俗,可知亦非白丁,甚至与弹者不分伯仲。如赵佶《听琴图》中红袍者按膝“低审”,似击节赞赏;绿衣人端坐“仰窥”,风度俨然,再有《卢鸿草堂十志图》“洞元室”一幕听琴者作抬手指点状,似切磋琴技,可见亦为琴书乐道人士(图7)。此外不少琴画中可见听者持琴谱细看,如刘松年《琴书乐志图》、佚名《勘书图》所示,古代琴人“对俗子不弹”,因其与对牛弹琴类似。如赵佶《听琴图》与李公麟《高会习琴图》中,立于一旁的童仆,一人嘴角揚起,一人咧嘴而笑,犯《琴有十疵》之“容貌不庄”“视听不专”二过,好在二者皆黄口小儿,尚无伤大雅。而在其他一些画作中,仆佣之辈多忙于杂事,对琴声置若罔闻,与知音者形成鲜明对比。

上文论证古琴演奏者、聆听者均通晓音律,实际上二者的身份是模糊的,彼此重叠且相互转化。在独自抚琴图卷中,弹者与听者实为一人,身份正相重叠;转化则如如李公麟《高会习琴图》中听者之一正盥洗双手,目光凝视弹琴者的背影,似已做好即将登场的准备(按:该图出现一点错误,即弹琴者所弹之琴的雁足搁在案上,不合情理),故可以预想画面的下一刻听琴者将摇身一变为弹琴人,而弹琴人则退居为听众一员,可谓流水今日,明月前身,同时这也完全符合古代乃至当今琴乐雅集的真实场景。

画中琴为我们呈现了一系列神态各异的听者,他们的关注点在于无形之琴音,而我们作为另一时空的观者,同时也在寻找画外之音。琴画因暗含着声音元素,和表现其他主题的绘画如赏画、弈棋等有着明显的区别,前者画中观众的视线几乎是聚焦于一处,反之琴画中听者的目光焦点常常散落在画中各处,将听琴人视线延伸,目光的投射点有时是花卉,有时是风月,表面无关紧要,实际却是画家对声音的隐约暗示。古往今来,在绘画上表现“声音”极为考验画家笔力,因声音在时间维度之中,而绘画则在空间维度之上,如何让两者互通,西方画家有“五感”为主题的音乐绘画,不失为一种高妙的声音表现手段。巧合的是目前所见宋代琴画虽无“五感”之名,却依稀可见其雏形。五感乃视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉五种感知维度,达芬奇在他的手稿中提出:人的美会激起你的爱意,会让你的各种感官嫉妒不已,仿佛要与眼睛一争高下——嘴巴似乎想要将美吸人身体,耳朵仿佛能听到视觉美似的寻找美的快感,触觉似乎希望美通过毛孔而进入,鼻子好像希望美在不断的呼吸中随着空气而进入。

画家乃至芸芸众生对美的攫取是无孔不入的,用肢体感官最大幅度的拥抱,方能将美的对象呈现得淋漓尽致。中国古代对五感已有所感知,如荀子在《正名篇》将眼、耳、口、鼻等串联,熔于“心”之一炉,琴画作者引入五种感官要素达成对声音的暗示,如用熏香元素对应嗅觉;鲜花、流水等自然元素对应视觉;弹琴者触弦之手对应触觉;茶具元素、瓜果元素对应味觉(关于琴与茶可参见台湾中研院张维晏的《以唐寅琴士图为例,侧写明代绘画中文人雅兴的再现》,该文虽写明画,但对琴与茶有独到分析),如佚名《十八学士图》中出现熏香、花卉、禽鸟、饮食器具等元素,这并不可简单归于画者的无意识行为,而是听觉感官波及其余感官后又漫延至脑神经的潜意识产物。

简而言之,宋画通过对五种感官的烘托来暗示琴音,亦符合莱考夫的隐喻理论,人类通过感官系统认知外部世界,感官系统相互之间有促进、协作的功效,故古画虽无言,但今日的观众与画中听众一样,于画卷之上的花鸟虫鱼等元素得到启示,琴乐于青烟中萦绕、花鸟间浮动、茶果中留香,此时无声胜有声。因关于五感之于琴画本人另有专文论及,这里仅作简单介绍。

除五感元素外,琴画中另一个不可忽视的元素——屏风,其对琴乐亦有强烈的隐喻意味,充当琴乐的“背景音乐”。关于屏风,巫鸿《重屏》一书有极精到的论述,其认为屏风的借喻与隐喻两种暗含身份在绘画中发挥重要作用。琴画中李公麟《高会习琴图》、刘松年《琴书乐志图》均有屏风陈于弹琴者身后,前者为素屏,后者绘山水渔家;前者弹琴之人面目沉静,后者弹琴人眉飞色舞,屏风对琴乐的隐喻不言而喻,不证自明。

(三)弹琴之处

琴人独自抚琴,山花山鸟相伴,游心清风明月。此举看似孤芳自赏,但万物有灵,均为知音,《洞天清录》对此多有论及,该书分别列为“对花弹琴”“弹琴对月”“弹琴舞鹤”“临水弹琴”“膝上横琴”五条,下作——介绍。

对花弹琴,“洞天清录”载:“弹琴对花,惟岩桂、江梅、茉莉、荼蘼、薝卜等,花清而不艳者方妙,若妖红艳紫非所宜也。”古画中表现高士对花弹琴者较罕见,所见两幅均为对梅弹琴,其中马远《月下赏梅图》绘高士停琴远望,前方梅影横斜;夏圭《雪屐探梅图》中一叟伫立梅边,童子携琴相伴一旁。

与花间弄曲相对为抚琴树下,《太古遗音》之《琴有所宜》云:“凡鼓琴必择明堂静室,竹间松下,他处则未宜。”宋画描绘树下弹琴,尤其松下弹琴者比比皆是,如赵佶《听琴图》、刘松年《松荫鸣琴图》、李公麟《高会习琴图》、赵伯驹《停琴摘阮图》、佚名《松风琴韵》等。古人于清泉石上谱一曲《风入松》,静听流水与松涛,亦为人生乐事。

“弹琴对月”,《洞天清录》载:“夜深人静,月明当轩,香燕水沈,曲弹古调,此与羲皇上人何异。”于静夜一调冰弦,万籁齐入琴声,佚名《松荫玩月图》、马远《月下赏梅图》(图8)等均绘此中佳趣。按《溪山琴况》“静”况云:“至静之极,通乎杳渺,出有入无,而游神于羲皇之上者也。”“淡”况亦云“每山居深静,林木扶苏。清风入弦,绝去炎嚣,虚徐其韵。所出皆至音,所得皆真趣,不禁怡然吟赏。”可知琴须无人处静听方妙,不过夜深抚琴需徽位分明,方能按泛到位,因此《洞天清录》有《蚌徽》一文载:“古人所以不用金玉而贵蚌徽者,盖蚌有光采,得月光相射则愈焕发,了然分明。此正为‘对月及‘膝上横琴设。”叫可见夜间抚琴十分流行,而彼时古琴制作已考虑到暗处拨弄的需要。

“弹琴舞鹤”,《洞天清录》载:“弹琴舞鹤,鹤未必能舞,观者哄然,弹者心不专,此与观优何异,诚非君子之事。”看似古人并不赞同弹琴舞鹤,因鹤不通音律,未必能翩翩起舞。不过佚名《深堂琴趣图》描绘白衣秀士于书斋端坐抚琴,石径双鹤闻音起舞,当然其中想象成分居多。按史载春秋时师旷为晋平公奏“清徵”,二玄鹤从天而降,延颈而鸣、舒翼而舞,鹤舞乃至乐象征,体现出琴人超凡人圣,故琴家对其十分偏爱。

“临水弹琴”,《洞天清录》载:“湍流曝布,凡水之有声,皆不宜弹琴,惟澄净池沼,近在轩窗,或在竹边林下,雅宜对之。微风洒然,游鱼出听,其乐无涯也。”若瀑布倾泻而下,心神为之激荡,并不适合演奏。因此佚名《观瀑图》、梁楷《观瀑图》中二琴人均未彈琴,而是携琴于飞流之下静观。至于在无声水池边抚琴则两相得宜,水流过处,恰似弦外之音。佚名《卢鸿草堂十志图》、佚名《临流抚琴图》、佚名《水亭琴兴》等均绘水滨弹琴之雅兴。

“膝上横琴”,《洞天清录》载:“春秋二候,气清而和,人亦中夜多醒,月色临窗,披衣趺坐,横琴膝上,时作小操。然须指法精熟,方可为此。”可知于膝头自在奏一小曲亦为快事,如佚名《临流抚琴图》、赵伯驹《停琴摘阮图》、刘松年《琴书乐志图》等均绘此景。膝上鼓琴者多隐逸人士,如宋画中的卢鸿、荣启期、陶渊明等均游心太玄,旁若无人。与之相对,黄门士则多于桌边弹琴,如《听琴图》《松荫鸣琴图》《高会习琴图》中的王公大臣均正襟危坐抚琴。

膝上弹琴难免不稳,因此宋代以来琴案广泛流行。《洞天清录·琴案》载:“琴案须作维摩样,庶案脚,不碍人膝,连面高二尺八寸,可入膝于案下,而身向前。”可知琴案矮于普通桌案,以两膝能放进桌下为宜;桌面材料以石质为佳;若用木材制作,需用厚实木板,且最好于桌板下设空箱以扩大共鸣。如赵估《听琴图》中所绘琴案,面下可见音箱,镂刻精美(图9)。

除上述对花、对月、临水、舞鹤、膝上鼓琴外,明朱厚爝《风宣玄品·古琴十四宜弹》还录有:“遇知音、逢可人、对道士、处高堂、升楼阁、在宫观、登山阜、憩空谷、坐石上、游水湄、居舟中、息林下、值二气朗清、当清风明月。”《洞天清录》之《琴室》亦载“幽人逸士于高林大木、岩洞石屋之下清旷地,清寂幽境,又有泉石之胜,琴声愈清与广寒月殿何异。”古琴演奏少见笙歌繁华之地,举凡深林空谷、山岩崖壁之处均适宜抚琴。宋画中佚名《松荫玩月图》、佚名《会昌九老图》、佚名《深堂琴趣图》等均绘琴人于岩石幽壁、楼台水榭抚琴。另外佚名《归去来辞书画图》绘舟中横一古琴,可知舟中弹琴亦不乏佳兴,因此傅申先生考证的“书画船”中,想来亦有不少古琴点缀其间。

此外,古时有条件者还专门辟有琴室,《洞天清录·琴室》载:“盖弹琴之室,宜实不宜虚,最宜重楼之下。盖上有楼板,则声不散;其下空旷清幽,则声透彻。若高堂大厦则声散,小阁密室则声不达,园囿亭榭尤非所宜。”可知为琴声悠扬考虑,造一适宜琴室十分必要,且琴室建构需符合声学原理,方能最大程度传播琴声。另据《风宣玄品·琴室》载:

予尝置琴室,用石砌为空谷,虽响多生湿气,不可久坐。乃置琴室于池上,名日神谷。广一丈约深二丈许,前有露台,隔作前后二间,内间为琴室。周围皆用粉饰,令不通风气,外间左右皆用开窗,俱用懒凳以延客话之意也。中皆种白莲花,养金鱼于内,四围皆种松竹梅兰,于岸砌之。傍竹间驯鹤二枚、鹿二枚。松下置酒炉、茶壶、药具之类以助清兴。有用庵为琴室者,不能容客,莫若为室。

琴室如此,堪称典范,不仅有空谷传音、虚堂习听之妙,且设懒凳供知音坐赏,可为“对人弹琴”;池中植白莲花,可供“对花弹琴”;游鱼戏于莲叶间,可作“临水弹琴”;中有野鹤闲庭信步,又可“弹琴舞鹤”,可谓尽善尽美。而不少琴曲名称也反映出古琴与万物的亲近。琴映万川,天地万物已成为琴曲创作之源。

四、携琴远游

宋画中携琴访友、赴宴等题材数见不鲜,“携琴访友”已然成为独立画题,而其背后,是宋代琴派流动版图的真实反映。南宋琴坛出现浙派,对当时琴界乃至后世琴派影响深远。同一琴派琴人常寻师访友、切磋琴艺,通过琴艺表演、琴谱编纂等方式将琴学思想播至四面八方。此外宋画中“携琴”“策杖”这两个意象常相结合。琴人策杖彳亍,穿梭古道荒天、寒林幽谷,身影分外落寞,如佚名《木末孤亭图》中江水接天,悬崖下一扶筇老者正欲拾阶而上,前往云深之孤亭,童子持琴而伴,二者身影与危崖对比鲜明。琴人不辞劳苦抱琴前往奇伟瑰怪之处,似于泠泠七弦中,心洗流水。千古遗音流淌指下,千里之行又何足道也。而古人以为琴与神通,一朝天人际会,或孤馆遇神,便可一通玄妙。

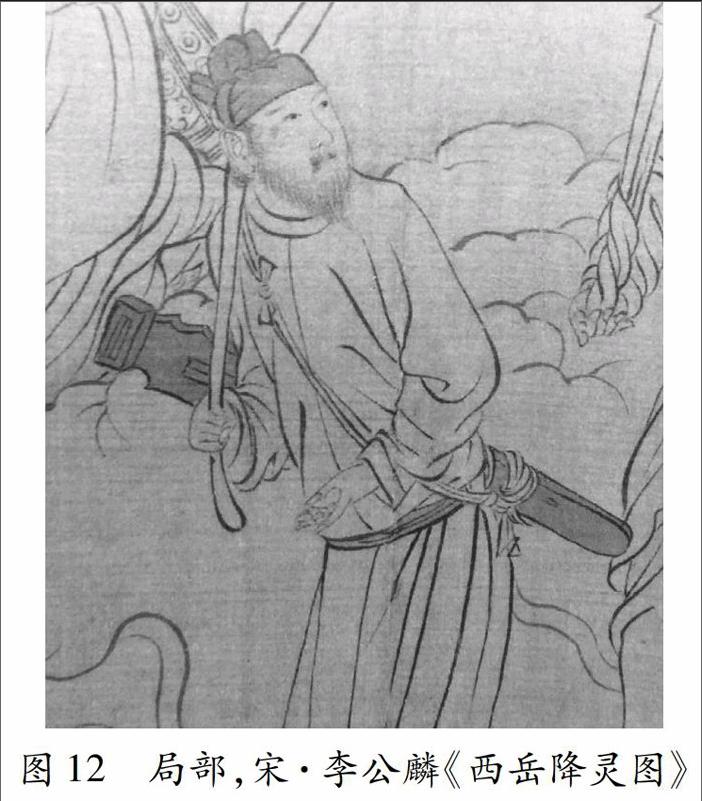

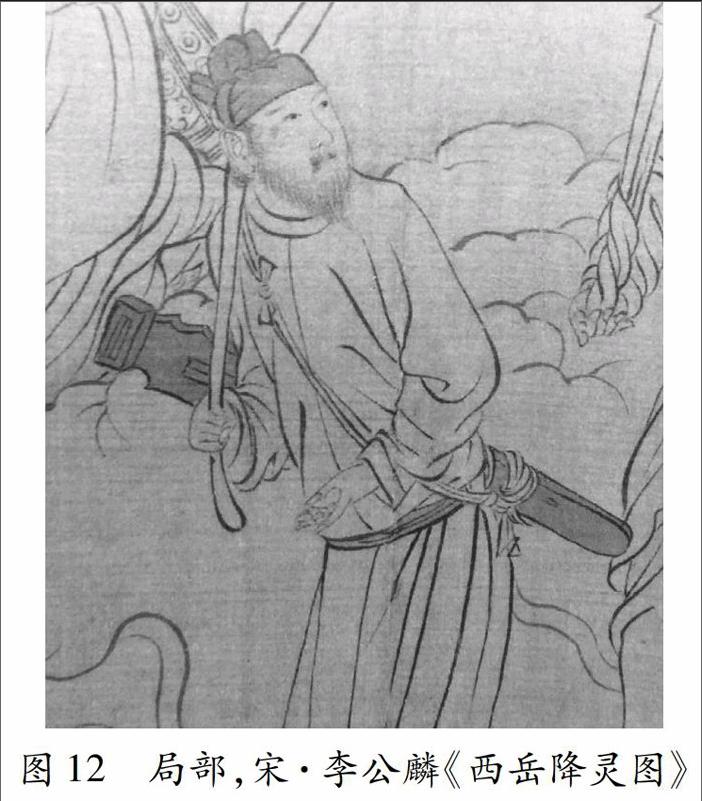

此外值得注意的是,携琴图卷中的抱琴法多失古意。朱权《太音大全》中“古人抱琴法”载:“抱琴之法,以面为阳而向外,以背为阴而向内。内头前而宜高,尾后而宜低,今人多以背向外者,取其龙池之便,可以容指握也,然如是失于理未宜。”(图10)然而宋画中的抱琴者除李公麟《西岳降灵图》、佚名《松荫策杖图》、佚名《水村楼阁图》、佚名《携琴闲步图》、佚名《杨柳溪堂图》中为古人抱琴法外,其余多为不合古意的今人抱琴法,甚至更不美观的方法,如画中出现童仆肩扛、横抱以及背琴的粗俗场景。肩扛古琴见辽代佚名《深山会棋图》,画中童子如扛扁担般抱琴,十分滑稽;拦腰横抱古琴见夏圭《雪屐探梅图》,琴与童子身体呈交叉状,头重脚轻稍显不稳,好在有琴囊的保护,避免了磕碰(图11)。按琴囊为“琴坛十友”之一,宋画中赵伯驹《江山秋色图》、马远《月下赏梅图》、夏圭《雪屐探梅图》、梁楷《观瀑图》等均绘此物,可见古人携琴外出多以琴囊盛琴,以挡灰避雨。除琴囊外还有琴匣,亦占“琴坛十友”一席,不过琴匣多置室内,为梅雨时节避湿之用,惜宋画中不见。

(五)退藏于阁

宋人金石收藏中常见古琴,刘松年《溪亭客話图》、钱选《鉴古图》、佚名《荷亭婴戏图》等均对此有所反映。关于宋人的藏琴风潮,宋赵希鹄《洞天清录》、周密《志雅堂杂钞》《云烟过眼录》、苏东坡《杂书琴事》、章望之《延漏录》、王辟之《渑水燕谈录》、蔡绦《铁围山丛谈》等均有论及,《洞天清录》序云:“尝见前辈诸老先生多畜法书、名画、古琴、旧砚,良以是也。”从中可以想见当时古琴收藏盛况,而琴器收藏于徽宗一朝达到顶峰,以徽宗本人为代表,其宣和殿“万琴堂”即搜罗天下名琴,所费不赀。

此外宋画中的古琴图像有的清晰醒目,能看出琴式。琴器自诞生之初即样式繁多,宋陈呖《乐书》著录:“素琴、清角、凤凰、号钟、绕梁、绿绮、清英、焦尾、怡神、寒玉石、和志、六合、石枕、落霞、响泉、韵磬、荔枝、百衲琴。”另外诸如《太音大全》、《琴书大全》等记载更是不可胜计。宋画中所绘古琴多为仲尼式,而传世宋琴如“万壑松”“金钟”“玉壶冰”“玲珑玉”(仲尼式变体)、“清籁”“奔雷”“海月清辉”等亦为仲尼式。按郑珉中先生曾撰文论及,其认为东汉至中唐仲尼式琴并不多见,而晚唐以来儒学兴盛,孔子地位无限提升,故仲尼式琴开始广泛流行。仲尼式琴见于赵佶《听琴图》、佚名《归去来辞书画图》等。当然宋画中亦见其他琴式,如佚名《荷亭婴戏图》中琴为正合式,此外李公麟《西岳降灵图》中士人所背之琴,琴头部分左右不对称,当为画家无心之误(图12)。

结语

宋画中与琴相关的画卷反映出宋代琴学发展的诸多方面,还原了彼时琴坛的历史面貌,为今人研究宋代琴学,乃至琴乐发展提供了宝贵的一手材料,同时亦能发现不少问题。如宋画中女性琴人颇为罕见,目前笔者仅于佚名《杨柳溪堂图》中发现抱琴女子,且掩没在排练丝管的众人中。而随着时间推移,到元明清时期,琴画中出现女性琴人身影,如明吴伟《武陵春图》,陈洪绶《授徒图》,清黄慎《携琴仕女图》等,由此亦可探知琴人的身份变迁。

此外若放眼至琴画史,可从中发现画中琴的“升格”之势,宋画中的古琴多是长卷中的一点,而像赵估《听琴图》之类专题描绘弹琴的画作并不多,而到元明清琴画中,鼓琴场景逐步深化,从宋画之“点缀”提升至“点睛”之笔,古琴已成为琴画的重要组成;再到后期又出现琴人肖像等画作,此时琴一跃而成画眼。这种表面上的“放大”,不仅体现宋代以来琴人地位的提升,更印证“琴”在“八音”中“扶摇直上”的地位变迁,而其它的乐器诸如琵琶、锣、鼓、笙、箫等则不见历代画家如此偏爱。

尤为重要的是,上述画作承载的图像内涵多与历代琴书所载相合,可两相参照,互为增益。如宋画中习见的“携琴访友”画题,可视作南宋浙派传播过程的一个截面,而这些画作者如张先、马和之、赵伯驹、刘松年、马远、夏圭、龚开、梁楷、钱选等或身为浙人,或活跃于浙江一地(其中除张先外均为南宋时人),折射出浙派的巨大影响力,不仅于琴乐中绵延流淌,乃至画卷中也生动浮现。彼时彼地,画家们耳濡目染于浙派古琴的流声岁月中,将其流注笔端、传承至今。衍至明清,随着浙派、虞山派、广陵派等消长寂灭,琴画也以杭州为中心辐射至周边区域,而其背后琴人的历史轨迹,亦可于宋代至今的琴画中得以展现。

责任编辑:钱芳

摘要:传世宋画中出现众多古琴图像,其对宋代琴坛的直观反映,无不与历代琴学文献记载相印证,可视作文献与图像的“二重证据”。而从音乐图像学视角契入古琴研究,亦为研究琴史增添一抹“亮色”。此外众多画卷的背后,承载着宋代以来鼓琴宜忌、琴人身份、藏琴风潮、古琴式样等重要信息,与宋代古琴发展乃至琴乐长河的演化息息相关,不仅可补琴史之阙,亦带来许多新的思考。

关键词:古琴;宋画;琴学文献;音乐图像学

中图分类号:J607

文献标识码:A

文章编号:1004-2172(2017)01-0101-09

上世纪初以来,琴学得到广泛重视,琴谱、琴派、琴史等研究成果斐然,但研究者多从琴书谱录、史书杂记中找寻材料,绘画一项学界关注不多。目前笔者所见文论寥寥,如中国美院朱平的博士论文《倾听泠泠之音——古代绘画中的听觉意趣》,但主要为图像志层面研究,对乐的关注不够;再如林蔚丽《中国山水画中的古琴音乐图像》一文,涵盖了宋至民国的琴乐图像,惜该文篇幅不长,且对古琴图像搜集存在较多遗漏;其他如吕钰秀的数篇文论,言约旨深,只因题材所限对古琴图像亦落墨不多。由此可见音乐图像学视角下的古琴研究尚存空白。笔者从《宋画全集》及《故宫书画图录》(台北故宫)中整理出收藏于海内外各大博物馆的近六十幅包含古琴图像的绘画,对其进行新的梳理,从中发掘相关线索,以资考证研究。

一、琴画

宋代文化艺术繁荣兴盛,琴学得到了极大发展。宋承唐制,设“琴待诏”一职,宫廷琴人与文人琴家人才辈出,上至王侯下到布衣无不以琴为荣;古琴演奏、琴学交流乃至琴器收藏蔚为大观,而这些均于宋画中得到反映。这些画作或写文人丝竹雅集,或画雅士抚琴怡意,或绘幽人携琴远游,直观反映出古人操琴的方方面面,按画面内容可大致分为弹琴、携琴、藏琴、雅琴四类。

(一)弹琴

宋画中表现弹琴的作品很多,主要有“知音共赏”、“独自抚琴”与“雅集高奏”三类。“知音共賞”类绘画表现了三五好友相伴,琴人展示琴技包括赵佶《听琴图》、佚名《卢鸿草堂十志图》(其三“幂翠庭”、其四“洞元室”)、刘松年《松荫鸣琴图》、刘松年《琴书乐志图》、佚名《孔子见荣启期》、佚名《归去来辞书画图》、李公麟《高会习琴图》、赵伯驹《停琴摘阮图》。其中刘松年《琴书乐志图》绘一老者凭几弹琴,高冠崔嵬,鹤发童颜。《卢鸿草堂十志图》其三“幂翠庭”绘二儒士席地而坐,一人端坐抚琴,其友身体前倾,似为泠音吸引(图1)。此外《孔子见荣启期》及《归去来辞书画图》二图,前者采孔子见荣启期典;后者取陶渊明诗意,均表现隐士之松风高洁。

“独自抚琴”类表现琴人于无人处弄曲,包括佚名《卢鸿草堂十志图》(其二“樾馆”、其八“涤烦矶”)、佚名(题夏圭)《临流抚琴图》、佚名《深堂琴趣图》、佚名《松荫玩月图》、佚名《松风琴韵》、佚名《松亭抚琴》、杨无咎《独坐弹琴》、佚名《听琴图》。其中《卢鸿草堂十志图》中“樾馆”绘一人静坐茅屋弹琴,琴书相伴;其八“涤烦矶”,高士岩上独自抚琴,江水洞涌,有伯牙感沧溟之意;《松亭抚琴》绘琴人于松亭悠然抚琴,松风吹带,山月照琴;《独坐弹琴》中白衣高士倚琴坐看水流,可谓流水今日,明月前身;《听琴图》中琴人于屋内抚琴,窗外三人聆听,弹者气静,听者醉心。

“雅集高奏”类表现琴人于雅集盛会中奏曲,包括佚名《会昌九老图》、佚名《商山四皓会昌九老图》,二者均为长卷。前者绘白居易办九老“尚齿会”一事,中有鼓琴场景;《商山四皓会昌九老图》与此题材相近,弹琴场景亦类似,均刻画三儒士于水榭围坐,一人抚琴,二人听曲,泉弦互唱,知音之情溢于画面。

(二)携琴

宋画中描绘琴人携琴远游的画卷为数众多,包括张先《十咏图》、王诜《渔村小雪图》、李公麟《西岳降灵图》、王希孟《千里江山图》、赵伯驹《江山秋色图》、佚名《南唐文会图》、佚名《松荫策杖图》、佚名《木末孤亭图》、佚名《杨柳溪堂图》、佚名《水村楼阁图》、佚名《山楼来凤图》、佚名《携琴闲步图》、马远《月下赏梅图》、马远《西周雅集图》、佚名《观瀑图》、佚名《水亭琴兴》、马远《板桥踏雪图》、夏圭《雪屐探梅图》、赵佶《文会图》、梁楷《观瀑图》、龚开《天香书屋》、佚名《十八学士图》、佚名《溪桥林屋》、郭熙《山庄高逸图》、夏圭《山居留客图》、辽代佚名《深山会棋图》、金代佚名《溪山无尽图》、金代佚名《平林霁色图》(图2)等多部画作。其中《十咏图》绘老者携琴童赴高堂盛会,此外诸如《南唐文会图》《文会图》《西周雅集图》亦表现琴人雅集,内中胜友如云。而《天香书屋》《山庄高逸图》《深山会棋图》等则绘主人携琴童访友,切磋琴艺。剩余的众多画卷则表现琴人行走于寒林幽谷间,气象萧疏。

(三)藏琴

宋代金石学肇兴,藏古、鉴古于士大夫中普遍流行,文会雅集中常设品评古董环节。而反映“藏琴”的宋画真实再现了宋人藏琴、品琴之风,包括刘松年《溪亭客话图》、钱选《鉴古图》、佚名《荷亭婴戏图》三幅。其中刘松年《溪亭客话图》绘水榭一角二文人围坐桌边,桌上钟彝鼎尊杂陈,其中一人持卷勘看,估计《博古图》《集古录》之属,桌边显眼处有一瑶琴,与古物彝器一处,已沦为古董珍玩;钱选《鉴古图》中二儒士正仔细观赏主人手持的钟镈状物,桌边有一古琴,纳于琴囊,露出琴额一角(图3);佚名《荷亭婴戏图》中高堂柳荫下一床头小案陈金石书画等珍玩,旁设一琴。

(四)雅琴

古琴不仅为文人怡情养性之器,也是宫廷雅乐的重要构成。与此相关宋画有马和之《诗经图》系列、李公麟《孝经图》、佚名《聘金图》、佚名《女孝经图》等,其中马和之《诗经图》系列占据多数。以其《周颂清庙之十图·我将》为例,该图表现了祭祀上帝,配祭文王的场景。按《礼记·明堂位》载:“拊搏、玉磬、揩、击、大琴、大瑟、中琴、小瑟,四代之乐器也。”而这些均于卷端浮现:《周颂清庙之十图·我将》中卷左一人敲击编钟,前排二人鼓瑟,另一人手持鼗鼓摇摆,后列中一人似正吹箫(图4);卷右一人击磬,二人抚琴,隐约能看出琴尾;后排一人吹笙,一人击鼓;另有一人执而立。按宋代宫廷雅乐用于各类皇家典礼如郊庙、册封、飨宴等,宋室以复古为宗,其乐器形制、乐队陈列等多袭古制。马氏《诗经图》虽绘宗周礼乐,但因其身为宋人,于当时礼乐必定有所反映,故亦可管窥宋廷的雅乐片景。

二、画中论琴

(一)弹琴之人

宋代描绘琴乐的画卷均隽永雅致,全无市井村俗之气。弹琴之人则以儒士居多,亦有一些羽衣蹁跹,如赵佶《听琴图》、李公麟《高会习琴图》、佚名《松荫玩月图》、赵伯驹《停琴摘阮图》中的众人。古人以琴为圣人制道之器,君子无故不撤琴瑟,宋代古琴在统治者推举下虽极大普及,但亦非平民百姓所能亲近。明刊本《太古遗音》原本为宋代田芝翁所辑,故对宋代琴坛有较全面反映,其中《琴有所宜》一文载(节录):

黄门士、隐士、儒士、羽士、德士,此五者雅称圣人之乐,故宜于琴。黄门士鼓大雅圣德之颂;隐士操流水高山之调;儒士抚清和治世之引;羽士操御风飞仙之曲;德士弹枯淡清虚之吟,乃伯夷叔齐柳下惠之流也。……凡学琴必须要有文章能吟咏者;貌必要清奇古怪不忿俗者;……。

上文举出“黄门士”“隐士”“儒士”“羽士”“德士”五类为与琴相宜人士。首先“德士”一条,弹琴须“仁慈德义”之人,此项无须赘言;“羽士”对应道人,古人以道士远离尘嚣,弹琴自然脱俗,如宋赵希鹄《洞天清录》中《道人弹琴》所云:“道人弹琴,琴不清亦清;俗人弹琴,琴不浊亦浊。”古琴音尚“清微淡远”,因而道人之清虚澄彻与琴气味相投。赵佶《听琴图》绘其本人抚琴场景,宋徽宗身着皂色道袍,束发免冠于松下弹琴,一派仙风道骨。

再看“隐士”,宋代隐逸之风盛行,不仅潦倒之人浪迹天涯,身居高位者亦心怀林泉,其中擅琴之士大有人在,如欧阳修擅弹《小流水》;苏轼为《醉翁吟》谱词;范仲淹有“范履霜”之称等。而宋画中的隐士弹琴亦见于《卢鸿草堂十志图》、佚名《松风琴韵》、佚名(题夏圭)《临流抚琴图》等多幅画作。至于“儒士”,《太古遗音》之《学琴有四句》云:“左手吟猱绰注,右手轻重缓急,更有一般难说,其人须是读书。”古琴吟猱与文人吟咏大致相似,均有抑扬顿挫、一唱三叹之态,如前文所述“凡学琴必须要有文章能吟咏者”,且琴旨玄奥,非文墨之士难于知晓。最后是“黄门士”,对居庙堂之高的他们来说,古琴是号称文治的工具(当然其中亦有爱琴之士),在中和雅韵萦绕中,统治者们感到四海升平,八方宁靖。

与《琴有所宜》相对有《琴有所忌》:

鼓琴有三俗——心中无德、口上无髯、腹内无墨。武士之家,不宜鼓琴。武士乃甲胄之门,圣人以兵为凶器,故与琴不宜也。……商贾不可鼓琴……商贾乃利欲悭贪市井之人,反是圣人之道,故不宜于琴。优伶不敢鼓琴……恐为玷污圣人之音也,又何况使其抱圣人之琴耶。非中土有乡谈番语者,以其自音之不正,安能和圣人之正音,故不宜也。琴本中国贤人君子养性修身之乐,非蛮貊之邦而有也,故丧门不宜于琴。百工技艺之人,皆谓之俗夫,以俗夫之材而鼓圣人之琴,是玷辱圣人之器,故忌之。有腋气、口气者不宜鼓琴,是亵慢圣人之气,故忌之。

综上可知,古人把地位卑贱的农工商、军人、优伶、佛门子及异乡人都排除琴坛之外,使其成为士人阶级专属。其中习武之人、无德之士、优伶之辈不宜古琴,尚情有可原,古琴向来与杀伐之声、淫乱之乐无缘。但把异国人、佛门子也拒之门外,显得不合情理,而存见宋画也未出现和尚弹琴身影。按《太古遗音》之《琴不妄传》记载了洞虚皇甫、白鹤子、张载认为佛教徒为丧门而玷污琴器,恶而远之的事例。此种天朝大国自居,固步自封之举远非古琴本意,史上琴乐远传日本、韩国等地,早在南北朝时即有琴僧出现,如刘宋僧人麴瞻撰有《琴声律》《琴图》,惜已散佚。宋代以来琴僧人才济济,自成系统,已占据琴坛一席之地,而古琴“卫道士”所设藩篱早已瓦解殆尽。

至于“有腋气、口气者不宜鼓琴”一条易解。琴为圣人之器,清洁之物,自当远离尘杂,故古人弹琴前常沐浴更衣,焚香盥手。明蒋克谦《琴书大全》中《弹琴盥手》载:“未弹琴,先盥手,手泽能腻弦损声。”若手指汗腻潮湿,则于吟猱不易。不过手指干燥同样不宜操琴,可见妙音还需依赖妙指,故明徐上瀛《溪山琴况》“润”况云:

凡弦上之取音惟贵中和,而中和之妙用全于温润呈之。若手指任其浮躁,则繁响必杂,上下往来音节俱不成其美矣。故欲使弦上无杀声,其在指下求润乎。……而又务求上下往来之法,则润音渐渐而来。故其弦若滋,温兮如玉,泠泠然满弦皆生气氤氲。

若燥手枯指抚琴,不仅易出现煞声,且琴声杂芜,难发“中和”之音;而手指温润,玉指冰弦相扣,方能手与弦应,心与琴合。宋画中李公麟《高会习琴图》(图5)、佚名《勘书图》绘有童仆承水供盥手场景,可见细枝末节亦为古人重视。

除注意保持双手洁净外,古人还常焚香对琴。《溪山琴况》“淡”况云:“独琴之为器,焚香静对,不入歌舞场中。”《琴书大全》中《焚香弹琴》补充:“惟取香清而烟少者,若浓烟扑鼻,大败佳兴,当用水沉蓬莱,忌用龙涎笃耨凡儿女态者。”暗香浮动,确能增添听琴雅兴,但唯香清琴雅,方两相得宜。宋画中如李公麟《高会习琴图》、刘松年《松荫鸣琴图》(图6)、佚名《松风琴韵》均绘有香炉,且炉烟仅一缕,并不喧宾夺主。此外佚名《会昌九老图》卷后,元钱鼐题跋有“焚香鼓琴天籁作”字样,卷中虽未绘焚香场景,但可知“清香供素琴”已成琴人共识。

(二)听琴之人

我有嘉宾,鼓瑟鸣琴。古代琴人时有“欲取鸣琴弹,恨无知音赏”之忧,可知不仅弹者须通晓文墨,听琴者也应文质彬彬,方可两全其美,故《太古遗音》中《琴有五不弹》云“对俗子不弹”,宋画中听琴者多出尘脱俗,可知亦非白丁,甚至与弹者不分伯仲。如赵佶《听琴图》中红袍者按膝“低审”,似击节赞赏;绿衣人端坐“仰窥”,风度俨然,再有《卢鸿草堂十志图》“洞元室”一幕听琴者作抬手指点状,似切磋琴技,可见亦为琴书乐道人士(图7)。此外不少琴画中可见听者持琴谱细看,如刘松年《琴书乐志图》、佚名《勘书图》所示,古代琴人“对俗子不弹”,因其与对牛弹琴类似。如赵佶《听琴图》与李公麟《高会习琴图》中,立于一旁的童仆,一人嘴角揚起,一人咧嘴而笑,犯《琴有十疵》之“容貌不庄”“视听不专”二过,好在二者皆黄口小儿,尚无伤大雅。而在其他一些画作中,仆佣之辈多忙于杂事,对琴声置若罔闻,与知音者形成鲜明对比。

上文论证古琴演奏者、聆听者均通晓音律,实际上二者的身份是模糊的,彼此重叠且相互转化。在独自抚琴图卷中,弹者与听者实为一人,身份正相重叠;转化则如如李公麟《高会习琴图》中听者之一正盥洗双手,目光凝视弹琴者的背影,似已做好即将登场的准备(按:该图出现一点错误,即弹琴者所弹之琴的雁足搁在案上,不合情理),故可以预想画面的下一刻听琴者将摇身一变为弹琴人,而弹琴人则退居为听众一员,可谓流水今日,明月前身,同时这也完全符合古代乃至当今琴乐雅集的真实场景。

画中琴为我们呈现了一系列神态各异的听者,他们的关注点在于无形之琴音,而我们作为另一时空的观者,同时也在寻找画外之音。琴画因暗含着声音元素,和表现其他主题的绘画如赏画、弈棋等有着明显的区别,前者画中观众的视线几乎是聚焦于一处,反之琴画中听者的目光焦点常常散落在画中各处,将听琴人视线延伸,目光的投射点有时是花卉,有时是风月,表面无关紧要,实际却是画家对声音的隐约暗示。古往今来,在绘画上表现“声音”极为考验画家笔力,因声音在时间维度之中,而绘画则在空间维度之上,如何让两者互通,西方画家有“五感”为主题的音乐绘画,不失为一种高妙的声音表现手段。巧合的是目前所见宋代琴画虽无“五感”之名,却依稀可见其雏形。五感乃视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉五种感知维度,达芬奇在他的手稿中提出:人的美会激起你的爱意,会让你的各种感官嫉妒不已,仿佛要与眼睛一争高下——嘴巴似乎想要将美吸人身体,耳朵仿佛能听到视觉美似的寻找美的快感,触觉似乎希望美通过毛孔而进入,鼻子好像希望美在不断的呼吸中随着空气而进入。

画家乃至芸芸众生对美的攫取是无孔不入的,用肢体感官最大幅度的拥抱,方能将美的对象呈现得淋漓尽致。中国古代对五感已有所感知,如荀子在《正名篇》将眼、耳、口、鼻等串联,熔于“心”之一炉,琴画作者引入五种感官要素达成对声音的暗示,如用熏香元素对应嗅觉;鲜花、流水等自然元素对应视觉;弹琴者触弦之手对应触觉;茶具元素、瓜果元素对应味觉(关于琴与茶可参见台湾中研院张维晏的《以唐寅琴士图为例,侧写明代绘画中文人雅兴的再现》,该文虽写明画,但对琴与茶有独到分析),如佚名《十八学士图》中出现熏香、花卉、禽鸟、饮食器具等元素,这并不可简单归于画者的无意识行为,而是听觉感官波及其余感官后又漫延至脑神经的潜意识产物。

简而言之,宋画通过对五种感官的烘托来暗示琴音,亦符合莱考夫的隐喻理论,人类通过感官系统认知外部世界,感官系统相互之间有促进、协作的功效,故古画虽无言,但今日的观众与画中听众一样,于画卷之上的花鸟虫鱼等元素得到启示,琴乐于青烟中萦绕、花鸟间浮动、茶果中留香,此时无声胜有声。因关于五感之于琴画本人另有专文论及,这里仅作简单介绍。

除五感元素外,琴画中另一个不可忽视的元素——屏风,其对琴乐亦有强烈的隐喻意味,充当琴乐的“背景音乐”。关于屏风,巫鸿《重屏》一书有极精到的论述,其认为屏风的借喻与隐喻两种暗含身份在绘画中发挥重要作用。琴画中李公麟《高会习琴图》、刘松年《琴书乐志图》均有屏风陈于弹琴者身后,前者为素屏,后者绘山水渔家;前者弹琴之人面目沉静,后者弹琴人眉飞色舞,屏风对琴乐的隐喻不言而喻,不证自明。

(三)弹琴之处

琴人独自抚琴,山花山鸟相伴,游心清风明月。此举看似孤芳自赏,但万物有灵,均为知音,《洞天清录》对此多有论及,该书分别列为“对花弹琴”“弹琴对月”“弹琴舞鹤”“临水弹琴”“膝上横琴”五条,下作——介绍。

对花弹琴,“洞天清录”载:“弹琴对花,惟岩桂、江梅、茉莉、荼蘼、薝卜等,花清而不艳者方妙,若妖红艳紫非所宜也。”古画中表现高士对花弹琴者较罕见,所见两幅均为对梅弹琴,其中马远《月下赏梅图》绘高士停琴远望,前方梅影横斜;夏圭《雪屐探梅图》中一叟伫立梅边,童子携琴相伴一旁。

与花间弄曲相对为抚琴树下,《太古遗音》之《琴有所宜》云:“凡鼓琴必择明堂静室,竹间松下,他处则未宜。”宋画描绘树下弹琴,尤其松下弹琴者比比皆是,如赵佶《听琴图》、刘松年《松荫鸣琴图》、李公麟《高会习琴图》、赵伯驹《停琴摘阮图》、佚名《松风琴韵》等。古人于清泉石上谱一曲《风入松》,静听流水与松涛,亦为人生乐事。

“弹琴对月”,《洞天清录》载:“夜深人静,月明当轩,香燕水沈,曲弹古调,此与羲皇上人何异。”于静夜一调冰弦,万籁齐入琴声,佚名《松荫玩月图》、马远《月下赏梅图》(图8)等均绘此中佳趣。按《溪山琴况》“静”况云:“至静之极,通乎杳渺,出有入无,而游神于羲皇之上者也。”“淡”况亦云“每山居深静,林木扶苏。清风入弦,绝去炎嚣,虚徐其韵。所出皆至音,所得皆真趣,不禁怡然吟赏。”可知琴须无人处静听方妙,不过夜深抚琴需徽位分明,方能按泛到位,因此《洞天清录》有《蚌徽》一文载:“古人所以不用金玉而贵蚌徽者,盖蚌有光采,得月光相射则愈焕发,了然分明。此正为‘对月及‘膝上横琴设。”叫可见夜间抚琴十分流行,而彼时古琴制作已考虑到暗处拨弄的需要。

“弹琴舞鹤”,《洞天清录》载:“弹琴舞鹤,鹤未必能舞,观者哄然,弹者心不专,此与观优何异,诚非君子之事。”看似古人并不赞同弹琴舞鹤,因鹤不通音律,未必能翩翩起舞。不过佚名《深堂琴趣图》描绘白衣秀士于书斋端坐抚琴,石径双鹤闻音起舞,当然其中想象成分居多。按史载春秋时师旷为晋平公奏“清徵”,二玄鹤从天而降,延颈而鸣、舒翼而舞,鹤舞乃至乐象征,体现出琴人超凡人圣,故琴家对其十分偏爱。

“临水弹琴”,《洞天清录》载:“湍流曝布,凡水之有声,皆不宜弹琴,惟澄净池沼,近在轩窗,或在竹边林下,雅宜对之。微风洒然,游鱼出听,其乐无涯也。”若瀑布倾泻而下,心神为之激荡,并不适合演奏。因此佚名《观瀑图》、梁楷《观瀑图》中二琴人均未彈琴,而是携琴于飞流之下静观。至于在无声水池边抚琴则两相得宜,水流过处,恰似弦外之音。佚名《卢鸿草堂十志图》、佚名《临流抚琴图》、佚名《水亭琴兴》等均绘水滨弹琴之雅兴。

“膝上横琴”,《洞天清录》载:“春秋二候,气清而和,人亦中夜多醒,月色临窗,披衣趺坐,横琴膝上,时作小操。然须指法精熟,方可为此。”可知于膝头自在奏一小曲亦为快事,如佚名《临流抚琴图》、赵伯驹《停琴摘阮图》、刘松年《琴书乐志图》等均绘此景。膝上鼓琴者多隐逸人士,如宋画中的卢鸿、荣启期、陶渊明等均游心太玄,旁若无人。与之相对,黄门士则多于桌边弹琴,如《听琴图》《松荫鸣琴图》《高会习琴图》中的王公大臣均正襟危坐抚琴。

膝上弹琴难免不稳,因此宋代以来琴案广泛流行。《洞天清录·琴案》载:“琴案须作维摩样,庶案脚,不碍人膝,连面高二尺八寸,可入膝于案下,而身向前。”可知琴案矮于普通桌案,以两膝能放进桌下为宜;桌面材料以石质为佳;若用木材制作,需用厚实木板,且最好于桌板下设空箱以扩大共鸣。如赵估《听琴图》中所绘琴案,面下可见音箱,镂刻精美(图9)。

除上述对花、对月、临水、舞鹤、膝上鼓琴外,明朱厚爝《风宣玄品·古琴十四宜弹》还录有:“遇知音、逢可人、对道士、处高堂、升楼阁、在宫观、登山阜、憩空谷、坐石上、游水湄、居舟中、息林下、值二气朗清、当清风明月。”《洞天清录》之《琴室》亦载“幽人逸士于高林大木、岩洞石屋之下清旷地,清寂幽境,又有泉石之胜,琴声愈清与广寒月殿何异。”古琴演奏少见笙歌繁华之地,举凡深林空谷、山岩崖壁之处均适宜抚琴。宋画中佚名《松荫玩月图》、佚名《会昌九老图》、佚名《深堂琴趣图》等均绘琴人于岩石幽壁、楼台水榭抚琴。另外佚名《归去来辞书画图》绘舟中横一古琴,可知舟中弹琴亦不乏佳兴,因此傅申先生考证的“书画船”中,想来亦有不少古琴点缀其间。

此外,古时有条件者还专门辟有琴室,《洞天清录·琴室》载:“盖弹琴之室,宜实不宜虚,最宜重楼之下。盖上有楼板,则声不散;其下空旷清幽,则声透彻。若高堂大厦则声散,小阁密室则声不达,园囿亭榭尤非所宜。”可知为琴声悠扬考虑,造一适宜琴室十分必要,且琴室建构需符合声学原理,方能最大程度传播琴声。另据《风宣玄品·琴室》载:

予尝置琴室,用石砌为空谷,虽响多生湿气,不可久坐。乃置琴室于池上,名日神谷。广一丈约深二丈许,前有露台,隔作前后二间,内间为琴室。周围皆用粉饰,令不通风气,外间左右皆用开窗,俱用懒凳以延客话之意也。中皆种白莲花,养金鱼于内,四围皆种松竹梅兰,于岸砌之。傍竹间驯鹤二枚、鹿二枚。松下置酒炉、茶壶、药具之类以助清兴。有用庵为琴室者,不能容客,莫若为室。

琴室如此,堪称典范,不仅有空谷传音、虚堂习听之妙,且设懒凳供知音坐赏,可为“对人弹琴”;池中植白莲花,可供“对花弹琴”;游鱼戏于莲叶间,可作“临水弹琴”;中有野鹤闲庭信步,又可“弹琴舞鹤”,可谓尽善尽美。而不少琴曲名称也反映出古琴与万物的亲近。琴映万川,天地万物已成为琴曲创作之源。

四、携琴远游

宋画中携琴访友、赴宴等题材数见不鲜,“携琴访友”已然成为独立画题,而其背后,是宋代琴派流动版图的真实反映。南宋琴坛出现浙派,对当时琴界乃至后世琴派影响深远。同一琴派琴人常寻师访友、切磋琴艺,通过琴艺表演、琴谱编纂等方式将琴学思想播至四面八方。此外宋画中“携琴”“策杖”这两个意象常相结合。琴人策杖彳亍,穿梭古道荒天、寒林幽谷,身影分外落寞,如佚名《木末孤亭图》中江水接天,悬崖下一扶筇老者正欲拾阶而上,前往云深之孤亭,童子持琴而伴,二者身影与危崖对比鲜明。琴人不辞劳苦抱琴前往奇伟瑰怪之处,似于泠泠七弦中,心洗流水。千古遗音流淌指下,千里之行又何足道也。而古人以为琴与神通,一朝天人际会,或孤馆遇神,便可一通玄妙。

此外值得注意的是,携琴图卷中的抱琴法多失古意。朱权《太音大全》中“古人抱琴法”载:“抱琴之法,以面为阳而向外,以背为阴而向内。内头前而宜高,尾后而宜低,今人多以背向外者,取其龙池之便,可以容指握也,然如是失于理未宜。”(图10)然而宋画中的抱琴者除李公麟《西岳降灵图》、佚名《松荫策杖图》、佚名《水村楼阁图》、佚名《携琴闲步图》、佚名《杨柳溪堂图》中为古人抱琴法外,其余多为不合古意的今人抱琴法,甚至更不美观的方法,如画中出现童仆肩扛、横抱以及背琴的粗俗场景。肩扛古琴见辽代佚名《深山会棋图》,画中童子如扛扁担般抱琴,十分滑稽;拦腰横抱古琴见夏圭《雪屐探梅图》,琴与童子身体呈交叉状,头重脚轻稍显不稳,好在有琴囊的保护,避免了磕碰(图11)。按琴囊为“琴坛十友”之一,宋画中赵伯驹《江山秋色图》、马远《月下赏梅图》、夏圭《雪屐探梅图》、梁楷《观瀑图》等均绘此物,可见古人携琴外出多以琴囊盛琴,以挡灰避雨。除琴囊外还有琴匣,亦占“琴坛十友”一席,不过琴匣多置室内,为梅雨时节避湿之用,惜宋画中不见。

(五)退藏于阁

宋人金石收藏中常见古琴,刘松年《溪亭客話图》、钱选《鉴古图》、佚名《荷亭婴戏图》等均对此有所反映。关于宋人的藏琴风潮,宋赵希鹄《洞天清录》、周密《志雅堂杂钞》《云烟过眼录》、苏东坡《杂书琴事》、章望之《延漏录》、王辟之《渑水燕谈录》、蔡绦《铁围山丛谈》等均有论及,《洞天清录》序云:“尝见前辈诸老先生多畜法书、名画、古琴、旧砚,良以是也。”从中可以想见当时古琴收藏盛况,而琴器收藏于徽宗一朝达到顶峰,以徽宗本人为代表,其宣和殿“万琴堂”即搜罗天下名琴,所费不赀。

此外宋画中的古琴图像有的清晰醒目,能看出琴式。琴器自诞生之初即样式繁多,宋陈呖《乐书》著录:“素琴、清角、凤凰、号钟、绕梁、绿绮、清英、焦尾、怡神、寒玉石、和志、六合、石枕、落霞、响泉、韵磬、荔枝、百衲琴。”另外诸如《太音大全》、《琴书大全》等记载更是不可胜计。宋画中所绘古琴多为仲尼式,而传世宋琴如“万壑松”“金钟”“玉壶冰”“玲珑玉”(仲尼式变体)、“清籁”“奔雷”“海月清辉”等亦为仲尼式。按郑珉中先生曾撰文论及,其认为东汉至中唐仲尼式琴并不多见,而晚唐以来儒学兴盛,孔子地位无限提升,故仲尼式琴开始广泛流行。仲尼式琴见于赵佶《听琴图》、佚名《归去来辞书画图》等。当然宋画中亦见其他琴式,如佚名《荷亭婴戏图》中琴为正合式,此外李公麟《西岳降灵图》中士人所背之琴,琴头部分左右不对称,当为画家无心之误(图12)。

结语

宋画中与琴相关的画卷反映出宋代琴学发展的诸多方面,还原了彼时琴坛的历史面貌,为今人研究宋代琴学,乃至琴乐发展提供了宝贵的一手材料,同时亦能发现不少问题。如宋画中女性琴人颇为罕见,目前笔者仅于佚名《杨柳溪堂图》中发现抱琴女子,且掩没在排练丝管的众人中。而随着时间推移,到元明清时期,琴画中出现女性琴人身影,如明吴伟《武陵春图》,陈洪绶《授徒图》,清黄慎《携琴仕女图》等,由此亦可探知琴人的身份变迁。

此外若放眼至琴画史,可从中发现画中琴的“升格”之势,宋画中的古琴多是长卷中的一点,而像赵估《听琴图》之类专题描绘弹琴的画作并不多,而到元明清琴画中,鼓琴场景逐步深化,从宋画之“点缀”提升至“点睛”之笔,古琴已成为琴画的重要组成;再到后期又出现琴人肖像等画作,此时琴一跃而成画眼。这种表面上的“放大”,不仅体现宋代以来琴人地位的提升,更印证“琴”在“八音”中“扶摇直上”的地位变迁,而其它的乐器诸如琵琶、锣、鼓、笙、箫等则不见历代画家如此偏爱。

尤为重要的是,上述画作承载的图像内涵多与历代琴书所载相合,可两相参照,互为增益。如宋画中习见的“携琴访友”画题,可视作南宋浙派传播过程的一个截面,而这些画作者如张先、马和之、赵伯驹、刘松年、马远、夏圭、龚开、梁楷、钱选等或身为浙人,或活跃于浙江一地(其中除张先外均为南宋时人),折射出浙派的巨大影响力,不仅于琴乐中绵延流淌,乃至画卷中也生动浮现。彼时彼地,画家们耳濡目染于浙派古琴的流声岁月中,将其流注笔端、传承至今。衍至明清,随着浙派、虞山派、广陵派等消长寂灭,琴画也以杭州为中心辐射至周边区域,而其背后琴人的历史轨迹,亦可于宋代至今的琴画中得以展现。

责任编辑:钱芳