宗镜大昭之庙与六世班禅

柳森

位于北京香山公园内的宗镜大昭之庙,在乾隆帝接待六世班禅朝觐过程中发挥了重要作用。之前学界关于与六世班禅朝觐相关的北京地区寺庙研究均集中于雍和宫和西黄寺,而对于宗镜大昭之庙少有关注。为此,本文拟利用清宫档案、方志等相关史料,复原宗镜大昭之庙的藏汉交融建筑风格,并揭示其繁华背后面临的建造资金短缺问题,同时,通过详细考证该庙的开工时间得出结论:宗镜大昭之庙本来并非为六世班禅朝觐而专门建造。

建成于清乾隆四十五年(1780)的宗镜大昭之庙,亦称“昭庙”“香山昭庙”。该庙坐落在北京市海淀区香山公园东宫门以北、见心斋以南,原地为清代皇家苑囿“三山五园”之一的静宜园之别垣中部,其地原为清代皇家鹿园,“又称昭庙,清乾隆四十五年既建须弥福寿之庙于热河,复建昭庙于香山之静宜园。”[1]“昭庙”一词,在该庙藏文碑文中译为“觉卧拉康(jo-bo-lha-khang)”,“觉卧(jo-bo)”意为“尊者”,“昭”应为藏语“觉卧”一词之变音,“拉康(lha-khang)”意为“神殿”,因此,“昭庙”之名意为“尊者神殿”。

六世班禅额尔德尼(1738-1780),法名罗桑巴丹益西(以下简称六世班禅),是清代唯一一位东来朝觐的班禅。在英国多次试图干涉西藏事务的形势下,乾隆四十四年(1779)六月十七日,六世班禅由扎什伦布寺起程,于乾隆四十五年(1780)七月二十一日抵达承德,九月初二日到达北京,由此千里迢迢地东来朝觐乾隆帝。觐见其间,六世班禅与乾隆帝多次会晤,积极参议藏政,并直接推动了清中央政府对八世达赖喇嘛亲政的决策进程。之后不久,六世班禅因水土不服且劳累过度而染天花,不幸于十一月初二日戌时圆寂于北京西黄寺。在京期间,乾隆四十五年(1780)九月十九日,乾隆帝与六世班禅共同出席了宗镜大昭之庙的开光大典,六世班禅还在该庙驻留了四日。同时,据《大清一统志》载:“宗镜大昭之庙在香山静宜园,亦名昭庙。乾隆四十五年,后藏班禅额尔徳尼远来祝厘,因即鹿园地建庙以居之,有御制昭庙诗。”[2]可见,该庙的功能与位于承德的须弥福寿之庙相同,在清中央政府接待六世班禅朝觐过程中发挥了重要作用。截至目前,学界尚未有研究成果对该庙的基本布局进行文字还原,也未涉及其建造过程中面临的资金紧张问题,同时,已有研究成果均认为该庙仅是清中央政府为六世班禅朝觐而专门建造,其根据在于乾隆帝在《昭庙六韵》中开篇即云“昭庙缘何建,神僧自来遐。”[3]但笔者通过考证该庙的开工时间得出结论:宗镜大昭之庙本来并非为六世班禅朝觐而建,而是该庙开工建造在前,而六世班禅提出朝觐之意在后,因此,清中央政府因势利导、顺势而为,将这座仿照拉萨大昭寺建筑风格的藏传佛教寺院,作为六世班禅来京朝觐期间的政教活动场所之一。可以说,宗镜大昭之庙与六世班禅确实“缘分”颇深。

一、宗镜大昭之庙的藏汉交融建筑风格

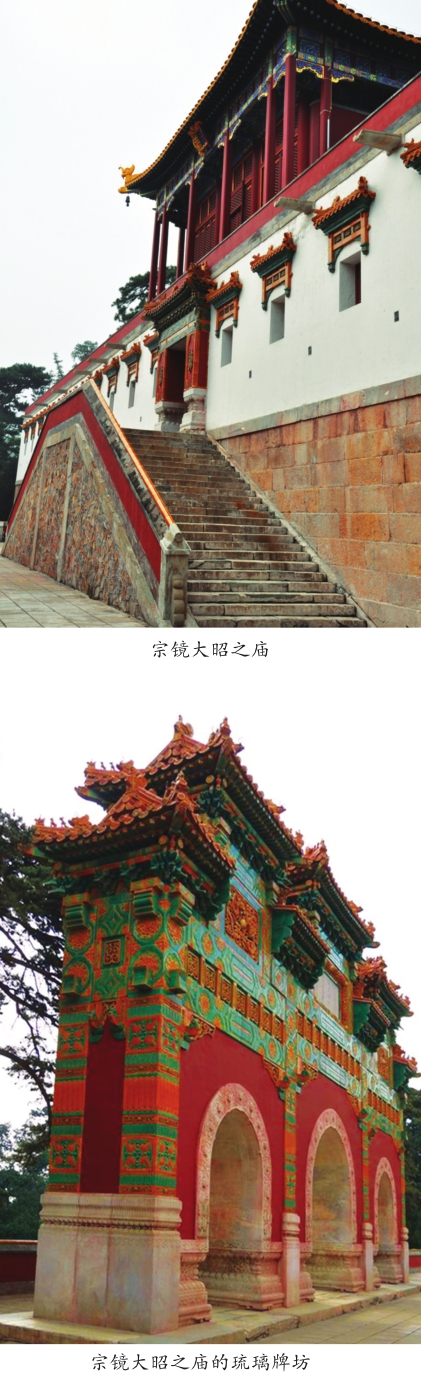

宗镜大昭之庙是一座清中央政府主持建造的藏传佛教格鲁派寺院。关于该庙的建筑风格,乾隆帝在《昭庙六韵》中明确写道:“又,昭庙肖卫地古式为之。卫者,番语谓中,俗谓之前藏”[4],即按照前藏地区的传统藏式建筑风格而设计建造。因此,其建筑风格以藏式为主,同时因其身处京城,也必然会融合一部分汉式建筑形式。这座藏汉混合型的寺庙现占地面积9100平方米,因其于清咸丰十年(1860)、光绪二十六年(1900)先后遭到英法联军和八国联军的破坏,庙中除清静法智殿、琉璃牌坊、琉璃塔等建筑保存较为完整外,其他建筑损毁严重。因此,需依靠相关史料记载,方可还原其基本布局。

《钦定日下旧闻考》对宗镜大昭之庙的布局有较为详尽的描述:“门东向,建琉璃坊楔,前殿三楹内为白台,绕东、南、北三面,上、下凡四层。西为清净法智殿,又后为红台,四周上下亦四层……额悬都罡正殿。乾隆四十五年,就鹿园地建琉璃坊,东面额曰法源演庆,西面额曰慧照腾辉,前殿额曰众妙之门。清净法智殿前,八方重檐碑亭内,恭勒御制昭庙诗。红台上层东额曰大圆镜智殿,西曰妙观察智殿,南曰平等性智殿,北曰成所作智殿,皆皇上御书。”[5]同时,据成书于乾隆末年的《宸垣识略》记载:“宗镜大昭之庙在静宜园北,亦称昭庙,乾隆年建,楼殿凡四层,庙北度石桥为正凝堂,堂北为畅风楼,皆临幸憇息之所。”[6]由此可知,宗镜大昭之庙门前应有一道方河和一座石桥,北为正凝堂和畅风楼。

以此为基础,结合如今遗存情况(现仅存留琉璃牌坊、四个幡杆石座,白台、红台基,御碑及基座,琉璃万寿塔),可知该庙主要建筑包括:石桥、清净法智殿、琉璃牌坊、大白台、井字形重檐碑亭、大红台、都罡正殿及琉璃万寿塔等。

此外,关于各殿内佛像、供器等具体布局,现并无资料可参考,但在乾隆四十四年(1779)十月的《内务府造办处档》中,有关内务府造办处铸炉处的档案记载如下:“于四十四年十月十九日,催长金江持来奏折底一件,内开:奴才英、舒谨奏为奏闻事,乾隆四十三年四月二十七日,遵旨成造静宜园新造昭廟紫檀木塔内供铜胎鈒半身像无量寿佛一千五十六尊,得时镀金。钦此。奴才舒将已造得现镀金未完半身无量寿佛一千五十六尊内,已镀得无量寿佛并未镀得无量寿佛,一并进恭呈御览。”[7]再结合上文引述乾隆四十三年(1778)四月二十七日的铸炉处档案内容可知,其时,宗镜大昭之庙南楼(平等性智殿)内,应供通高二丈的安紫檀木八方塔一对,同时,塔内供一千零五十六尊镀金铜胎半身像无量寿佛。

由现存遗址观之,宗镜大昭之庙建筑群依山而建,坐西向东,由低到高,层层递进,其建筑布局有一条明显的中轴线,此特点与承德的须弥福寿之庙相同。同时,在该庙西端的妙观察智殿背后,依山建有一座七层密檐式实心琉璃塔,其顶为黄琉璃瓦,台基为汉白玉须弥座,塔身为八角形,由绿琉璃砖砌成,塔身表面饰有八十座琉璃佛龛。从造型方面看,此塔与须弥福寿之庙的万寿琉璃宝塔非常相似,同时,二者位置亦相同,即均依山而立并位于寺庙的最高处即中轴线的最顶端。二者不同之处在于,须弥福寿之庙的建筑格局中,红台在前、白台在后,这与后藏扎什伦布寺相似,“而香山昭庙设计布局则以佛教时轮金刚曼荼罗坛城为设计参考,殿宇名称也基本相同,如红台大圆镜智、成所作智、妙观察智、平等性智四智殿,其前面白台清净法智则出于时轮金刚坛城的第二层语觉悟坛城特性之‘清净的特质,取名宗镜大昭之庙亦含有与西藏大昭寺相似的含义,公元7世纪大昭寺的修建中首先应用了曼荼罗艺术。”[8]因此,整体而言,宗镜大昭之庙是仿照前藏拉萨大昭寺而设计修建的。众所周知,承德的须弥福寿之庙是完全仿照六世班禅驻锡的后藏扎什伦布寺而建造,而这种前藏拉萨大昭寺式的建筑风格也反映出:宗镜大昭之庙本来并非为六世班禅朝觐而专门建造。

不过,就总体建筑风格而论,宗镜大昭之庙是“以藏族碉房式建筑风格为主体,也用了一些汉式的遮檐手法,是藏汉建筑艺术结合的又一产物。”[9]该庙主体呈方形碉式,白色条石为基,红色墙身,墙体上方四周间隔设有藏式梯形壁窗,上部饰有汉式单斜面的遮檐。同时,其亦采用了汉式建筑风格,即庙有一条中轴线,此外,其琉璃牌坊由黄绿两色琉璃砖装饰,琉璃瓦顶亦为飞檐式,这均是汉式建筑风格的具体展现。综上,从民族与宗教的角度来看,宗镜大昭之庙不仅可视为藏汉建筑风格融合的精品,亦可视为藏传佛教与汉传佛教建筑艺术交融的典范。

二、宗镜大昭之庙建造资金十分紧张

虽然宗镜大昭之庙是清中央政府主持修建的高规格藏传佛教寺院,但据笔者考查《清宫热河档案》等档案史料可知,该庙在建造过程中,出现了严重的资金紧张问题。对于宗镜大昭之庙的修建费用总额,根据目前所见史料仍未可知。不过,乾隆四十四年(1779)十一月初九日,“据造办处奏准成造宗镜大昭之庙都罡殿一座,五方佛殿五座,所有应镀饰头停脊料瓦片等项,估需头等镀金叶八千五十两三钱四分六厘。又遵旨加镀一次,计镀二次,共约用金一万六千一百两六钱九分二厘,除造办处库内现有金叶二千八百两全数领用外,尚应需头等金叶一万三千三百两六钱九分二厘,向广储司银库领取应用。”[10]可见,因该庙与须弥福寿之庙相同,因此也需要镀金两次,不过,即便是镀金一次,造办处库内所存金叶也不敷其用,因此,必须向广储司银库“求援”。

同时,在乾隆帝七旬万寿节期间,内外王公、满汉文武官员等恭造无量寿佛,先后共三次,耗费银两巨大,据乾隆四十六年(1781)二月十八日福隆安奏明:“以上三次通共报到造佛二千二百九十九尊,计银三十三万一千一百八十四两,内除恭造无量寿佛一万一千尊、贤界千佛一千尊,奏明用过工料银十二万六千八百九十二两,又奏交昭庙工程处银十六万五百一十六两,二共享银二十八万七千四百八十两,尚余银四万三千七百七十六两。”[11]经过计算可知,平均每尊佛像需用银16两,计划用银331180两,不过,造佛像实际耗银仅126892两,而拨交给宗镜大昭之庙工程处的160516两,其数额却占这笔款项总额的一半左右。此外,当时该庙早已落成,因此,这部分款项应是用于归还该庙修建过程中的借款。

其实,须弥福寿之庙与宗镜大昭之庙的工程用银,均应向内务府造办处银库支领,如据《内务府造办处活计档》记载:“须弥福寿之庙造铜瓦处现有回残铜斤,请即于此项内动用,毋庸另行支领外,至所需金叶工料银两,请由造办处库内支领应用,统俟完竣之日,奴才(按:指管理造办处事务大臣舒文)按照实在尺寸详细查核,另行奏销。”[12]同时,行政命令尤其是乾隆帝谕旨的随机性与不确定性,则经常会使造办处银库出现入不敷出、资金紧张的状况。因此,向其他部门临时挪借的情况时有发生。例如,乾隆四十五年(1780)十一月十一日,大学士阿桂在奏折中言及:“永和等解交修理须弥福寿庙工借过银十万两。”[13]因此可推定,上文提及的拨交给宗镜大昭之庙工程处的160516两银,应是用于偿还宗镜大昭之庙的工程借款,而由此不难看出,此前宗镜大昭之庙工程的资金状况不仅紧张且缺口很大。

三、宗镜大昭之庙与六世班禅的“因缘际会”

此前,学界根据乾隆帝的《昭庙六韵》诗文所载,而认为清中央政府修建宗镜大昭之庙的目的是以此庙作为六世班禅来京朝觐乾隆帝期间的夏季驻锡之地,但笔者通过查阅中国第一历史档案馆所藏相关清宫档案发现,该庙开工建造于乾隆帝获知六世班禅朝觐意愿之前,因此可以断定:该庙本来并非为六世班禅朝觐所建。

对于宗镜大昭之庙开工兴建的具体时间,在清代官方文献中并无准确记载。不过,通过阅读中国第一历史档案馆馆藏乾隆朝的《内务府奏案》与《内务府造办处活计档》两件珍贵档案,可推定其开工兴建的具体时间为乾隆四十二年(1777)年。

据乾隆五十七年(1792)二月二十六日,和珅等为核算工料银两等事的奏折中记载:“查得,宗镜大昭之庙系乾隆四十二年兴工,于四十四年完竣。迄今虽经十有四年,但头停木植间有糟朽、渗漏情形,究系原承修时,未能办理妥善。此次拆修所费工料银一万五百四十三两六钱二分七厘,应着落原管工大臣、监督等如数分赔。今拟大臣等分赔六成,监督等除已故、无力赔偿者毋庸议处外,其余监督等分赔四成,谨将应分赔银两数目另缮清单一并恭呈御览。”[14]据此,可以明确得知,宗镜大昭之庙的开工时間是乾隆四十二年(1777)。

另据乾隆四十三年(1778)四月的《内务府造办处档》中,有关内务府造办处铸炉处的档案记载:“二十七日,福(按:指福隆安)谨奏为请旨事,香山新建昭庙内,照依热河布达拉,南楼内应供安紫檀木八方塔一对,通高二丈,约计核算工料银不过一万两有零。请交杭州织造福海敬谨办造,送京合对、安供。如蒙谕允,奴才即按尺寸烫成样式,恭呈览后,交发福海照样成造。缮写折片交奏事总管桂元具奏。奉旨:知道了,钦此。于五月初四日,公尚书福面奉谕旨,福海今已抄家、拿问治罪,昭庙应供之塔,动用官项钱粮成造,钦此。”[15]由此可知,在乾隆四十三年(1778)四月之前,宗镜大昭之庙即已开工兴建,而这也佐证了以乾隆四十二年(1777)年作为其开工兴建的具体时间的合理性。

值得一提的是,这一开工兴建时间,却使宗镜大昭之庙的修建初衷令人生疑。虽然乾隆帝在乾隆四十五年的《昭庙六韵》中,明确指出该庙专为嘉勉六世班禅朝觐之举而建,但乾隆帝得知六世班禅朝觐意愿的时间,却是乾隆四十三年(1778)年十二月初。乾隆四十三年(1778)十二月初九日,乾隆帝谕曰:“昨据章嘉呼图克图奏称,班禅额尔德尼因庚子年为大皇帝七十万寿欲来称祝。朕本欲见班禅额尔德尼,因道路遥远或身子尚生,不便令其远涉,今既出于本愿,实属吉祥之事,已允所请。是年朕万寿月,即驻热河,外藩毕集。班禅额尔德尼若于彼时到热河,最为便益。已谕令于热河度地建庙,备其居住。”[16]

而由前述档案记载可知,该庙的兴建时间约为乾隆四十二年(1777)年,至少不迟于乾隆四十三年(1778)四月。同时,乾隆帝在此谕令中,也仅仅言及“在热河度地建庙,备其居住”,即仅指出随后在承德开工兴建的须弥福寿之庙,却并未提及此前已在北京开建的宗镜大昭之庙。此外,笔者前文已述,须弥福寿之庙乃仿照后藏扎什伦布寺建筑风格所造,而宗镜大昭之庙却是效仿前藏大昭寺建筑风格而建。另一方面,关于此庙的建筑特点,六世班禅本人也在其应邀为此庙开光之际言及:“应邀经西门与西界门,过古林桥,船渡大河,莅临香山,为如同拉萨佛殿的香山佛殿塔像举行大威德开光典礼,历时三天。”[17]同时,值得一提的是,在《六世班禅传》中,昭庙的藏文名称是lha-savi-vdra-lcogs-gtsug-lag-khang,意为“仿照拉萨大昭寺建造的寺庙”。可见,六世班禅本人也认为:宗镜大昭之庙的建筑风格与前藏拉萨等地的寺庙相近,而与其本人驻锡管辖的后藏日喀则地区的寺庙建筑风格迥异。由此,可得出结论:宗镜大昭之庙的修建初衷确为阐扬藏传佛教,但并非为六世班禅东来朝觐而专门建造。

关于宗镜大昭之庙的具体落成时间,上文所参《内务府奏案》中言及“四十四年完竣”,据此可知,在乾隆四十四年(1779),此庙的外部建筑部分应已完成。但是,其内部装饰工作仍在进行之中,直至次年九月才基本完成,即“九月,班禅喇嘛扈跸旋,赐宴南苑,以香山昭庙蒇工,诏庆赞之。”[18]对此,乾隆帝也在《昭庙六韵》中写道:“是日,自谒陵回跸至香山,落成,班禅适居此,庆赞。”[19]此“是日”应为乾隆四十五年(1780)九月十九日。另外,负责六世班禅朝觐接待工作的皇六子永瑢在奏折中写道:“再,本月十六日据军机大臣寄信永瑢内开,兹定本月十九日皇父暂不去潭柘寺,由皇幸庄直抵香山。钦命十八日始在昭庙诵经,十九日班禅额尔德尼于昭庙迎驾,开光讽经,逾三日事毕,二十一日班禅额尔德尼返回黄寺,钦此。”[20]可见,宗镜大昭之庙的开光仪式是在乾隆四十五年(1780)九月十九日举行的,而此时间即为宗镜大昭之庙的具体落成时间。值得一提的是,虽然乾隆帝的《昭庙六韵》及诗注是以满、汉、蒙、藏四体文字镌于碑上,但该诗是以追述形式叙述的宗镜大昭之庙的修建缘由和六世班禅为其开光这一史事,因此,亦可断定:六世班禅并未亲眼见过此碑及碑文。

综上,宗镜大昭之庙本来并非为六世班禅朝觐而建,但在该庙施工建造期间,恰逢六世班禅表达了朝觐意向并被乾隆帝所知晓,因此,乾隆帝在《昭庙六韵》中所言及的“昭庙缘何建,神僧自来遐”实为其顺势之举,可以说,宗镜大昭之庙与六世班禅之间确属“因缘际会”。

尽管宗镜大昭之庙并未如西黄寺一样,发挥六世班禅在京驻锡地的作用,但乾隆帝与六世班禅共同为其开光,则不仅使该庙熠熠生辉,也成就了清代北京宗教发展史上的一段佳话。宗镜大昭之庙作为乾隆朝清中央政府兴建的最后一座藏汉交融式大型佛教建筑,其藏汉结合的皇家建筑艺术特色正是自古以来汉藏文化交流频繁、文化血脉相连的直接产物。同时,该庙对于加强清中央政府与西藏地方之间的紧密团结,亦具有重要的政治象征意义,其不仅是乾隆帝与六世班禅亲切会晤、进行政教交流活动的重要场所,也是六世班禅为国家统一和民族团结而万里朝觐的爱国之举的重要见证,更是“西藏自古以来就是中国不可分割的一部分”这一事实的有力证明。

*本文为国家图书馆青年基金项目“国家图书馆藏清代西藏方志整理与研究”(项目编号NLC-KY-2014-38)的研究成果。

注释及参考文献:

[1]许道龄.北平庙宇通检(下编)[M].国立北平研究院史学研究会, 1936: 46.

[2](清)和珅等.大清一统志[Z],卷2.清光绪二十三年(1897)杭州竹简斋石印本.

[3][4][19]北京图书馆金石组.北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编(第74册)[M].郑州:中州古籍出版社, 1997: 70.

[5](清)朱彝尊原辑,(清)于敏中等修,(清)窦光鼐等纂.钦定日下旧闻考(卷87)[M].清乾隆间(1736-1795)刻本.

[6](清)吴长元.宸垣识略(卷15)[M].清乾隆间(1736-1795)池北草堂刻本.

[7][15]中国第一历史档案馆,香港中文大学文物馆.清宫内务府造办处档案总汇(第41册)[M].北京:人民出版社, 2005: 219,216-219.

[8]袁长平.乾隆年间的藏式姊妹建筑[N].北京日报, 2010-04-12(15).

[9]陈锵仪.宗镜大昭之庙——为六世班禅修建的夏季驻锡地[J].北京档案, 1996(11):41.

[10][20]中国第一历史档案馆,中国藏学研究中心.六世班禅朝觐档案选编[M].北京:中国藏学出版社, 1996: 112-229.

[11](清)[佚名].庆典章程(卷1)[M].清光绪间(1875-1908)刻本.

[12][13]中国第一历史档案馆、承德市文物局.清宫热河档案(第4册)[M].北京:中国档案出版社, 2003: 336-470.

[14]中国第一历史档案馆藏.奏为宗镜大昭之庙工程分赔银两数目事[M].乾隆五十七年二月二十六日,内务府奏案,案卷号: 05-0439,檔案编号: 05-0439-074.

[16]清高宗实录(卷1072)[Z].乾隆四十三年十二月乙丑.

[17]嘉木央·久麦旺波.六世班禅洛桑巴丹益希传[M].许得存、卓永强译.拉萨:西藏人民出版社, 1990: 531.

[18](清)祁韵士.清藩部要略(卷18)[M].清道光间(1821-1850)筠渌山房刻本.

作者单位:国家图书馆古籍馆