“公共性”管理框架与政府治理体系的构建

潘墨涛

摘 要: 我国政府治理现代化建设是当前的重要学术课题。自2008年世界性金融危机以来,政府治理出现了较大转向,抓住变革的动态,设计发展的战略,是推动我国政府治理现代化的根本要求。根据国外学者初步研究经验,以推进治理主体“公共性”为目标,设计具体可操作的“公共性”管理框架,构建全方位的“公共性”治理体系,将为我国政府治理现代化提供有价值的经验。

关键词: 政府治理现代化; “公共性”; 管理框架; 治理体系

中图分类号: D625 文献标识码: A DOI:10.13411/j.cnki.sxsx.2015.04.006

《易经》有云:“举而措之天下之民,谓之事业。”当前,实现政府治理现代化,是我国在全面深化改革的新形势下行政体制改革的总体战略目标,是惠及全民、福泽万代的事业。为了实现我国政府治理现代化,应当从战略的高度出发,设计合理可行的战略规划,以指导我国政府治理现代化的实践探索。[1]自2008年全球性金融危机爆发以来,世界政府治理现代化出现了比较大的转向,政府的角色和治理的路径被重新认识和规划,政府治理现代化的战略理论也随之出现了新的跨越。面对治理实践的变化和理论的发展,抓住推动治理主体公共化的创新点,设计合理可行的政府治理现代化战略规划,寻找推动其发展的新路径,是推动我国政府治理现代化的必然选择。

一、政府治理现代化的新趋势

政府治理现代化过程是针对问题、唯实的发展变革过程。自2008年以来,随着全球性金融危机、次贷危机、信用危机的危害扩散,在世界范围内出现了“治理失灵”问题。由此,治理理论开始转向,由提倡多中心的“没有政府的治理”转为重新重视政府作用,从“小政府、大社会”的治理模式向重视政府监管的治理模式转变,这些理论上的变化,体现了政府治理的现实问题以及社会针对政府治理“无力感”而寻找出路的诉求。

总的来看,政府治理现代化的新趋势包括以下两个方面。一方面,政府角色被重新定位,政府在多元治理中应当负起更多责任,不仅要提供公共服务,更要加强公共监管,弥补社会与市场的不足。因此,培育和强化政府在多元治理背景下的监管能力是目前各国政府发展的重点。另一方面,多元治理中非政府治理主体的公共性受到前所未有的重视,由于更多的公共产品供给责任由非政府组织肩负,其能否有足够能力承接公共职责、能否具有足够的“公共性”,是保障政府治理成效的关键因素。因此,汲取治理失灵的教训,培育非政府治理主体的公共性成为了政府治理理论与实践发展的方向。

从政府治理现代化的新趋势来看,在现实中,无论政府还是非政府组织及个人都有硬性缺陷。为弥补这些缺陷,必须加强对政府及非政府组织和个人的“公共性(publicness)”的管理,推动其进一步“公共化(publicization)”。推动多元治理主体的“公共化”,提升多元治理主体的“公共性”,要从创新“公共性”的管理框架和构建“公共性”的治理体系两方面入手,提升政府和非政府组织及个人的公共治理能力。

二、创新“公共性”的管理框架

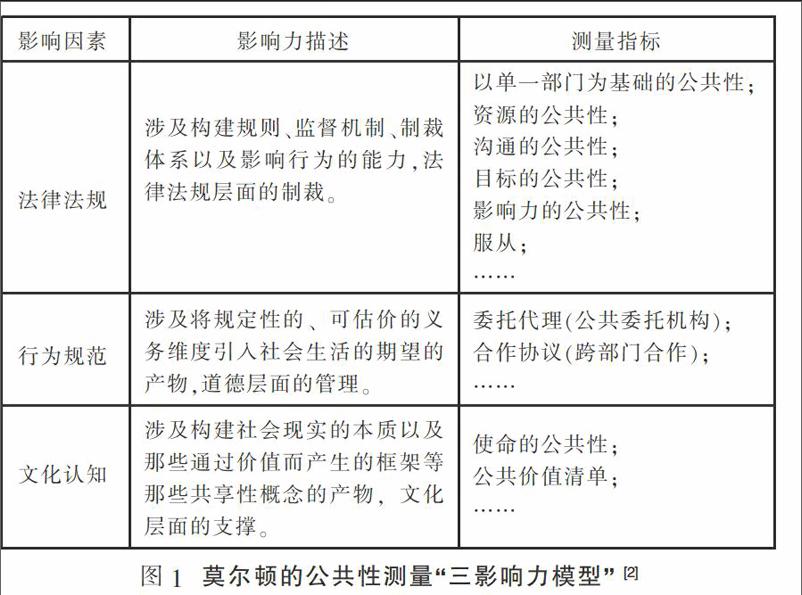

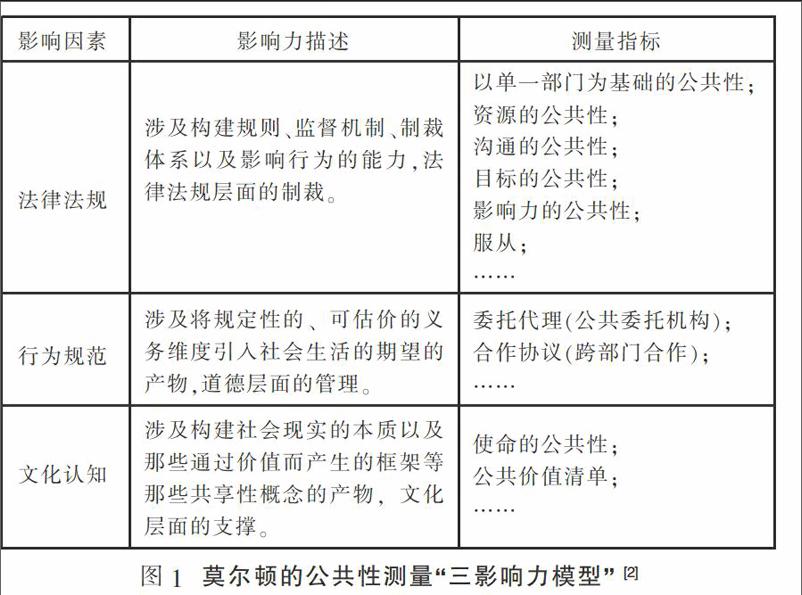

从“公共性”的内涵出发,是逐步创新“公共性”管理的钥匙。我们可以将公共性理解为:公共性既是个体利益的最大公约数,也是共同利益的最大公约数,所以,公共性是非排他性的、特定范围内社会价值尺度的体系。据此,管理治理主体的公共性,就是要寻找治理主体与全社会、治理主体与个人利益的最大公约数,找出能够影响和控制治理主体的行为与结果最大限度符合这种公共性的方法。美国学者莫尔顿(Stephanie Moulton)于2008年世界性金融危机后便已开始关注多元治理主体公共化的问题,并设计了测量公共性的“三影响力模型”,从“法律法规(Regulative)”、“行业规范(Normative/Associative)”和“文化认知(Cultural cognitive)”三种影响力出发,研究影响公共主体公共性的因素。[2]

该模型主要针对非政府的治理主体,目的在于从法律法规、行业规范和文化认知三方面来影响和控制非政府组织的公共性产出,促使其将更多资源投放在公共产品生产与供给上,而非仅仅聚焦非公共性的组织利益。从理论上说,莫尔顿的公共性测量模型和管理框架为政府监管、提升社会组织承接公共职能的能力提供了有效手段,但从实践上看,此模型仍然较为简单。第一,此模型针对的需要进行公共性管理的主体范围过于狭窄。从委托代理理论、跨部门合作理论出发,过于注重非政府组织的公共性缺失问题,而忽视了政府能力的提升以及公民个人公共性的培养。第二,此模型对测量组织公共性的意义大于管理组织公共性的意义,它最大价值在于可以从描述中寻找公共性缺失问题,而并不能明确对症下药,提出管理组织公共性的方案。第三,此模型只对影响力进行了分析,而并未对多元治理主体的公共性层次进行细分,这也使得此模型的应用性效果不佳。因此,从细化治理主体公共性层次、扩大此模型分析适用范围、提高模型实际应用性出发,可以对其做进一步修正:

图2治理主体公共性的管理模型将可分析的公共性分解为“使命”、“行为选择”和“公共性产出”三个层次,同时也将每个层次各细化为两个方面便于精确分析。“使命”是治理主体根本责任,是其公共价值的具体表现,是其存在发展的根本属性,包括社会使命和组织/个人使命两方面。三种影响力对治理主体使命的公共性影响程度不一,法律法规和文化认知的影响力在使命层次最为直接有力。“行为选择”层次表现的是治理主体决策行为的倾向,是治理主体“使命性利他”和“可接受的利己”两方面的利益平衡,是其既要维持公共性、履行治理的公共义务,又要维持本身生存与发展的最基本供给。法律法规圈定了治理主体的利益相关方范围,而行业规范的影响力对于治理主体在权衡相关方利益后作出行为选择具有最直接的影响。“公共性产出”是对治理主体所提供的公共产品的评估阶段,包括广泛的社会评估和治理主体自我评估,可以细分为“可测性”公共性产出和“不可测性”公共性产出两种类型。对于少部分“可测性”公共性产出的评估,法律法规和行业规范的影响力是最为直接有力的;而对于数量更多、范围更大的“不可测性”公共性产出评估,文化认知的影响力则发挥着决定性作用,某些情况可以对治理主体进行一种“定性”的评价或描述。

总之,管理治理主体的公共性,从“三影响力”和“组织行为三层次”两方面进行框架建构,可以比较全面地对包括组织和个人在内的所有治理主体的公共性进行分析,找出并纠正其中的影响力偏差,管理和控制治理主体的公共性。

三、构建“公共性”的治理体系

基于“多元治理主体公共性的管理模型”,对比实践中我国治理主体“公共性”治理体系的不足,可以通过对法律法规、行业规范和文化认知三方面的体系构建,提升包括政府、社会组织及个人在内的治理主体的公共性,推动我国政府治理的发展。

(一)完善治理主体的法律法规体系建设

1. 建设和完善我国治理主体相关法律法规,应充分考虑文化认知与行为规范对治理主体公共性的影响。法律法规对于治理主体使命的明确和限定,应重点考虑社会文化对治理主体的基本认知,从公共的文化认知出发,了解社会对治理主体的不同期待,结合治理实际情况,将这种期待以使命形式法律化。而对于治理主体行为选择的规范和限定,构建法律法规体系则应充分重视已有行业规范的影响,明确可影响治理主体行为选择的所有利益相关方,规范治理主体间行为关系,最大程度限制与公共利益相悖的治理主体利益,使法律法规对治理主体的行为有效控制在实现公共利益最大化的范围内。

2. 法律法规体系建设应奖惩并重、赏罚分明。《贞观政要·择官》中说:“赏当其劳,无功者自退;罚当其罪,为恶者戒惧。”仅靠法律法规的强制力来推动我国治理主体公共化是不够的,治理主体法律法规体系建设必须有明确的奖惩机制,实现法律的激励和训诫作用。尤其在治理主体行为选择和可测性的公共性产出两个层面,我国相关法律法规表现出奖惩不平衡的问题,惩戒规定入法但不明确,而奖励规定又鲜有入法。最典型的事例是行政奖励制度至今未建成完善的法律体系,这对于规范治理主体行为选择、促进公共性产出是极为不利的。

3. 法律法规体系建设应兼顾公私双方利益。当前很多治理问题都起于法律法规对公私利益界定的不完善,比如武汉市红十字会出租救灾仓库问题,就是因红十字会法中关于经费来源“动产和不动产的收入”相关规定不明确而引起广泛争议;比如《中国红十字会法》规定红十字会可从捐款中抽取不超过5%的费用用作管理费,这样的简单规定同样引起了社会对红十字会公共性的怀疑。因此,我国治理主体相关的法律法规体系建设要摒弃公共利益优先还是组织个人优先的老问题,从社会使命和组织/个人使命,公共利益和组织/个人利益两方面出发,构建公私利益结构完善的法律法规体系。在治理主体的使命层面,应在公共价值体系框架下,在法律法规中明确和融合社会使命与组织/个人使命。在治理主体行为选择层面,应从根本实际出发,正视治理主体生存与发展的基本需要,明确公私利益分野,寻找社会利益与组织/个人利益的最大公约数,充分保障其正当合法的个体利益,规范和控制其追逐个体利益的行为。

(二)推动治理主体相关行业规范的完善

1. 行业规范的完善应以公共价值体系为基础。公共价值体系既是一个社会的善恶好坏评断标准,又是表现公共需求和公共期望的道德载体。作为提供公共服务和公共产品的治理主体,完善相关领域的行业规范,一方面应高度重视培育社会公共价值,以公共价值体系为标准,通过协商合作,构建相互协作、相互监督、相互规制的行业规范体系,规范和控制治理主体的行为选择,评判治理主体的公共性产出;另一方面应以满足公共需求和公共期望为根本目标,拓宽公共需求和期望的发声渠道,围绕公共需求和期望构建现代政府治理的各项机制,培育治理主体尤其是政府对公共需求的敏感度,从扩大公共利益满足公共需求出发处理相关利益主体关系,推动治理主体公共性的提升,保证“行业内行为”始终指向公共需求。

2. 行业规范的完善应着重关注行业道德建设。行业道德是完善行业规范的土壤,是治理主体公共行为的标杆。关注行业道德建设,把重点放在治理“非道德行为”和打破“部门利己主义”两方面,规范治理主体道德行为,重建治理主体公共利益与组织个体利益的平衡。一方面,应从多元治理组织中个体的道德出发,推进行业道德建设,重视选人用人、教育培养制度机制的建设,避免再一次出现类似红十字会“郭美美事件”的道德危机;另一方面,要看到目前我国多元治理主体普遍存在组织部门利益或个人利益对公共利益的侵占,或组织/个人利益与公共利益相排斥的问题。应从公共利益出发,明确框定治理主体组织和个人利益范围,纠正与公共利益相悖的“部门利己主义”行为,维持治理主体基本运行和发展基础上追求公共利益最大化。

3. 行业规范的完善应强化治理主体的独立性。完善行业规范必须正视治理主体与利益相关方的关系问题,而规范治理主体各种错综复杂的利益关系,塑造健康的外部环境,则必须强化治理主体的独立性。无论从法律法规还是文化认知方面,治理主体的独立性都是不可挑战的,虽然现实中没有“绝对独立性”,但在公共价值体系和行业道德基础上强化治理主体的“相对独立性”是切实可行的。一方面,要重点厘清利益关系,从制度上规避幕后交易,减少公共暗箱行为,培育良好的协作治理环境;另一方面,更重要的是要进一步厘清政府与治理主体的关系,明确政府的治理角色,减少政府对独立治理主体的微观干预,变控制为监管,变命令为服务,以强化多元治理主体的独立性。

(三)引导文化认知对治理主体的理性评断

1. 以公共价值建设为基础,规范社会文化认知。理性来看,社会文化认知对我国治理主体发挥着塑造使命、评价行为的重要作用,但失之偏颇的文化认知对我国治理体系现代化反而有害。当前我国社会文化认知面临的最大挑战是价值观多元化发展对文化认知的分化作用,社会对治理主体的认知以多元的价值观为基础,甚至从小集团利益或个体私利出发,评判治理主体的“公共性”,造成了很多偏激错误的言论,影响了治理主体的发展。因此,规范社会文化认知,必须以公共价值体系为基础,整合社会多元价值观,从公共价值出发塑造健康的文化认知,减少认知冲突造成的治理主体公共性评价的模糊性,推进治理主体公共化。

2. 以科学理性评判为基础引导社会文化认知。除了应以公共价值为社会文化认知的基础,我们还应培养科学理性精神,发展对不可测性公共产出的评估方法,引导社会文化认知发挥其应有的作用。目前我国社会文化认知存在着很多源自传统文化、低俗文化的不科学因素,从这些文化土壤培育出的非理性文化认知对于治理主体发展很可能有一定阻碍作用。比如,治理主体做出传统文化所不接受的公共行为后,往往会落入“塔西佗陷阱”,而我国的传统的宽恕文化与西方不同,违背传统文化认知的治理主体要重新建立起社会信任很难,这对于正需大胆探索中的社会治理是弊大于利的。因此,以科学理性评判为基础引导社会文化认知,就是要普遍树立科学思维,培养理性公民文化,给予包括我国政府在内的治理主体更多的公正,为其发展提供宽松的土壤。

总之,我国政府治理现代化是一个长期的发展过程,政府作为治理主体之一,应当充分发挥治理“先行者”的作用,为社会治理主体创造环境,提供经验。推进我国治理主体“公共性”的管理框架与治理体系发展,从“多元治理主体公共性的管理模型”到基于此模型的“公共性”治理体系构建,为我国现代政府治理的发展提供了一种全新的战略手段。不过应看到,战略选择并不仅有这一个选项,公共性的管理模型仍需要实践的检验而不断丰富,不断提升实用价值,为构建完善的“公共性”治理体系提供更多路径选择。

参考文献:

[1]薄贵利,樊继达,等.建设服务型政府的战略与路径[M].北京:人民出版社,2015,(1).

[2]Stephanie.Moulton.Putting Together the Publicness Puzzle: A Framework for Realized Publicness[J].Public AdministrationReview,2009,September/October.

[责任编辑:任山庆;校对:党 婷]

摘 要: 我国政府治理现代化建设是当前的重要学术课题。自2008年世界性金融危机以来,政府治理出现了较大转向,抓住变革的动态,设计发展的战略,是推动我国政府治理现代化的根本要求。根据国外学者初步研究经验,以推进治理主体“公共性”为目标,设计具体可操作的“公共性”管理框架,构建全方位的“公共性”治理体系,将为我国政府治理现代化提供有价值的经验。

关键词: 政府治理现代化; “公共性”; 管理框架; 治理体系

中图分类号: D625 文献标识码: A DOI:10.13411/j.cnki.sxsx.2015.04.006

《易经》有云:“举而措之天下之民,谓之事业。”当前,实现政府治理现代化,是我国在全面深化改革的新形势下行政体制改革的总体战略目标,是惠及全民、福泽万代的事业。为了实现我国政府治理现代化,应当从战略的高度出发,设计合理可行的战略规划,以指导我国政府治理现代化的实践探索。[1]自2008年全球性金融危机爆发以来,世界政府治理现代化出现了比较大的转向,政府的角色和治理的路径被重新认识和规划,政府治理现代化的战略理论也随之出现了新的跨越。面对治理实践的变化和理论的发展,抓住推动治理主体公共化的创新点,设计合理可行的政府治理现代化战略规划,寻找推动其发展的新路径,是推动我国政府治理现代化的必然选择。

一、政府治理现代化的新趋势

政府治理现代化过程是针对问题、唯实的发展变革过程。自2008年以来,随着全球性金融危机、次贷危机、信用危机的危害扩散,在世界范围内出现了“治理失灵”问题。由此,治理理论开始转向,由提倡多中心的“没有政府的治理”转为重新重视政府作用,从“小政府、大社会”的治理模式向重视政府监管的治理模式转变,这些理论上的变化,体现了政府治理的现实问题以及社会针对政府治理“无力感”而寻找出路的诉求。

总的来看,政府治理现代化的新趋势包括以下两个方面。一方面,政府角色被重新定位,政府在多元治理中应当负起更多责任,不仅要提供公共服务,更要加强公共监管,弥补社会与市场的不足。因此,培育和强化政府在多元治理背景下的监管能力是目前各国政府发展的重点。另一方面,多元治理中非政府治理主体的公共性受到前所未有的重视,由于更多的公共产品供给责任由非政府组织肩负,其能否有足够能力承接公共职责、能否具有足够的“公共性”,是保障政府治理成效的关键因素。因此,汲取治理失灵的教训,培育非政府治理主体的公共性成为了政府治理理论与实践发展的方向。

从政府治理现代化的新趋势来看,在现实中,无论政府还是非政府组织及个人都有硬性缺陷。为弥补这些缺陷,必须加强对政府及非政府组织和个人的“公共性(publicness)”的管理,推动其进一步“公共化(publicization)”。推动多元治理主体的“公共化”,提升多元治理主体的“公共性”,要从创新“公共性”的管理框架和构建“公共性”的治理体系两方面入手,提升政府和非政府组织及个人的公共治理能力。

二、创新“公共性”的管理框架

从“公共性”的内涵出发,是逐步创新“公共性”管理的钥匙。我们可以将公共性理解为:公共性既是个体利益的最大公约数,也是共同利益的最大公约数,所以,公共性是非排他性的、特定范围内社会价值尺度的体系。据此,管理治理主体的公共性,就是要寻找治理主体与全社会、治理主体与个人利益的最大公约数,找出能够影响和控制治理主体的行为与结果最大限度符合这种公共性的方法。美国学者莫尔顿(Stephanie Moulton)于2008年世界性金融危机后便已开始关注多元治理主体公共化的问题,并设计了测量公共性的“三影响力模型”,从“法律法规(Regulative)”、“行业规范(Normative/Associative)”和“文化认知(Cultural cognitive)”三种影响力出发,研究影响公共主体公共性的因素。[2]

该模型主要针对非政府的治理主体,目的在于从法律法规、行业规范和文化认知三方面来影响和控制非政府组织的公共性产出,促使其将更多资源投放在公共产品生产与供给上,而非仅仅聚焦非公共性的组织利益。从理论上说,莫尔顿的公共性测量模型和管理框架为政府监管、提升社会组织承接公共职能的能力提供了有效手段,但从实践上看,此模型仍然较为简单。第一,此模型针对的需要进行公共性管理的主体范围过于狭窄。从委托代理理论、跨部门合作理论出发,过于注重非政府组织的公共性缺失问题,而忽视了政府能力的提升以及公民个人公共性的培养。第二,此模型对测量组织公共性的意义大于管理组织公共性的意义,它最大价值在于可以从描述中寻找公共性缺失问题,而并不能明确对症下药,提出管理组织公共性的方案。第三,此模型只对影响力进行了分析,而并未对多元治理主体的公共性层次进行细分,这也使得此模型的应用性效果不佳。因此,从细化治理主体公共性层次、扩大此模型分析适用范围、提高模型实际应用性出发,可以对其做进一步修正:

图2治理主体公共性的管理模型将可分析的公共性分解为“使命”、“行为选择”和“公共性产出”三个层次,同时也将每个层次各细化为两个方面便于精确分析。“使命”是治理主体根本责任,是其公共价值的具体表现,是其存在发展的根本属性,包括社会使命和组织/个人使命两方面。三种影响力对治理主体使命的公共性影响程度不一,法律法规和文化认知的影响力在使命层次最为直接有力。“行为选择”层次表现的是治理主体决策行为的倾向,是治理主体“使命性利他”和“可接受的利己”两方面的利益平衡,是其既要维持公共性、履行治理的公共义务,又要维持本身生存与发展的最基本供给。法律法规圈定了治理主体的利益相关方范围,而行业规范的影响力对于治理主体在权衡相关方利益后作出行为选择具有最直接的影响。“公共性产出”是对治理主体所提供的公共产品的评估阶段,包括广泛的社会评估和治理主体自我评估,可以细分为“可测性”公共性产出和“不可测性”公共性产出两种类型。对于少部分“可测性”公共性产出的评估,法律法规和行业规范的影响力是最为直接有力的;而对于数量更多、范围更大的“不可测性”公共性产出评估,文化认知的影响力则发挥着决定性作用,某些情况可以对治理主体进行一种“定性”的评价或描述。

总之,管理治理主体的公共性,从“三影响力”和“组织行为三层次”两方面进行框架建构,可以比较全面地对包括组织和个人在内的所有治理主体的公共性进行分析,找出并纠正其中的影响力偏差,管理和控制治理主体的公共性。

三、构建“公共性”的治理体系

基于“多元治理主体公共性的管理模型”,对比实践中我国治理主体“公共性”治理体系的不足,可以通过对法律法规、行业规范和文化认知三方面的体系构建,提升包括政府、社会组织及个人在内的治理主体的公共性,推动我国政府治理的发展。

(一)完善治理主体的法律法规体系建设

1. 建设和完善我国治理主体相关法律法规,应充分考虑文化认知与行为规范对治理主体公共性的影响。法律法规对于治理主体使命的明确和限定,应重点考虑社会文化对治理主体的基本认知,从公共的文化认知出发,了解社会对治理主体的不同期待,结合治理实际情况,将这种期待以使命形式法律化。而对于治理主体行为选择的规范和限定,构建法律法规体系则应充分重视已有行业规范的影响,明确可影响治理主体行为选择的所有利益相关方,规范治理主体间行为关系,最大程度限制与公共利益相悖的治理主体利益,使法律法规对治理主体的行为有效控制在实现公共利益最大化的范围内。

2. 法律法规体系建设应奖惩并重、赏罚分明。《贞观政要·择官》中说:“赏当其劳,无功者自退;罚当其罪,为恶者戒惧。”仅靠法律法规的强制力来推动我国治理主体公共化是不够的,治理主体法律法规体系建设必须有明确的奖惩机制,实现法律的激励和训诫作用。尤其在治理主体行为选择和可测性的公共性产出两个层面,我国相关法律法规表现出奖惩不平衡的问题,惩戒规定入法但不明确,而奖励规定又鲜有入法。最典型的事例是行政奖励制度至今未建成完善的法律体系,这对于规范治理主体行为选择、促进公共性产出是极为不利的。

3. 法律法规体系建设应兼顾公私双方利益。当前很多治理问题都起于法律法规对公私利益界定的不完善,比如武汉市红十字会出租救灾仓库问题,就是因红十字会法中关于经费来源“动产和不动产的收入”相关规定不明确而引起广泛争议;比如《中国红十字会法》规定红十字会可从捐款中抽取不超过5%的费用用作管理费,这样的简单规定同样引起了社会对红十字会公共性的怀疑。因此,我国治理主体相关的法律法规体系建设要摒弃公共利益优先还是组织个人优先的老问题,从社会使命和组织/个人使命,公共利益和组织/个人利益两方面出发,构建公私利益结构完善的法律法规体系。在治理主体的使命层面,应在公共价值体系框架下,在法律法规中明确和融合社会使命与组织/个人使命。在治理主体行为选择层面,应从根本实际出发,正视治理主体生存与发展的基本需要,明确公私利益分野,寻找社会利益与组织/个人利益的最大公约数,充分保障其正当合法的个体利益,规范和控制其追逐个体利益的行为。

(二)推动治理主体相关行业规范的完善

1. 行业规范的完善应以公共价值体系为基础。公共价值体系既是一个社会的善恶好坏评断标准,又是表现公共需求和公共期望的道德载体。作为提供公共服务和公共产品的治理主体,完善相关领域的行业规范,一方面应高度重视培育社会公共价值,以公共价值体系为标准,通过协商合作,构建相互协作、相互监督、相互规制的行业规范体系,规范和控制治理主体的行为选择,评判治理主体的公共性产出;另一方面应以满足公共需求和公共期望为根本目标,拓宽公共需求和期望的发声渠道,围绕公共需求和期望构建现代政府治理的各项机制,培育治理主体尤其是政府对公共需求的敏感度,从扩大公共利益满足公共需求出发处理相关利益主体关系,推动治理主体公共性的提升,保证“行业内行为”始终指向公共需求。

2. 行业规范的完善应着重关注行业道德建设。行业道德是完善行业规范的土壤,是治理主体公共行为的标杆。关注行业道德建设,把重点放在治理“非道德行为”和打破“部门利己主义”两方面,规范治理主体道德行为,重建治理主体公共利益与组织个体利益的平衡。一方面,应从多元治理组织中个体的道德出发,推进行业道德建设,重视选人用人、教育培养制度机制的建设,避免再一次出现类似红十字会“郭美美事件”的道德危机;另一方面,要看到目前我国多元治理主体普遍存在组织部门利益或个人利益对公共利益的侵占,或组织/个人利益与公共利益相排斥的问题。应从公共利益出发,明确框定治理主体组织和个人利益范围,纠正与公共利益相悖的“部门利己主义”行为,维持治理主体基本运行和发展基础上追求公共利益最大化。

3. 行业规范的完善应强化治理主体的独立性。完善行业规范必须正视治理主体与利益相关方的关系问题,而规范治理主体各种错综复杂的利益关系,塑造健康的外部环境,则必须强化治理主体的独立性。无论从法律法规还是文化认知方面,治理主体的独立性都是不可挑战的,虽然现实中没有“绝对独立性”,但在公共价值体系和行业道德基础上强化治理主体的“相对独立性”是切实可行的。一方面,要重点厘清利益关系,从制度上规避幕后交易,减少公共暗箱行为,培育良好的协作治理环境;另一方面,更重要的是要进一步厘清政府与治理主体的关系,明确政府的治理角色,减少政府对独立治理主体的微观干预,变控制为监管,变命令为服务,以强化多元治理主体的独立性。

(三)引导文化认知对治理主体的理性评断

1. 以公共价值建设为基础,规范社会文化认知。理性来看,社会文化认知对我国治理主体发挥着塑造使命、评价行为的重要作用,但失之偏颇的文化认知对我国治理体系现代化反而有害。当前我国社会文化认知面临的最大挑战是价值观多元化发展对文化认知的分化作用,社会对治理主体的认知以多元的价值观为基础,甚至从小集团利益或个体私利出发,评判治理主体的“公共性”,造成了很多偏激错误的言论,影响了治理主体的发展。因此,规范社会文化认知,必须以公共价值体系为基础,整合社会多元价值观,从公共价值出发塑造健康的文化认知,减少认知冲突造成的治理主体公共性评价的模糊性,推进治理主体公共化。

2. 以科学理性评判为基础引导社会文化认知。除了应以公共价值为社会文化认知的基础,我们还应培养科学理性精神,发展对不可测性公共产出的评估方法,引导社会文化认知发挥其应有的作用。目前我国社会文化认知存在着很多源自传统文化、低俗文化的不科学因素,从这些文化土壤培育出的非理性文化认知对于治理主体发展很可能有一定阻碍作用。比如,治理主体做出传统文化所不接受的公共行为后,往往会落入“塔西佗陷阱”,而我国的传统的宽恕文化与西方不同,违背传统文化认知的治理主体要重新建立起社会信任很难,这对于正需大胆探索中的社会治理是弊大于利的。因此,以科学理性评判为基础引导社会文化认知,就是要普遍树立科学思维,培养理性公民文化,给予包括我国政府在内的治理主体更多的公正,为其发展提供宽松的土壤。

总之,我国政府治理现代化是一个长期的发展过程,政府作为治理主体之一,应当充分发挥治理“先行者”的作用,为社会治理主体创造环境,提供经验。推进我国治理主体“公共性”的管理框架与治理体系发展,从“多元治理主体公共性的管理模型”到基于此模型的“公共性”治理体系构建,为我国现代政府治理的发展提供了一种全新的战略手段。不过应看到,战略选择并不仅有这一个选项,公共性的管理模型仍需要实践的检验而不断丰富,不断提升实用价值,为构建完善的“公共性”治理体系提供更多路径选择。

参考文献:

[1]薄贵利,樊继达,等.建设服务型政府的战略与路径[M].北京:人民出版社,2015,(1).

[2]Stephanie.Moulton.Putting Together the Publicness Puzzle: A Framework for Realized Publicness[J].Public AdministrationReview,2009,September/October.

[责任编辑:任山庆;校对:党 婷]