协作性公共服务兴起、策略及在中国的适应性

朱兴宏

摘 要: 协作性公共服务是一种对官僚科层制单中心供给和新公共管理分权竞争供给的反思与修正,它强调政府、市场、社会组织和民众等治理主体,在平等协商的基础上,以增进公共价值为导向而采取的联合行动。作为一种新型的公共服务供给模式,协作性公共服务具有独特的理念、组织结构、运行体系和服务方式。这种以民生为核心、以协商为基础的公共服务供给方式,为我国公共服务改革提供了有益的借鉴。

关键词: 协作性公共服务; 策略; 适用性

中图分类号: D631.43 文献标识码: A 文章编号: 1673-9973(2014)01-0056-06

经济全球化和区域化在带来经济发展、促进经济体制改革和完善的同时,对公共事务的治理也提出了新的要求,既要保证政府的权威不受影响,又要实现公共效益的最大化。建立在“权威-命令”基础上的传统行政制度由于过分重视机械效率,因而无法对民众复杂化、多样化和个性化的公共服务需求做出有效回应。为了克服官僚科层制的这种弊端,提高公共服务效率,以分权化、市场化和民营化为工具的新公共管理应运而生。新公共管理用“顾客满意度”理念取代了官僚科层制所注重的“效率”,主张政府等公共组织中采用企业的管理方法,引入竞争机制,这种分权化的治理模式有效地克服了官僚制僵化的弊病,提高了公共服务的效率,但是也产生了部门主义盛行和公共服务碎片化的问题。面对纵横交错、纷繁复杂的公共事务,单一治理主体很难取得理想的效果,“协作治理”成为一种必然的发展趋势,协作性公共服务就是这一趋势的产物。

一、协作性公共服务的兴起

协作性治理理论的产生并不具有突发性,它是多种社会因素综合作用的必然结果,学者们从不同的角度和层面对其内涵、意义和相关内容进行了研究。

(一)协作性公共服务兴起的原因

1. 理论需求:民众公共服务需求多样化和复杂化的回应。公共服务是指那些以增进公共价值为目的,旨在有效增进公平,推进合理分配,协调公共利益的调控活动。由此可知,公共服务是具有排他性和非竞争性的一种特殊公共物品,这也就决定了私人供给的难度,而政府是国家公共行政权力的载体,向民众提供公共服务是其工作的应有之意。传统的公共服务是一种单一的政府供给模式,私人部门或社会自愿组织只是充当补充者或配合者的角色。[1] 但是威廉姆森等经济学家对此提出了异议,他们认为政府直接供给公共服务存在制度缺陷,因为在个人利益或机构团体利益面前,公共利益往往会受到伤害。于是有学者以此为依据,试图运用单纯的市场经济原理来分析公共服务的供给问题,但很快他们就发现自己陷入了私人需求和社会供给的矛盾之中,这时如何解决私人需求就成了问题的关键。[2] 但是随着经济社会的发展,私人对公共服务的需求变得异常复杂,这种复杂性主要体现在以下三个方面:一是多样性,由于经济社会的发展进步,多元的价值观对人民的思想造成了很大的冲击,人民的公共需求是以往社会所无法比拟的,整齐划一的公共服务不仅无法得到公民的认可,甚至还会加深公民对政府的失望情绪,多元化甚至个性化的公共服务成为发展的必然趋势;二是渐增性,公民对公共服务的需求和公民的收入水平呈正相关性,教育、医疗、社保等公共服务需求都会随着公民收入的增加而变化,这就要求政府提供更为全面的公共服务以满足公民不断上升变化的需求;三是渗透性,公共服务的内容在很多时候不是泾渭分明的,往往具有交互渗透的特征,这种类型的公共服务依赖单一的组织或者机构很难产生应有的效果,必须由多个相关机构或组织进行协作才能奏效。经济合作与发展组织(OECD)在其报告中指出:“应对复杂性的问题需要一种整合性公共服务,这要求通过增加网络结构的行动,而不是采用自上而下的组织结构。” 这就要求突破现有的公共服务供给体制,鼓励多元治理主体的积极参与,整合供给类资源,形成一种超越传统供给模式的新方法。

2. 现实需求:碎片化公共服务的整合。公共服务需求的多样化和复杂化要求与其相配套的公共服务供给模式。传统公共行政是在科层制和权威基础上建立起来的,实行的是自上而下的“命令-服从”模式,讲究明确的分工和按照规章办事,最终难免出现程序优于组织目标的僵化现象,就是墨顿所说的“科层制仪式主义”。这种公共服务模式,由于“过分重视机械效率而忽略了个体的多样性及人的价值与尊严”,[3] 深受理论界和学术界的诟病,成为政府改革的直接目标。20世纪70年代,旨在对传统科层官僚制行政理论进行修正的新公共管理学派,大量借鉴了工商管理的原则和方法,试图通过市场化方法实现政府再造。新公共管理将大规模的政府机构不断的小型化、细致化,成功解决了纵向垂直管理系统僵化的弊端,增加了组织的灵活性,但是随着分权和组织机构的裂化,势必会“带来碎片化的制度结构”,[4] 此时组织间的合作和协调就成了新公共管理不得不面对的一道难题。同时社会供给主体的多元化和组织界限的模糊,“政府治理社会的难度大大增加,面临的社会问题也日益复杂(诸如社会排斥、医疗保障不平等、地方发展和教育等)”。[5] 这些具有广泛联系性和高度渗透性的公共事务,必然是碎片化公共服务所无法解决的。因此,探寻一种更具包容性、灵活性、整体性和适应性的治理模式就成了治理碎片化公共服务的根本思想,协作性公共服务“越来越被认为是一种必须和必要的战略”,[6]“甚至在一些情况下有取代官僚制过程的趋势”。[7]

另外,信息化的快速发展和科学技术的突飞猛进极大地加速了资源的流动,人类在轻松实现跨组织和跨边界信息共享的时候,也使组织和部门的边界成为了一种概念而非事实上的区别。[8]2 面对这种复杂局面,政府在提高扁平化组织结构的同时,还必须对组织间的关系进行有效协调,使权力从分散走向集中,从碎化迈向整合,从分离走向整体,形成合力,才能实现对公共服务需求的有效回应。

(二)协作性公共服务的内涵

理解协作性公共服务的内涵是研究协作性公共服务的逻辑起点,而理解协作性公共服务的关键在于理解“协作”一词的概念和内涵。首先,协作的内涵。协作(collaboration)与合作(cooperation)具有很多共性,都指为了实现某一目标而与他人共同工作,但是“合作为多数人所接受的定义是指人们为了追求有益的目标,反对有害的目标而共同工作”,而“协作有时仅仅意味着通过一定的努力去帮助别人”。[8]4 其次,协作的主体。协作性公共服务作为对市场失灵和政府失灵的一种补充,其本质表现为政府、企业、NGO、公民个人和私人组织等主体,在平等、协商协调和共赢的基础上,实现公共服务的有效供给。因此,协作性公共服务的供给主体是多元的,而不再是单一的供给模式。再次,协作的界限。协作意味着和其他人或组织一起工作,那就有个界限问题,依据协作者的不同可以将协作活动分为三种基本类型:政府间协作,包括纵向不同层级政府间的协作(如中央政府和地方政府之间的协作,地方政府上下级之间的协作,值得注意的是这里的纵向协作不再是建立在权威命令的基础之上的传统模式,而是建立在平等基础上的联合协作)和横向不同行政管辖区间的协作(如不同地方政府之间的协作,这种协作的前提是摒弃地方本位主义,应以区域整体利益最大化为根本出发点);政府内部协作包括同一部门内部不同机构间的协作和跨部门之间的协作;政府外部协作是指政府与私人部门,NGO和公众个人之间的协作。[9] 这种协作不仅仅是一种活动,更是一种战略伙伴关系的构建,已经远远超越新公共管理民营化和市场化的简单合作关系。

综上所述,笔者将协作性公共服务理解为这样的一种行为:它是指两个或两个以上既相互独立又通力协作的治理主体在一个制度框架内,秉持平等协商、协作共赢的理念,为提供可持续的整合型公共服务而采取正式或非正式的联合行动。协作性公共服务具有这样几个特征:(1)协作性公共服务的供给主体不再是单一的政府或市场,而是一种多中心的供给机制;(2)各个治理主体之间协作的出发点是追求公共服务这种公共价值的实现;(3)协作主体在协作关系中的地位是平等的,不再是以某一主体为中心的“主导型”关系;(4)协作主体通过协商机制,实现碎片化公共服务的整合;(5)协作主体互享资源,同担风险,共享收益。

二、协作性公共服务的策略

(一)增进公共价值:协作性公共服务的理念

较之于传统公共行政对“效率”的注重和新公共管理对“绩效”的追求,协作性治理则以“公共价值”①作为自己的核心理念。马克摩尔认为(1995)政府的首要职能并不是维护组织的延续,而是创造并改造“公共企业”,根据具体情境的变化,运用一定的技术手段,增进“它们对公众的价值”。公共服务作为公共价值的载体和表现形式,民众获取公共服务和购买私人物品产生的效用在很大程度上存在着共性。申言之,政府首要职能应该是满足民众的公共服务需求,增进公共价值,而不是让民众“在政府和部门之间疲于奔命”。[10]

“民生”是公共服务的核心问题,也是公共服务的立足点和出发点,“实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益问题”就是民生问题。[11] 只有民生问题得到妥善处理,才能算是真正实现了公共服务的有效供给。在现代服务领域,为特定的需求、特定的人群或特定的服务增设专项服务部门已是正常现象。专项服务在提高工作效率的同时,也产生了连带的后果,那就是如果一个民众试图获得不同种服务,就不得不在各个部门之间穿梭,填写各类申请表格,甚至不同部门之间的规制还存在相互冲突的可能,从而给享受服务者带来很大的麻烦和不确定性,造成公共价值流失。虽然从技术层面很难证明协作性公共服务能够增进公共价值,因为分工和专业化可以提高生产率,从而对“看不见的手”所配置的原材料进行增值加工,而且合理的分工并不需要部门内部或者部门间频繁地流动,但是基于规模经济效益的追求和非正规渠道沟通优于正规沟通的理念,“协作”可能会是避免公共价值流失的一个不错选择。因此,协作性公共服务是以公共价值的增进为理念,以民生问题的解决为核心的一种新范式,而这也正是政府职能的应有之义。

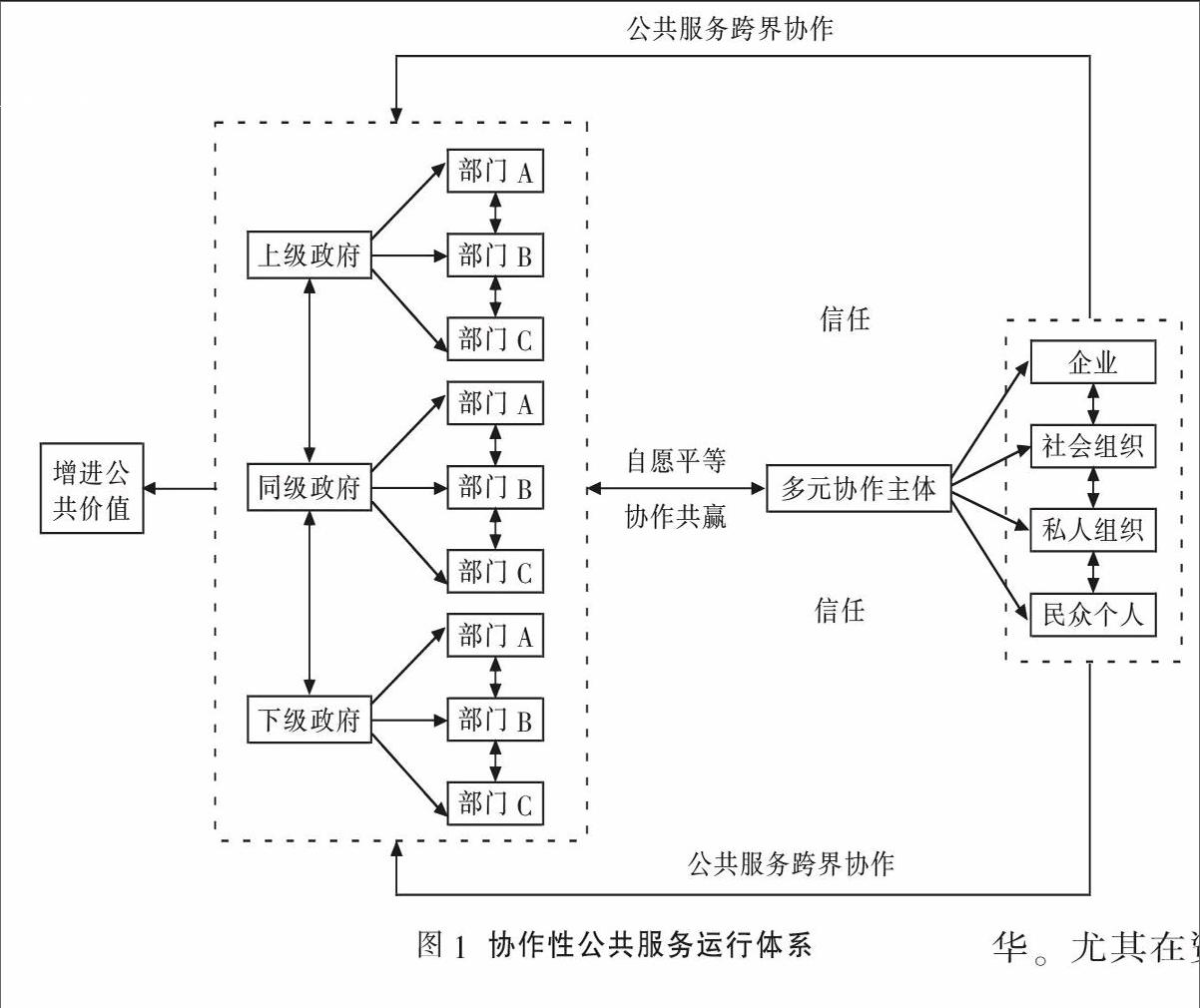

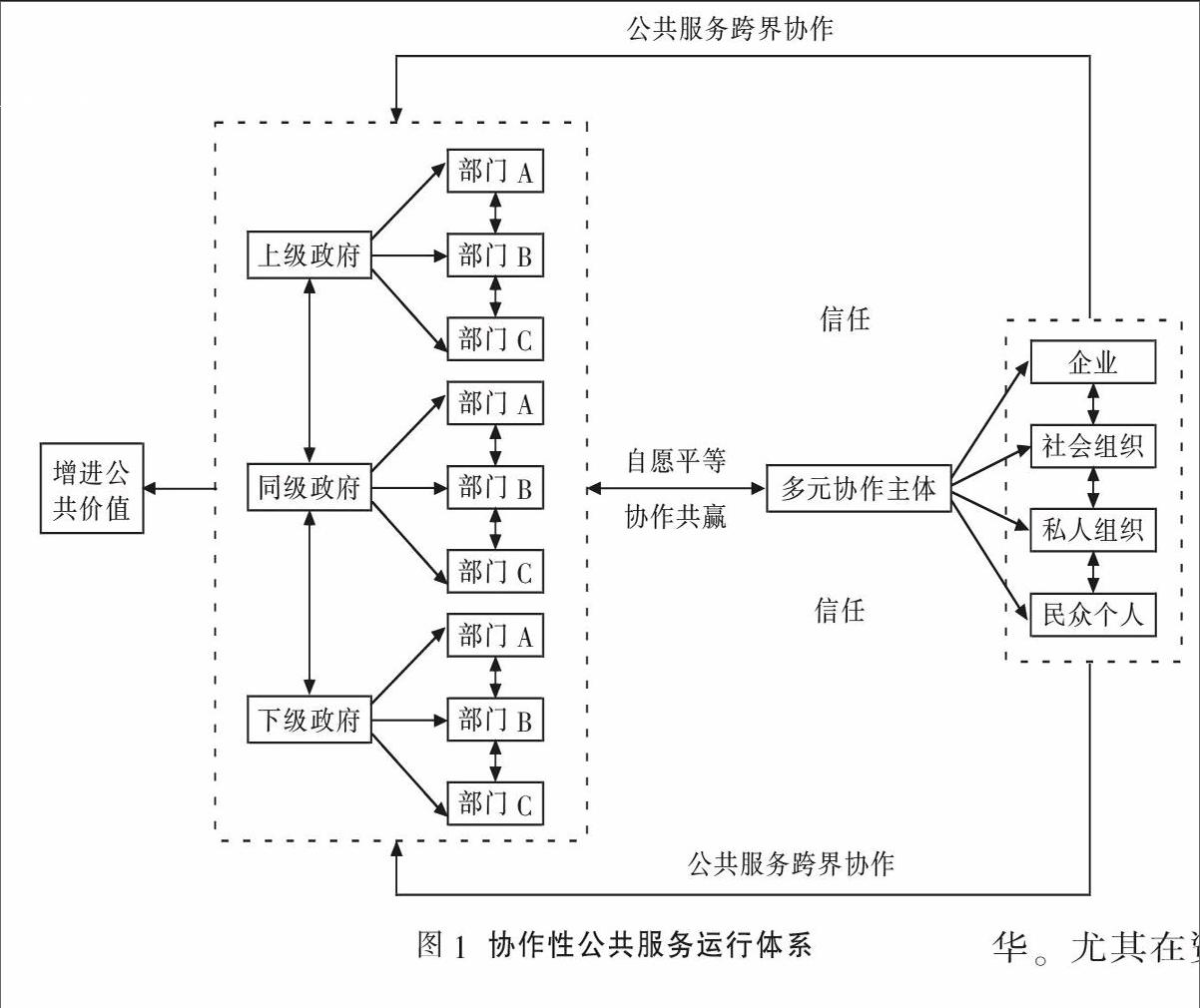

(二)内联外协:协作性公共服务的运行机制

传统公共行政组织结构裂化造成公共服务的专业化,民众需要奔波于不同的部门或组织才能实现服务诉求。协作性公共服务从“关系”和“结构”两个方面着眼,提出“内联外协”的运行机制来解决新公共管理遭遇的碎片化服务困境。

1. 内联。20世纪90年代,英国部门主义极度扩张,为了有效解决部门主义带来的在环境治理、犯罪打击等公共事务上的低效率,英国提出了“联接政府”。这可以看作是“内联”的渊源。“内联”可以理解为政府内部协调联动,主要是关注两个核心问题:一是协调,即诱导政府内部各部门、组织和单位能够打破狭隘的部门利益观,克服个体理性选择的弊端,从全局的利益出发,避免破坏性竞争;二是联动,即在面对公共问题的时候,各个相关组织如何分配任务,承担责任,发挥比较优势,实现政府服务资源的有效整合,最终满足民众多元化的公共服务诉求,增进公共价值。“内联”主要有两种方式:一是基层地方政府的“内联”,主要有跨地区协作、跨部门协作和跨机构协作等方式,这种多层次的政府内部协作,可以有效消除部门间的孤岛困境,实现有效沟通和协调;二是高层政府的“内联”,主要是指上级政府和地方政府之间协作生产和提供公共产品,这种纵向的政府间协作,很好地协调了“顶层设计和地方发展”之间不协调的矛盾,对于解决“上有政策,下有对策”的弱政策执行力困境有一定效果。

2. 外协。工业化和市场化推动着公共管理从“田园时代”进入“都市时代”,行政管理研究也已实现向公共管理的嬗变,政府面临着一个全新的复杂行政生态环境,政府已不是公共服务唯一的供给主体,市场中介组织、各种自愿组织、私人组织、个体公民等都能够成为公共服务的供给主体,这就为“外协”提供了基础。“外协”是相对于“内联”而言的,可以理解为政府与政府以外的公共服务供给主体的协作。“外协”的主要途径有三种:一是政府与私人部门协作提供公共服务,主要通过公私民营、公私部门伙伴关系、市场化供给等手段;二是政府与NGO协作供给公共服务,如协作提供教育资源,协作保护环境等;三是政府与民众协作提供公共服务,主要体现在基层社区治理中的民众参与。“外协”的治理模式“倡导不同的行为主体在提供公共服务的活动中以互惠、合作的态度,共同分担公共服务的责任,结成合作的伙伴”,“在分权的框架下,依据公共服务的性质、发挥不同主体的特性和比较优势”,[12] 实现公共服务的有效供给。

(三)网络化结构:协作性公共服务的结构逻辑

公共服务需求的不断发展推动着政府公共服务供给结构的变革。20世纪,公共服务的结构模式主要是层级分明的金字塔结构,这种组织结构的显著特点一是缺少横向信息流动。科层制组织结构权利集中在金字塔的顶层,每个部门和人员有着固定的工作职能和职责范围,公共服务信息的流动严格遵循着从一个层级向另一个层级,从一个部门向另一个部门流动的原则,部门间缺少必要的横向交流,这种机械的工作方式和繁琐的层级结构严重阻碍了公共服务信息的流动,多层级的信息“过滤”最终会造成信息的失真和组织反应的严重滞后。网络化组织结构中的各个部门在保持部门独立的同时,更多趋向一种融合共生的关系。协作性公共服务以任务和工作为中心,部门之间,任务之间不再是相互独立的信息孤岛,而是可以共享信息的伙伴,这种任务导向的组织模式极大地加强了组织间的相互沟通。二是制度僵化,缺少灵活性。建立在“命令-服从”模式上的官僚科层制,为了确保工作的高效率,十分推崇制度的重要性,任何事情必须严格按照规章制度,履行相关手续,这种组织结构在公共服务需求简单且种类单一的情况下,能够较好地满足公众的需求。但是随着权力的持续分散,组织界限日益模糊,公共服务需求日趋多元复杂,金字塔层级渐增渐高,这种依靠命令、控制程序和刻板工作限制的组织文化和组织模式很难适应纷繁复杂的社会变化。协作性公共服务是一种网络化的组织结构,各个参与主体不存在谁命令谁服从,谁主导谁附庸的关系,各个协作主体在平等的基础上,通过协调、讨价还价、博弈等手段,发挥各自比较优势,完成资源整合,最终形成具有灵活性、包容性、适应性的组织结构。

由高耸的“金字塔”到扁平的“网络化”表面上看只是一种组织结构的演进,实则包含了组织人员和职位关系的重新界定。政府已经逐步实现了公共服务的直接供应者到公共价值的促动者角色的转变,完成了政府职能的回归。“在大部分政策领域中存在的是一种密集的政策工具集合体,而许多工具又都将公共机构推入了与第三方合作伙伴相互关联的各种复杂的关系之中”,[13] 多元协作成为必然。协作性公共服务通过跨区域、跨组织和跨部门的形式,实现了公共服务供给的多元化、动态化和弹性化。

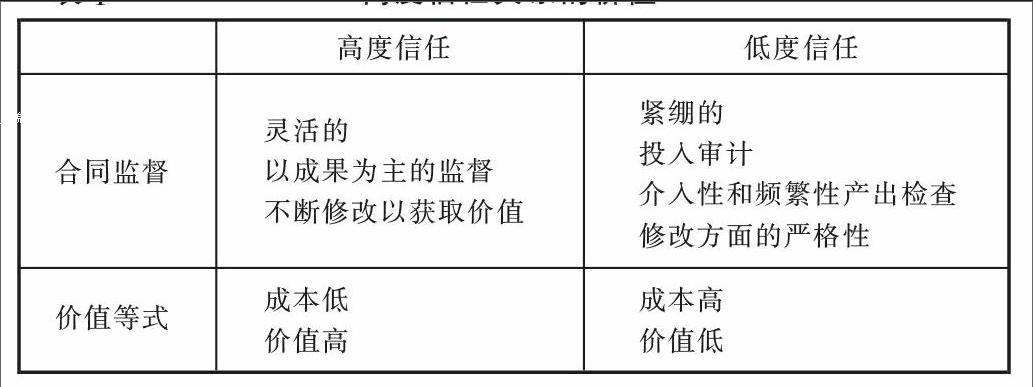

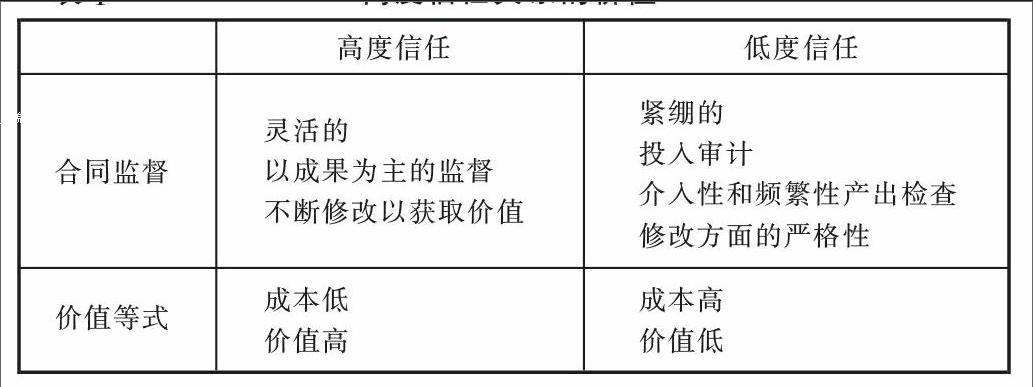

(四)信任文化:协作性公共服务的保障机制

信任,是指即使在脆弱的情况下,仍然相信另一个组织能够证明它具有可靠性,[14] 是一种人与人之间的依赖关系。信任是协作性公共服务的前提,同时也可以看作是协作性公共服务产生的结果,因为没有协作性公共服务需求的个体或组织之间是无所谓信任问题的,而没有信任的协作最多只是形式上的“共同工作”而已。缺乏信任,人们之间即使有协作的愿望,也很难建立协作关系,因为信任正是建立在人们的交往之中的,而真诚的交往又是信任建立的基础,申言之,信任和协作交织在一起的,无法单纯地分析其中一个概念。在这里需要区别协作性公共服务中的“协作”与传统官僚制和新公共管理下“协作”的不同内涵。传统官僚制的协作是建立在“权威-服从”基础上的协作,政府垄断着信息和资源,民众不得不依赖于政府,这种情境下的协作是一种被迫的服从性协作,是一种较低层级的协作;新公共管理所视的协作是建立在“理性经济人”基础上的协作,协作的相关者都以追求自身的利益最大化为出发点,这种以“成本-收益”为核心的协作是一种竞争型协作,忽视道德理想和公共价值是它的最大缺陷;笔者所指的协作是指建立在平等互信基础上的,以增进公共价值为核心,以资源整合为手段的一种自愿协作。因此,缺乏内生的信任是无法实现公共服务的协作供给的。可以说,在组织活动中,只有人们之间具有信任关系,才能产生自愿性协作公共服务,而且这种信任程度同时决定了

协作范围和协作效果。

信任可以强化人们之间的协作,因为协作的责任和义务不能完全依靠合同条款进行约束,信任关系是协作成功必不可少的部分。虽然协作参与者的动机相当复杂,但是建立在平等自由基础上的协作,可以通过开诚布公地沟通交流,克服有限理性的弊端,实现协作效用。反之,在信任度低的环境中,监督成本要占经济运行成本的35%-40%。[16] 信任可以实现协作,同时协作则可以增加信任,巩固进一步的协作,这是一个互为因果的过程。协作性公共服务的各方应该共享资源和信息,建立高水平的信任文化,实现协作效用的最大化。

三、协作性公共服务在中国的适应性及启示

改革开放以来,我国的公共服务水平取得了极大的提升,但是由于传统科层制自身无法克服的弊端,公共服务部门职责重叠,行政程序繁琐,公共服务供给效率低下和碎片化等现象也不同程度地存在着,导致公共价值的大量流失。针对传统官僚制的弊端,中国政府也进行了有益的探索和创新,取得了一定的成果,但是政府缺位、越位和失位等现象仍然存在,公共服务整体水平仍然有待提高。协作性公共服务作为一种新型治理模式下的产物,强调政府、市场、社会和民众等多主体的参与,为增进公共服务而采取的协作过程。西方的社会实践证明,协作性公共服务在整合资源,发挥参与者的比较优势,协调部门间的关系,对公众需求多样性的反应和增进公共价值,提高公共服务质量及促进公共服务均等化等方面的确优于传统的科层官僚制。协作性公共服务理论虽然来自于西方社会,但是抛开政治体制、文化背景和经济发展水平等方面的影响,“协作性公共服务”的理念、结构和运行体系等内容,对于我国提高公共服务水平和质量,促进政府改革不乏借鉴意义与启示,归纳起来有以下几点。

(一)推进治理结构的协作整合

协作性公共管理虽然是为了解决传统官僚科层制的弊端而产生的,也确实在一定程度上给传统官僚制造成了冲击,但是还远没有达到取代官僚科层制的地步。协作性公共管理实现了政府、市场和社会关系的重塑,重新定义了政府在公共服务中的地位和作用,分权和市场及社会地位的提升,虽然大大削弱了传统政府的控制权,但是“政府仍然保留了决策制定等根本权力”,[17] 协作性公共服务仍然需要依赖于官僚科层制。

1. 纵向协作。中国政府具有传统官僚制的典型特征,政府是独一无二的权力中枢,上到国家大政方针的制定与执行,下到民众公共服务的供给,全部由政府一手包办,严格执行“命令-服从”的机械模式。这种自上而下的治理模式决定了下级政府只能被动地接受命令,但是由于信息不对称等原因的不可避免,命令错误、命令偏差等在所难免,这时某种层面的协作往往成为进程的重点和精华。尤其在资金和信息资源的获得,寻求行政解释和获得一些不明显违背标准,但却与地方管理目标不相一致的公共服务命令的调整上,纵向协作是必不可少的手段。

2. 横向协作。专业化和分工在提升工作效率上的确具有很强的优越性,但是这种机械的高效率在应对公众公共服务多元复杂需求时,有时却是一种不可否认的低效率。在部门利益与整体利益发生冲突时,狭隘的部门主义往往以部门利益取代整体利益,导致公共价值的流失。因此,应该形成跨部门、跨层级、跨区域的政府间的协作体系,加强信息流动和共享,明确责任和义务,有效协调各部门间的关系,才能克服这种权力碎化产生服务碎片化的现象。

3. 多元协作。中国现在正处于社会体制转型的过程中,“利益多元需求、权力分散制衡和组织异质独立”[18] 成为社会新诉求,这就要求改变原有的政府单中心公共服务供给模式,通过多元主体协商共同提供公共服务。传统公共服务供给过程中,企业、NGO和民众由于在信息收集、资源占有和产权所有方面受到各种限制,无法参与到公共服务供给体系中来。尤其是与公共服务密切相关的民众一直以来只能被动地接受公共服务的结果,无法实现自己的诉求。协作性公共服务强调政府与NGO、企业、民众以及其他社会参与者之间的协作关系和伙伴关系[19]。

(二)树立全新的公共服务理念

1. 以增进公共价值为导向。政绩一直是考核和提拔官员的主要指标,在这一目标的激励下,作为“理性经济人”的地方政府必然会积极开发资源,创造收益,一些立竿见影的“短平快”项目得到大力发展,因为这些项目可以在短期内实现收益。而事实一再证明,“短平快”项目往往是以牺牲公共利益为代价的,比如对自然资源的无节制开采,虽然实现了财政的短期增长,但是代价却是资源枯竭,环境恶化。与此相对应的是一些投资大、见效慢,但却有利于公共利益的项目反而遭到了忽视,或者轻视,没有被放到应有的位置上去。申言之,虽然提供优质的公共服务是政府的本职内容,但是地方政府在“政绩”的激励之下,政府“缺位”、“错位”和“越位”的情况普遍存在,从而导致教育、医疗、环保、基建等公共服务的残缺。协作性公共服务注重民众的参与,重新定义了民众在公共服务供给中的地位和作用;协作性公共服务的出发点和立足点是整合资源,优化配置,增进公共价值。这就要求政府改变官员的考核和提拔方式,不能唯“政绩”是从。在注重政绩的同时,更应该关注公共价值的增进。

2. 构建信任制度。随着内部公共事务外溢化和无界化,协作供给公共服务已成为中国政府提供公共服务模式的新动向和路径选择。无论是跨区域协作,还是跨部门、跨组织协作,其前沿都是个人间的协作。个人间的协作,“在很大程度上是在相互信任的框架里进行的协商过程”,[20] 但是由于信息不对称等原因的存在,加大了协作过程的不确定性,很难形成初始信任,协作很难顺利进行。相比于私营部门之间的协作,政府内部或者政府之间的协作更难形成,其主要原因在于代表后者谈判的组织或者个人缺少成功协作的高度激励,“同时机构内部的层层登记又倾向于降低协商者的弹性”。这就需要构建信任制度,从制度和结构层面规范协作者的行为,降低机会主义和不确定性,促进协作的顺利进行。信任是协作性公共服务的基础和前提,不仅有利于初始协作的建立,而且有利于减少后续协作中的沟通成本,监督成本,增加协作的灵活性,从而增进公共价值。

(三)推进信息共享机制

信息作为一种优质资源,在协作性公共服务中的作用是不言而喻的,可以说无论是哪个层级和形式的协作,都离不开信息的沟通和交流。协作性公共服务有效地回应了公民多样化和复杂化的公共服务需求,克服了官僚制机械僵化的弊端,通过公共服务项目,联合服务协定,资源互换等方式实现公共服务的优化整合,公共服务资源分散掌握在不同协作主体手中,这一切都依赖于信息的交流与共享。信息共享在现代社会不单单是技术层面的问题,更多的反而是管理层面的问题,这主要表现在“许多政府信息化项目数据库之间的技术联接已经实现”,[21] 但却仍然无法实现信息共享。造成这种信息孤岛的原因主要在于条块分割产生体制和信息寻租:缺少协作交流的条块分割体制为部门主义和各自为政的滋生提供了温润的土壤,部分政府部门将信息资源作为寻求政治利益和经济利益的筹码,有意无意地设置信息共享壁垒,阻碍信息共享的实现;由于垄断和独占地位,政府占据了大量具有较高社会价值的公共信息和政府信息,虽然共享这些信息有利于公共行政成本的降低,公共服务水平的提升,增加公共价值,但是“理性经济人”色彩鲜明的部门主义者为了保护本部门的既得利益,势必阻碍该部门对利益最大化的追求。不可否认,我国在实践中还存在着技术标准不统一,数据不一致和基础数据重复采集的问题,这些都制约着协作性公共服务的发展。因此,我国政府首先应该构建政府间信息共享的统一标准,促进部门间、组织间的交流沟通;其次对于政府间的信息进行有效整合,打破部门利益,优化政绩考核制度,逐步破解“信息孤岛”困境。

总之,协作性公共服务作为一种全新的治理理念,突破了关注组织变革和流程再造的传统改革思路,理顺并重塑了政府间、部门间的关系,促进了政府内部的联动,加强了政府与非政府组织及个人间的外协,注重伙伴关系的建立,有效弥补了政府公共服务供给的缺陷,为解决动态化、异质化和多元化的公共需求提供了一种新的思路和设想。协作性公共服务如何本土化,政府在公共服务中的角色如何定位,如何共担责任等问题值得学界深入研究。

参考文献:

[1]陈振明.公共服务提供机制专题研究引言[J].东南学术,2008,

(1):78-79.

[2]赵子建.公共服务供给方式研究述评[J].中共天津市委党校学

报,2009,(1):80-85.

[3]Donald F.Kettl.The Transformation of Governance: Public Adm-

inistration for Twenty-First Century America[M].London:the Johns

Hopkins University Press, 2002:2.

[4]SylviaHorton,David Farnham. Public Administration in Britain

[M].Macmillan Press L.T.D. 1999:251.

[5]Michael Mc Guire. Collaborative Public Management:Assessing

What We Know and How We Know It[J].Public Administration,

Review, 2006:33-43.

[6]Bryson John M,Crosby Barbara C,Stone

Melissa Middleton.The Design and Imp-

lementation of Cross-Sector Collaborat-

ions: Propositions from the Literature[J].

Public Administration Review, 2006:

44-45.

[7]Agranoff Robert, McGuire Michael.Coll-

aborative Public Management:New Stra-

tegies for Local Governments[M].Wash-

ington,D.C.:Georgetown University

Press, 2003:2.

[8]罗伯特·阿格拉诺夫,迈克尔·麦奎尔.

协作性公共管理:地方政府新战略[M].

北京:北京大学出版社,2007:2.

[9]孟庆国,吕志奎.协作性公共管理:对

中国行政体制改革的意义[J].中国机构

改革与管理,2012,(2):33-37.

[10]竺乾威.公共行政理论[M].上海:复旦

大学出版社,2008:472-473.

[11]实现好、维护好、发展好最广大人民的

根本利益[N].人民日报,2009-07-09.

[12]孙柏英.当代地方治理——面向21世

纪的挑战[M].北京:中国人民大学出

版社,2004:162-163.

[13]Lester Salamon.The Tools of Governm-

ent:A Guide to the New Governance[M].

Oxford:Oxford University Press,2002:3.

[14]Eugene Bardach.Getting Agencies to

Work Together:The Practice and Theory

of Managerial Craftsmanship[M].Chatham

House Publishers,1998:194.

[15]Stephen Goldsmith and William Eggers.

Governing by Network:The New Shape

of the Sector[M].Washington:the Broo-

kings Institution Press, 2004:111.

[16]Jeffrey H. Dyer. Collaborative Advan-

tage:Winning through Extended Enter-

prise Supplier Networks[M].London:

Oxford University Press, 2000: 38.

[17]Paul Hirst. Democracy and Governance,

in Debating Governance:Authority, Ste-

ening,and Democracy[M].Oxford:Oxford

University Press, 2000:13-35.

[18]蒋京议.政治体制改革必须把握国家

与社会关系走向[J]上海教育, 2008,

(22):62-63.

[19]埃瑞·维戈达.从回应到协作:治理、公

民与未来的公共行政[J].国家行政学

院学报,2003,(5):91-96.

[20]尤金·巴达赫.跨部门合作:管理巧匠

的理论与实践[M].北京:北京大学出

版社, 2011:206.

[21]黄萃.政府数字信息共享的管理障碍

与协调模式[J].浙江档案,2007,(7):

38-40.

[责任编辑、校对:杨栓保]

摘 要: 协作性公共服务是一种对官僚科层制单中心供给和新公共管理分权竞争供给的反思与修正,它强调政府、市场、社会组织和民众等治理主体,在平等协商的基础上,以增进公共价值为导向而采取的联合行动。作为一种新型的公共服务供给模式,协作性公共服务具有独特的理念、组织结构、运行体系和服务方式。这种以民生为核心、以协商为基础的公共服务供给方式,为我国公共服务改革提供了有益的借鉴。

关键词: 协作性公共服务; 策略; 适用性

中图分类号: D631.43 文献标识码: A 文章编号: 1673-9973(2014)01-0056-06

经济全球化和区域化在带来经济发展、促进经济体制改革和完善的同时,对公共事务的治理也提出了新的要求,既要保证政府的权威不受影响,又要实现公共效益的最大化。建立在“权威-命令”基础上的传统行政制度由于过分重视机械效率,因而无法对民众复杂化、多样化和个性化的公共服务需求做出有效回应。为了克服官僚科层制的这种弊端,提高公共服务效率,以分权化、市场化和民营化为工具的新公共管理应运而生。新公共管理用“顾客满意度”理念取代了官僚科层制所注重的“效率”,主张政府等公共组织中采用企业的管理方法,引入竞争机制,这种分权化的治理模式有效地克服了官僚制僵化的弊病,提高了公共服务的效率,但是也产生了部门主义盛行和公共服务碎片化的问题。面对纵横交错、纷繁复杂的公共事务,单一治理主体很难取得理想的效果,“协作治理”成为一种必然的发展趋势,协作性公共服务就是这一趋势的产物。

一、协作性公共服务的兴起

协作性治理理论的产生并不具有突发性,它是多种社会因素综合作用的必然结果,学者们从不同的角度和层面对其内涵、意义和相关内容进行了研究。

(一)协作性公共服务兴起的原因

1. 理论需求:民众公共服务需求多样化和复杂化的回应。公共服务是指那些以增进公共价值为目的,旨在有效增进公平,推进合理分配,协调公共利益的调控活动。由此可知,公共服务是具有排他性和非竞争性的一种特殊公共物品,这也就决定了私人供给的难度,而政府是国家公共行政权力的载体,向民众提供公共服务是其工作的应有之意。传统的公共服务是一种单一的政府供给模式,私人部门或社会自愿组织只是充当补充者或配合者的角色。[1] 但是威廉姆森等经济学家对此提出了异议,他们认为政府直接供给公共服务存在制度缺陷,因为在个人利益或机构团体利益面前,公共利益往往会受到伤害。于是有学者以此为依据,试图运用单纯的市场经济原理来分析公共服务的供给问题,但很快他们就发现自己陷入了私人需求和社会供给的矛盾之中,这时如何解决私人需求就成了问题的关键。[2] 但是随着经济社会的发展,私人对公共服务的需求变得异常复杂,这种复杂性主要体现在以下三个方面:一是多样性,由于经济社会的发展进步,多元的价值观对人民的思想造成了很大的冲击,人民的公共需求是以往社会所无法比拟的,整齐划一的公共服务不仅无法得到公民的认可,甚至还会加深公民对政府的失望情绪,多元化甚至个性化的公共服务成为发展的必然趋势;二是渐增性,公民对公共服务的需求和公民的收入水平呈正相关性,教育、医疗、社保等公共服务需求都会随着公民收入的增加而变化,这就要求政府提供更为全面的公共服务以满足公民不断上升变化的需求;三是渗透性,公共服务的内容在很多时候不是泾渭分明的,往往具有交互渗透的特征,这种类型的公共服务依赖单一的组织或者机构很难产生应有的效果,必须由多个相关机构或组织进行协作才能奏效。经济合作与发展组织(OECD)在其报告中指出:“应对复杂性的问题需要一种整合性公共服务,这要求通过增加网络结构的行动,而不是采用自上而下的组织结构。” 这就要求突破现有的公共服务供给体制,鼓励多元治理主体的积极参与,整合供给类资源,形成一种超越传统供给模式的新方法。

2. 现实需求:碎片化公共服务的整合。公共服务需求的多样化和复杂化要求与其相配套的公共服务供给模式。传统公共行政是在科层制和权威基础上建立起来的,实行的是自上而下的“命令-服从”模式,讲究明确的分工和按照规章办事,最终难免出现程序优于组织目标的僵化现象,就是墨顿所说的“科层制仪式主义”。这种公共服务模式,由于“过分重视机械效率而忽略了个体的多样性及人的价值与尊严”,[3] 深受理论界和学术界的诟病,成为政府改革的直接目标。20世纪70年代,旨在对传统科层官僚制行政理论进行修正的新公共管理学派,大量借鉴了工商管理的原则和方法,试图通过市场化方法实现政府再造。新公共管理将大规模的政府机构不断的小型化、细致化,成功解决了纵向垂直管理系统僵化的弊端,增加了组织的灵活性,但是随着分权和组织机构的裂化,势必会“带来碎片化的制度结构”,[4] 此时组织间的合作和协调就成了新公共管理不得不面对的一道难题。同时社会供给主体的多元化和组织界限的模糊,“政府治理社会的难度大大增加,面临的社会问题也日益复杂(诸如社会排斥、医疗保障不平等、地方发展和教育等)”。[5] 这些具有广泛联系性和高度渗透性的公共事务,必然是碎片化公共服务所无法解决的。因此,探寻一种更具包容性、灵活性、整体性和适应性的治理模式就成了治理碎片化公共服务的根本思想,协作性公共服务“越来越被认为是一种必须和必要的战略”,[6]“甚至在一些情况下有取代官僚制过程的趋势”。[7]

另外,信息化的快速发展和科学技术的突飞猛进极大地加速了资源的流动,人类在轻松实现跨组织和跨边界信息共享的时候,也使组织和部门的边界成为了一种概念而非事实上的区别。[8]2 面对这种复杂局面,政府在提高扁平化组织结构的同时,还必须对组织间的关系进行有效协调,使权力从分散走向集中,从碎化迈向整合,从分离走向整体,形成合力,才能实现对公共服务需求的有效回应。

(二)协作性公共服务的内涵

理解协作性公共服务的内涵是研究协作性公共服务的逻辑起点,而理解协作性公共服务的关键在于理解“协作”一词的概念和内涵。首先,协作的内涵。协作(collaboration)与合作(cooperation)具有很多共性,都指为了实现某一目标而与他人共同工作,但是“合作为多数人所接受的定义是指人们为了追求有益的目标,反对有害的目标而共同工作”,而“协作有时仅仅意味着通过一定的努力去帮助别人”。[8]4 其次,协作的主体。协作性公共服务作为对市场失灵和政府失灵的一种补充,其本质表现为政府、企业、NGO、公民个人和私人组织等主体,在平等、协商协调和共赢的基础上,实现公共服务的有效供给。因此,协作性公共服务的供给主体是多元的,而不再是单一的供给模式。再次,协作的界限。协作意味着和其他人或组织一起工作,那就有个界限问题,依据协作者的不同可以将协作活动分为三种基本类型:政府间协作,包括纵向不同层级政府间的协作(如中央政府和地方政府之间的协作,地方政府上下级之间的协作,值得注意的是这里的纵向协作不再是建立在权威命令的基础之上的传统模式,而是建立在平等基础上的联合协作)和横向不同行政管辖区间的协作(如不同地方政府之间的协作,这种协作的前提是摒弃地方本位主义,应以区域整体利益最大化为根本出发点);政府内部协作包括同一部门内部不同机构间的协作和跨部门之间的协作;政府外部协作是指政府与私人部门,NGO和公众个人之间的协作。[9] 这种协作不仅仅是一种活动,更是一种战略伙伴关系的构建,已经远远超越新公共管理民营化和市场化的简单合作关系。

综上所述,笔者将协作性公共服务理解为这样的一种行为:它是指两个或两个以上既相互独立又通力协作的治理主体在一个制度框架内,秉持平等协商、协作共赢的理念,为提供可持续的整合型公共服务而采取正式或非正式的联合行动。协作性公共服务具有这样几个特征:(1)协作性公共服务的供给主体不再是单一的政府或市场,而是一种多中心的供给机制;(2)各个治理主体之间协作的出发点是追求公共服务这种公共价值的实现;(3)协作主体在协作关系中的地位是平等的,不再是以某一主体为中心的“主导型”关系;(4)协作主体通过协商机制,实现碎片化公共服务的整合;(5)协作主体互享资源,同担风险,共享收益。

二、协作性公共服务的策略

(一)增进公共价值:协作性公共服务的理念

较之于传统公共行政对“效率”的注重和新公共管理对“绩效”的追求,协作性治理则以“公共价值”①作为自己的核心理念。马克摩尔认为(1995)政府的首要职能并不是维护组织的延续,而是创造并改造“公共企业”,根据具体情境的变化,运用一定的技术手段,增进“它们对公众的价值”。公共服务作为公共价值的载体和表现形式,民众获取公共服务和购买私人物品产生的效用在很大程度上存在着共性。申言之,政府首要职能应该是满足民众的公共服务需求,增进公共价值,而不是让民众“在政府和部门之间疲于奔命”。[10]

“民生”是公共服务的核心问题,也是公共服务的立足点和出发点,“实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益问题”就是民生问题。[11] 只有民生问题得到妥善处理,才能算是真正实现了公共服务的有效供给。在现代服务领域,为特定的需求、特定的人群或特定的服务增设专项服务部门已是正常现象。专项服务在提高工作效率的同时,也产生了连带的后果,那就是如果一个民众试图获得不同种服务,就不得不在各个部门之间穿梭,填写各类申请表格,甚至不同部门之间的规制还存在相互冲突的可能,从而给享受服务者带来很大的麻烦和不确定性,造成公共价值流失。虽然从技术层面很难证明协作性公共服务能够增进公共价值,因为分工和专业化可以提高生产率,从而对“看不见的手”所配置的原材料进行增值加工,而且合理的分工并不需要部门内部或者部门间频繁地流动,但是基于规模经济效益的追求和非正规渠道沟通优于正规沟通的理念,“协作”可能会是避免公共价值流失的一个不错选择。因此,协作性公共服务是以公共价值的增进为理念,以民生问题的解决为核心的一种新范式,而这也正是政府职能的应有之义。

(二)内联外协:协作性公共服务的运行机制

传统公共行政组织结构裂化造成公共服务的专业化,民众需要奔波于不同的部门或组织才能实现服务诉求。协作性公共服务从“关系”和“结构”两个方面着眼,提出“内联外协”的运行机制来解决新公共管理遭遇的碎片化服务困境。

1. 内联。20世纪90年代,英国部门主义极度扩张,为了有效解决部门主义带来的在环境治理、犯罪打击等公共事务上的低效率,英国提出了“联接政府”。这可以看作是“内联”的渊源。“内联”可以理解为政府内部协调联动,主要是关注两个核心问题:一是协调,即诱导政府内部各部门、组织和单位能够打破狭隘的部门利益观,克服个体理性选择的弊端,从全局的利益出发,避免破坏性竞争;二是联动,即在面对公共问题的时候,各个相关组织如何分配任务,承担责任,发挥比较优势,实现政府服务资源的有效整合,最终满足民众多元化的公共服务诉求,增进公共价值。“内联”主要有两种方式:一是基层地方政府的“内联”,主要有跨地区协作、跨部门协作和跨机构协作等方式,这种多层次的政府内部协作,可以有效消除部门间的孤岛困境,实现有效沟通和协调;二是高层政府的“内联”,主要是指上级政府和地方政府之间协作生产和提供公共产品,这种纵向的政府间协作,很好地协调了“顶层设计和地方发展”之间不协调的矛盾,对于解决“上有政策,下有对策”的弱政策执行力困境有一定效果。

2. 外协。工业化和市场化推动着公共管理从“田园时代”进入“都市时代”,行政管理研究也已实现向公共管理的嬗变,政府面临着一个全新的复杂行政生态环境,政府已不是公共服务唯一的供给主体,市场中介组织、各种自愿组织、私人组织、个体公民等都能够成为公共服务的供给主体,这就为“外协”提供了基础。“外协”是相对于“内联”而言的,可以理解为政府与政府以外的公共服务供给主体的协作。“外协”的主要途径有三种:一是政府与私人部门协作提供公共服务,主要通过公私民营、公私部门伙伴关系、市场化供给等手段;二是政府与NGO协作供给公共服务,如协作提供教育资源,协作保护环境等;三是政府与民众协作提供公共服务,主要体现在基层社区治理中的民众参与。“外协”的治理模式“倡导不同的行为主体在提供公共服务的活动中以互惠、合作的态度,共同分担公共服务的责任,结成合作的伙伴”,“在分权的框架下,依据公共服务的性质、发挥不同主体的特性和比较优势”,[12] 实现公共服务的有效供给。

(三)网络化结构:协作性公共服务的结构逻辑

公共服务需求的不断发展推动着政府公共服务供给结构的变革。20世纪,公共服务的结构模式主要是层级分明的金字塔结构,这种组织结构的显著特点一是缺少横向信息流动。科层制组织结构权利集中在金字塔的顶层,每个部门和人员有着固定的工作职能和职责范围,公共服务信息的流动严格遵循着从一个层级向另一个层级,从一个部门向另一个部门流动的原则,部门间缺少必要的横向交流,这种机械的工作方式和繁琐的层级结构严重阻碍了公共服务信息的流动,多层级的信息“过滤”最终会造成信息的失真和组织反应的严重滞后。网络化组织结构中的各个部门在保持部门独立的同时,更多趋向一种融合共生的关系。协作性公共服务以任务和工作为中心,部门之间,任务之间不再是相互独立的信息孤岛,而是可以共享信息的伙伴,这种任务导向的组织模式极大地加强了组织间的相互沟通。二是制度僵化,缺少灵活性。建立在“命令-服从”模式上的官僚科层制,为了确保工作的高效率,十分推崇制度的重要性,任何事情必须严格按照规章制度,履行相关手续,这种组织结构在公共服务需求简单且种类单一的情况下,能够较好地满足公众的需求。但是随着权力的持续分散,组织界限日益模糊,公共服务需求日趋多元复杂,金字塔层级渐增渐高,这种依靠命令、控制程序和刻板工作限制的组织文化和组织模式很难适应纷繁复杂的社会变化。协作性公共服务是一种网络化的组织结构,各个参与主体不存在谁命令谁服从,谁主导谁附庸的关系,各个协作主体在平等的基础上,通过协调、讨价还价、博弈等手段,发挥各自比较优势,完成资源整合,最终形成具有灵活性、包容性、适应性的组织结构。

由高耸的“金字塔”到扁平的“网络化”表面上看只是一种组织结构的演进,实则包含了组织人员和职位关系的重新界定。政府已经逐步实现了公共服务的直接供应者到公共价值的促动者角色的转变,完成了政府职能的回归。“在大部分政策领域中存在的是一种密集的政策工具集合体,而许多工具又都将公共机构推入了与第三方合作伙伴相互关联的各种复杂的关系之中”,[13] 多元协作成为必然。协作性公共服务通过跨区域、跨组织和跨部门的形式,实现了公共服务供给的多元化、动态化和弹性化。

(四)信任文化:协作性公共服务的保障机制

信任,是指即使在脆弱的情况下,仍然相信另一个组织能够证明它具有可靠性,[14] 是一种人与人之间的依赖关系。信任是协作性公共服务的前提,同时也可以看作是协作性公共服务产生的结果,因为没有协作性公共服务需求的个体或组织之间是无所谓信任问题的,而没有信任的协作最多只是形式上的“共同工作”而已。缺乏信任,人们之间即使有协作的愿望,也很难建立协作关系,因为信任正是建立在人们的交往之中的,而真诚的交往又是信任建立的基础,申言之,信任和协作交织在一起的,无法单纯地分析其中一个概念。在这里需要区别协作性公共服务中的“协作”与传统官僚制和新公共管理下“协作”的不同内涵。传统官僚制的协作是建立在“权威-服从”基础上的协作,政府垄断着信息和资源,民众不得不依赖于政府,这种情境下的协作是一种被迫的服从性协作,是一种较低层级的协作;新公共管理所视的协作是建立在“理性经济人”基础上的协作,协作的相关者都以追求自身的利益最大化为出发点,这种以“成本-收益”为核心的协作是一种竞争型协作,忽视道德理想和公共价值是它的最大缺陷;笔者所指的协作是指建立在平等互信基础上的,以增进公共价值为核心,以资源整合为手段的一种自愿协作。因此,缺乏内生的信任是无法实现公共服务的协作供给的。可以说,在组织活动中,只有人们之间具有信任关系,才能产生自愿性协作公共服务,而且这种信任程度同时决定了

协作范围和协作效果。

信任可以强化人们之间的协作,因为协作的责任和义务不能完全依靠合同条款进行约束,信任关系是协作成功必不可少的部分。虽然协作参与者的动机相当复杂,但是建立在平等自由基础上的协作,可以通过开诚布公地沟通交流,克服有限理性的弊端,实现协作效用。反之,在信任度低的环境中,监督成本要占经济运行成本的35%-40%。[16] 信任可以实现协作,同时协作则可以增加信任,巩固进一步的协作,这是一个互为因果的过程。协作性公共服务的各方应该共享资源和信息,建立高水平的信任文化,实现协作效用的最大化。

三、协作性公共服务在中国的适应性及启示

改革开放以来,我国的公共服务水平取得了极大的提升,但是由于传统科层制自身无法克服的弊端,公共服务部门职责重叠,行政程序繁琐,公共服务供给效率低下和碎片化等现象也不同程度地存在着,导致公共价值的大量流失。针对传统官僚制的弊端,中国政府也进行了有益的探索和创新,取得了一定的成果,但是政府缺位、越位和失位等现象仍然存在,公共服务整体水平仍然有待提高。协作性公共服务作为一种新型治理模式下的产物,强调政府、市场、社会和民众等多主体的参与,为增进公共服务而采取的协作过程。西方的社会实践证明,协作性公共服务在整合资源,发挥参与者的比较优势,协调部门间的关系,对公众需求多样性的反应和增进公共价值,提高公共服务质量及促进公共服务均等化等方面的确优于传统的科层官僚制。协作性公共服务理论虽然来自于西方社会,但是抛开政治体制、文化背景和经济发展水平等方面的影响,“协作性公共服务”的理念、结构和运行体系等内容,对于我国提高公共服务水平和质量,促进政府改革不乏借鉴意义与启示,归纳起来有以下几点。

(一)推进治理结构的协作整合

协作性公共管理虽然是为了解决传统官僚科层制的弊端而产生的,也确实在一定程度上给传统官僚制造成了冲击,但是还远没有达到取代官僚科层制的地步。协作性公共管理实现了政府、市场和社会关系的重塑,重新定义了政府在公共服务中的地位和作用,分权和市场及社会地位的提升,虽然大大削弱了传统政府的控制权,但是“政府仍然保留了决策制定等根本权力”,[17] 协作性公共服务仍然需要依赖于官僚科层制。

1. 纵向协作。中国政府具有传统官僚制的典型特征,政府是独一无二的权力中枢,上到国家大政方针的制定与执行,下到民众公共服务的供给,全部由政府一手包办,严格执行“命令-服从”的机械模式。这种自上而下的治理模式决定了下级政府只能被动地接受命令,但是由于信息不对称等原因的不可避免,命令错误、命令偏差等在所难免,这时某种层面的协作往往成为进程的重点和精华。尤其在资金和信息资源的获得,寻求行政解释和获得一些不明显违背标准,但却与地方管理目标不相一致的公共服务命令的调整上,纵向协作是必不可少的手段。

2. 横向协作。专业化和分工在提升工作效率上的确具有很强的优越性,但是这种机械的高效率在应对公众公共服务多元复杂需求时,有时却是一种不可否认的低效率。在部门利益与整体利益发生冲突时,狭隘的部门主义往往以部门利益取代整体利益,导致公共价值的流失。因此,应该形成跨部门、跨层级、跨区域的政府间的协作体系,加强信息流动和共享,明确责任和义务,有效协调各部门间的关系,才能克服这种权力碎化产生服务碎片化的现象。

3. 多元协作。中国现在正处于社会体制转型的过程中,“利益多元需求、权力分散制衡和组织异质独立”[18] 成为社会新诉求,这就要求改变原有的政府单中心公共服务供给模式,通过多元主体协商共同提供公共服务。传统公共服务供给过程中,企业、NGO和民众由于在信息收集、资源占有和产权所有方面受到各种限制,无法参与到公共服务供给体系中来。尤其是与公共服务密切相关的民众一直以来只能被动地接受公共服务的结果,无法实现自己的诉求。协作性公共服务强调政府与NGO、企业、民众以及其他社会参与者之间的协作关系和伙伴关系[19]。

(二)树立全新的公共服务理念

1. 以增进公共价值为导向。政绩一直是考核和提拔官员的主要指标,在这一目标的激励下,作为“理性经济人”的地方政府必然会积极开发资源,创造收益,一些立竿见影的“短平快”项目得到大力发展,因为这些项目可以在短期内实现收益。而事实一再证明,“短平快”项目往往是以牺牲公共利益为代价的,比如对自然资源的无节制开采,虽然实现了财政的短期增长,但是代价却是资源枯竭,环境恶化。与此相对应的是一些投资大、见效慢,但却有利于公共利益的项目反而遭到了忽视,或者轻视,没有被放到应有的位置上去。申言之,虽然提供优质的公共服务是政府的本职内容,但是地方政府在“政绩”的激励之下,政府“缺位”、“错位”和“越位”的情况普遍存在,从而导致教育、医疗、环保、基建等公共服务的残缺。协作性公共服务注重民众的参与,重新定义了民众在公共服务供给中的地位和作用;协作性公共服务的出发点和立足点是整合资源,优化配置,增进公共价值。这就要求政府改变官员的考核和提拔方式,不能唯“政绩”是从。在注重政绩的同时,更应该关注公共价值的增进。

2. 构建信任制度。随着内部公共事务外溢化和无界化,协作供给公共服务已成为中国政府提供公共服务模式的新动向和路径选择。无论是跨区域协作,还是跨部门、跨组织协作,其前沿都是个人间的协作。个人间的协作,“在很大程度上是在相互信任的框架里进行的协商过程”,[20] 但是由于信息不对称等原因的存在,加大了协作过程的不确定性,很难形成初始信任,协作很难顺利进行。相比于私营部门之间的协作,政府内部或者政府之间的协作更难形成,其主要原因在于代表后者谈判的组织或者个人缺少成功协作的高度激励,“同时机构内部的层层登记又倾向于降低协商者的弹性”。这就需要构建信任制度,从制度和结构层面规范协作者的行为,降低机会主义和不确定性,促进协作的顺利进行。信任是协作性公共服务的基础和前提,不仅有利于初始协作的建立,而且有利于减少后续协作中的沟通成本,监督成本,增加协作的灵活性,从而增进公共价值。

(三)推进信息共享机制

信息作为一种优质资源,在协作性公共服务中的作用是不言而喻的,可以说无论是哪个层级和形式的协作,都离不开信息的沟通和交流。协作性公共服务有效地回应了公民多样化和复杂化的公共服务需求,克服了官僚制机械僵化的弊端,通过公共服务项目,联合服务协定,资源互换等方式实现公共服务的优化整合,公共服务资源分散掌握在不同协作主体手中,这一切都依赖于信息的交流与共享。信息共享在现代社会不单单是技术层面的问题,更多的反而是管理层面的问题,这主要表现在“许多政府信息化项目数据库之间的技术联接已经实现”,[21] 但却仍然无法实现信息共享。造成这种信息孤岛的原因主要在于条块分割产生体制和信息寻租:缺少协作交流的条块分割体制为部门主义和各自为政的滋生提供了温润的土壤,部分政府部门将信息资源作为寻求政治利益和经济利益的筹码,有意无意地设置信息共享壁垒,阻碍信息共享的实现;由于垄断和独占地位,政府占据了大量具有较高社会价值的公共信息和政府信息,虽然共享这些信息有利于公共行政成本的降低,公共服务水平的提升,增加公共价值,但是“理性经济人”色彩鲜明的部门主义者为了保护本部门的既得利益,势必阻碍该部门对利益最大化的追求。不可否认,我国在实践中还存在着技术标准不统一,数据不一致和基础数据重复采集的问题,这些都制约着协作性公共服务的发展。因此,我国政府首先应该构建政府间信息共享的统一标准,促进部门间、组织间的交流沟通;其次对于政府间的信息进行有效整合,打破部门利益,优化政绩考核制度,逐步破解“信息孤岛”困境。

总之,协作性公共服务作为一种全新的治理理念,突破了关注组织变革和流程再造的传统改革思路,理顺并重塑了政府间、部门间的关系,促进了政府内部的联动,加强了政府与非政府组织及个人间的外协,注重伙伴关系的建立,有效弥补了政府公共服务供给的缺陷,为解决动态化、异质化和多元化的公共需求提供了一种新的思路和设想。协作性公共服务如何本土化,政府在公共服务中的角色如何定位,如何共担责任等问题值得学界深入研究。

参考文献:

[1]陈振明.公共服务提供机制专题研究引言[J].东南学术,2008,

(1):78-79.

[2]赵子建.公共服务供给方式研究述评[J].中共天津市委党校学

报,2009,(1):80-85.

[3]Donald F.Kettl.The Transformation of Governance: Public Adm-

inistration for Twenty-First Century America[M].London:the Johns

Hopkins University Press, 2002:2.

[4]SylviaHorton,David Farnham. Public Administration in Britain

[M].Macmillan Press L.T.D. 1999:251.

[5]Michael Mc Guire. Collaborative Public Management:Assessing

What We Know and How We Know It[J].Public Administration,

Review, 2006:33-43.

[6]Bryson John M,Crosby Barbara C,Stone

Melissa Middleton.The Design and Imp-

lementation of Cross-Sector Collaborat-

ions: Propositions from the Literature[J].

Public Administration Review, 2006:

44-45.

[7]Agranoff Robert, McGuire Michael.Coll-

aborative Public Management:New Stra-

tegies for Local Governments[M].Wash-

ington,D.C.:Georgetown University

Press, 2003:2.

[8]罗伯特·阿格拉诺夫,迈克尔·麦奎尔.

协作性公共管理:地方政府新战略[M].

北京:北京大学出版社,2007:2.

[9]孟庆国,吕志奎.协作性公共管理:对

中国行政体制改革的意义[J].中国机构

改革与管理,2012,(2):33-37.

[10]竺乾威.公共行政理论[M].上海:复旦

大学出版社,2008:472-473.

[11]实现好、维护好、发展好最广大人民的

根本利益[N].人民日报,2009-07-09.

[12]孙柏英.当代地方治理——面向21世

纪的挑战[M].北京:中国人民大学出

版社,2004:162-163.

[13]Lester Salamon.The Tools of Governm-

ent:A Guide to the New Governance[M].

Oxford:Oxford University Press,2002:3.

[14]Eugene Bardach.Getting Agencies to

Work Together:The Practice and Theory

of Managerial Craftsmanship[M].Chatham

House Publishers,1998:194.

[15]Stephen Goldsmith and William Eggers.

Governing by Network:The New Shape

of the Sector[M].Washington:the Broo-

kings Institution Press, 2004:111.

[16]Jeffrey H. Dyer. Collaborative Advan-

tage:Winning through Extended Enter-

prise Supplier Networks[M].London:

Oxford University Press, 2000: 38.

[17]Paul Hirst. Democracy and Governance,

in Debating Governance:Authority, Ste-

ening,and Democracy[M].Oxford:Oxford

University Press, 2000:13-35.

[18]蒋京议.政治体制改革必须把握国家

与社会关系走向[J]上海教育, 2008,

(22):62-63.

[19]埃瑞·维戈达.从回应到协作:治理、公

民与未来的公共行政[J].国家行政学

院学报,2003,(5):91-96.

[20]尤金·巴达赫.跨部门合作:管理巧匠

的理论与实践[M].北京:北京大学出

版社, 2011:206.

[21]黄萃.政府数字信息共享的管理障碍

与协调模式[J].浙江档案,2007,(7):

38-40.

[责任编辑、校对:杨栓保]