弹性治理:枫桥经验生发的阐释

摘要:现实中枫桥理论的总结、凝练远远落后于风生水起的枫桥经验,这种理论凝练的羸弱造成枫桥经验在西方学界眼中呈现负面姿态。以此回应入题,枫桥经验是现代基层治理潮流的中国故事版,更生发出了独特的理论解释框架:弹性治理。发展中的枫桥经验必然继续生发更加丰富的弹性治理理论,这尚待多学科学者共同凝练、深化、提升。

关键词:枫桥经验;弹性治理;基层治理;空间

中图分类号:C916文献标志码:A文章编号:1007-9092(2018)05-0027-008

一、问题的引出

世界范围内,现代的基层治理存在两种趋势的交织:一种是决策权威的重心下移(權力下放)到最低的地理或社会层次,这种趋势被誉为“革命性的大趋势”“最新时尚”。①一般治理话语使用关于“权利下放”状态的陈述修辞,是“掌舵”而不是“划桨”。②另一种趋势是更广泛的民间社会、社会组织等参与地方管理、设计基层治理过程的趋势。参与式治理理论认为,有意义的公民参与,预计将导致更好的决策,以及通过发展社区意识,促进社会稳定,增强集体决策,促进接受和尊重。③这两种趋势汇流成现代基层治理的基调。

放在世界范围内考察,枫桥经验是因应现代基层治理的浪潮,生发出来的中国基层治理叙事,更是生发出来了现代基层治理的新理论解释框架。但恰恰相反,学界的研究更多倾向于政策宣传角度,没有放在全球基层治理浪潮中挖掘出隐藏在枫桥经验中的深度学理问题,更没有提炼出枫桥经验的理论解释框架。易言之,即实践中枫桥经验中治理成效显著,但没理论凝练,话语权不足,我们所讲的合乎现代基层治理趋势的枫桥经验,在西方部分学者眼中充满了异质性,甚至将其作为文革思潮复辟、文革负遗产重生的前奏。由此,从枫桥经验到枫桥理论的提升,应为学界所关注、响应和谋建,提升枫桥经验在国际上的话语权。

二、枫桥经验再叙事:现代基层治理

潮流中的中国基层治理故事治理已然成为我们这个时代的重要问题之一。按照联合国的说法,善治是由参与、法治、透明度、响应性、协商一致、公平和包容性、有效性和效率以及问责制等8个因素来衡量的。但善治是一种难以整体实现的理想。尽管善治难以整体达到,但现代基层治理还是通过模式创新:分权治理和参与式治理,推动了基层治理的现代化。

治理与权力是不可分割的。分权治理就是通过权力的再配置,向基层放权、重组基层决策权威。分权治理采取的是结果哲学进路,侧重于用治理成效来衡量目标达成与否,所以分权治理一般会明确权力下放的职责和标准,通过目标验收来衡量新的治理结构和治理实践的成效。在这一点上,分权治理之初意欲实现的意图很重要,最好是适当的意图期冀,否则权力下放的是责任,收回的是担责者。

治理是一个社会共同体有效形成秩序的过程。徐邦友:《改革开放四十年来地方治理体系的现代嬗变》,《治理研究》,2018年第3期。治理的概念因不同的参与者参与了一个复杂而有争议的相互作用过程而变得重要。参与式治理,承继了古典政治民主参与的政治美德,侧重于社会行为者和公民的作用,是自愿和公平的参与、一致决策来深化民主过程的一个灵活的决策模式。枫桥经验就是一个因应现代治理全球化中的中国特色基层治理的中国经验。通过自上而下的分权治理和自下而上的参与式治理,打造了中国基层治(管)理的样板。

枫桥经验基于现今的发展轨迹,可分为前、后枫桥经验两个阶段。前枫桥经验阶段注重政治教育、群众动员和社会治安综合治理,后枫桥经验阶段注重社会治理功能。前枫桥经验形成于1963年毛泽东同志的亲笔批示“要各地仿效,经过试点,推广去做”,后枫桥经验开始于2003年时任浙江省委书记习近平同志在纪念毛泽东批示“枫桥经验”40周年时强调,“把‘枫桥经验坚持好、发展好,把党的群众路线坚持好、贯彻好”。时隔10年后的2013年,习近平总书记又作出重要指示,“把‘枫桥经验坚持好、发展好”。在后枫桥经验中,枫桥紧跟现代基层治理浪潮,完成了社会治理的嬗变。

近代以来,中国国家对基层社会渗透致力于一个共同目标:乡村社会建构迈克尔·曼(Michael Mann)所谓的“基础性权力”,景跃进:《中国农村基层治理的逻辑转换》,《治理研究》,2018年第1期。与此同时,国家构建的目的在于建设一个“有限”但却“有效”的国家,即削弱国家专断性权力并发展国家能力的过程。林闽钢、战建华:《社会组织的自主性和发展路径》,《治理研究》,2018年第1期。新中国成立后,重组乡村治理权力,权力直接嵌入最基层,乡村社会高度整合到政权体系,形成了全能主义的治理体系。这一背景下,1962年第八届中共中央委员会第十次全体会议,毛泽东再次提了“阶级斗争”。1963年,毛泽东发动了城乡社会主义教育运动(简称为“四清运动”)。在对“四类分子”(地主分子、富农分子、反革命分子和坏分子)改造过程中,尽管中央决定了“一个不抓,大部(百分之九十五以上)不捉”的方针,但具体操作中仍保持着定指标、“关一批”“判一批”“杀一批”的暴力清洗,而枫桥镇的做法却不同,弹性地纠正了“左”的偏差。浙江省委工作队发动枫桥群众开展了“武斗好还是文斗好”的大讨论,广大干部和群众形成了一致看法:“武斗斗皮肉,外焦里不熟;文斗摆事实、讲道理,以理服人”。枫桥由此创造了“充分发动和依靠群众,开展说理斗争,没有打人,更没有捕人,就地制服四类分子”的好经验。1963年11月20日,这一经验得到了正在杭州视察的毛泽东的肯定,“这叫矛盾不上交,就地解决”,并批示要求把它作为教育干部的材料。其中提到要各地仿效,经过试点,推广去做。11月22日,毛泽东同志在和当时的公安部领导汪东兴谈话时说,公安部日常的具体工作很多,但最重要的一条,是如何做群众工作,教育群众,组织群众,做一般性的公安工作。从枫桥的经验看,群众起来之后,做得并不比你们差,并不比你们弱,你们不要忘记动员群众。赵义:《枫桥经验:中国农村治理样板》,浙江人民出版社2008年版,第13-16页。可见,当时条件下,毛泽东同志主要看到了“四清运动”不好的苗头,肯定枫桥经验的一个原因可能就在于枫桥经验发动群众搞不过火、不过激的说理斗争,也能保证社教运动正常进行。

另一原因是建国后毛泽东筹划的央地关系指导原则是中央地方双积极性原则:“有中央和地方两个积极性,比只有一个积极性好得多。我们不能像苏联那样,把什么都集中到中央,把地方卡得死死的,一点机动权也没有。”毛泽东:《毛泽东选集(第五卷)》,人民出版社1977年版,第275页。但实际运行上却是参照了苏俄高度中央集权模式,毛泽东肯定枫桥经验,也是将实际央地关系指导原则拉回到中央地方双积极性的举措。从枫桥经验来看,在乡村权力收归公社后,出现科层政治的弊端:高度集权、指标层层加码现象。对人民群众放权,依靠群众力量、动员群众力量,就地把绝大多数地、富、反、坏分子改造成新人,实际上就是高度集权后的一次分权管理尝试和群众参与式管理的一种体现。“矛盾不上交,就地解决”实际上就是分权管理的防控任务指标。前枫桥经验带有较强的防控色彩,还被誉为“动员群众”群防群治的典范,主要是以社会治安综合治理的群防群治的体系出现的。1993年,在枫桥经验30周年纪念大会上,再次确认“枫桥经验”是社会治安综合治理的典范。1998年,浙江又組成联合调查组,总结出了枫桥经验“党政动手、依靠群众、立足预防、化解矛盾、维护稳定、促进发展”的时代特色。

世界范围内的“治理”概念的真正兴起,是在冷战结束后的20世纪90年代,冷战结束改变了治理的全球图景,合作和协调成为主流,遂此,“治理”一词被经济学家和政治学家重新铸造,成为共同行动者相互依存的情况下解决冲突、寻找共识和克服效率低下问题的概念,此理念并由联合国、货币基金组织和世界银行等机构广泛传播,蔓延到各个领域。对于中国而言,“治理”也迅速以一种思潮、理论、范式、技术的姿态进入中国学者的视野。彭莹莹、燕继荣:《从治理到国家治理:治理研究的中国化》,《治理研究》,2018年第2期。后枫桥经验就在此治理浪潮中完成了社会管理向社会治理的嬗变。

2003年,在纪念毛泽东同志批示“枫桥经验”40周年暨创新“枫桥经验”大会上,时任中共中央政治局常委、中央综治委主任罗干在讲话中说,“枫桥经验”充分发挥党的政治优势,根据不同时期的社会特点,就地解决社会矛盾,最大限度地把问题解决在基层,解决在当地,解决在萌芽状态,维护了社会治安和社会稳定。江南:《学习创新“枫桥经验”,正确处理新时期人民内部矛盾》,《人民日报》,2003年11月27日。此后中央更是要求抓源头、抓苗头、抓基层、抓基础,要切实履行维护稳定的第一责任,努力把矛盾纠纷解决在基层和萌芽状态,将基层筑牢为维护社会和谐稳定的第一道防线。这期间,中央对枫桥经验的认知是建立在维稳治国的基础上的,维稳色彩深刻。实践中,“枫桥经验”在政治立场和意识形态原则性上与中央的精神保持一致,同时在社会治理问题上又采取灵活的实用主义创新态度,如在全科网格、自治法治德治“三治融合”基层社会治理体系、社会组织参与社会治理、“互联网+”社会治理、社会心理服务体系建设、流动人口服务管理等方面都有所创新,因此枫桥经验在实践中完成了从单一的社会治安管理向社会治理的转变,重视社会治理人本倾向、矛盾纠纷解决、处理好稳定与发展的关系,“枫桥经验”逐渐被赋予最新时代特色:“以人为本,依靠群众;抓早抓小,就地化解;维护稳定,建设小康”,实现了从单一层面的国家场域的分权管理预防化解矛盾到社会治理场域中的多元主体“三治”融合(自治、法治、德治)基层善治,实现了自上而下的防控指标下沉式压力维控体制向多元主体合作共治的自主性压力疏导体制革新。

2013年,习近平对坚持和发展“枫桥经验”作出重要指示,要求各级党委和政府要充分认识“枫桥经验”的重大意义,发扬优良作风,适应时代要求,创新群众工作方法,善于运用法治思维和法治方式解决涉及群众切身利益的矛盾和问题,把“枫桥经验”坚持好、发展好,把党的群众路线坚持好、贯彻好。《高扬旗帜坚持和发展“枫桥经验》,《法制日报》,2013年10月12日。中央层面,党的十八届三中全会将社会管理表述变为社会治理,是中国社会治道之变,是用法治思维和法治方式处理社会治理问题,法治思维是社会治理基本思维模式,法治方式是现代社会的最优治理方式。杨学科:《论法治型社会治理体制的构建》,《胜利油田党校学报》,2014年第1期。枫桥经验在新时代背景下,创造性转化枫桥经验这一历久弥新的政治资源为新时代的基层治理的治理智慧,枫桥经验本身的创新精神又在创造性转化中巩固发展,这种新枫桥经验是在顺应世界现代基层治理潮流中中国基层治理智慧的表达、中国基层治理方案的产生、世界基层治理的东方经验。

三、枫桥经验生发的弹性

治理之要旨与特性通过上一部分的论证,我们可知枫桥经验是世界现代基层治理潮流世界的一部分,也就是说枫桥经验是世界的。但一切经验的生成都是在主体、时间、空间维度上合力而为的结果,不同的时空结构和时空转化,可能会有特殊之处产生。以下笔者将尝试从主体、社会时空范畴对枫桥经验予以刻画和解释,并尝试为枫桥经验提供一个描述和分析的理论框架:弹性治理。选用弹性治理(resilience governance),主要原因是考虑到“弹性”概念的韧性和留有余地的策略,这也恰恰符合枫桥经验的特征,此理论的命名也符合中央着力打造“融通中外的新概念新范畴新表述,讲好中国故事,传播好中国声音”的要求。如果用枫桥治理(Fengqiao governance),本文论证上会出现问题,如后面的后弹性治理阶段,如果改成“后枫桥治理阶段”,则有枫桥经验唱衰之嫌。鉴此,本文选用了“融通中外”的表达:弹性治理。

“弹性”(resilience)概念于1970年代在生态学领域被提出的,原指应对气候变化和减缓自然灾害时,“系统能够较快恢复到原有状态,并且保持系统结构和功能的能力”。Holling,Crawford S.“Resilience and stability of ecological systems.”Annual review of ecology and systematics4,no.1(1973):1-23.弹性被频繁地重新定义和扩展,包括启发、隐喻或规范维度。Brand,Fridolin Simon and Kurt Jax.“Focusing the Meaning(s)of Resilience:Resilience as a Descriptive Concept and a Boundary Object.”Ecology and Society 12,no.1(2007):23.人文社会科学所用的弹性概念可以定义为系统吸收冲击的能力,并通过重组保持其功能和形式。Walker,Brian,and David Salt.Resilience practice:building capacity to absorb disturbance and maintain function.Island Press,2012.3.社会系统中的社会弹性被定义为“群体或群体应对社会、政治和环境变化带来的外部压力和干扰的能力”。Adger,W.Neil.“Social and Ecological Resilience:Are they Related?”Progress in Human Geography 24,no.3(2000):347.弹性概念的韧性也为西方学者所青睐,美国学者B.盖伊·彼得斯提出了弹性政府:“政府有应变能力,能够有效回应新的挑战”,“更准确的理解,认为弹性化是指政府及其机构有能力根据环境的变化制定相应的政策,而不是用固定的方式回应新的挑战。”[美]B.盖伊·彼得斯:《政府未来的治理模式》,吴爱明、夏宏图译,中国人民大学出版社2013版,第61页。弹性是一种有用的、启发式的治理思维,“弹性已成为全球治理的普遍习惯”,Walker, Jeremy and Melinda Cooper.“Genealogies of Resilience:From Systems Ecology to the Political Economy of Crisis Adaptation.” Security Dialogue 42,no.2(2011):144.弹性治理就是将适应风险和承认失败纳入到治理考量当中去,通过责任下放去中心化、能力发展、指导性方法、社会资本、大数据方法来适应外部环境,而不是主动干预的新治理框架。刘慧:《弹性治理:全球治理的新议程》,《国外社会科学》,2017年第5期。无论弹性政府还是弹性治理,它们都是一种适应性治理(Adaptive governance),根据理解、目标和社会、经济和环境方面的变化,促进满足潜在的人类需要和喜好的规则和规范的演变。Hatfield-Dodds,Steve,Rohan Nelson,and David C.Cook.“Adaptive governance:an introduction,and implications for public policy.”Australian Agricultural and Resource Economics Society (51st).No.10440(2007):4.

然而,本文尝试归纳的弹性治理则是生发自枫桥经验,是根据中国基层治理样板枫桥经验凝练出来的治理理论。主要是指灵活的、综合的、整体的弹性治理方式,吸收与化解治理压力及社会变化,应对治理问题的复杂性和不确定性,并能具有保持或恢复其基本结构和功能的能力。它并非只是一种适应性治理,更重要的是其治理创新力、内生能力。弹性治理主要包括多元化的治理主体;治理制度上以原则性、正式性的制度架构为基础,适时、适事、弹性、灵活的发挥非正式制度资源的作用,甚至是主导作用;治理过程民主协商、原则性与灵活性结合;治理后的空间是和谐、健康、有活力的。概而言之,弹性治理可理解为一种可以经得住复杂社会劣势、以及高度風险社会条件考验,并成功适应人民对社会治理美好生活需要的一种治理新理论。弹性治理不只是解决基层问题的方法,更是保持基层社会稳定和谐的能力以及将消极的基层社会问题转化为积极的社会稳定过程的社会治理能力。

时间和空间形成了一种呈现事件意义的幕布。“社会系统的时空构成恰恰是社会理论的核心。社会科学家只有围绕社会系统在时空延伸方面的构成方式才能构建合理的社会思想,才能理解和把握社会学从一开始就致力研究的社会‘秩序问题。”[英]安东尼·吉登斯:《社会的构成》,李康、李猛译,生活·读书·新知出版社1998年版,第195-196页。在社会转型、矛盾多发的“时空高度压缩”中国语境之下,对一个基层治理经验的考察,是离不开对主体、时间、空间维度的思量,以下弹性治理框架下再阐释的枫桥经验主要是在多行为体、多维度和多层次、多尺度上延展开来的,且因枫桥经验与弹性治理理论的一体性,论述更多是互阐的视角。

(一)主体:多行为体

理解枫桥经验生发的弹性治理的一个重要的一步是,从理论角度思考治理主体的多样性。一般多样性的知识、经验和理解问题的方式常常会导致分歧,对待这种分歧宜疏不宜堵,让公民和其他利益相关者成为积极参与的治理主体,特别是摒弃严格的国家与社会两分法,将不同的组成成员包括公共、私人和民间组织吸纳进来,以解决共同的政治、经济和社会问题。在枫桥经验中,基层党组织发挥了战斗堡垒作用,凝聚了基层治理合力。

基层治理深深植根于错综复杂、头绪万千的基层社会关系。枫桥经验中多元主体参与治理,释放了治理压力,基层党组织整合社会各方面资源,动员社会各方面力量参与,推动了社会治理社会化。对于具体的社会治(管)理社会化举措,前枫桥经验采用的是“动员群众”,停留在发动群众的层面上,后枫桥经验则是采取依靠群众,动员社会各方面力量民主参与多元主体合作共治的方法。“发动和依靠群众”的群众路线是“枫桥经验”得以延承发展的法宝,目前枫桥镇有超过10%的群众以综治信息员、调解员、义务巡防队、义务消防队、平安志愿者等不同身份参与到社会治理中来。

治理不是一套规则或活动,而是一个过程。多行为体的弹性治理是呈现彼此包容、认同、赋权与合作的过程,共有权力、共有利益和共有场域的生成,彼此赋权和利益融合的社会共治过程中,进而出现高参与度、社会系统熵减少、社会资本增长、共生共存共荣的共治格局。此处的弹性治理的意涵,是不同于新的非层次化、去中心的形式,合作和参与的框架取代自上而下制度的所谓西方治理理论。Bora,Alfons and Heiko Hausendorf.“Participatory Science Governance Revisited:Normative Expectations Versus Empirical Evidence.”Science and Public Policy 33,no.7(2006):478-488.枫桥经验生发的弹性治理理论中,是存在明确的中心的,且还是有效聚合、沟通、合作的治理主体,那就是党委领导、政府负责背后的党政权威。

(二)时间维度:多维度的全过程视角

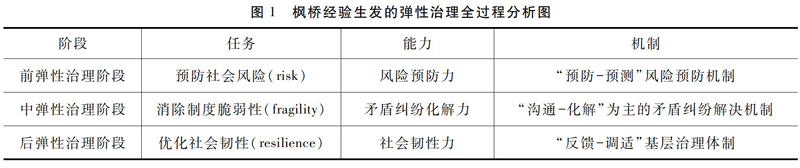

时间体现为一种社会推移的过程,当其嵌入到社会制度和文化组成的总的时间秩序之中,碎片化的社会实践性活动重组为新的社会文化节奏,这种社会文化节奏是富有阶段性意义的。具体的枫桥经验在作为媒介分析的时间维度上,阶段性时间进程中的具体枫桥经验相互连接从而形成特定的阶段性社会文化节奏,整个具体枫桥经验的全过程联结,总的枫桥经验的意义结构弹性治理理论因此而生。参照阶段性时间及其具体枫桥经验事实的表达,总的社会文化节奏弹性治理理论可以分为预防社会风险的前弹性治理阶段、消除制度脆弱性的中弹性治理阶段、优化社会韧性的后弹性治理阶段(见图1)。图1枫桥经验生发的弹性治理全过程分析图

阶段任务能力机制前弹性治理阶段预防社会风险(risk)风险预防力“预防-预测”风险预防机制中弹性治理阶段消除制度脆弱性(fragility)矛盾纠纷化解力“沟通-化解”为主的矛盾纠纷解决机制后弹性治理阶段优化社会韧性(resilience)社会韧性力“反馈-调适”基层治理体制

首先,前弹性治理阶段以事前预防、化解社会风险(risk)为主。枫桥经验,注重源头治理,重心在于事前预防,特别是前端治理力的风险预防力构建,先后创建形成了“四前”工作机制(组织建设走在工作前,预测工作走在预防前,预防工作走在调解前,调解工作走在激化前),“四先四早”工作机制(预警在先,苗头问题早消化;教育在先,重点对象早转化;控制在先,敏感时期早防范;调解在先,矛盾纠纷早处理)、矛盾化解“五分法”(分工负责、维稳责任具体化;分块实施,综合治理网格化;分层掌控,源头预防动态化;分级联动,矛盾化解及时化;分类管理,服务教育人本化)。还有就是枫桥注重风险预测工作,每村设立群众信息员,每月两次摸查辖区内不稳定因素,重点梳理:可能引发纠纷的民间矛盾、未曾激化但已有的纠纷、调解中的矛盾纠纷,然后分级汇总综治办,月底例会集中探讨分析、布置落实,将矛盾化解在萌芽状态。实际上枫桥经验在前弹性治理阶段主要是建立了“预防-预测”风险预防机制,侧重于将社会风险化解在萌芽状态,防止事态扩大与扩散。

其次,中弹性治理阶段注重事中化解、消除制度脆弱性(fragility)。制度脆弱性是指制度无法随着社会风险的衍化而同步进化,甚至无法有效应对各类具有重复性的社会稳定风险。安德鲁·佐利(Andrew Zolli)和安·玛丽·希利(Ann Marie Healy)曾在其《弹性:为什么事情会反弹》一书中说明了“在一个不可预见的混乱和波动时代”,“保持适应能力”是至关重要的。Zolli,Andrew,and Ann Marie Healy.Resilience:Why things bounce back.Simon and Schuster,2013.制度脆弱性的主要弱点在于刚性制度和制度风险的存在,可能会增加社会的脆弱性,继续激化矛盾或案了心结生。毕竟基层矛盾纠纷,事理上一般处于公说公有理婆说婆有理、无理也要搅三分、清官难断的状态,人情上处于低头不见抬头见、得饶人处且饶人、刻薄不赚钱,忠厚不折本的状态。遂此,枫桥经验选择了化解的纠纷解决机制,着重中端治理力的矛盾纠纷化解力建设,来化解制度的脆弱性。当然这并不是说枫桥经验不重视制度建设,只是为适应地方风土人文,尊文崇教、崇学尚礼,哺育了枫桥人相对较高的人文素养,陶冶枫桥乡民急公好义,遇事爱说理、好讼争、讲道理的传统,信奉“君子动口不动手”;尤其身处“低头不见抬头见”农耕社会熟人圈,在处理人际关系时,信奉“和为贵”“让为贤”的信条,遇事(矛盾纠纷)更多的是妥协忍让,避免小事化大。参见汪世荣:《枫桥经验:基层社会治理的实践》,法律出版社2008年版,第26-27页。高度重视“沟通-化解”为主矛盾纠纷解决机制:人民调解、行政调解和司法调解并举。人民调解、行政调解方面,枫桥镇建立了三级调解组织:村(居、企业) 调解委员会、综治分中心(由镇派出的办事处)、镇综治中心。村(居、企业)治保委和调解委全覆盖,人民调解员全配备,还有调解志愿者联合会(原老杨调解中心)等社会组织,已形成了“组织成网络、人员遍角落”的人民、行政调解工作体系。司法调解方面,枫桥法庭也创造性地制作了“调解劝导书”,调解劝导弘扬了调解的教化功能。检察执行环节发展出了“检调对接”模式。枫桥经验,在中弹性治理阶段主要是建立了“沟通-化解”为主的矛盾纠纷解决机制,利用本土资源和社会资本,侧重于消除制度脆弱性,坚持能调则调,当化则化,注重和谐,着眼未来的原则,力图大事化小、小事化了,构建基层社会治理的反脆弱机制。

最后,后弹性治理阶段优化、恢复社会韧性(resilience)。弹性治理中的“弹性”的英文表达与韧性都为resilience。弹性是一个模糊的、可延展的概念,越来越多地被解释为跨学科的一种思维方式、视角,在规范维度上,作为处理社会过程的一种方式、一组关于如何解释复杂系统的想法、或被认为是强有力的社会可持续性概念的指导方针之一。Brand,Fridolin Simon and Kurt Jax.“Focusing the Meaning(s)of Resilience:Resilience as a Descriptive Concept and a Boundary Object.” Ecology and Society 12,no.1(2007):23.楓桥经验生发的弹性治理最大优势就在于其社会韧性。这里所说的社会韧性是指社会在风险、矛盾纠纷等不利社会条件来临之后“社会活力复原”甚至回弹上升的弹性,也是社会实体容忍、吸收、应对和适应环境和社会的各种威胁的能力。矛盾纠纷解决往往因为深层次的社会结构性原因,往往难以保证全部冲突因素的彻底消解,这就需要后续的跟踪反馈机制,并根据反馈结果,针对性和有效性地调适治理机制。枫桥经验中有大量的这类“反馈-调适”机制,例如根据流动人口与本地人隔阂,调适出了“老乡干部管老乡”制度;涉及农嫁女权益问题难以完全化解,就推动制定村规民约与法律规定不断接近,规定配偶为非农业户籍且无固定职业与收入者,可保留本村村籍,这也就意味着可继续享受本村集体资产股份量化、土地补偿款分配等权益,这类“反馈-调适”机制取得了良好的社会效果。枫桥镇在跟踪反馈的基础上,推动实践制度标准化、规范化,制定出《基层社会矛盾纠纷大调解体系建设规范》、《基层网格员管理规范》等地方标准规范,有的上升到诸暨市和浙江省地方标准,甚至是国家基层治理标准。枫桥经验在后弹性治理阶段主要是建立了“反馈-调适”的基层治理体制,有效防止了社会断裂,调适出来一个更具包容性、活力和弹性的基层社会。

(三)空间维度:多层次、多尺度

基层治理的问题离不开空间尺度,空间是人在此的场域,也是治理主体思考和治理不可脱离的尺度。空间是政治的,没有空间范畴,是不能描述权力的,(社会)空间是社会的产品,[法]列斐伏尔:《空间与政治》,李春译,上海人民出版社 2015年版,第23、39页。空间是任何权力运作的基础,[法]米歇尔·福柯、保罗·雷比诺:《空间、知识、权力:福柯访谈录》,载《后现代性与地理学的政治》,上海教育出版社2001年版,第13-14页。社会主义的空间将会是一个差异的空间。[法]列斐伏尔:《空间:社会产物与使用价值》,载《现代性与空间的生产》,王志弘译,上海教育出版社2003年版,第53-64页.枫桥经验生发的弹性治理是具有地方想象力的,如上论证可知,在共享世界基层治理文明智慧的同时,并将其嵌入到如上列斐伏尔所言的社会主义“差异的空间”。

枫桥经验在尊重治理空间层次性的基础上建构多层次、多尺度的空间治理策略:社会治理网格化,构筑起了“纵向到底、横向到边”和“纵向联动、横向整合”的社会治理网格系统。纵向是村镇嵌套的层次结构,是分级治理(multi-level governance)的一种类型。全镇分为三级网格:镇作为一级网格区,由镇党委政府作为责任主体来负责该一级网格区的运行,具体分工者为镇综治工作中心。片区网格乃二级网格区,一级网格区下设三个二级网格区,分别由片综治分中心统筹各片区网格并负责处理各个村级申请的矛盾纠纷,至于无法处理的则依照规定上交至一级网格区。村乃三级网格区,由村两委会作为网格责任主体落实村级综治网格化治理。村民代表是村级网格的下设网格,农户则被具体落实到各个村民代表来负责一对一联系;而村两委干部则只需通过联系各村民代表从而间接联系各个网格内的农户即可。横向是多尺度治理(multi-scalar governance),基于空间治理事项的显著的相似性和互补性作为区分标准,在“纠纷化解网格化、社区警务网格化、社会人管理网格化、土地管理网格化、安全生产网格化和应急管理网格化”六个尺度上实现横向整合,构建自治、法治、德治“三治融合”的基层社会治理机制。

行文至此,枫桥经验生发的弹性治理理论框架已经廓清,可能还会有如下疑问:“枫桥经验生发的弹性治理理论,符合全球基层治理思潮,但其到底与西方的弹性治理存在什么区别?”这实际上是弹性治理理论作为中国经验生发的中国特色社会主义治理理论的独有特色。前已述及,西方的弹性治理在组织结构上、协商参与体制上是去中心化,还有一点就是其更多是在自然灾害、战争等极端风险、危机、不确定发生后的应急管理举措。Schmidt, Jessica.“Intuitively Neoliberal? Towards a Critical Understanding of Resilience Governance.” European Journal of International Relations 21,no.2(2015):403.枫桥经验生发的弹性治理则是在关系资本基础上、扎根于日常生活的治理逻辑和依靠国家制度资本下放、驱动的基层治理逻辑的结合。更重要的一点是,通过枫桥经验的历史演进可知,弹性治理组织结构上的特性是存在一个强有力的权威中心——党委领导、政府负责。在中国这个超大规模社会、超长封建中央集权统治、超顽固的人情社会传统的国家,没有权威中心的治理,只能是一盘散沙的治理,就像1912年清帝退位,骤然间没有权威中心皇帝了,外辱内患、沧海横流、民不聊生了37年,才由共产党完成了“中心权威再造”,这是历史选择、民心所向。在基层(地方)治理的主体间关系上,党作为一种特殊的政治力量存在,党既在政府之中,也在社会之中。郁建兴:《中国地方治理的过去、现在与未来》,《治理研究》,2018年1期。枫桥经验中的基層党政权威中心主导,在宏观的组织和思想建设层面上,一般是不“缺位”、不“失位”,保证治理的规范性。但对于具体基层治理事项上,不“越位”、不“错位”,治理过程还是发挥弹性优势,在弹性空间内倡导治理主体的多元化,治理权力的分散化,共建共享共治的多中心基层治理。50多年枫桥经验的基层实践,不保守、不教条,与时俱进,实事求是,在原则上符合国家的顶层设计,用灵活的弹性思维和弹性治理方式来创新完善基层治理机制,用独特的生存性智慧创造出一份有价值的中国特色社会主义社会治理体制:党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制。习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》,《人民日报》,2017年10月28日第1版。

四、余论

新时代国家倡导创新社会治理体制,推进国家治理体系和治理能力现代化,提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。新时代枫桥经验全力打造“枫桥经验”升级版,在治理空间由线下枫桥经验向线上枫桥经验拓展,由乡村基层治理的枫桥经验向城乡基层社会治理的枫桥经验迈进,由狭义的区域性枫桥经验向广义的全国范围内的枫桥经验铺开。理论在一个国家实现的程度,总是取决于理论满足这个国家需要的程度。《马克思恩格斯选集(第1卷)》,人民出版社1972年版,第10页。“进行时”中的枫桥经验生发的弹性治理理论,尚待法学、社会学、管理学等多学科学者继续凝练、深化、提升,参照汇聚基层治理的实践经验和治理智慧,逐渐将其完善形成一套内涵丰富、精辟深刻、意蕴深邃、结构严谨的治理理论体系。自信不疑而言,此弹性治理理论又将反之以强大理论领航力,导引基层社会治理体系和治理能力现代化,深刻形塑、改变新时代中国特色社会主义基层治理事业。

(责任编辑:林赛燕)