后备干部与当代中国的精英转换

摘要:干部是中国共产党治国理政体制的轴心力量,而稳定高效的后备干部选拔、培养与流动机制则是确保政治精英群体能够持续“更新”并支撑政权运作的关键。当代中国的后备干部制度经历了三十多年的变迁,其制度运转塑造了“选拔-培养-选拔”这一以“培养”为核心而形成的“二元互嵌”式的持续动态过程,凸显了党管干部背后明确的认识论基础与方法论自觉。而在现实中,“用而不备、备而不用”的出现实际上是理性制度设计的预期过程与服从内在政治动力要求的补充过程相叠加的共同结果,从而使得“支流选配”在正反两个面向上成为一种客观存在的政治逻辑,并与“二元互嵌”共同构成对当代中国政治精英转换产生重要影响的中间机制。

关键词:后备干部;干部选任;精英培养;政治选配

中图分类号:D262.3文献标志码:A文章编号:1007-9092(2018)04-0050-009

党的十九大报告指出,“党的干部是党和国家事业的中坚力量”,该论断深刻反映了干部在党和国家建设过程中的轴心作用。基于干部在党和国家的关键地位,曾有国内学者提出“干部国家”概念,并从中共组织结构、革命军队建设、国家政权体系以及国家权力运行四个层面阐释了干部之于中国革命和现代国家建设的至关重要性。①从“党建国体制到党治国体制再到党兴国体制”②,依循“党管干部”原则逐步构建起来的干部制度体系支撑了中国共产党治国理政体制的整体演进,而伴随其制度运转所生发出来的干部选任过程、干部交流过程、干部异地任职过程以及后备干部选配过程等,实际上均已成为当代中国精英转换的核心政治过程。十九大报告特别强调要“大力发现储备年轻干部”,凸显了新时代中国特色社会主义对干部队伍建设的新要求。那么,该如何理解通过干部制度来实现精英转换的政治过程?本文将从后备干部切入,以精英转换为观察视野,对后备干部的制度过程进行剖析,阐释以“二元互嵌”为特点的“培养”机制,并对现实政治过程中客观存在的“支流选配”逻辑进行理论解释。

一、精英转换视野下的后备干部制度

当我们谈论干部问题时,我们究竟在谈论什么?无论是制度结构上的干部选拔、任用、考核、监督,还是制度过程上的干部交流、培训、考察、升降,现实政治中的干部问题实际上都离不开功能主义导向,其核心内涵是围绕着更符合具体情境的“政治精英”在海外中国研究文献中,能在政治层级中占有一定权力地位往往是界定政治精英的核心维度,比如具有代表性的魏昂德(Andrew G.Walder),他认为中国政治精英应当包括所有县处级以上干部,并同时将能够有机会被选拔为国家干部的党员也视为政治精英,参见Walder A.G.,“The Party Elite and Chinas Trajectory of Change,” China An International Journal, Vol.2, No.2(2004), pp.189-209。尽管魏昂德关注到了“县处级以上干部群体”,但他将一般党员纳入政治精英,在理论分析和实践观察中都可能存在模糊不清,因为大部分普通党员实际上不具有实际的政治权力。因此,本文关注的中国政治精英,是指在规范意义上受到中国共产党党内法规——《党政领导干部选拔任用工作条例》第四条所规定的“县级以上党政领导干部群体”。培养、使用与轮替而展开的,西方学术界曾将该过程所形成的精英群体结构与特征的客观变化概括为精英转换(Elite Transformation)。基于对东欧社会变革的研究,精英转换主要表现为精英再生产(Elite Reproduction)和精英循环(Elite Circulation),前者认为精英地位的自保源自其自我调整而非制度变迁的结构性影响,后者认为精英结构的颠覆性变化(新旧精英的替换)源自结构性的制度变迁。[美]松尧·撒列尼、伊万·撒列尼,毕向阳译:《东欧社会转型中的精英循环与再生产》,《战略与管理》,1997年第6期。

然而,由于傳统精英转换理论立基于西方先发国家的经验,并依托上世纪80年代苏联东欧的政治经济变革实践形成一波研究高潮,所以在分析当代中国的精英转换时需要充分重视中国情境下的具体意涵。对此,国内学术界早有学者作出过相应努力,比如:西方主流学者关于精英转换的经典论述大多把政治精英的更迭视为社会经济结构性变化的结果且认为社会经济因素是决定精英群体轮替的重要原因;这些学者及其著作包括但不仅限于:[意]加塔诺·莫斯卡:《统治阶级》,贾鹤鹏译,译林出版社2012年版;[希]尼科斯·波朗查斯:《政治权力与社会阶级》,叶林译,中国社会科学出版社1982年版;[美]C.E.布莱克:《现代化的动力:一个比较史的研究》,景跃进、张静译,浙江人民出版社1989年版;[美]西达·斯考切波:《国家与社会革命:对法国、俄国和中国的比较分析》,何俊志、王学东译,上海人民出版社2007年版;Mills W.C.,The Power Elite,New York:Oxford University Press,1956;Miliband R.,The State in Capitalist Society,New York:Basic Books, 1969。但基于对1980年代中国干部制度改革过程的研究,徐湘林认为“内在的政治动力”而非结构性的社会经济因素成为当时大规模政治精英转换的根本原因,依赖于主要由政治领导人的时局判断与特定的精英准入标准所构成的内在政治动力,精英转换基本上是一个政策过程而不是一个社会变革过程徐湘林:《后毛时代的精英转换和依附性技术官僚的兴起》,《战略与管理》,2001年第6期。。这种政治动力分析将社会经济因素视为外在变量,而将内在政治因素视为决定性变量,这与帕累托(Vilfredo Pareto)和帕森斯(Talcott Parsons)提出的精英循环是保持社会秩序和政权稳定的必要条件的观点有一定呼应参见[意]V.帕累托:《普通社会学纲要(修订版)》,田时纲译,社会科学文献出版社2016年版;[美]塔尔科特·帕森斯:《社会行动的结构》,张明德、夏翼南、彭刚译,译林出版社2012年版。,但该分析更深刻地突出了中国党政体制在维系体制韧性上具有高度自觉的特点,这恰是认识我国的干部制度与政治精英转换之间关系的逻辑起点。

除了从革命型精英向技术型精英转换这种精英形态的结构性变化模式,精英转换还包括精英体系内部基于常态化选拔和流动机制而实现“机体活化”的精英循环模式。于1980年代初期创立、经历了30多年变迁的后备干部制度,是当代中国政治精英循环的支撑性制度之一,其创设与坚持充分体现了中国共产党更新执政骨干、充实执政力量、巩固执政地位进而强化治国理政能力的主体自觉。后备干部制度的重要性不言而喻,尽管这个概念在党内并不陌生,但是有关后备干部的选拔和培养过程却少有公开,党外则知之甚少。Tsai W.H.& Kou C.W.,“The Partys Disciples:CCP Reserve Cadres and the Perpetuation of a Resilient Authoritarian Regime,” China Quarterly,Vol.221,March(2015),p.2.在中国知网上以“后备干部”为篇名关键词可搜得近800篇文献,但多半是大而化之的政论策论性文章以及叙述性的硕士学位论文,而严格意义上的学术研究特别是关于后备干部制度过程的中层理论建构及阐释则相对缺乏。西方学界虽有不少中国共产党研究,但具体涉及后备干部的成果也是大而化之且屈指可数。参见Brodsgaard K.E.,“Management of Party cadres in China,”In Br?dsgaard K.E. & Zheng Y.N. (eds.), Bringing the Party Back In: How China is Governed, Singapore: Eastern Universities Press, 2004, pp.57–91; Pei, M.X., Chinas Trapped Transition: The Limits of Developmental Autocracy, Cambridge: Harvard University Press, 2006, pp.90-91.此外,以寇健文、蔡文轩、黄信豪和臧小伟等为代表的港台学者在中共精英政治研究上有着相对丰富的探索。尽管寇健文、臧小伟等关于政治继承、精英甄补、精英转换的研究成果为本文提供了一定学术参考,但专门聚焦党政后备干部的研究却依然相对缺乏。港台学者在研究中国精英政治时易陷入派系政治的窠臼,笔者对此有着清醒的认识,因此本文是基于学术标准并从扬弃的角度来参阅这类文献的,特此说明。具体可参见寇健文:《政治继承与共产党政权结构稳定性的比较研究》,《问题与研究》,2000年底3期,总第39卷,第57-72页;寇健文:《中共“干部年轻化”与政治继承》,《中国大陆研究》,2001年第5期,总第44卷,第1-17页;寇健文:《共青团与中共政治精英的甄补:团中央常委仕途发展调查》,《中国大陆研究》,2001年第9期,总第44卷,第1-25页;寇健文:《既重用又防范的精英甄补:中共海归派高官的仕途发展与局限》,《中国大陆研究》,2007年第3期,总第50卷,第1-28页;Zang X.W. & Chen N.B., “How Do Rural Elites Reproduce Privileges in Post-1978 China Local corporatism, informal bargaining and opportunistic parasitism,” Journal of Contemporary China, Vol.24,No.94(2015), pp.628-643; Zang X.W., “Technical training,sponsored mobility, and functional differentiation,” Communist and Post-Communist Studies, Vol.39 ,No.1(2006), pp.39-57; Zang X.W., “Elite transformation and recruitment in post-Mao China,” Journal of Political & Military Sociology, Vol.26, No.1(1998),pp.39-57。近期直接与后备干部相关的较有参考价值的研究主要是:(1)Tsai W.H. & Kou C.W., “The Partys Disciples: CCP Reserve Cadres and the Perpetuation of a Resilient Authoritarian Regime,” The China Quarterly, Vol. 221, March(2015);(2)黄信豪:《有限活化的中共精英循环:党政领导精英组成的跨时考察》,《中国大陆研究》,第53卷第4期,2010年12月,第1-33页;(3)黄信豪:《中国政治精英“栽培”制度的利与弊》,《文化纵横》,2015年12月号,第30-34页。

基于历史观察不难发现,在这样一场30多年的制度变迁过程中,后备干部选拔培养的内涵演化内嵌于整个中国政治精英转换的大逻辑之中。自1980年代初那场以邓小平为核心的领导集体推动的基于干部“四化”改革、废除领导干部终身制、建立任期制,以实现革命型精英转向知识技术型精英的结构性转换以外,当代中国还经历了两次较大规模的精英循环:(1)1990年代初,以中共十四大为起点进一步强调干部“四化”原则,尤其要求干部要向在市场、外贸和金融等经济领域具备经济管理能力的知识经济型精英转换;(2)21世纪初,以中共十六大为起点,在继续坚持干部“四化”原则的前提下,强调政治精英更需具备社会综合治理能力与公共服务意识,实现向年龄结构合理、知识结构完整和基层治理经验丰富的公共治理型精英转换。刘伟、刘丁如:《当代中国政治精英更替中的“变”与“常”》,《江汉论坛》,2017年第1期。如今,党的十九大宣告中国进入新时代,实际上也同时宣告了中国业已进入第四次政治精英的更新过程,新时代不仅要继续坚持干部“四化”原则,还要把“好干部”标准落到实处,即习近平总书记概括的并已寫入新党章第三十六条的“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”。

基于政治动力分析可以看出,上述历史过程充分证明了当代中国的政治精英转换过程实则是党政体制根据时代变化而进行的干部政策的制定与调整过程,而后备干部制度的创建与演化即是该政策逻辑推进的产物。从制度特性上看,后备干部制度要解决的核心问题是如何实现新老干部的和平稳定交替,这是1980年代初党政体制面临的最突出问题。1981年5月,陈云在分送邓小平和胡耀邦的建议中提出要提拔培养“后备力量”;两年后,中央为召开六届人大一次会议和政协六届一次会议邀请各方面人士举行座谈会,胡耀邦正式提出组建“第三梯队”,并要求中组部建立1000名省部级干部的后备人选;1983年6月,中央工作会议正式作出了建立第三梯队的战略决策。熊亮华:《十一届三中全会后中央高层决策选拔年轻干部内幕》,《党建》,2009年第12期。后来,后备干部体系逐渐从省部级扩展到市(地)级和县(市)级层面,每个层级的领导干部均选自下一级优秀的后备干部队伍。后备干部名单会在适当的政治时机得到“调整补充”以确保实现稳定的精英循环。这种机制自1990年代开始逐渐以党内法规的形式予以制度化:(1)1992、1995、2000、2009、2014年中共中央均有下发关于做好干部培养选拔工作的通知或意见,其中均有关于坚持和完善后备干部制度、加强和改进后备干部工作的要求;(2)1995年中共中央印发的《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》(后称《暂行条例》)首次在“条例”的高度规定党政领导干部的基本条件,2000年中组部根据该条例印发《党政领导班子后备干部工作暂行规定》(后称《暂行规定》)首次明确对后备干部的数量和队伍结构合理化作出规定;(3)2002年出台的《党政领导干部选拔任用工作条例》(后称旧《条例》)第二十四条明确规定“党政领导班子成员一般应从后备干部中选拔”,以前所未有的高度确立了后备干部的“法理地位”,而后中组部于2006年印发《关于加强党政领导班子后备干部培养和管理工作的意见》为各地各部门提供具体指引;(4)2009年2月,中共中央首次制定《2009-2020年全国党政领导班子后备干部队伍建设规划》(后称《规划》)。据中国人事科学研究院前副院长吴德贵统计,当前中国已建立起总数约为50000人的后备干部队伍,形成了从省部级后备、市(地)级后备到县(市)级后备依次为1000、6000和40000人次的锥状分布图。张弛:《解码中共“后备干部”》,《凤凰周刊》,2016年第21期。正是通过这样一种对后备干部的制度化培养,中国共产党可以有效完成涵盖政治、年龄、技能和结构等维度在内的“定制化”的精英循环,以巩固、强化甚至优化其领导下的治国理政体系。

二、“二元互嵌”:后备干部“培养”的制度过程分析

根据政治动力分析,可以得出以下结构性的逻辑预判:通过后备干部制度的建构与完善,可以推动稳定持续的政治精英循环,进而对中国共产党治国理政体制产生支撑和优化作用。类似的观点还可参见Tsai W.H.& Kou C.W., “The Partys Disciples: CCP Reserve Cadres and the Perpetuation of a Resilient Authoritarian Regime,” The China Quarterly, Vol.221, March(2015), pp.1-20。要保障该结构逻辑能够实现,后备干部制度的运转过程是关键,即后备干部的选拔、培养、管理和任用过程要高效优质地服务于精英循环。对此,本文将从两个维度来讨论后备干部的制度过程,首先是理性制度设计的预期过程——以“培养”为核心的“二元互嵌”过程,其次是受到内在政治动力影响的“支流选配”过程,“培养”与“选配”共同构成了当代中国干部选任最具特色的属性。

一直以来,党政领导干部的晋升机制是国内外学者共同关注的热点问题,大量相关研究都致力于想找出最能影响干部选任或官员晋升的关键变量,其中要数“官员晋升锦标赛”模式周黎安:《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,《经济研究》,2007年第7期。最具影响力。一时之间,经济治理绩效一度成为众多学者认知中对干部提拔产生决定性影响的变量。然而,干部选任过程是一个时间跨度长、层级要求不一的复杂过程,不仅干部自身的治理能力与治理绩效是一个累进的过程,而且动态变化的时空环境会不断丰富“政绩”的内涵,甚至使命型政党的政治要求会在一定条件下超越能力要求成为干部提拔的首要标准,比如十九大报告明确提出党的干部要“突出政治标准”、做到“忠诚干净担当”。与此相对应,使命政治的生成从根本上要靠党管干部原则的现代效应,即党的使命要求、路线设计与干部精英的选拔、调控、更新相结合而形成了使命政治的价值动力与制度动力。刘建军:《新型精英与使命政治:共产党执政体系的干部制度基础》,《探索与争鸣》,2010年第11期。更深层次地,结合中国情境对干部提任标准进行开放动态多元的把握,则是理解党管干部原则背后的认识论基础与方法论自觉的关键:从认识论的角度看,“党的干部是党的事业的骨干”,就现阶段党的具体事业来说即是全面领导中国特色社会主义事业的发展,这意味着党的干部在素养能力上必须全方位匹配中国特色社会主义事业发展的要求,特别是必须及时自觉地满足不同发展阶段的要求,此即开展系统性干部选拔培养、确保实现精英循环的根本动力;从方法论的角度看,与其说干部选任是一个“竞争”的过程,不如说是一个寓“竞争”于“培养”之中的过程,即培养是目的、竞争只是手段。外加《党政领导干部选拔任用工作条例》(2014年版,后称新“条例”)第三条规定“应当注重培养选拔优秀年轻干部,注重使用后备干部,用好各年龄段干部”,而《暂行规定》第二十五条要求“提拔干部一般要从后备干部中挑选”,因此干部选任的“培养”性质则更突出集中地体现在后备干部身上。需要特别说明的是,《暂行规定》是根据1995年出台但现已废止的《暂行条例》来制定的,因此《暂行规定》实际上已经失去效力依据。然而,一方面中共中央没有废止这部《暂行规定》,另一方面新《条例》与《暂行条例》在后备干部的规定上不存在本質冲突,所以本文判断《暂行规定》仍然适用于当前后备干部的工作实践。

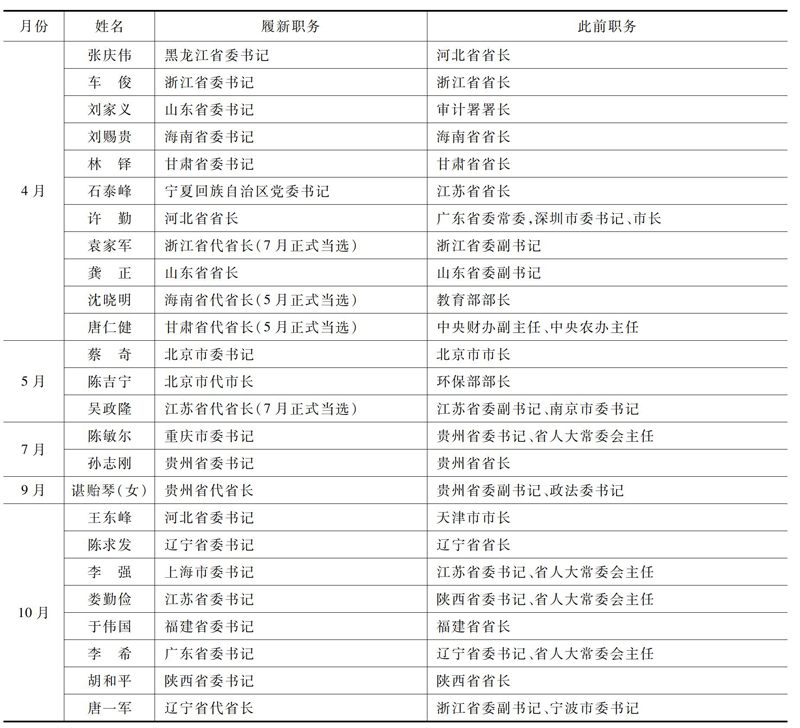

在現实政治过程中,“入口-楼梯口-新入口”是摆在后备干部面前的实践路径,也是一道领导层级之间的“夹层”。如何成为后备干部(入口)、如何被提任(楼梯口)、如何成为下一个领导层级的后备干部(新入口)都被制度化地设置了多种考验机制在我国干部选任的实际政治过程中,“入口-楼梯口-出口”是一种习惯性表述,其中“出口”常被视为“离退休”。然而,本文对其做出一定调整:一是在表述上将“出口”改为“新入口”,二是在内涵上将“入口-楼梯口-出口”这一完整的干部职业过程限缩为可供观察的两个领导层级间的干部选任环节。。比如:新《条例》第八条规定的提任县处级领导职务的须具备“五年以上工龄和两年以上基层工作经历”、提任县处级以上领导职务的“一般应当具有在下一级两个以上职务任职的经历”以及应经过党校、行政学院、干部学院或者组织(人事)部门认可的其他培训机构的培训,第九条规定“党政领导干部应当逐级提拔”,第五十四条规定“实行党政领导干部交流制度”等,这在制度层面构建了考察培养干部的逐级提拔机制、基层锻炼机制、交流任职机制、培训学习机制等;《暂行规定》则针对后备干部就相关机制的具体实施进行了细化,比如挂职任职等实践锻炼的时间、学习培训的形式与时限等,特别还有包括年龄、性别、民族、政治面貌、专业知识等在内的关于后备干部队伍结构合理化的规定。从政治实践来看,培训学习机制与实践锻炼机制(包括基层挂职、交流任职等)是干部选拔培养过程中相辅相成的两条主脉络:(1)从培训学习机制来看,中国共产党自2000年以来,以前所未有的人力财力扩展干部教育培训,以极为频繁的节奏展开对党内干部的话语浸染,自觉形成了包括以组织化学习、机构化学习、部门化学习、项目化学习为展现形式,以常规化学习与运动化学习为运作特征的庞大学习体系,并藉此实现以党员领导干部为对象的技术知识更新、政策观念扩散及理想信念教化等组织功能性再造。参见李春峰:《治理压力中的组织调适:中国共产党党内学习机制的转换与再造》,中国人民大学博士学位论文,2013年6月。因而,党校作为党员领导干部培训轮训的主阵地开始成为海内外学者观察中共内部学习机制,进而窥视以“培养”为内核的组织再造的重要切入口;可参见[法]艾米莉·唐:《中国的党校与领导精英的培养》,载吕增奎:《执政的转型:海外学者论中国共产党的建设》,中央编译出版社2011年;赵勇:《当代中国政治过程中的党校研究》,人民出版社2014年;Shambaugh D., “Training China's Political Elite: The Party School System,” The China Quarterly, No.196(2008), pp.827-844。 (2)从实践锻炼机制来看,在逐级提拔这一基本规则的指引下,以挂职、交流任职为核心机制的纵向横向干部流动、附加硬性的空间要求新“条例”第五十四条明确规定实行党政领导干部交流制度,其中:第(四)款要求“经历单一或缺少基层工作经历的年轻干部,应当有计划地到基层、艰苦边远地区和复杂环境工作”;第(五)款要求“推进地区之间、部门之间、地方与部门之间、党政机关与国有企事业单位及其他社会组织之间的干部交流”。和工作年限,是一个理论知识融于实践工作的“成果转化式”培养过程。近期,由人民网对外公布的2017省级党政主要领导调整从结果意义上证明了上述内嵌于干部交流过程的培养要求,见下表。

表1 2017年省级党政主要领导调整一览(截止至2017年12月25日)唐嘉艺:《2017地方人事年度报告之一:2017年省级领导密集调整 23省区市党政主要领导履新》,人民网:http://leaders.people.com.cn/n1/2017/1227/c58278-29730685.html,2017-12-27。

从表1可以发现干部交流中的党-政互调模式、异地调任模式以及央地调任模式;该表虽未直接反映所列党政主要领导的工作经历与年限,但从其履历便可窥得一斑,比如现任河北省省长许勤,曾先在中央政府部门任职近23年(1987.7-2010.5 国家计委-发改委)、后调任地方任职近9年(2008.4-2017.3 广东省深圳市,前两年为挂职);在其长达30年的工作经历中,两次易地充分体现了央地调任、党-政互调与异地调任三种模式,这既反映了以实践促培养的干部选任过程,同时还反映了党管干部原则的另一层治理意涵,即从深圳提任河北,应该还蕴含着将深圳城市治理的成功经验带到河北特别是雄安新区的政策扩散意义。上述机制与具体规定客观上形成了一个严格的干部培养流程与相应的培养评估标准,其目的是能够源源不断地为党内培养塑造出一个既符合政治标准、又具有年龄优势、还掌握高超治理技术的政治精英梯队。Tsai W.H.& Kou C.W., “The Partys Disciples: CCP Reserve Cadres and the Perpetuation of a Resilient Authoritarian Regime,” The China Quarterly, Vol.221, March(2015), p2.因此,本文认为,嵌套在“入口-楼梯口-出口/新入口”这一实践路径之中的是以“培养”为核心而对应展开的“选拔-培养-选拔”过程。而由于处在两头的“选拔”实际上都承接着上下两个领导层级后备干部的培养过程,故又称“二元互嵌”过程。

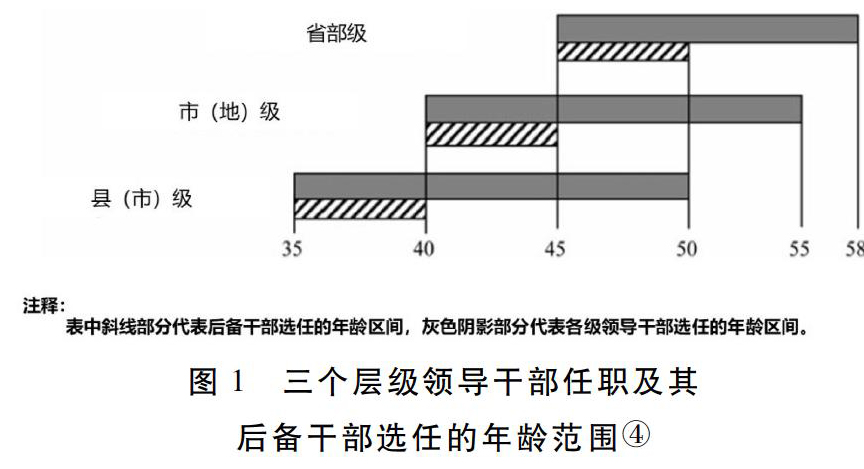

如何更明确地认识“培养”与“竞争”在后备干部制度过程中的嵌套关系?台湾学者黄信豪在其研究中所引述的社会流动理论能够带来一定帮助。特纳(Ralph H.Turner)将社会流动分为“赞助式流动”(sponsored mobility)与“竞争式流动”(contest mobility):前者是指个人职业生涯的发展取决于早期挑选,即组织或领导者会挑选属意接班人并对其进行有计划的培养;后者则主张个人在不同阶段、层级的晋升机会是全面开放、独立的,且未有前一回合的赢家才能参加下一回合的竞争。Turner R.H., “Sponsored and Contest Mobility and the School System,” American Sociological Review, Vol.25,No.6, December(1960), pp.855-867. 转引自黄信豪:《中国政治精英“栽培”制度的利与弊》,《文化纵横》,2015年12月号,第30-34页。一篇来自魏昂德与其合作者(Bobai Li & Andrew G. Walder)关于讨论中共精英入党时机对于其职业晋升重要性的论文进一步将“赞助式流动”概念发展为“政党赞助式流动”(party-sponsored mobility):他们认为越早得到党组织认可的党员干部越有机会获准进入另一条培养、提任的管道,所以越早入党的精英越有机会受到上级领导的重视和培养;而对于那些中年之后入党者,党员身份只不过是一种社会地位或党组织认可的象征,对他们未来的仕途发展并无实质帮助;因此,他们强调改革开放以来党对专业技术型精英的重用实际上源自党有意识的培养与赞助。Li B.B. & Walder A.G., “Career Advancement as Party Patronage: Sponsored Mobility into the Chinese Administrative Elite, 1949-1996,” American Journal of Sociology, Vol.106, No.5, March(2001), pp.1371-1408. 转引自黄信豪:《有限活化的中共精英循环:党政领导精英组成的跨时考察》,《中国大陆研究》,第53卷第4期,2010年12月,第1-33页。从社会流动的理论视角看,后备干部制度过程在头尾两个选拔管道上带有竞争式流动的特征,但由于是发生于多领导层级连贯动态的制度过程,因此用于支撑竞争式流动的干部逐级提拔机制、基层锻炼机制、交流任职机制、培训学习机制等均是内涵着以培养为终极目标的政党赞助式流动。特别是年龄要求贯穿于各大机制之中,从《暂行规定》第七条可以推出,县(市)级后备、市(地)级后备、省部级后备的“天花板”一般分别是年满40、45、50岁。图1来自台湾学者蔡文轩与寇健文的研究,描述了省部级、市(地)级和县(市)级党政领导干部任职及其后备干部选任的年龄范围,其中斜纹阴影长条代表后备干部年龄区间、灰色填充长条代表领导干部年龄区间。由于每个层级后备干部的选任都有严格的年龄限制,而且后备干部一般都比其可能接任的领导层级现任干部平均年龄要小,因而也会有更多的时间得到组织更充分的培养与培训。Tsai W.H.& Kou C.W., “The Partys Disciples: CCP Reserve Cadres and the Perpetuation of a Resilient Authoritarian Regime,” The China Quarterly, Vol.221,March(2015), p9.

三、“支流选配”:“用而不备、备而不用”背后的政治逻辑

尽管后备干部培养的“二元互嵌”过程看似为党政体制中各层级领导班子备足了梯队,但《暂行规定》第二十五条“需要从后备干部名单以外提拔的,呈报单位应在报告中说明情况”为现实政治过程中发生的“用而不备、备而不用”现象提供了制度空间,本文将其背后的主导政治逻辑概括为“支流选配”。

从整体上看,后备干部依然是上一级领导干部选任的主流人群,而“支流”则是对“从后备干部名单以外提拔”这一客观事实进行的描述。2010年,人民论坛杂志联合地方组织部门、党校、网络媒体等,展开了以“后备干部,‘备什么,怎么‘备”为题的大型社会调查。受访人数总计达7187人,其中在人民网、新浪网、人民论坛网共有6535名网友参与投票;在中央党校、天津市委党校调查领导干部学员110人;另外,人民论坛与湖南省邵阳县组织部、河南省商丘市委组织部、广东省白电县组织部等合作调查党政干部542位。人民论坛“特别策划”组:《“后备干部”之谜——一个特殊群体的生存状态和未来制度走向》,《人民论坛》,2010年第10期。这份调查显示,“用而不备、备而不用”成为当前后备干部制度的一个突出现象,针对该现象出现的原因,75.5%的受调查者认为是“‘跑官卖官、‘任人唯亲等侵蚀干部选拔”,另有71.2%的受调查者选择了“‘一把手说了算,使得制度形同虚设”,而选择“正常现象,选用干部就应该打破制度框框”和“公推公选、公推直选等对后备干部的冲击”这两项分别占总数的43.6%和38.5%。人民论坛问卷调查中心:《后备干部怎么“备”,“备”什么——关于后备干部群体的问卷调查》,《人民论坛》,2010年第10期。出于对同样现象的疑惑,笔者于今年9月下旬、10月上旬和12月上旬分三次前往浙江省H市对来自市场监督管理局、环保局、商务局的5位县(市)级、2位市(地)级后备干部进行了深度访谈,他们均表示:“用而不备、备而不用”的现象在一定程度上存在;就其自身处境来看,领导班子选配与作为后备干部的自己之间暂时未发现必然联系;而原因主要可归结为“一把手偏好”、“出于班子搭配考虑”、“后备干部素质参差不齐”以及“后备之后产生懈怠、保守、焦虑等情绪导致本领退化、能力下降”,此外,还顺带提及“与领导关系好不好”的问题。本课题组访谈记录20170922A、20170923B、20171010C、20171010D、20171011E、20171201F、20171201G。当然,这其中还有地方组织部门所提出的“备而不专、专而不备”以致“后备不少、缺乏关键”的具体工作原因。刘志华:《党政后备干部选拔培养管理若干问题探析》,《领导科学》,2012年第9期。

一般而言,大凡提及“用而不备、备而不用”现象,多半都将之视为后备干部制度不完善的结果。对此,笔者无意于全盘否定这种认知分析与政治现实之间的契合关系,但本文更着眼于从现行体系基于韧性需求而预设制度空间这一层面出发,探求其背后超越行政意涵的政治机制。实际上,可以将“用而不备、备而不用”现象尝试理解为理性制度设计的预期过程与服从内在政治动力要求的“支流选配”过程相叠加的共同结果。

首先,理性制度设计的预期过程。一方面,“二元互嵌”依然被设定为选拔培养后备干部的功能过程。另一方面,作为《暂行规定》中的“保留款项”,这样的制度设计为后备干部制度万一不能高效优质地提供精英储备做好准备。与此同时,《暂行规定》第八条明确指明,选拔后备干部要“广开推荐渠道,扩大选人视野”,要把选拔范围从党政机关扩展到“国有大中型企业和高等院校、科研院所”,从国内培养的各类人才扩展到“优秀留学回国人员”,这实际上是在无形地扩展后备干部名单,力图在领导班子接任上做到未雨绸缪。

其次,服从内在政治动力要求的“支流选配”过程。对接“二元互嵌”过程的现实绩效,“支流选配”的客观发生往往呈现出正反两种面向:反向是指上文在引述人民论坛杂志开展的社会调查与笔者调研访谈中所提及的“跑官卖官”、“任人唯亲”、“与领导关系好不好”等带有“官场逆淘汰”具体概念与内涵可参见袁超:《“关系”裹挟、科层失灵与官场逆淘汰》,《理论探讨》,2017年第3期。性质的干部选配过程;正向则是指党组织在考虑领导班子接任时,对是否任用后备干部名单中的人选,做出根据后备人选个人素质能力、领导岗位面对的时局特点以及领导班子成员合理配置等全方位要素进行综合判断的干部选配过程。从根本上看,无论正反哪个面向,该过程的核心特征都是服从内在政治动力要求而实行的“选配”,即以“选”促“配”,目的是在符合客观条件的情况下实现领导班子构成的最合理化,这就要考虑党政一把手、正副职领导的能力是否互补、性格是否相合、理想信念是否坚定等因素,因而党政领导干部及其后备干部的选任标准——专业能力、理想信念、道德素养、工作作风等就有可能在具体政治环境中改变先后次序。如果说反向意义上的“选配”带有相当程度的反制度特征,那么正向意义上的“选配”则带有灵活积极的“变通”特征。作为一种客观存在的政治逻辑,“支流选配”的两种面向都不同程度地贯穿于整个政治精英的循环过程中:在反向上,一项研究指出,在国内142个“落马”的市一把手中,61%的人任前任后“带病提拔”,任前腐败有56人、占40%,市长腐败后又重用为市委书记的有41人、占28.87%,市一把手提拔为省级干部的有43人、占30.28%。总体来看,有66人被提拔一级,18人被提拔两级,3人被提拔三级。乔福德:《改革开放以来市一把手腐败案例研究报告》,《理论与改革》,2013年第5期。“带病提拔”无疑以一种反制度的方式挤占了后备干部任用的正当空间;而在正向上,除了十八大以来对跑官卖官、任人唯亲、官场逆淘汰等用人腐败进行强势打击以外,党内还在不断重新构建新时代的选人用人策略,如十九大提出的“选优配强各级领导班子”以及习近平总书记提出的“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准。无疑,基于内在政治动力而进行的“选配”,实际上也反映了“政党赞助式流动”的特征。

综上所述,正是这种复杂然却客观存在的“支流选配”过程与“二元互嵌”过程共同左右着后备干部制度、乃至整个干部制度之于当代中国政治精英转换的现实绩效。需要明确的是,本文旨在对这样两大核心过程做出结构性的学术概括,试图发现其背后的运行机理,而更為具体的微观呈现还有待进一步探究。

(责任编辑:徐东涛)