作为治理资源的协商民主

林雪霏 傅佳莎

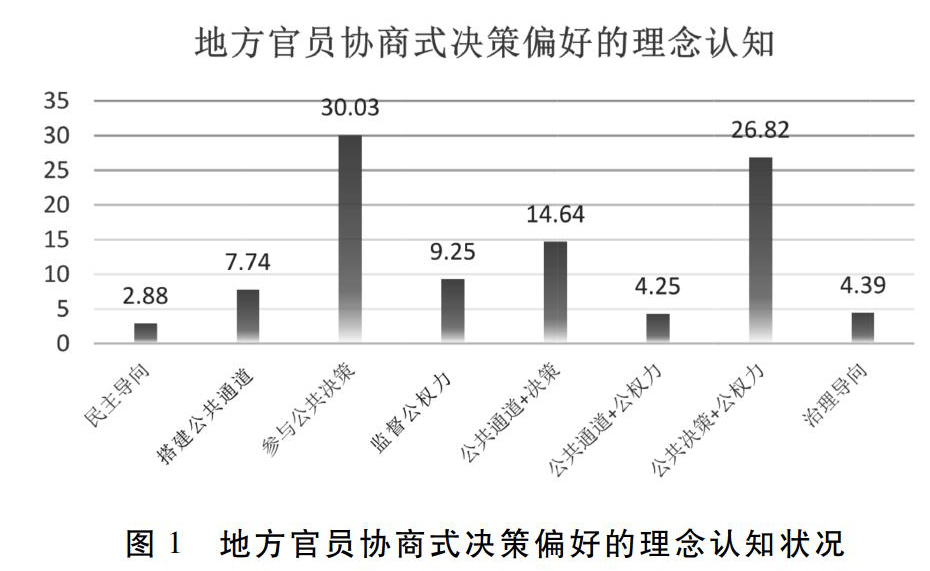

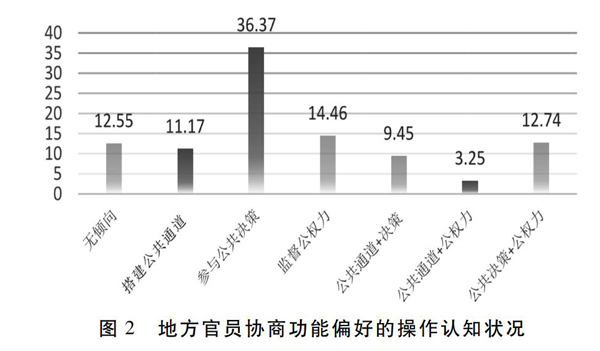

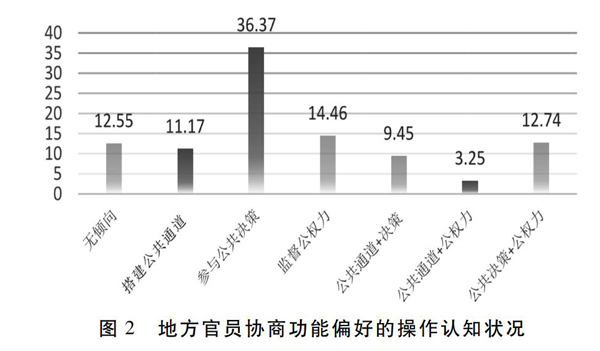

摘要:协商民主作为治理资源,在中国的治理情景下主要发挥着搭建公共通道、参与公共决策以及监督公权力三类治理功能。本研究通过面向十二省市领导干部的协商民主问卷调查,试图展现地方官员采用协商式决策时的功能偏好及其影响因素。数据结果显示,地方官员在理念认知和操作方式上都更偏好于开发协商民主在“参与公共决策”方面的功能,这不仅是为应对决策主体的信息困境,更有基于秩序和成本的考量。进一步考察影响其功能偏好的因素时发现,政协系统一贯地表现出对公共议题的偏好,而企事业单位则基于其市场化程度对协商式决策的各项治理功能从认知到操作上都高度适应;处于各职务级别的官员由于体制的保守性都或多或少地表现出对“监督公权力”操作形式的回避;任现职时间越长的地方官员,越看重“搭建公共通道”、回应民众切实需求的意义和方式。这些发现为了解协商民主与地方治理的功能耦合状况,以及进一步推动协商民主广泛、多层、制度化发展提供了方向。

关键词:地方官员;协商式决策;治理资源;影响因素

中图分类号:D62文献标志码:A文章编号:1007-9092(2018)01-0075-010一、文献回顾与研究问题

自十八大以来,发展“协商民主”已经成为中国政治场域内的普遍共识,五年时间内“协商”快速地从政治领域向社会领域扩展,地方探索性实践也呈现出“嵌入式”和“体系化”的全面推进态势①。

协商民主的这些繁荣除了中央的强势推动,在很大程度上归因于它与现有治理需求的耦合②,即协商民主成为社会发展的有效资源③,提升了政府应对复杂治理任务的能力④。协商的治理功能得到了持续地细化和挖掘,例如将协商民主引入公共决策,有助于提升政策的科学性与合法性,增强对政府的问责郎友兴:《中国式的公民会议:浙江温岭民主恳谈会的过程和功能》,《公共行政评论》,2009年第4期;燕继荣、李修科:《政策协商的原则与实施保障》,《学海》,2016年第2期。;在维权抗争过程中及时开启协商对话的平台,有利于将非制度化的对立转化为体制内的有序参与,遏制群体性事件的激化。张紧跟:《从维权抗争到协商对话:当代中国民主建设新思路》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》,2011年第2期;苏鹏辉、谈火生:《论群体性事件治理中的协商民主取向》,《国外理论动态》,2015年第6期。Ergene利用贵阳、武汉和青岛三个公开听证会的案例比较认为尽管协商民主未赋予协商最终的决策权,但客观上提升了参与者的政策效能感并推动地方层面的政策网络建构Ceren Ergene,“Political Efficacy through Deliberative Participation in Urban China: A Case Study on Public Hearings”,Journal of Chinese Political Science,vol.19,no.2,2014,pp.191-213.;何包钢分别对温岭扁屿村和广东“出嫁女”维权进行协商民意测试(Deliberative Polling)实验,结论是基层协商有助于培养参与民众协商对话与自我管理的民主能力,塑造理性且成熟的公民社会何包钢、王春光:《中国乡村协商民主:个案研究》,《社会学研究》,2007年第3期;何包钢:《协商民主和协商治理:建构一个理性且成熟的公民社会》,《开放时代》,2012年第4期。。

現有的实证研究虽然从客观上呈列出协商民主基于不同情境的治理功能,但是还未揭示地方官员主观上对于这些治理功能的认知状况和偏好序列。目前针对中国的民主价值观研究主要指向普通民众,利用大型民意调查的数据库测量其民主认知,发现多数民众认为民主是个“好东西”,但是这个“民主”内涵显然不同于西方主流的民主理论,例如相较于选举,他们更看重政府的回应性;而相较于言论自由、政治参与等民主权利,他们更看重经济增长和社会稳定Yun-hanChu,Larry Diamand,Andrew J Nathan&DohChull Shin(eds.), “How East Asians View Democracy”, N.Y.:Cambridge University Press,2008;Tianjian Shi,“Cultural Values and Democracy in the People`s Republic of China”,The China Quarterly,vol.162,2000,pp.540-559;Zhengxu Wang,“Public Support for Democracy in China, Journal of Contemporary China”,2007,Vol.16,No.53,2007,pp.561-579.。在探究其影响因素时,除了文化因素围绕中国民主价值观的最大争论就是中国政治文化的“特殊论”,特别是儒家文化是否会对民主发展形成阻碍,相对于儒家文化圈的威权政体论,部分实证研究认为中国的基本价值追求同世界各地一致,甚至更具后现代价值。Yang Zhong,“Democratic Values Among Chinese Peasantry:An Empirical Study”.China:An International Journal,Vol.3,No.2,2005,pp.189-211; Steve Chan,“Chinese Political Attitudes and Values in Comparative Context:Cautionary Remarks on Cultural Attributions”. Journal of Chinese Politcal Sicence,Vol.13,No.3,2008,pp.225-248;TianjianShin,“The Culture Logic of Politics in Mainland China and Taiwan”,N.Y:Cambridge University Press,2014.,还有围绕经济发展韩冬临:《经济发展与民主价值观——现代化理论在中国的实证研究》,《中国人民大学学报》,2011年第4期。、意识形态建设Jie Lu, Tianjian Shi,“The Battle of Ideas and Discourses before Democratic Transition:Different Democratic Conceptions in Authoritarian China”.International Political Science Review,Vol.36,No.1,2015,pp.20-41.以及沟通方式季程远、王衡、顾昕:《中国网民的政治价值观与网络抗争行为的限度》,《社会》,2016年第5期。等展开。

然而,正如史天健所说:“精英群体将在未来政治变化中扮演关键的角色,决定了是否开启政治上的突破……”Tianjian Shi,“Cultural Values and Democracy in the People`s Republic of China”,The China Quarterly,Vol.162,2000,pp.540-559.,中国庞大的官员群体便是“精英”的主要构成。相较而言,官员群体的民主观研究目前仍停留在内涵的总体勾勒上,何俊志和肖唐彪等都发现地方官员的民主价值观是复合的,基本是在直接民主、代议民主和具有本土特色的“为民做主”这个大范畴内肖唐彪、王艳军:《地方干部的民主价值观:类型与结构特征》,《政治学研究》,2017年第2期;何俊志:《中国地方官员的复合民主价值观》,《政治学研究》,2017年第2期。,这些发现侧重于抽象的观念认知层面。地方官员是将政策或改革由理念转变为具体执行的核心行动者,要想获悉民主突破和发展的空间与方向,就需要针对特定的民主类型进行具体分析,并通过情景性设置将对“民主”本身的态度细化为民主适用性、实用性和偏好程度等进行测量。此时,协商民主便是可咨观察的民主类型。十八大以来中央自上而下、全面启动了广泛、多层、制度化地发展协商民主这一决策,为地方官员们的协商民主认知提供了充足的合法性。在这种情况下,地方官员所反映出来的民主认知更真实地展现出其政治价值,而根据他们的决策偏好也能够更精准地预测协商民主的制度样态和执行状况。

因此,本文聚焦于地方官员的协商式决策偏好,分析他们更偏好在何种治理情境下启用协商民主?更倾向于启用哪类治理功能的操作形式实践协商民主?官员的哪些特征因素会影响到他们对于协商式决策的功能偏好?希冀以此为推进协商民主的中国实践研究,并细致地深化官员群体的民主观研究做出努力。二、协商资源的三重治理功能

目前以协商民主之名的地方实践层出不穷、样式繁多。尽管有学者担心这是“拉低门槛、降低标准……很容易将协商民主视为一个筐,稍微贴边的都往里装”吴晓林:《协商民主理论与实践中的几个问题》,《学习时报》,2015年4月6日。,但从另一个侧面也展现出作为一种治理资源,协商民主能够高度地嵌入到地方政府的组织和任务中,并且能够根据具体情境创设出不同制度形态。

从内容上看,特别是依据协商议题的公共性程度而言,这些协商制度呈现出一定的聚类特征林雪霏、邵梓捷:《地方政府与基层实践——一个协商民主的理论分析框架》,《经济社会体制比较》,2017年第2期。。协商议题的公共性主要关注这个协商平台上所讨论的议题类型,大概可以分为私域议题(个人/集体议题)和公共议题,后者又包括政策性议题以及公权力运行议题两大类。以此作为划分标准,结合已有的实证研究,可以归纳出协商民主在当前国家治理中所发挥的三重功能类型。

第一重是搭建公共通道。这里的“通道”特指个人与公共权力发生关联的连接结构。通道所搭载的大多是个人需求和现实诉求,经由这个通道的传递,个人便可以获得公共组织的救助和公共制度的保护,从而“增强个体对公共体系的依赖归属和身份认同”张静:《通道变迁:个人与公共组织的关联》,《学海》,2015年第1期。。“通道”的现实载体在不同社会结构下有所差别,计划经济时期“通道”功能是由城乡二元的各类“单位”组织承担。随着单位结构的解体和功能的收缩,原本连接民众与政府间的通道被中断,正如亨廷顿所言的,当政治参与的需求与政治组织化、制度化的程度不匹配时必然导致社会失序“社会的动员和政治参与的扩大日新月异,而政治的组织化和制度化却步履蹒跚。结果,必然发生政治动乱和骚乱。政治上的首要问题就是政治制度化的发展落后于社会和经济变革。”参见塞缪尔·亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》,王冠华、刘为译,上海出版社2008年版,第4页。,出现井喷式、非制度化的利益表达。面对这种治理困境,有些地方官员利用公共资源、以“协商民主”为名重新搭建的通道,在此称为“公共通道”,以此定期收集民意或者做成全天候开放的制度平台,以实现信息自下而上的顺利流通。例如广东省深圳市和重庆市垫江县的“两代表一委员”制度深圳市最早开始探索的是党代表常任制,而后在此基础上拓展到人大代表与政协委员,统称为“两代表一委员”。可参见陈家喜、肖嘉睿:《党代表的作用有多大——深圳市党代表常任制的探索与思考》,《特区实践与理论》,2010年第4期;林雪霏:《社会再组织化与代表制度的重塑——垫江“两代表一委员”联系群众制度探析》,《甘肃行政学院学报》,2015年第1期。,它们分别依托于常设的代表(委员)工作站或定期定点的接待会,由党代表、人大代表和政协委员作为协商主體,深入城乡社区去收集民众诉求、反馈至政府职能部门并督查案件办理情况。这种以利益表达、信息传递为主的协商平台契合了社会转型期的现实治理需求,其本质就是地方政府动员体制内的资源去重构公共通道,由此缓和干群间的矛盾,填补政社间的代理真空。

第二重是参与公共决策。作为社会资源的权威性分配,公共决策具有相当广泛的涉及面和覆盖性,所以地方官员在影响到普通民众切身利益的决策制定过程中,会相机甚至制度化地吸纳民众参与。例如,佛山市顺德区的决策咨询委员会制度是以专家和社会精英为参与主体的定向咨询,它基本建立起覆盖区-镇街-社区的政策咨询体系,邀请全国范围内的学者,科教文卫等领域社会人士以及辖区内党代表、人大代表等作为在册委员,为各类政府决策提供咨询、调研和讨论。朱亚鹏:《协商民主的制度化与地方治理体系创新:顺德决策咨询委员会制度的经验及其启示》,《公共行政评论》,2014年第2期。宁波市北仑区在镇街之下、村社之上根据空间形态、发展阶段以及居民需求划分出包括工业园区、村居企混合以及撤村建居等六种类型“片区”,将片区内的企业、村社以及社会组织代表集合形成区域协商议事会,不仅作为区域事务协商、矛盾化解的协调平台,还是镇街决策向下延伸的意见收集平台黄天柱、张海航、朱朝寅:《党组织主导的基层协商机制探讨——以北仑区大碶街道区域议事制度为例》,《中共浙江省委党校学报》,2015年第3期。。对于官员而言,在决策过程中开放民众参与尽管会增加一定的行政成本,但是收集公众的政策偏好并将其作为决策辅助信息Beibei Tang,“Development and Prospects of Deliberative Democracy in China:The Dimensions of Deliberative Capacity Building”,Journal of Chinese Political Science,vol.19,no.2,2014,pp.115-132.,有助于提升决策的科学化程度,直接受益就是降低不当决策可能引发的政策风险,将可能遭遇的执行成本前置处理,间接受益则体现在城市的软实力建设,通过行政体制的透明度和民主化、创新性和人性化的社会环境来提升地区知名度,营造良好的投资环境吴进进、何包钢:《中国城市协商民主制度化的决定因素:基于36个城市的定量研究》,《政治学研究》,2017年第4期。。

操作认知测量的是地方官员在协商民主实践中偏好于选择哪种操作方式问卷中第二部分第32题询问“如果党委政府和群众协商对话,您比较赞成以下哪几种方式(多选)”。该问题有十个选项:1、决策听证会;2、干部定期接待群众;3、干部热线电话;4、一般的党务会议向群众开放;5、在重要的党务会议中群众代表列席;6、信访;7、多部门联席协商;8、党务政府机关定期收集群众意见;9、通过网络问政平台与群众协商;10、群众代表对党委主要领导工作进行年终评议。其中,“多部门联席协商”(选项7)是政府内部为打破部门分割的协商形式,不涉及国家与社会间的治理功能。此外,“2干部定期接待群众”、“3干部热线电话”和“6信访”三种形式凸显搭建公共通道功能;“1决策听证会”、“8党务政府机关定期收集群众意见”和“9通过网络问政平台与群众协商”侧重于参与公共决策功能;而“4一般的党务会议向群众开放”、“5在重要的党务会议中群众代表列席”、“10群众代表对党委主要领导工作进行年终评议”则是为实践监督公权力的形式安排。,同时由于协商方式指向特定的治理功能,因此其分布状况也可以视为对受访者理念认知层面所表现出来的功能偏好进行印证本题为多选题,在处理受访者的回答选择时,如果选择三种协商式决策操作偏好的数量相同,本文认为无倾向性;如果选择其中一种操作偏好的数量多于另外两种,本文认为被访问者倾向于此种操作偏好;如果有两种操作偏好的数量相同并大于另外一种,本文认为被访者对这两种协商式决策操作具有相同偏好。。其中,一成的受访者并未展现出特定的功能偏好,选择结果在三类功能间平均分布。而在呈现单一偏好的受访群体中,同样偏好参与公共决策的占比最高,为36.37%,而搭建公共通道和监督公權力则分别占比11.17%和14.46%。在呈现双偏好的受访群体中,包含公共议题的那两类操作方式所占比重最高,为12.74%,而搭建公共通道与监督公权力的比重最低,为3.25%。这个结果与上一题测量官员理念认知状况的结果高度吻合。由此可见,地方官员对于协商式决策的功能偏好,无论从理念认知还是操作认知上,都呈现相对均衡且稳定的分布。对于“参与公共决策”功能的明显偏好,既可以理解为地方官员认为协商式决策在政策民主方面能够发挥积极功能,也流露出他们对于提升政策民主性与科学性的迫切诉求。四、地方官员协商功能偏好的影响因素

基于上述分析可以发现,地方官员对于协商民主的功能偏好,无论是从理念认知还是从操作认知上都呈现出总体相对均衡,兼有特定聚类特征的分布样态。在此将进一步追问,官员的哪些特征会影响他们对于协商式决策的功能偏好。本研究选择了官员年龄、性别、受教育程度、单位性质、职务级别、进入党政系统工作的方式、进入体制年限、在现任职岗位工作时间、是否为党员、是否具有“两代表一委员”身份作为自变量,试图从他们的个体差异、政治地位和身份、所处的组织环境以及体制化程度等多角度地探究官员协商功能偏好的影响因素。

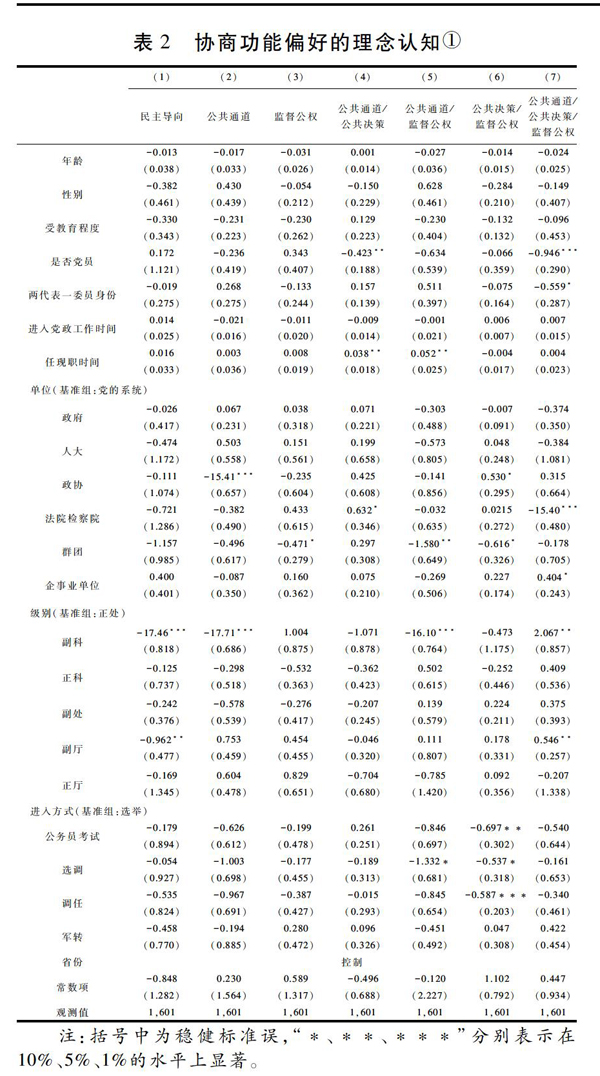

在统计方法方面,由于本文中地方官员面临的选择是多值的,比如协商式决策的理念偏好有8种互斥情形,以及协商式决策的操作偏好有7种互斥情形,因此本文考虑使用多项Logit模型,采用最大似然法MLE进行估计。需要注意的是,多项Logit模型无法同时识别所有的系数βk,k=1…j。为此,通常将某方案作为“参照方案”,然后令其相应系数β1=0。此外,在多值选择模型中,由于被解释变量的分布必然为多项分布,一般不必使用稳健标准误,但考虑到本文数据取样自12个省份,可能为聚类样本,因此本文仍使用聚类稳健的标准误。(一)地方官员协商功能偏好在理念层面的影响因素探析

回归分析结果如表2所示在三类治理功能中,“搭建公共通道”主要涉及的是私人或集体议题,“参与公共决策”与“监督公权力”都指向公共议题,因而本文取“搭建公共通道”作为参照方案。但由于指定参照方案为“搭建公共通道”时,回归模型出现奇异方差矩阵无法估计,因此本文指定参照方案为单一的“参与公共决策”功能偏好。,在给定其他变量的情况下,年龄、性别、受教育程度、进入党政系统工作时间对于协商式决策的理念偏好都没有显著影响。从官员的政治身份上看,中共党员对于“搭建公共通道+参与公共决策”以及“搭建公共通道+参与公共决策+监督公权力”方案都分别在5%和1%的水平上负显著。具有“两代表一委员”身份的地方官员,在10%的显著性水平上,更不倾向于选择“搭建公共通道+参与公共决策+监督公权力”方案。由此可以看出,具有党员身份和“两代表一委员”身份的地方官员尽管没有表现出对任一治理功能的显著偏好,但都不倾向于仅从治理资源的角度理解协商民主的作用。

相对于党的系统,政府、人大对于协商式决策的理念偏好没有明显倾向;政协更偏好于发挥协商民主在公共议题上的作用,数据显示该单位的地方官员倾向于选择“参与公共决策+监督公权力”,而不倾向于选择“搭建公共通道”的方案,分别在10%和1%的显著性水平上显著;法院检察院与企事业单位的认知偏好则相反,前者不倾向于对协商民主完全治理导向的认知,而后者对此类认知则分别在1%和10%的显著性水平上为正显著。这种差异可以从组织性质上来理解,法院检察院是相对中立和专业性的机构,其中官员更强调以法律作为履职和审判准则,而企事业单位由于嵌入市场程度更深,对于协商民主的功能性用途更具有认同感。然而,群团组织对于协商民主在公共议题上的功能认知是负面的,在“监督公权力”、“参与公共决策+监督公权力”和“搭建公共通道+监督公权力”三种偏好组合上均呈负显著,这在一定程度上是违背群团组织作为特定社会群体代表的身份定位,可能源自该组织在“执行国家政策”与“维护工人利益”定位间的冲突和纠结Gordon White,“Chinese Trade Unions in the Transition from Socialism:Towards Corporatism or Civil Society”.British Journal of Industrial Relations,Vol.34,No.3,1996,pp.433-457.。

相对于职务级别为正处的地方官员,正科、副处、正厅对于协商式决策理念偏好没有明显倾向。副科级地方官员身处与民众打交道的第一线,他们倾向于开发协商民主的治理功能,只是明显地排斥“搭建公共通道”,可能是考虑到以协商民主形式回应民众诉求成本高且效果不显著。副厅级地方官员,在5%的显著性水平下,同样表现出对协商民主彻底的功能导向偏好。值得注意的是,地方官员在现有岗位上任职时间越长,越强调“搭建公共通道”功能的重要性,在选择“搭建公共通道+公共决策”与“搭建公共通道+监督公权力”的选项组合上,基本都在5%的显著性水平上显著。

相对于“选举”这种进入党政部门工作的方式,通过“公务员考试”、“选调”、“调任”等方式进入党政部门工作的官员,都不倾向于开发协商民主在公共议题的作用,在“参与公共决策+监督公权力”的选项组合分别在5%、10%和1%的显著性水平下呈负显著。后三种进入体制的方式更强调地方官员自身的能力和绩效,认为协商式决策在组织参与、协商沟通过程中会对治理效率产生负向影响Simon Calmar Andersen,Jφrn Loftager,“Deliberative Democratic Governance”.Administrative Theory & Praxis,Vol.36,No.4,2014,pp.510–529.。

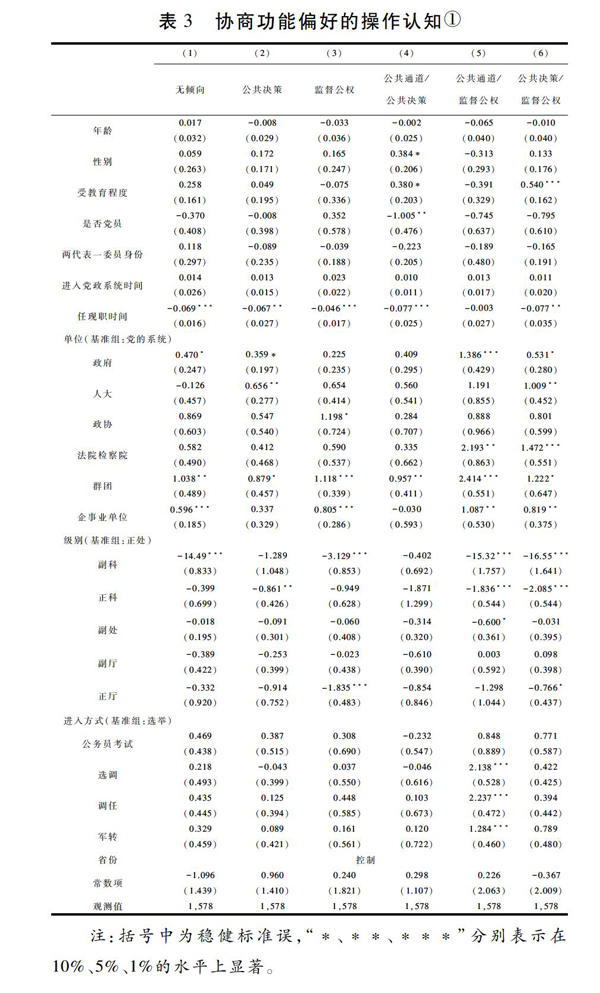

(二)地方官员协商功能偏好在操作层面的影响因素探析

(二)地方官员协商功能偏好在操作层面的影响因素探析

本文指定参照方案为“搭建公共通道”,回归分析结果如表3所示,在给定其他变量的情况下,年龄、具有“两代表一委员”身份、进入党政系统工作的时间,这些因素对于協商式决策在操作上的偏好都没有显著影响。而教育水平越高,对于协商民主在公共议题上的治理功能越偏好,硕士及以上学历的地方官员更倾向于“参与公共决策+监督公权力”的选项组合在1%的显著性水平上显著。值得注意的是,地方官员任现职越长,在选择协商方式时对于回应民众需求是有所侧重的,在数据上显示为不倾向于选择“搭建公共通道”和“搭建公共通道+监督公权力”以外的所有方案,基本都是在1%的显著性水平上显著。

就单位性质而言,相对于党的系统,人大和政协虽然都是行使代表性职能的机构,但是人大对于协商方式的偏好更加多元,“搭建公共通道”和“参与公共决策+监督公权力”的选项均在5%的水平上显著,而政协只有在“监督公权力”偏好是10%的显著性水平上显著,这与政协在理念认知上的表现较为一致。企事业单位所在的地方官员广泛接受各种治理功能的协商式决策形式,这点与其理念认知也是吻合的,更重要的是企事业单位对于“监督公权力”功能形式具有明显偏好。政府与群团组织则表现出理念与操作层面的背离,政府系统的官员对各类协商功能均未表现出明显的认知偏好,群团组织甚至都呈负显著,但数据显示他们愿意接受各种治理功能的协商形式,在大多选项组合上都为正显著。

相对于正处职务的地方官员,副科级官员更愿意采用改善其治理效果的实务性功能,而不是对其权力运行构成约束,数据显示该层级官员在1%的显著性水平上对于“监督公权力”的操作形式及相关的各种选项组合都呈负显著;正科级地方官员则对公共议题的操作方式有所迟疑,在1%的显著性水平上,他们更不倾向于选择“参与公共决策”、“搭建公共通道+监督公权力”以及“参与公共决策+监督公权力”的选项组合;至于正厅级地方官员,考虑到其职务所对应的权力影响力,该群体并不偏好于“监督公权力”的协商式决策方式,分别在1%和10%的显著性水平下表现出不倾向于选择“监督公权力”和“参与公共决策+监督公权力”选项。

相对于“选举”这种进入党政部门工作的方式,通过“公务员考试”方式进入党政部门工作的官员在操作偏好上并没有明显倾向,而通过“选调”、“调任”、“军转”等方式进入党政部门工作的官员,在1%的显著性水平下,都更倾向于选择“搭建公共通道+监督公权力”组合的协商形式。

五、结论

五、结论

党的十九大报告将“协商民主”定位为“我国社会主义民主政治的特有形式和独特优势”并从路径上强调要“推动协商民主广泛、多层、制度化发展”。要想实现这一目标,就要充分开发协商民主的治理功能,将其与国家治理的现实需求与结构优化紧密结合在一起,在现实治理情境中实现其体制性嵌入并发挥其独特优势。为此,第一步就是要了解目前地方官员启用协商式决策的功能偏好,因为这个庞大的群体是全面、深入推进协商民主实践和制度化的核心行动者。

本文利用两千余份针对地方官员的协商民主问卷来测量他们采用协商式决策时的功能偏好,包括他们更偏好在哪种治理需求下启用协商民主,更愿意启用哪类治理功能的协商方式两个层面。结果表明首先,地方官员协商式决策的功能偏好在理念认知与操作认知两个层面的测量结果高度吻合,该群体倾向于在面对公共议题时启用协商民主。其中,官员们对于引导民众参与公共政策最为偏好,这表明地方官员已经意识到封闭式决策的治理困境,金字塔状的官僚结构不利于社会信息的向上传导陈国富:《官僚制的困境与政府治理模式的创新》,《经济社会体制比较》,2007年第1期。,启用协商民主就是为了解决公共决策过程中政府的这一信息难题,通过广泛的民意收集提升决策的合理性和合法性。同时,对议题、参与者的选择、对协商结果的运用,协商运行的主动权是掌握在政府手中,有助于确保治理的秩序性和可控性。这在一定程度上可以解释为何官员对于搭建公共通道则未表现出预期的积极性,因为对于个体需求的回应从数量上和内容上都是不可控的,并且将额外占用地方政府的可支配财政并增加原本就已繁重的工作量,这在实证案例中是可以印证的林雪霏:《当地方治理体制遇到协商民主——基于温岭“民主恳谈”制度的长时段演化研究》,《公共管理学报》,2017年第1期。。