赵晓红 刘淑艳

摘要:本文从实际案例出发,阐述了创造性评判中选取最接近的现有技术应考虑的两方面因素,一方面是从本领域技术人员的角度判断现有技术是否与本发明采用了相似的技术手段,另一方面是本领域技术人员是否有对现有技术朝着本发明的方向进行改进的动机。如果现有技术根本不涉及发明所要解决的技术问题且为解决不同的技术问题采用了不同、甚至相悖的技术构思,即使现有技术与本发明采用了相似的技术手段,那么也不存在对该现有技术朝着该发明方向进行改进的动机,通常不能将这样的现有技术作为最接近的现有技术。

关键词:创造性;最接近的现有技术;改进动机

中图分类号:G306.文献标识码:A 文章编号:1003-5168(2020)27-0073-04

1 前言

创造性是一项发明能够授予专利权的最为重要的实质性条件之一。《专利审查指南》[1]规定判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见,通常可以按照三个步骤进行(简称“三步法”),“三步法”以最接近的现有技术为基础,因此最接近的现有技术的选取對于创造性的判断具有重要的意义。

在“三步法”的第一个步骤中,《专利审查指南》第二部分第四章中规定,最接近的现有技术是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案,例如可以是,与要求保护的发明技术领域相同,所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术,或者虽然与要求保护的发明技术领域不同,但能够实现发明的功能,并且公开发明的技术特征最多的现有技术,在确定最接近的现有技术时,应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。

《专利审查指南》规定最接近的现有技术的选取,应当从技术领域、技术问题、技术效果、用途以及技术特征数量等多方面进行综合考虑。对现有技术的选取通常需要考虑两方面的因素:首先,从本领域技术人员的角度判断现有技术与本发明是否采用了相似的技术手段;更关键的在于本领域技术人员是否有对现有技术朝着本发明的方向进行改进的动机[2]。通常现有技术与发明所要解决的技术问题相同或相似是确定某一现有技术是否适合作为最接近的现有技术的重要考虑因素,若该现有技术根本不涉及发明所要解决的技术问题,且为解决不同的技术问题采用了不同、甚至相悖的技术构思,即使现有技术与本发明采用了相似的技术手段,那么也不存在对该现有技术朝着本发明进行改进的动机,本领域技术人员通常不会关注这样的现有技术,更不会考虑将其作为改进起点以获得本发明。

基于上述认知,笔者通过对某个案例进行梳理发现,如果仅考虑上述一个方面的因素,有可能会对现有技术理解不准确,甚至导致审查结果出现偏差。如果将两个因素综合考虑,则会帮助我们客观的分析出所选的最接近的现有技术是否正确,有助于判断能力的提升。

2 案例分析

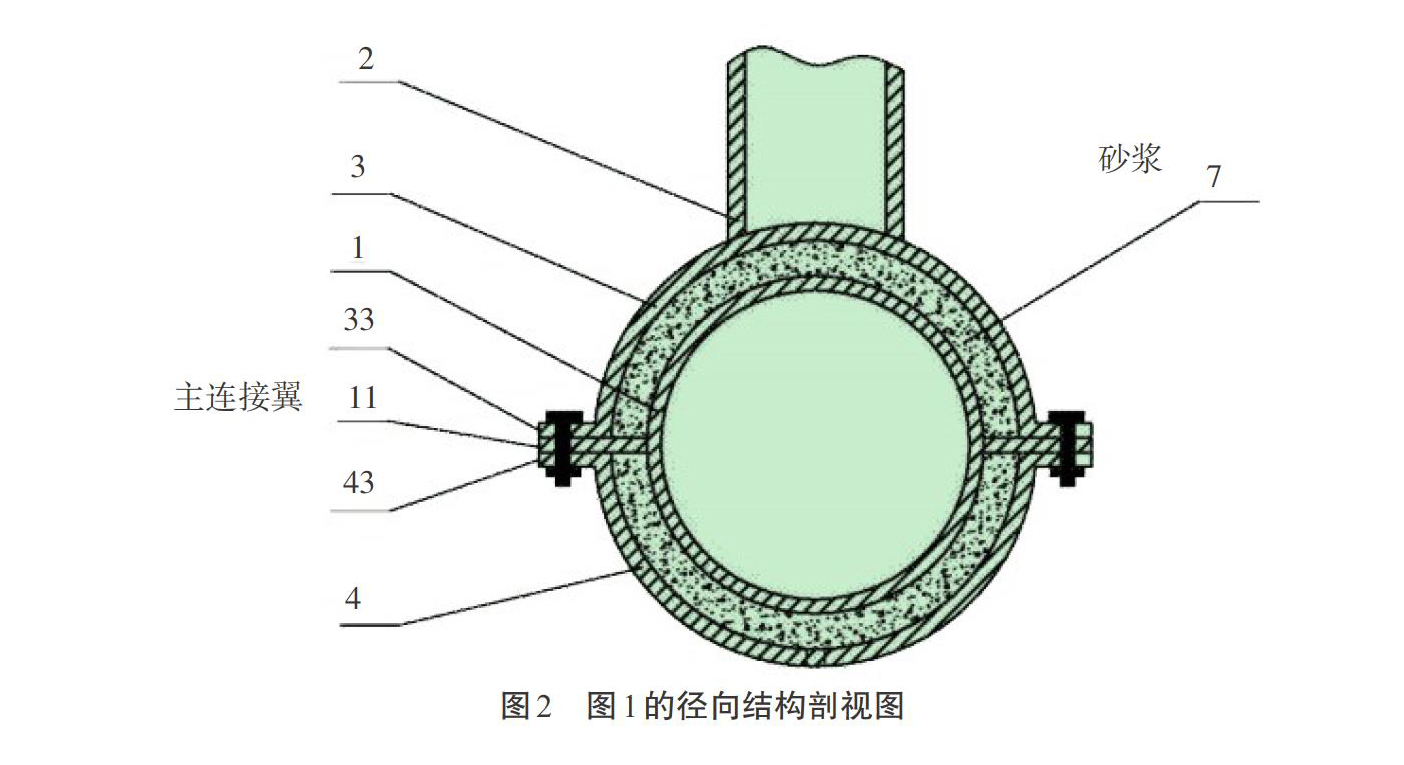

该案例涉及一种装配式圆钢管桁架相贯节点,背景技术中记载了传统钢管桁架主要由一个个焊接相贯节点组成,而焊接节点恰恰是管桁架结构最薄弱部位,当节点部位发生破坏时,可能会导致整个桁架结构的垮塌。而焊接管节点的相贯部位通常残留较大的焊接残余应力,较大的焊接残余应力无疑给钢管节点的安全性能雪上加霜。该申请所要解决的技术问题是提供一种承载力高、抗震性能好、无焊接残余应力存在的钢管桁架节点,为解决该技术问题,本申请采用装配式节点,该节点主要包括主管、上半圆形套管、下半圆形套管,主管和上、下半圆形套管的管壁两侧均对称设有连接翼,连接翼上均设有螺栓孔,将上、下半圆形套管分别套设在主管的上方和下方,上述三者的连接翼的螺栓孔上下对齐并通过螺栓连接,上、下半圆形套管与主管之间分别形成上容腔和下容腔,上容腔和下容腔内均填充砂浆,如图1-2所示。

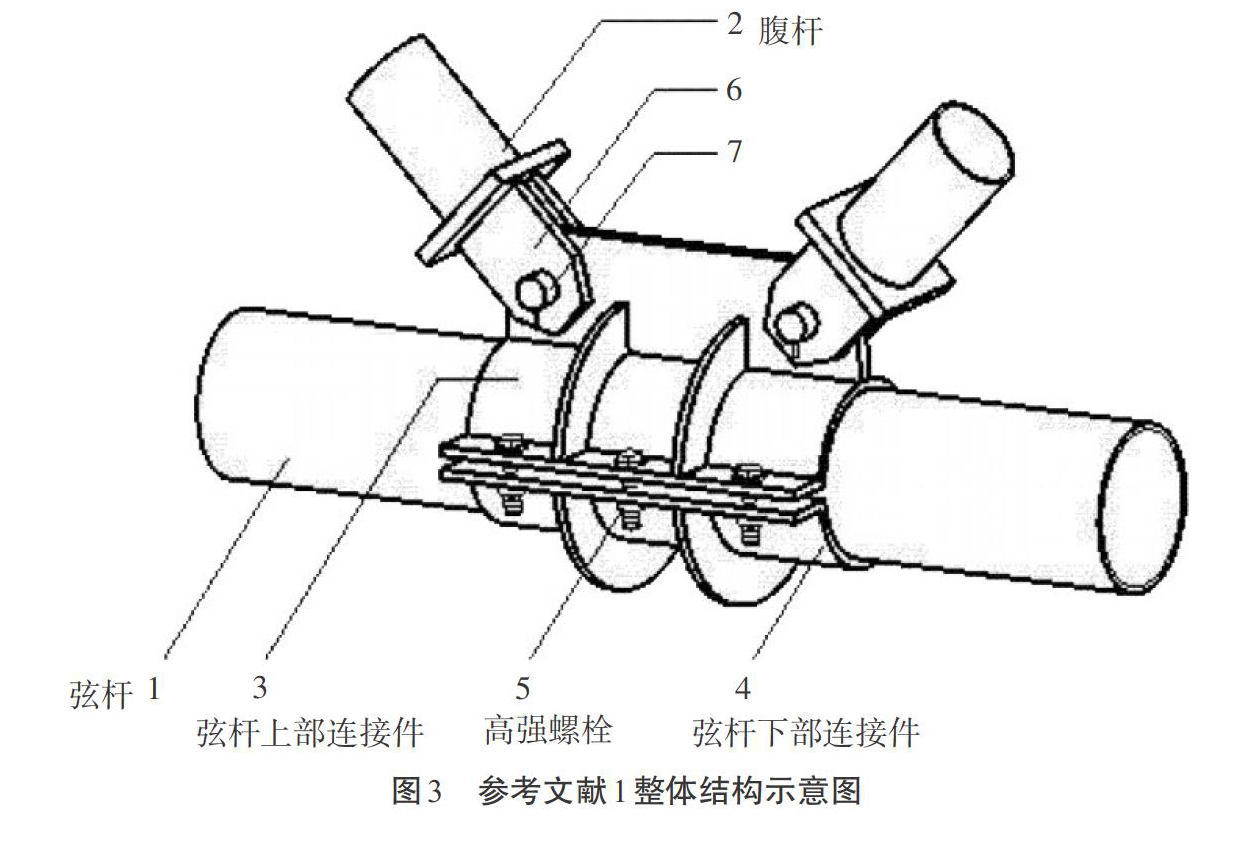

参考文献1公开了一种防止桁架结构发生连续性倒塌的可滑动摩擦型连接节点,其所要解决的技术问题是在桁架遭受局部初始破坏的情况下,重新构造适于抵抗连续性倒塌的桁架几何构形,有效的平衡局部初始破坏产生的极大的不平衡力,防止破坏在结构内扩展造成连续性倒塌。为了解决该技术问题,其节点包括弦杆、弦杆上部连接件、弦杆下部连接件,弦杆上部连接件和弦杆下部连接件相对设置,组成套管,弦杆穿过该套管空间,所述套管空间与弦杆外表面吻合;弦杆上部连接件与弦杆下部连接件通过高强螺栓连接,使弦杆上部连接件、弦杆和弦杆下部连接件紧固成一体,如图3所示。

可见,参考文献1与本申请的相同点是均采用了装配式节点,通过螺栓将连接翼连接在一起,不同点在于本申请的主管上也设置连接翼,最终还要在形成的空腔内填充砂浆。

该案争议的焦点在于,本申请主要采用的技术方案是主管外部设置套管,主管和套管之间通过连接翼固定连接,并且主管和套管之间填充砂浆,进而提高节点的稳定性、承载力和抗震、抗疲劳、抗冲击性能;而参考文献1采用了弦杆上部连接件和弦杆下部连接件通过螺栓连接的技术方案,但其仅仅通过夹持的方式固定内部的弦杆,弦杆上部连接件、弦杆下部连接件和弦杆之间并没有通过螺栓实现完全紧固连接,从而实现当桁架承受常规荷载时,螺栓预紧力产生的摩擦力将阻止节点沿弦杆向任意一侧滑动的可能,而当桁架结构的局部发生初始破坏时,若节点处出现了超过静摩擦力的极大不平衡力,节点沿着弦杆向有利于不平衡力重分布的一侧滑动。那么参考文献1是否存在朝着该申请方向进行改进的动机,能否作为该申请改进的起点,是否适合作为最接近的现有技术呢?

一种观点认为:参考文献1公开了一种用于桁架结构的钢管相贯节点,与本申请的技术领域相同,参考文献1公开的节点结构与本申请极其相似,均采用了套管加螺栓的技术方案。虽然参考文献1声称的发明目的与本申请不同,但是对于技术方案的理解以及技术方案的应用应站位本领域技术人员。也就是说,参考文献1公开的节点结构与本申请相似,那么本领域技术人员就能够想到参考文献1的技术方案可以解决本申请所要解决的技术问题并达到本申请所声称的技术效果,所以本领域技术人员有动机采用参考文献1作为最接近的现有技术向本申请的方向进行改进。

当将参考文献1作为最接近的现有技术时,本申请与参考文献1相比存在如下区别技术特征:①主管的侧壁两侧对称设置有主连接翼,所述主连接翼与上、下半圆形套管的连接翼三者固定连接,而参考文献1的主管侧壁两侧没有连接翼,仅将上、下半圆形套管二者的连接翼固定连接;②本申请主管和套管之间有上、下容腔,容腔内填充砂浆。

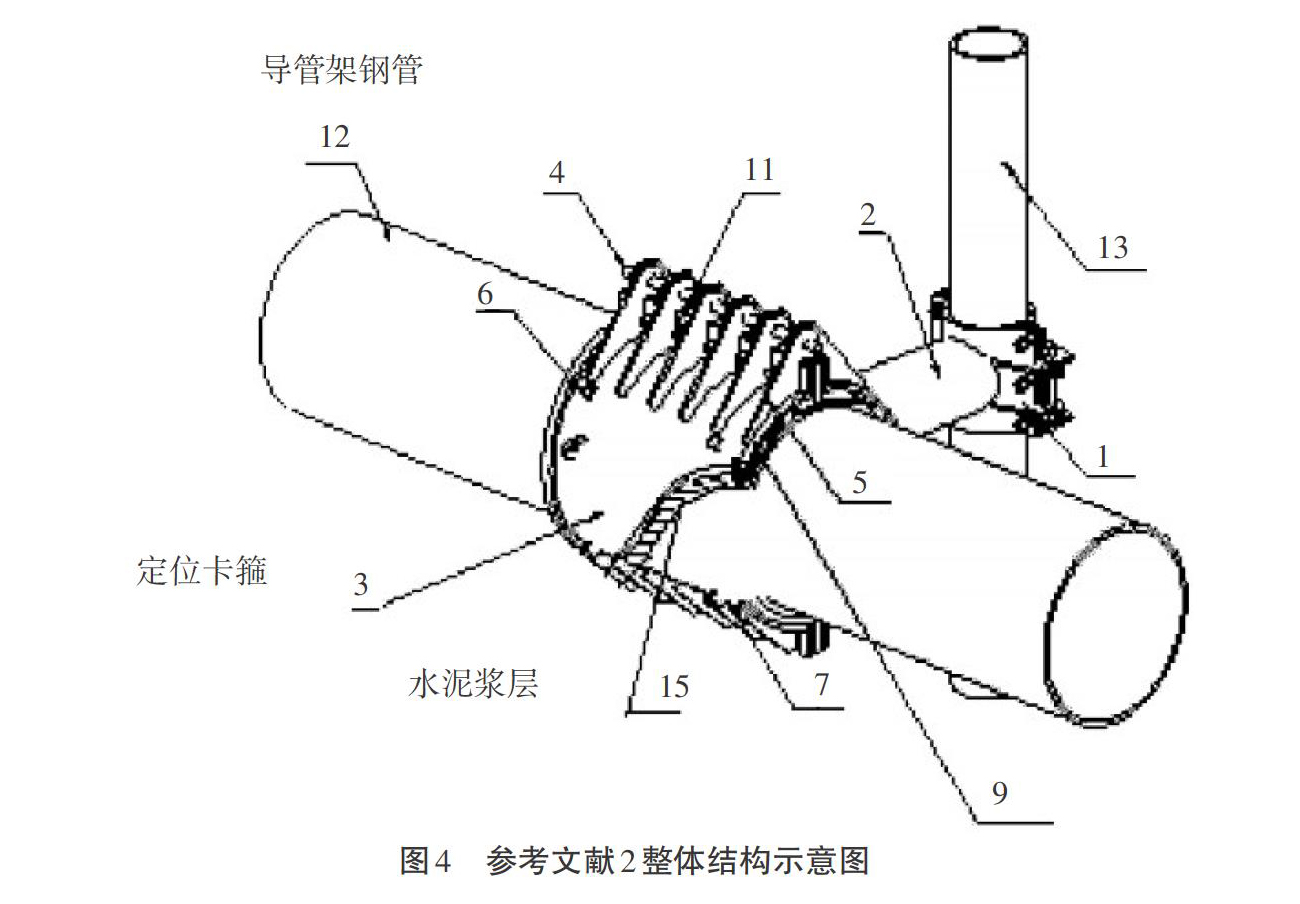

对于区别特征①,该观点认为是为了将主管和套管连接更加牢固所采用的常规技术手段。对于区别特征②,该观点认为可以引入参考文献2,参考文献2公开了一种灌浆固定海洋平台立管的新型卡子装置及其固定方法,具体公开了在导管架钢管与两个半圆形钢板形成的定位卡箍之间形成密封环形空间,并在环形空间内灌注水泥浆这一技术方案,如图4所示。上述特征在参考文献2中所起的作用与其在本申请中为解决其技术问题所起的作用相同,都是使套管与钢管之间的连接更加紧固、稳定,参考文献2给出了在参考文献1的主管和套管之间设置容腔并在容腔内灌注水泥浆的技术启示。

另一种观点认为:首先,本申请与参考文献1解决的技术问题和出发点完全不同。本申请提供的是一种具有较好的抗疲劳、抗冲击性能的桁架节点结构,其采用高强度螺栓装配式的方法,这种方法相对于传统的焊接连接方式,能够有效的减少焊接应力的产生。而参考文献1的目的是在桁架遭受局部初始破坏的情况下,重新构造适于抵抗连续性倒塌的桁架几何构形,有效的平衡局部初始破坏产生的极大不平衡力,防止破坏在结构内扩展造成连续性倒塌。

其次,两者的技术手段不同。本申请主要采用的技术方案是主管外部设置套管,主管和套管之间通过设置的相应连接翼固定连接,并且在主管和套管之间填充砂浆,只有同时满足这两个技术特征才能确保节点不会发生相对位移进而提高圆钢管桁架相贯节点结构的稳定性、承载力和抗震、抗疲劳、抗冲击性能。而参考文献1虽然采用了与本申请极为相似的结构,即采用了弦杆上部连接件和弦杆下部连接件通过螺栓连接的技术方案,但其仅仅通过夹持的方式固定内部的弦杆,弦杆上部连接件、弦杆下部连接件和弦杆之间并没有通过螺栓实现完全紧固接连,因为参考文献1的技术方案中当桁架承受常规载荷时,螺栓预紧力产生的摩擦力将阻止节点沿弦杆向任意一侧滑动的可能,而当桁架结构的局部发生初始破坏时,若节点处出现了超过了静摩擦力的极大的不平衡力,节点将沿着弦杆向有利于不平衡力重分布的一侧滑动,正是通过这一原理才能够避免桁架的连续性倒塌。也就是说,本申请的“套管”和“主管”之间是紧固固定的关系,而参考文献1中的“套管”和“主管”之间其本质是活动连接关系。

笔者更倾向于观点2,因为:本申请与参考文献1在解决各自技术问题時针对主管和套管之间的连接关系采取的是完全相悖的方式。如果本领域技术人员尝试改变参考文献1并将参考文献2公开的技术方案与其结合,显然是违背参考文献1的初衷的,理由是:参考文献2公开了设置密封环形空间并灌装水泥浆这一技术方案,其目的是当水泥浆凝固后,可以使定位卡箍与导管架钢管之间永久固定,如果将该技术结合到参考文献1中,会使得参考文献1的弦杆和弦杆上部连接件、弦杆下部连接件之间永久固定,那么在桁架发生破坏时,节点并不可能沿着弦杆进行滑动从而避免连续性倒塌,这完全违背了参考文献1的设计初衷。因此,参考文献1给出的是仅将主管和套管活动连接,二者之间不填充砂浆的相反技术教导,虽然在技术上在参考文献1的基础上填充砂浆是能够实现的,但是本领域技术人员在参考文献1的基础上没有动机朝着此方向进行改进,因此本领域技术人员通常不会关注该参考文献,更不会考虑将其作为改进起点以获得本申请的技术方案。因此,参考文献1不适合作为本申请的最接近的现有技术。

3 结语

从该案的审查过程来看,如果一件专利申请与某一现有技术相比二者所要解决的技术问题不同,且出于解决各自技术问题的需要采用不同、甚至相悖的技术构思,在本领域技术人员试图按照该专利申请的技术方案改造现有技术时,将会导致该现有技术无法解决其本身所要解决的技术问题并获得相应的技术效果,这样的改造使得该现有技术完全背离其原来技术实质,那么就不存在启示或者动机对该现有技术进行这样的改造,其无法作为该专利申请的改进起点,该现有技术一般不适合作为最接近的现有技术。选取合适的最接近的现有技术是判断创造性的起点,最接近的现有技术的选取需要在对该现有技术整体考量的基础上进行把握,并且不仅需要考虑该现有技术与本发明采用的技术手段是否相似,还需要进一步判断是否存在对该现有技术进行改进的动机,只有选择合理可行的最接近的现有技术作为发明的起点,才能客观公正地进行创造性的判断。

参考文献:

[1] 中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[M].北京:知识产权出版社,2010.

[2] 何俊.创造性评判中如何选取最接近的现有技术[J].中国知识产权报,2018(03).

- 《亚瑟王之死》与《吉尔伽美什史诗》比较研究

- 建都北京的历史地理原因

- 女性职业发展性别不平等的影响因素及对策以J省S市能源央企为例

- 测压试验数据处理中两种分块积分法的对比分析

- 浅析第一次工业革命背景下英国妇女地位变化

- 浅谈中华民族精神的产生与发展

- 试析晚清时期淮军建立的影响因素

- 浅析《迟到的正义:影响中国司法的十大冤案》

- 电能计量采集系统的应用与实现研究

- 国企党建工作融入中心工作的实践探索

- 一带一路沿线国家粮食安全法律保障制度比较研究

- 伤口造口失禁护理的专科化实践及护理进展

- 农产品国际贸易的困境与出路

- 从创新角度分析国产青春片《少年的你》中的艺术特色

- 你我同行 共享亲子时光

- 新冠疫情下的双师教学模式研究与实践

- 蒸压釜的全面检验工艺及检验重点

- 艾滋病如何护理

- 推动我国国际贸易发展的措施探究

- 农业环境趋势发展研究

- 电视新闻记者在突发事件中应具备的职业素养刍议

- 电视记者画面文字的辩证思维探析构建

- 探究电能计量远程采集系统对电力营销的作用

- 浅析绿色壁垒对我国国际经贸发展的影响

- 新时期土地资源管理现存的问题分析及解决措施

- broadcasters

- broadcasting

- broadcastings

- broad-castings

- broad-casts'

- broadcasts

- broadcast²

- broadcast¹

- broad daylight

- broaden

- broadened

- broadener

- broadeners

- broadening

- broadens

- broader

- broadest

- broadish

- broadling(s)

- broadly

- broadly-based

- broadlybased

- broad minded

- broad-minded

- broadminded

- 船缆

- 船老大

- 船老大坐后梢——见风使舵

- 船老大坐后艄

- 船老大带徒弟

- 船老大带徒弟——从河说起

- 船老大带徒弟——从河(何)说起

- 船脚

- 船脱离了水

- 船舰

- 船舱

- 船舵

- 船舵和船头

- 船舵虽小,却能操纵大船

- 船舶

- 船舶装载

- 船舶进入水浅处无法航行

- 船舷

- 船艇舟楫

- 船艦

- 船著浅

- 船蛆

- 船行

- 船行弯处须转舵,人逢绝境要回头

- 船行的样子