林硕

每逢元宵佳节,火树银花不夜天,分外熱闹。然而,许多人存在一个误区:认为正月十五的声声爆竹、灯影婆娑是为了庆祝春节的圆满结束,实则不然。“元宵节”的正式称谓是“上元节”,和七月十五的“中元节”、十月十五的“下元节”合称“三元”。只是由于上元之期与春节相隔仅半月,兼有赏花灯、吃元宵、打灯谜等丰富多彩的庆祝活动,故而在百姓心中拥有特殊地位,人气也直线飙升,逐渐将中元、下元两节远远地甩在了后面。由是可知,元宵节并非春节的附属,而是与新春、端午、中秋并列的四大传统节日之一,其起源可以上溯至汉代。

一、元宵花灯的早期演变:从“祭祀太一”到“宣和彩山”

西汉初年,高后吕雉把持朝政,违背汉高祖刘邦生前所立“非刘氏不得王”[1]的“白马之盟”(《史记·绛侯周勃世家》),滥封其侄吕禄、吕产、吕台等人为王。吕雉薨逝后,吕氏兄弟自知得位不正,密谋叛乱。刘邦的长孙——齐王刘襄在朱虚侯刘章、陈平、周勃、灌婴等人协助下,一举铲除诸吕。荡平诸吕之日,恰逢正月十五,家家户户鞭炮齐鸣、普天同庆。洎汉武帝执政,选择正月“上辛日”(每年的首个辛日。笔者注,下同)之夜,亲临甘泉宫泰峙祭祀至上天神——太一,祈求风调雨顺,国祚绵延。整场夜祀活动自前日昏时开场,至次日天明方才告终,场地四周灯火通明,犹如白昼一般。待到太初元年(公元前104年),刘彻颁布《太初历》,进一步确立了正月十五(元夕)的特殊地位。在欧阳询等人编纂的《艺文类聚·岁时》中,将西汉“太一祭祀”作为元宵灯会的起源,认为后人在此日“夜游观灯,是其遗迹”[2]。

时至唐代,随着经济的稳步发展,元宵花灯的规模也日益提升,达到了“千门开锁万灯明,正月中旬动帝京”的火爆程度。每当元宵花灯点燃,不分士庶皆有三日假期,全城不再“宵禁”,谓之“放夜”。彼时,在皇宫、王府门前会高挂各类影灯(走马灯),百姓之家亦如是,时人谓之“千影万影”。一时间,车马骈阗、游人如织,争赏盛世灯影,饱览荧煌如画。天子为了取得最佳的赏灯效果,通常会携嫔妃、皇子们端坐“五凤楼”之上,是为“御楼观灯”。根据唐代郑处诲所撰《明皇杂录》的记述:唐玄宗尤爱元宵赏灯。每逢正月望夜(望日即十五日),李隆基都会命人在东都洛阳的上阳宫“大陈影灯”,架设庭燎,自禁门至于庭殿皆设蜡炬,连属不绝,[3]“洞照宫室,荧煌如昼时”[4],其中尤以“毛顺灯楼”最为夺目。此楼出自能工巧匠毛顺之手,结创缯彩为灯楼三十余间,“高一百五十尺,悬以珠玉”[5],上有“龙凤虎豹腾跃之状”,“微风一至,锵然成韵”,鬼斧神工。在小说《长安十二时辰》中,出现了毛顺营建“太上玄元灯楼”的情节,便是滥觞于此。唐代元宵花灯之盛,由是可见一斑。

待到北宋时期,元宵灯期较唐代更长,花灯亦更加精致。乾德五年(967),宋太祖赵匡胤鉴于“朝廷无事,区宇乂安,方当年谷之丰登,宜纵士民之行乐”,决定“开封府更放十七、十八两夜灯”[6],燃灯遂由三日扩展到五日(《宋朝燕翼诒谋录·国朝故事三元张灯》)。不过,五日灯期依然难以满足“千古画帝”宋徽宗赵佶。在《大宋宣和遗事》中,描述了北宋末年,汴京城内举办了一次史上历时最长的元宵盛典——宣和五年灯会(1123)。灯期“从腊月初一日直点灯到宣和六年正月十五日夜”,长达四十五天,可谓空前绝后,实为至罕。至于从腊月开始放灯的原因,“盖恐正月十五日阴雨,有妨行乐”,美其名曰“预赏元宵”[7]。宋徽宗在“借调”腊月的同时,还命能工巧匠在景龙门前搭起一座巨大的“宣和彩山”。此山“高一十六丈,阔三百六十五步。中间有两条鳌柱,长二十四丈,两下用金龙缠柱,每一个龙口里点一盏灯,谓之双龙衔照。中间有一个牌,长三丈六尺,阔二丈四尺”,上有赵佶亲书的“宣和彩山,与民同乐”八个瘦金体大字。

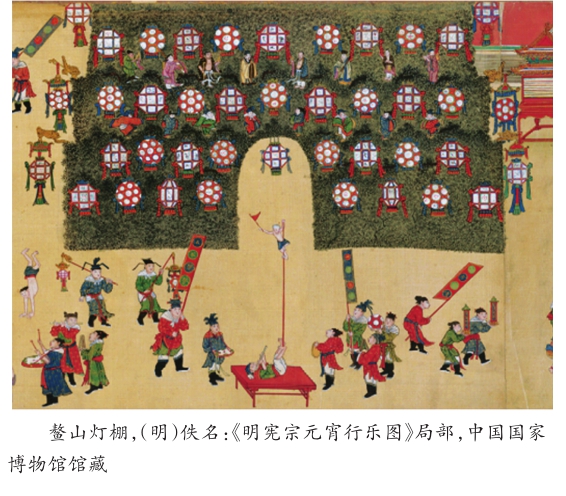

二、奢靡的宫廷晏享:《明宪宗元宵行乐图》中的“鳌山灯棚”

如果说“毛顺灯楼”“宣和彩山”是集唐、宋两代元宵花灯之大成,那么明成祖朱棣命工匠仿制的“鳌山灯棚”,则代表着明代彩灯制作技艺的最高水准。纵览明代诸帝,对元宵观灯最为热爱者,非朱棣莫属。这位“五出漠北”的马上天子,不仅在永乐七年(1409)“赐百官上元节假十日”[8](《明史·成祖本纪》),更于永乐十年(1412)在南京皇宫午门广场举办了规模宏大的元宵灯会,搭设“鳌山灯棚”,乐享盛世。

那么,究竟明代的鳌山灯棚是何样式呢?我们可以从庋藏于中国国家博物馆的《明宪宗元宵行乐图》中找到答案。该图卷由宫廷画师所绘,展现了朱棣的玄孙——成化皇帝朱见深在紫禁城中欢度元宵的场景。当是时,匠人在宫中用松柏建起了一座庞大的灯山:自上而下分为四排,其上挂有不同形制、图案的彩灯,共34盏;加上悬于灯山左右两侧及门洞处的7盏,整座灯棚所用彩灯凡41盏。在第一、二排之间,穿插挂有吕洞宾、汉钟离、何仙姑等“上洞八仙”,而第二、三排之间则悬吊着苏飞、左吴、田由等“淮南八公”。这十六位仙人犹如驾云而至,向皇帝恭贺佳节如意。

至于“鳌山”之名,则与民间传说有关,出自《列子》卷五《汤问》:上古时代,在渤海以东亿万里处有一深不可测的沟壑,名曰“归墟”,其上漂浮着“岱舆”“员峤”“方壶”“瀛洲”和“蓬莱”五座仙山。山中不但有金玉殿宇、珍禽异兽,更生长着各类花朵、果实,食之便可长生不老。然而,五座神山却属无根之土,随波漂移,甚是危险。为排除隐患,玉帝命大禹率15只巨鳌前去固定山体。大禹遂将巨鳌分三班,每班五只,分别把五座山负在背上,六万年更换一班。[9]因此,百姓眼中的“鳌山”寄托着世人对于海外仙山的无限向往。

然而,搭建如此庞然大物颇费公帑。在《明史·朱衡传》中,对隆庆朝制作“鳌山灯棚”的花销有明确记录:“计费三万余两”。彼时的“三万余两”即使对皇家而言,也是一笔不小的开销。有鉴于此,纵然皇帝想要搭建鳌山,往往会遇到来自臣僚的百般劝谏,不能如愿。

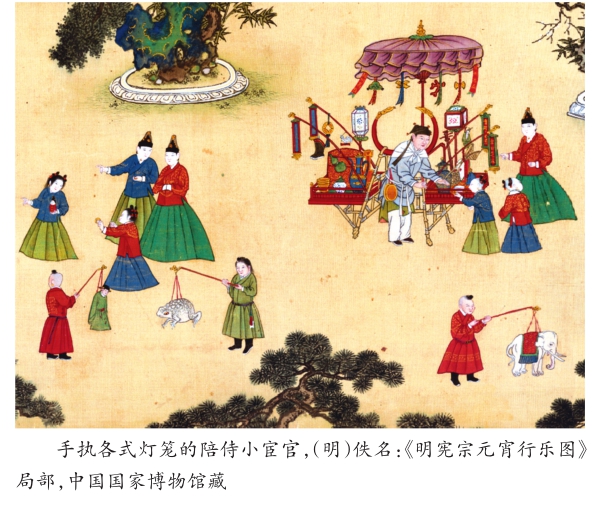

不过,对于生活在宫廷中的孩童而言,无论是公主、皇子,还是陪侍在侧的小宦官,元宵之夜是否有“鳌山灯棚”无关紧要,各式灯笼才是他们的心头好。在《明宪宗元宵行乐图》的另一个场景中,描绘了孩子提灯游玩的画面,分外喜庆且寓意美好。他们手持的灯笼样式繁多、制作考究。譬如,骏马灯寓意“马到成功”,宝象灯寓意“太平有象”,仙鹤灯寓意“松鹤延年”,玉兔灯寓意“大展宏图”,螃蟹灯寓意“富甲天下”,三足金蟾灯则寓意“蟾宫折桂”,正所谓“万盏明灯,象马人鱼异样”,竞相争奇,夺人眼球。

三、从繁复到消弭:清宫之内的“天灯”与“万寿灯”

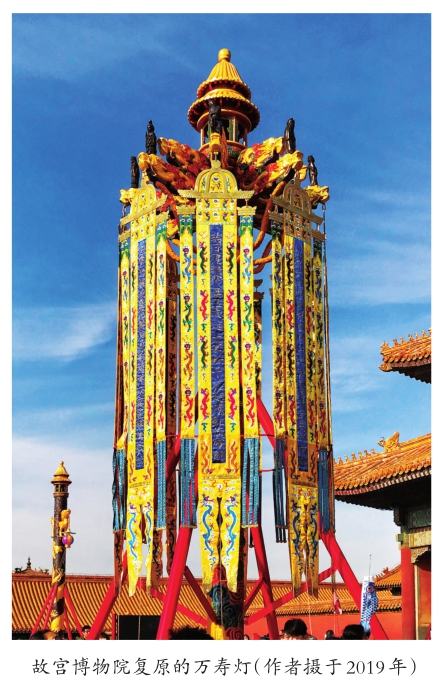

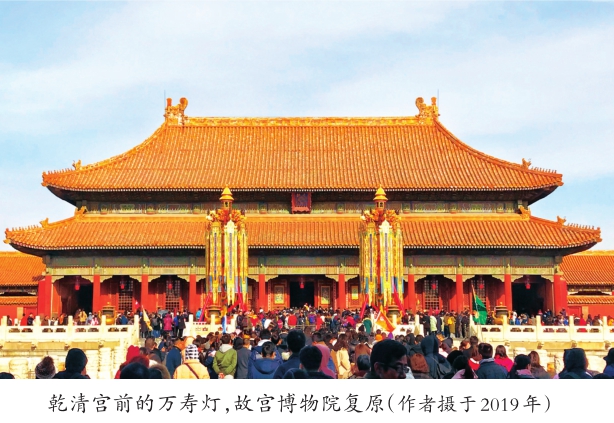

明清易鼎之后,鉴于元宵花灯(尤其是鳌山灯棚)极易引发火警[10],紫禁城内不再举办大型灯会,但仍保有明代以来在乾清宫搭设天灯、万寿灯的传统[11]。至乾隆五十四年(1789),除乾清宫外,宁寿宫皇极殿的丹陛上下也架设起万寿灯与天灯,使宫廷的元宵之夜更添生趣,正所谓“上元月朗当头夜,万寿灯燃第一枝”。

可是,这些巨型宫灯究竟从哪一天开始“上灯”点燃,又在哪一天“出灯”降下呢?按照《国朝宫史·典礼》的记载:每岁腊月二十四,由总馆内务府大臣率员役从乾清门举灯杆进宫,会同太监们共同安放,缚架悬灯,甚是热闹[12]。通过传世的宫廷档案可知,两灯的制作工艺极其繁复,故需宫中营造司、造办处会同苏州织造三者协作,分别打造灯杆、金属构件以及灯联。天灯灯杆选用楠木,以云龙纹作为装饰,顶部为一座六角重檐亭,其下是龙头、龙尾灯托,配合悬挂宫灯。万寿灯也系楠木打造,雕刻云龙纹,只是顶部的六角重檐亭较天灯略小,另有两丈五尺、径七寸的杉木戗八根,云龙挑头云戗仙人、蹲龙各八件,灯联宝盖和旌头八个,可谓巧夺天工。

虽然,二者均在腊月廿四架设灯杆,可放灯之期不尽相同(《国朝宫史》卷八)。天灯自前年腊月二十四至新年二月初三日,每晚均点燃,而万寿灯自设立之日起,仅在除夕、正月初一、正月十一、正月十四、正月十五以及正月十六这六天点亮,算是弥补了宫中缺失元宵灯棚的遗憾。当然,即使在不点灯的日子里,万寿灯的挑头之上也不会空空如也。因为自树杆之日起,十八幅“万寿宝联”便会高悬其上。灯联为苏绣,每幅用金线绣有二十字。两幅灯联为一组,内容对仗工丽。譬如:“万国庆咸宁,爰偕乐升平,午夜铜壶歌管,声连紫陌”“一人宏敛锡,政同赓保定,千秋金鉴冈陵,象叶彤墀”。上述华美的辞藻承袭自明代宫廷,祈求岁岁五谷丰穰、国泰民安;清代因袭之,未易其句。

有一点需要特别指出:宁寿宫内天灯与万寿灯的灯杆长度,虽然是仿照乾清宫天灯杆、万寿灯杆所作,但较原物略短。究其原因在于:宁寿宫系乾隆皇帝营建的颐养天年之地,也就是禅位之后的养老所在。尽管其庭院格局与乾清宫相仿,但“月台、丹陛两边院落比乾清宫较窄”。如果将乾清宫天灯、万寿灯的尺寸等照搬,则空间局促,未免给人以“不成观瞻”之感,故灯杆比原物稍有缩短。

“天灯”“万寿灯”的规模与制作费用虽不及“鳌山灯棚”,却也开销不菲,仅仅人工成本就需要八千六百余两银子,工料尚不计算在内,就连定期修缮费用也在一千六百两左右。因此,自道光二十年(1840)以降便不再架设,以示节俭。直到2019年,故宫博物院举办《贺岁迎祥——紫禁城里过大年》展览,研究人员通过查阅相关文献以及《雍正十二月行乐图轴·正月观灯》《乾隆帝元宵行乐图轴》等画作,方才成功复制出万寿灯与天灯,再次呈现在世人面前。

从唐代的“毛顺灯楼”、宋代的“宣和彩山”,到明代的“鳌山灯棚”,再到清代的“天灯”“万寿灯”,都是历代劳动人民智慧的结晶,也是千百年来中华民族“闹元宵”“赏花灯”的文化缩影。古往今来,无论民间还是宫廷,关于元宵赏灯的故事层出不穷,以至于随手翻看古典小说,涉及“闹花灯”的篇章比比皆是。譬如,《红楼梦》开篇即有小英莲去观元宵社火花灯,被拐子抱走,孤苦飘零,唯叹“云天雾海路途难”;而《水浒传》的高潮之一“李逵元夜闹东京”,起因便是宋江携众人来至汴梁,欲亲眼目睹“东风夜放花千树”。在《薛刚反唐》中,主人公在车水马龙的元宵灯会误伤太子,惹得圣驾跌落五凤楼,这才引出“三扫铁丘坟”“灭武兴大唐”等后续;在《隋唐演义》里,秦琼、柴绍等五人同样是留恋花灯美景,偶遇强抢民女的宇文成惠,击杀奸贼,这才上演了“五雄闹花灯”的大戏。凡此种种,不胜枚举,足见正月十五的元宵花灯已经成为我们重要的民族文化基因,流淌在血液之中。

注释及参考文献:

[1]司马迁.史记:卷五十七[M].清乾隆武英殿刻本.1736—1795(乾隆年间):9.

[2]欧阳询.艺文类聚:卷四[M].南宋绍兴刻本.1131—1162(绍兴年间):3.

[3]郑处诲.明皇杂录:逸文[M].清道光金山钱氏刻本.1844(道光二十四年):7.

[4]李昉,等.太平广记:卷七十七[M].明嘉靖谈恺刻本. 1566(嘉靖四十五年):3.

[5]韓鄂.岁华纪丽:卷一[M].沈士龙,胡震亨,校.明万历秘册汇函本.1573—1620(万历年间):10.

[6]王栐.宋朝燕翼诒谋录:卷三[M].南宋咸淳百川学海本.1273(咸淳九年):4.

[7]佚名.大宋宣和遗事:前集[M].清嘉庆道光间士礼居黄氏丛书本.1800-1824(嘉庆五年—道光四年):50.

[8]张廷玉,等.明史:卷六[M].清乾隆武英殿刻本. 1736—1795(乾隆年间):7.

[9]列御寇.列子:卷五[M].张湛,注.明正统道藏抄本.1436—1449(正统年间):16.

[10]沈德符.万历野获编:卷二十九[M].清道光姚氏刻本.1827(道光七年):7.

[11]庆桂,等.国朝宫史续编:卷四十六[M].清嘉庆内府钞本.1806(嘉庆十一年):1-3.

[12]鄂尔泰,张廷玉,等.国朝宫史:卷八[M].清嘉庆内府钞本.1806(嘉庆十一年):12-16.

作者单位:中国国家博物馆

- 美托洛尔联合曲美他嗪治疗冠心病心力衰竭的疗效观察

- 口服布洛芬混悬液治疗动脉导管未闭疗效观察

- 硝酸异山梨酯注射液泵入治疗老年急性心梗合并急性左心衰的疗效和安全性

- 评价美托洛尔治疗冠心病的效果

- 急性胰腺炎消化内科治疗的疗效探讨

- 外周血管支架介入治疗糖尿病下肢动脉硬化闭塞症合并足坏疽的作用及预后分析

- 以达标理论为基础的老年高血压糖尿病患者家庭访视效果分析

- 早期评估及干预缺血性脑卒中患者焦虑抑郁状态对康复治疗的临床意义

- 主动脉内球囊反搏辅助治疗对急性心肌梗死危重症患者预后的影响

- 呼吸窘迫综合征治疗中PS联合神经调节辅助通气对肺功能变化及安全性影响分析

- 健康教育路径在预防糖尿病并发症中的应用效果

- 西格列汀辅助治疗初诊肥胖型2型糖尿病患者的疗效和安全性

- 超早期小骨窗微创脑出血清除术治疗高血压脑出血疗效观察

- 半夏天麻白术汤联合前列地尔治疗后循环缺血性眩晕的效果评估

- 探讨中西医结合治疗病毒性心肌炎的效果

- 氯吡格雷联合阿司匹林治疗急性心梗的疗效与安全性分析

- 中西医结合治疗小面积糖尿病足部溃疡临床观察建议

- 化瘀通脉汤剂剂治疗冠心病心绞痛的预后效果观察

- 葶苈大枣泻肺汤合苓桂术甘汤加减治疗晚期肺癌合并恶性胸腔积液疗效观察

- 炙甘草汤加减治疗冠心病心律失常的临床价值分析

- 针刺夹脊穴联合刺血拔罐治疗带状疱疹的效果观察

- 探讨口服降糖药物治疗糖尿病降糖中药学监护价值

- 活血化瘀药在冠心病中现代临床应用

- 单纯雷火灸涌泉穴预防奥沙利铂神经毒性的疗效观察

- 活血化瘀解郁方治疗气滞血瘀型脑卒中后抑郁的疗效分析

- overpopularities

- overpopularity

- overpopularly

- overpopulated

- overpopulation

- overpopulous

- overpopulously

- overpopulousness

- overpopulousnesses

- over-positive

- overpositive

- overpositively

- overpositiveness

- overpositivenesses

- overpost

- overpotencies

- overpotency

- overpotent

- overpotential

- overpower

- overpowered

- overpowerful

- over-powerful

- overpowerfully

- overpowerfulness

- 预沾

- 预测

- 预测事情像神仙一样灵验

- 预测事物极其准确

- 预测到

- 预测市场价格下跌

- 预测得到应验

- 预测风向

- 预测,逆料

- 预演

- 预烛

- 预热

- 预留

- 预留退身之路

- 预盈

- 预知

- 预知子

- 预知,逆料

- 预研

- 预示

- 预示之气

- 预示吉凶的云气

- 预示吉祥的风

- 预示好运的征兆,祥瑞

- 预示灾异