裴正兵

“旅游本质”既是整个旅游理论研究的起点,又是整个旅游理论框架的基点。但是,学术界依然未能对旅游本质形成相对一致的认识。本文从矛盾观视角入手,认为旅游本质是在人类精神生活需要无限性与惯常环境资源有限性这一矛盾造成的内心不满驱动下,对非惯常环境进行的暂时性体验活动。创新地将矛盾导致的内心不满视作推动旅游的根本原因,并将其作为旅游本质的一部分,从而有助于形成对旅游本质的清晰认识。

一、“旅游本质”研究的重要性与困难

“旅游本质”既是整个旅游理论研究的起点,又是整个旅游理论框架的基点。近年来,对这一问题的研究正不断深入,众多学者从不同视角出发,提出了许多真知灼见。然而,学术界仍然未能对此形成相对一致的认识,呈现出众说纷纭的局面。就理论研究而言,对事物本质的认识将决定如何构建相应的理论框架体系。旅游理论研究要想构建起符合旅游客观实际的理论框架体系,就必须从对旅游本质的认识入手。

但是,在现实科学研究过程中,对事物本质的探索,通常存在许多困难。造成这些困难的原因主要有两方面因素:一方面,任何一种复杂事物的内在构成往往是多元性的,多元性的内在构成造成事物外在现象的复杂性,本质是内在的、抽象的,人们只有“透过现象才能看到本质”,旅游内在的多元性构成与外在现象的复杂性造成人们对旅游本质认识的巨大困难;另一方面,人类对某一事物本质的认识往往是一个不断积累、不断深化的客观历史过程中,事物越复杂,认识深化过程就越长,旅游现象的复杂性使得人们对其本质的认识是一个相对长期的历史过程。

二、旅游本质研究中“旅游”内涵的界定

旅游本质研究探求的目标是“本质”,而研究的对象是“旅游”。但是,从已有的相关研究成果来看,对于旅游本质研究中“旅游”的理解并不统一,这也是导致对“旅游本质”认识多样化的主要原因之一。

任何一门学科作为一个专业化的研究,其研究对象通常是某种(或某类)事物的特定现象。旅游学作为一门学科,其研究对象同样是“旅游现象”。因此,从科学研究的意义上讲,“旅游本质”是就是“旅游现象”的本质。就旅游本身而言,所有的旅游现象都是由旅游者的旅游活动引进的,没有旅游者的旅游活动,一切旅游现象都将不再发生。因此,旅游活动是一切旅游现象的原点,是整个旅游现象的核心,“旅游本质”首先应该是“旅游活动”的本质。

三、目前有关旅游本质的观点

事物的定义是对该事物本质属性的高度概述与总结。对旅游本质的认识,也体现在对旅游定义的表述之中。通过对众多学者对旅游定义的整理现与归纳,截止目前对旅游本质的认识主要有以下几个观点或主张:

(一)仪式本质论

这是美国著名旅游人类学家纳尔逊·格雷本(Nelson Graburn,1983)率先提出的一种观点。纳尔逊·格雷本在其代表作《旅游人类学》一文中,认为旅游是具有“仪式”性质的行为模式与观光游览的结合。他认为旅游与传统生活中各种周期性的仪式和阶段性的洗礼具有类似性,同结婚仪式、毕业典礼等一样,是人生当中必须经历的仪式,而那些带有自我考验性质的艰苦旅游、探险旅游和野外生存等,就是一种标志式的人生仪式。经过这些“仪式”的考验,人们会变得高兴、愉悦,并创造出一种新的精神面貌。

(二)总和本质论

德国柏林大学教授葛留克斯曼(Gl cksmann, 1935)在《旅游总论》一书中系统地论证了旅游活动的发生、基础、性质和社会影响。在书中,葛留克斯曼把旅游的本质理解为“在旅居地短时间旅居的人与当地人之间各种关系的综合”(申葆嘉,1996)。随后,瑞士学者汉泽克尔(Walter Hunziker)和克拉普夫(Kurt Krapf)在1941年合著的《普通旅游学纲要》中对旅游概念做了定义:“旅游是非定居者的旅行和暂时居留而引起的现象和关系的总和。这些人不会导致长期定居,并且不从事任何赚钱的活动。”

该概念到20世纪70年代末被“旅游科学专家国际联合会”(Association Internationale dExperts Scientifiques du Tourisme, AIEST)采用并推广,故又被称为“艾斯特”(AIEST)概念,并成为目前全球旅游界公认的旅游概念。

(三)经济本质论

该观点从经济学视角出发,寻求对旅游本质的理解与认识。该观点认为旅游是一种经济现象,旅游活动是一种经济活动。早在1927年,罗马大学讲师马里奥蒂(A.Mariotti)在其代表性著作《旅游经济讲义》(Lezioni di economia touristica)一书中,通过对游活动的表象、形态、结构和活动要素的研究,认为旅游活动是具有经济性质的一种社会现象(申葆嘉,1996)。国内学者申葆嘉(2008)也支持了旅游本质的经济性论断。

(四)文化(审美)活动论

这种观点主张应从文化视角认识旅游本质。国内学者沈祖样(1996)认为旅游“是一种文化现象,一个系统,是人类物质文化生活和精神的一个最基本的组成部分”,进而明确指出,“没有文化的旅游是一种低层次的旅游”,“文化是旅游的灵魂,是旅游业的生命线”(沈祖样,1996)。国内持相似观点的学者还有邓辉(2009),郑焱、李军(2012)等。

与文化活动论紧密相关,有些学者更注重旅游文化活动中的审美因素,进而形成了审美活动。学者冯乃康(1995)曾明确地指出:“旅游是以去异地寻求审美享受为主要内容的一种短期生活方式”。谢彦君早期也是审美论的支持者,曾指出“旅游在根本上是一种主要以获得心理快感为目的的审美过程和自娱过程”(谢彦君,1998)。国内持相同观点的还有陈道山(2011)。

(五)体验论

早在1989年,学者史密斯(Smith,1989)就指出旅游是旅游者为“为体验变化为目的而志愿离开家庭去参观某一地方的暂时休闲”。国内学者张凌云(2009)使用“非惯常环境”代替旅游定义中的常见的“异地”,认为“旅游就是人们对非惯常环境(Unusual Environment)的体验和生活方式。”。

谢彦君(2010)对自身早期观点进行了修正,通过对旅游共性的归纳,认为 “旅游是人们利用余暇在异地获得的一次休闲体验”。持体验论观点学者还有徐菊凤(2011),曹诗图、曹国新、邓苏(2011),谢春山、沙春蕾(2012)等。

在笔者看来,如果说旅游本质就是旅游活动的本质,已有的体验论对旅游本质的概括中,突出了“旅游”的两个本质属性,即空间上的“非惯常环境性(或异地性)”和主体上(即旅游者)的“体验性”。与其他观点相比,体验论更接于旅游本质。但是,已有体验论中仍然存在一个很大的缺陷,即没有对旅游者从事旅游活动的原因给出解释。具体来说,无法解释清楚如果说旅游仅仅是一种通常意义上的体验,完全可以在惯常环境(或称本地)进行,为什么要花费巨大的时间代价、经济代价和体力代价到非惯常环境(或称异地)进行,而非惯常环境性却是旅游的根本属性之一。

任何事物本质决定于导致这一事物产生的原因,旅游者的旅游目的、行为和体验感受在相大程度上取决于旅游者从事旅游活动的原因。同时,如果旅游本质是不包括旅游产生的原因,就无法将从其与其最相近的事物中区别出来,特别是将旅游与旅行的概念区别开来,也就无法对旅游本质形成准确而完整的认识。

四、本质含义及哲学认知角度

本质是古希腊哲学家在探讨万物本原的问题中提出的一个哲学术语。根据唯物辩证法,认识事物本质就是认识矛盾。矛盾是事物自身所包含的既对立又统一的关系。在复杂事物中包含多个矛盾,其地位和作用是不同的,但其中必然有一个矛盾居于支配地位,对事物的发展起着决定作用,是一个区别于其他事物的特殊本质,这个矛盾就是特殊矛盾(或称主要矛盾)。

毛泽东在《矛盾论》中就指出:“认识物质,就是认识物质的运动形式,…任何运动形式,其内部都包含着本身特殊的矛盾。这种特殊的矛盾,就构成一事物区别于他事物的特殊的本质”,并且进一步指出,“科学研究的区分,就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此,对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究,就构成某一门科学的对象”(毛泽东,1991)。因此,认识事物本质,就要从认识构成事物本质的内在矛盾入手,只有对构成事物本质属性的矛盾有了清醒的认识和准确的把握,才能形成对事物的本质形成准确认。

五、基于矛盾观的旅游活动要素构成及其逻辑关系

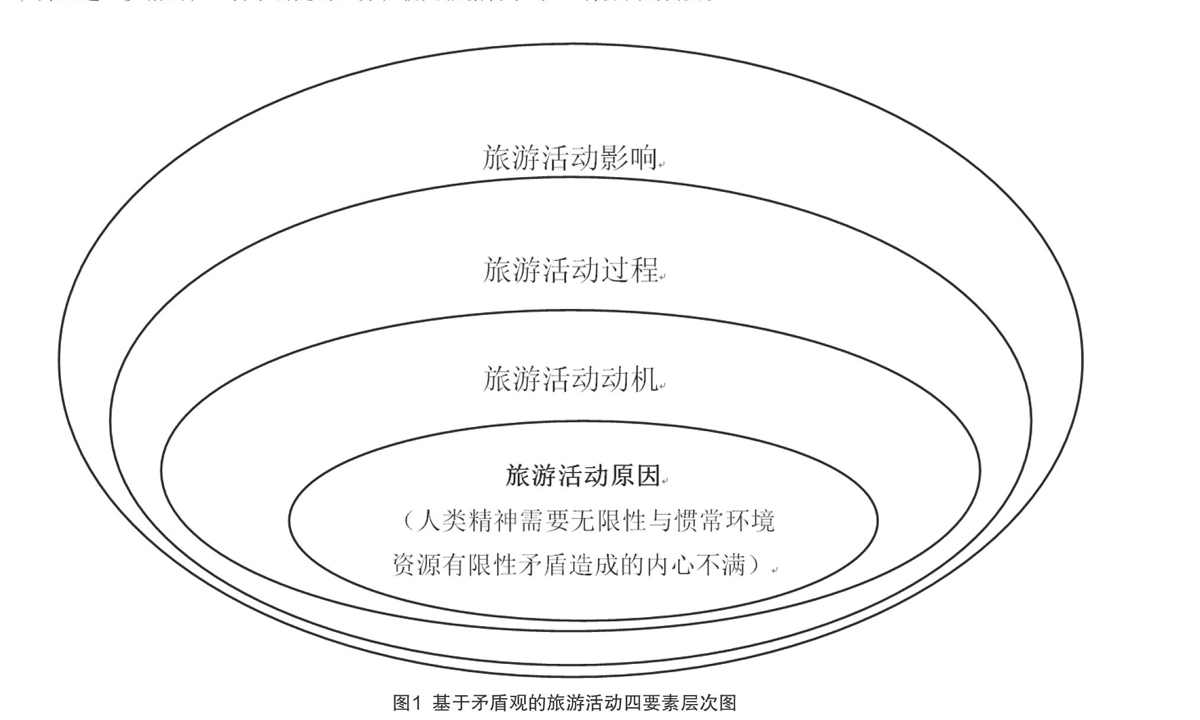

旅游活动就作为旅游者自觉选择的一个行为过程,有学者认为包括三个方面基本要素:旅游活动动机、旅游活动过程、旅游活动影响(王中华、高建富, 2009)。就逻辑关系讲,现有研究中旅游活动三个基本要素的逻辑关系:旅游者在愉悦、审美等旅游动机的驱动下,发生旅游活动过程,旅游活动过程在满足旅游活动动机的同时,会对外界产生各种影响。

但是,其中有一个重要现象无法解释,即满足需要动机的满足,如追求愉悦、审美等动机,既可以在惯常环境下进行,也可以在非惯常环境下进行。而且,在惯常环境下进行,旅游者的支付时代成本、经济成本和体力成本更低,为什么旅游者却选择了支付成本更高的非惯常环境下的旅游活动。

因此,从逻辑角度讲,旅游者的旅游活动除了动机、过程和影响三个基本要素外,还应包括另一个更深层次的要素,这个在要素是导致旅游活动能够发生的、且必不可少的根本性驱动性因素,同时这个要素也是旅游本质的核心要素。这个深层次的要素就是旅游活动原因。旅游者正是在旅游活动原因的内在驱动下,产生了旅游动机,进而发生了旅游活动过程,并且外界产生了影响。旅游活动这四个基本要素,按由内及外、由里及表的层次,如下图所示:

六、基于矛盾观的旅游本质

人类作为地球上的高智能生物,具有与生俱来的多样的、无限性的需要与欲望。人类的需要具有无限性、多样性、层次性和上升性。人类需要的无限性表现为人类需要的永无址境性和永恒性发展性。人类需要的多样性表现既有物质方面的需要,又有精神方面的需要。

从与人类旅游活动相关联的角度出发,可以将人类的需要分类三大类:第一类生存需要。生存需要主要指人类为了维持基本生理和安全而产生的需要,主要表现为物质方面的需要;第二类是休闲需要,休闲需要主要指人类渴望使身心从约束、压力和疲劳下解放出来,获得自我身心自由与愉悦的需要,主要表现为精神方面的需要;第三类是尊重需要,指人类渴望通过相互交往、挑战自然等方式,获得他人认可和尊重的需要,这种需要同样表现为精神方面的需要。

人类的生存需要主要是物质方面的需要,对于长期居住于特定惯常环境的人们而言,该惯常环境下的资源能够满足其生存方面的基本需要。如果该惯常环境不能满足其生存的基本需要,人类将永久或长期并开该惯常环境而另寻他处,即发生人类历史上或日常生活中的大迁徙、逃荒、逃难、移居或移民现象。

人类需要除了生存需要满足外,还有大量的休闲和尊重等精神方面需要。而且,社会生产力越发展,社会物质财富越丰富,信息技术越发展,人们休闲和尊重等精神方面的需要就越强烈。但是,现代人类日常生活或工作所在的惯常环境中,能够满足人类休闲和尊重等精神方面需要的资源却在日益变得稀缺。许多现代人处于重重的生活或工作压力之下,对精神上的放松与自由的追求日渐强烈。另外,熟视无睹的惯常环境和循规蹈矩日常生活也使人们陷入了严重的审美疲劳,很难激起人们新鲜、刺激和愉悦之感。

于是,在人类的内心形成了一个精神需要无限性和与之对应的惯常环境资源有限性之间的矛盾。随着现代科学技术进步和物质财富丰富,这个矛盾不仅没有消除或减弱,而是在日益加深。这种矛盾在人类内心中表现为内心不满(或称内心失衡)。

正是精神需要无限性与惯常环境资源有限性的矛盾造成的心理不满,构成了人类从事旅游活动的原因。当具备一定的外部条件或因素时,人类便产生了暂时脱离惯常环境,到特定非惯常环境进行体验,以期满足自身在惯常环境难以实现的休闲或尊重需要的冲动,即形成旅游活动动机。

人类在内在旅游动机驱动下,同时在外部客观条件或因素(时间、资金、交通工具等)允许下,人类便开始了旅游活动过程。在旅游活动过程中,旅游者通过对非惯常环境的体验或感知,同时旅游活动会对外部产生的各种各样影响。由此可见,旅游本质是“在人类精神需要无限性与惯常环境资源有限性矛盾造成的内心不满驱动下,对非惯常环境进行的暂时性体验活动”。

围绕着对这一矛盾的认识与理解,可以进一步厘清旅游与旅行的区别与联系,进而形成对旅游概念与性质的准确且完整的认识。与旅游不同,旅行仅指人们离惯常生活环境到非惯常生活环境中的空间变换过程,并不涉及内心不满的驱动因素。如果这一空间移动驱动因素来源于精神需要无限性与惯常环境资源有限性的矛盾造成的心理不满,那么这种旅行就是旅游。相反,如果这种空间变换不是由这种矛盾造成内心不满驱动的,那么这种旅行就只是一种单纯的旅行,而不是旅游。

七、结束语

总之,从建立在矛盾观上的游本质的认识出发,更为清晰的认清和把握旅游的本质,将旅游与相近事物区别开来,进而还可以合理推理出旅游理论研究的前提、原则与规范等内容。另外,从建立在矛盾观的旅游本质出发,还可以合理推理出政府对旅游监管的方向与原则,对旅游业发展也有着很强的实践指导意义。

(作者单位:北京联合大学旅游学院)

- 分析钢筋混凝土筒仓仓壁侧压力的研究

- 建筑工程混凝土裂缝产生的原因及改善对策研究

- 桥梁钻孔桩施工的质量技术控制关键探索

- 声像检验鉴定技术在一起民房火灾事故调查中的应用

- 水暖工程中常见管道压力试验分析

- 建筑工程强夯地基施工技术要点及质量提升探析

- 建筑工程高支模施工技术应用

- 建筑结构设计中存在的问题与解决对策分析

- 壮侗地区传统木构民居现代适应性研究

- 济南市某拆违拆临地块园林绿化生态修复方案设计

- 智慧城市引领下的城市慢行空间规划思考

- 历史文化街区明府城百花洲片区规划方案探析

- 室内设计园林化应用浅析

- 方舱医院设计和改建的技术研究

- 暖通空调设计过程中存在问题分析

- 建筑防火设计在高层建筑设计中的应用

- 探讨房屋建筑设计中的节能环保问题

- 建筑群布局对室内外风环境的影响研究

- 探讨新形势下的建筑设计与城市规划

- 关于智能建筑系统设计探讨与研究

- 桥梁抗震设计理论分析

- 宜居视角下城市高层住区交往空间的思考

- 全面造价管理在内部审计咨询中的应用

- 建设项目内部审计咨询发展及研究

- 新冠疫情对建材行业的影响和应对策略

- pillow

- pillowcase

- pillowcases

- pillowed

- pillowing

- pillowless

- pillowlike

- pillows

- pillow-slip

- pillowslip

- pillowslips

- pills

- pills'

- pilot

- piloted

- piloting

- pilotism

- pilot light

- pilot lights

- pilotry

- pilots'

- pilots

- pilotship

- pilot sth (through sth)

- pilot study

- 凤尾竹

- 凤尾罗

- 凤尾草

- 凤尾袍

- 凤尾诏

- 凤尾诺

- 凤尾鱼

- 凤屧

- 凤峙

- 凤州三出: 手、柳、酒。

- 凤巢

- 凤帏

- 凤度三桥

- 凤庭

- 凤引九雏

- 凤归天

- 凤彩鸾章

- 凤律

- 凤律归昌

- 凤德

- 凤念

- 凤愁鸾怨

- 凤戢

- 凤扆

- 凤扇