严永凤

【摘要】 目的 探究面部刮痧配合穴位按摩治疗恢复期周围性面瘫患者的护理效果。方法 60例恢复期周围性面瘫患者作为研究对象, 按照随机数字表法分为对照组及观察组, 各30例。两组均给予穴位按摩治疗, 对照组在此基础上联合常规护理, 观察组在对照组的基础上联合面部刮痧中医特色护理。比较两组患者护理前后的Sunnybrook (多伦多) 面部神经功能评分量表、社会生活功能(FDIS)评定量表以及躯体功能(FDIP)评定量表评分。结果 护理前, 两组患者的Sunnybrook、FDIS、FDIP评分比较, 差异均无统计学意义(P>0.05);护理后, 观察组患者的Sunnybrook、FDIS评分分别为(2.78±0.66)、(11.21±1.87)分, 均低于对照组的(4.11±0.87)、(15.03±2.55)分, FDIP评分为(17.99±3.15)分, 高于对照组的(14.98±3.13)分, 差异均具有统计学意义(P<0.05)。结论 对于接受穴位按摩治疗的恢复期周围性面瘫患者行面部刮痧中医特色护理干预, 可有效改善面部神经功能以及面部残疾指数, 提高临床治疗效果。

【关键词】 面部刮痧;穴位按摩;恢复期周围性面瘫;面部神经功能

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2019.34.100

恢复期周围性面瘫是指嘴角歪斜部分有好转, 额纹有一定恢复, 眼睛闭合得以恢复, 各临床表现均有恢复趋势[1]。为促进患者面部神经功能改善, 在治疗的基础上有效的护理干预尤为重要[2]。为探究中医特色护理应用于恢复期周围性面瘫治疗中的临床效果, 特选取2016年12月~2019年5月期间在本院接受治疗的60例恢复期周围性面瘫患者的治疗资料进行分析, 报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 选取2016年12月~2019年5月期间于本院接受治疗的恢复期周围性面瘫患者60例作为本文研究对象, 按照随机数字表法分为对照组及观察组, 各30例。其中, 对照组患者男16例, 女14例;年龄14~74岁, 平均年龄(45.98±11.04)岁。观察组患者男17例, 女13例;年龄15~75岁, 平均年龄(46.03±11.10)岁。两组患者性别、年龄等一般资料比较, 差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 诊断标准[3] 中医诊断标准:符合《现代中医临床诊断学》中恢复期周围性面瘫的诊断标准;西医诊断标准:符合《神经病学》(第6版)中周围性面瘫的诊断标准, 且处于发病 7 d~1 個月的恢复期阶段。

1. 3 纳入标准[4] ①签署知情同意书;②发病后7 d~1个月内;③单侧面肌麻痹, 符合中、西医诊断标准。

1. 4 排除标准[5] ①未签署知情同意书;②正在参与其他临床试验;③合并精神障碍或其他严重原发性疾病;④肿瘤、外伤等疾病继发中枢性面瘫及周围性面瘫。

1. 5 方法

1. 5. 1 穴位按摩方法 两组均接受穴位按摩治疗, 1次/d, 即交替双手拇指, 对印堂穴进行轻柔按、点约30 s。对两侧的太阳穴、丝竹空穴、鱼腰穴以及攒竹穴分别进行按压30 s后行抹法, 以攒竹穴为开始穴, 依次到太阳穴, 每个穴位10次。

顺着印堂往上直至前正中发迹处用双手交替行抹法20次。顺着两侧的眉弓处至发迹行抹法, 动作应轻柔。再对前额部应用搓法至皮肤轻微泛红。对颊车穴、地仓穴、迎香穴、四白穴、承泣穴、睛明穴自上儿下点按15 s, 再用搓法顺着鼻唇沟的迎香穴至仓行穴搓10次。再用较重的力量, 顺着口角歪斜的方向, 行搓法对地仓穴、夹承浆、承浆穴至侧口角进行10次搓揉。再反复3次应用大鱼际揉法顺着太阳穴、颧部、面颊至颏部进行按揉, 再给予抹法续行。点按翳风穴、牵正穴、听会穴、听宫穴、耳门穴各10 s, 对耳垂向后、向下揉捏各5次, 对百会穴、上星穴、神庭穴、头维穴进行点按30 s。再用总收法自翳风至头顶结束治疗。连续治疗2周。

1. 5. 2 护理方法

1. 5. 2. 1 对照组 给予常规护理干预, 即将该疾病的注意事项详细告知患者, 包括嘱托患者做好面部保暖, 以防面部受到冷风直吹。外出可佩戴口罩以防受凉, 避免被雨水淋湿, 以防感冒发生。注意日常休息, 不要过度劳累, 洗漱时应用温水, 降低对面部的刺激感。强化营养, 食物应富含维生素B以及钙元素。通过强化锻炼, 使自身抵抗力提高。对于无法将眼睑闭合者可在睡时佩戴眼罩, 降低因角膜外露诱发的干燥不适情况。

1. 5. 2. 2 观察组 在对照组基础上联合面部刮痧中医特色护理干预。将患者调整为仰卧位体位。将按摩乳涂于患处面颊处。顺着攒竹穴至阳白穴进行点按, 并将刮痧板提拉, 在发际处停留。再依次顺着大迎穴至颧髎穴、水沟穴至迎香穴、承浆穴至颧髎穴、地仓穴至下关穴、颧髎穴至迎香穴、下关穴至太阳穴、四白穴至太阳穴、丝竹空穴-阳白穴-发际处以及鱼腰穴-阳白穴-发际处进行刮痧, 每个穴位点压2次, 每个部位多次往返, 直至面部出现微红润感, 1次/2 d, 连续进行10次后休息10 d, 再给予10次护理。

1. 6 观察指标及评定标准 根据Sunnybrook(多伦多)面部神经功能评分量表以及面部残疾指数(FDI)量表对患者的面部神经功能以及面部残疾情况进行评定, 其中, Sunnybrook量表包括口、颊、做过眼睑整形手术以及眼4个部分, 每部分与健侧进行比较, 分值与功能损伤程度成正比, 满分9分。FDI量表包括FDIS及FDIP评定两部分。其中FDIS包括夜间睡眠醒来情况、面部功能对社交能力影响情况、对周围人发脾气时间等5项内容, 满分30分, 分值与社会生活功能成反比。FDIP包括刷牙漱口的困难程度、特殊发音困难程度以及饮食困难程度等5项内容, 满分25分, 分值与躯体功能成正比。

1. 7 统计学方法 采用SPSS20.0统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

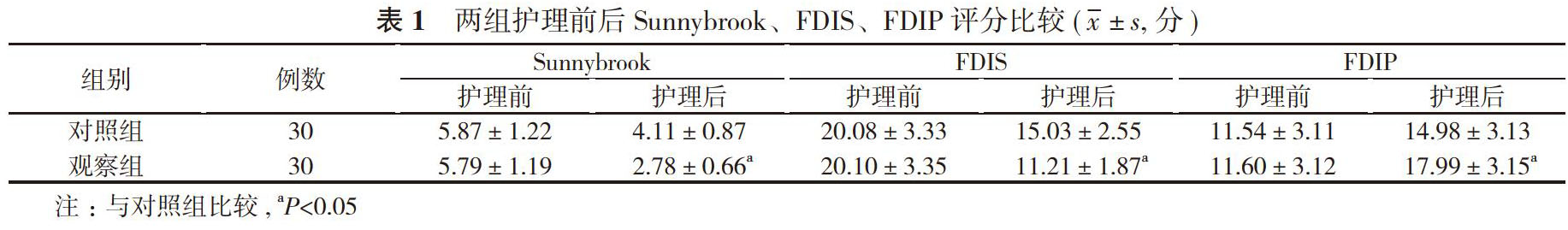

护理前, 两组患者的Sunnybrook、FDIS、FDIP评分比较, 差异均无统计学意义(P>0.05);护理后, 观察组患者的Sunnybrook、FDIS評分分别为(2.78±0.66)、(11.21±1.87)分, 均低于对照组的(4.11±0.87)、(15.03±2.55)分, FDIP评分为(17.99±3.15)分, 高于对照组的(14.98±3.13)分, 差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

3 讨论

周围性面瘫属于临床高发的神经性疾病, 主要临床表现为眼睑闭合不全、口角向一侧歪斜, 临床又将之称为面神经炎、面神经麻痹, 对患者的日常生活、工作、心理以及外貌均有较大影响[6]。患病7 d~1 个月时, 如患者临床症状有好转, 即恢复期[7]。对于恢复期, 需通过有效的护理干预促进面部功能恢复, 为探究何种护理方法效果显著, 特做此研究。

本研究结果显示, 护理前, 两组患者的Sunnybrook、FDIS、FDIP评分比较, 差异均无统计学意义(P>0.05);护理后, 观察组患者的Sunnybrook、FDIS评分分别为(2.78±0.66)、(11.21±1.87)分, 均低于对照组的(4.11±0.87)、(15.03±2.55)分, FDIP评分为(17.99±3.15)分, 高于对照组的(14.98±

3.13)分, 差异均具有统计学意义(P<0.05)。究其原因, 中医认为该疾病多由筋肌纵缓不收、经筋失养、气血运行迟涩、经气阻滞、少阳脉络、风寒之邪乘虚侵袭阳明、脉络空虚以及卫阳不固而发病[8]。穴位按摩治疗是通过大鱼际揉法、搓揉法、点按法等多种科学手法对肌肉以及局部穴位进行按压, 使面部血液循环得以改善, 进而缓解面部的僵硬麻木感。多种穴位相配后, 起到祛风清热、散寒通络以及调和气血的功效, 使局部症状得以改善, 并有预防病邪内侵、扶正补虚祛邪的作用。而面部刮痧是近年来新兴的特色中医护理方法, 对面部相应穴位进行刮痧, 可起到通畅气血、疏通经络、扩张毛细血管、松解粘连的功效, 使面部肌肉得到有效濡养, 使面部肌肉的供养量以及血流量显著增加[9]。故在常规的治疗、护理基础上联合应用, 起到协同促进的作用, 可有效缩短面部症状改善时间, 促进面部功能恢复, 降低面部残疾指数[10-15]。且整体操作取材方便, 适用于基层医院开展。

综上所述, 给予恢复期周围性面瘫患者行面部刮痧配合穴位按摩治疗可有效促进面部功能改善, 有较高的临床应用价值。

参考文献

[1] 朱小琴. 谈护理因素对周围性面瘫患者护理效果的影响. 心理医生, 2016, 22(20):135-136.

[2] 葛少斌. 丹红注射液治疗缺血性脑卒中急性期的临床研究进展. 实用心脑肺血管病杂志, 2013, 21(7):56-57.

[3] 邱旭芳. 神经内科护士对脑卒中偏瘫患者康复护理认知现状及相关因素分析. 齐鲁护理杂志, 2018, 24(9):91-93.

[4] 李燕. 神经内科脑卒中偏瘫患者实施康复护理的方法及疗效. 世界最新医学信息文摘, 2015, 15(68):222-223.

[5] 金咏羚, 马越. 分期针灸治疗周围性面瘫 60 例临床护理. 齐鲁护理杂志, 2013, 19(17):97-98.

[6] 袁漪. 针灸治疗周围性面瘫的护理体会. 中西医结合护理(中英文), 2016, 2(2):69-71.

[7] 程永红. 分期针灸治疗周围性面瘫的疗效观察与护理. 护士进修杂志, 2012, 27(18):1713-1714.

[8] 刘嵬, 赵志恒. 护理在针灸治疗周围性面瘫中的应用概况. 湖南中医杂志, 2016, 32(10):213-216.

[9] 刘伟丽, 葛永红. 针灸与拔罐相结合治疗周围性面瘫 20 例临床护理. 内蒙古中医药, 2013, 32(36):146.

[10] 徐杨. 针灸综合治疗周围性面瘫的疗效观察及护理. 内蒙古中医药, 2017, 36(11):52.

[11] 易媛媛, 雷丽芳. 针灸治疗周围性面瘫应用早期康复护理的效果研究. 中外医学研究, 2017, 15(16):39-40.

[12] 倪丽红. 早期康复护理对针灸治疗周围性面瘫效果的影响. 临床医学研究与实践, 2017, 2(12):175-176.

[13] 冼雪英. 早期康复护理应用于针灸治疗周围性面瘫患者中的效果探究. 数理医药学杂志, 2017, 30(3):451-452.

[14] 熊中慧, 李茜, 贺宏. 温针灸为主治疗周围性面瘫36例临床观察. 湖南中医杂志, 2014, 30(12):78-79.

[15] 叶婷欣, 刘农虞. 针灸综合疗法治疗周围性面瘫的文献研究. 中国针灸, 2015, 35(S1):111-119.

[收稿日期:2019-07-17]

- 在华留学生文化融入校史校情教育的现实依据与实现路径

- 新入职博士教师“三助一辅”培训模式的思考与探究

- “大类招生、分流培养”创新与实践

- 试析大学生校外实践基地考核机制的问题及对策

- 依托高校资源创新职后培训体系的研究与实践

- 研究生实践基地建设中的问题研讨

- 浅析外语类院校大学生就业特点和工作思路

- 基于“三全育人”理念加强高校学风建设研究

- 产教融合视域下“能力导向型”学风建设探索与实践

- 近十年我国企业员工工作压力研究热点分析

- 学生满意度视角下的研究型课堂现状与存在问题分析

- 自主学习策略对课外阅读影响探析

- 应用型本科院校推广翻转课堂的作用及存在的问题

- 广西高校英语学科教育硕士职前教育现状研究

- 涉及中国文化传统的对外教学方法探究

- 大学生网络素养教育机制研究

- 无人机应用型本科人才培养模式探究

- 基于职业胜任力导向的全科医学人才培养模式研究

- 计算机类专业校企合作协同育人的探索与实践

- 新时代大学生友善品质缺失探因及培养路径

- 应用型本科高校大学生“双习”时间投入配置模型及实证分析

- 浅析工匠精神视域下大学生创新创业教育

- 大学生思想政治教育沟通存在的问题与对策研究

- 高校师范生教学实践能力现状及培养研究

- 优秀传统文化融入大学生社会主义核心价值观培育的路径探析

- unrestrainedness

- unrestrainednesses

- unrestricted

- unrestrictedly

- unrestrictive

- unrestrictively

- unrests

- unresumed

- unresurrected

- unresuscitable

- unresuscitated

- unresuscitating

- unresuscitative

- unretainable

- unretained

- unretaining

- unretaliated

- unretaliating

- unretaliative

- unretaliatory

- unreticent

- unreticently

- unretinued

- unretouched

- unretractable

- 知过必改,便是圣贤

- 知过能改

- 知近

- 知进而不知退

- 知通

- 知遇

- 知遇之恩

- 知遇之感

- 知道

- 知道、了解、认识

- 知道了过去,就可推知未来

- 知道事情困难就后退

- 知道事物发生的隐微的因素和迹兆

- 知道什么

- 知道什么?

- 知道你是哪个坑里的泥

- 知道你是哪坑的泥

- 知道你是哪块地里的泥

- 知道别人对自己好或不好

- 知道别人施与的恩德

- 知道受了别人的恩惠就一定要设法报恩

- 知道受了别人的恩惠就要报恩

- 知道好坏善恶

- 知道实情

- 知道底细