陈丽娟 李何安安 廖承成 黄虹

摘要:通过对云南省中医医院皮肤病专科医院2017年1月—2018年9月81例带状疱疹后神經痛住院患者进行回顾性分析,统计和总结相关临床资料,为带状疱疹后神经痛的临床治疗提供参考与借鉴。

关键词:带状疱疹后神经痛;回顾性分析;中西医结合治疗

中图分类号:R752.1+2 ? 文献标志码:B ? 文章编号:1007-2349(2019)06-0029-04

带状疱疹后神经痛(postherpetic neuralgia,PHN)一般是指带状疱疹皮疹愈合后持续1个月及以上的疼痛,是带状疱疹最常见的并发症。PHN是最常见的一种神经病理性疼痛,可表现为持续性疼痛,也可缓解一段时间后再出现[1]。带状疱疹后神经痛临床症状较重,给患者的身心健康带来极大影响,严重影响患者生活和工作质量,故其防治及研究一直以来是皮肤科的重点之一。中医将带状疱疹称为“缠腰火丹”、“火带疮”、“蛇丹”、“蜘蛛疮”等,以“正虚”为基础,与湿、热、火毒、瘀及情志有关,初期正邪斗争,后期正气不足,邪气缠绵,毒邪久滞,气血运行障碍,经络不通,不通则痛,病程迁延不愈。中医均根据“通则不痛”之原则,治疗带状疱疹后神经痛。笔者收集了本科2017年1月—2018年9月81例带状疱疹后神经痛住院患者,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本次分析所选择的病例均来自云南省中医医院皮肤病专科医院住院病历且符合病例入选标准。

1.2 诊断标准 参照《带状疱疹后神经痛诊疗中国专家共识》中PHN的诊断标准[2]。

1.3 纳入标准 (1)符合上述诊断标准;(2)可电话随访者。

1.4 排除标准 (1)妊娠期或哺乳期妇女,精神病患者;(2)依从性差,住院期间未按治疗方案治疗者;(3)在治疗过程中有不良反应者;(4)资料不全者。

1.5 方法 收集整理2017年1月—2018年9月81例带状疱疹后神经痛住院患者资料,进行列表登记,回顾性研究,包括年龄、性别、既往史、疾病特点、治疗等。

1.6 评分标准及疗效判定 (1)疼痛程度评分方法,采用视觉模拟评分方法(VAS)[3];(2)疼痛时间评分方法,0 h≤疼痛持续时间<1 h,记0分;1 h≤疼痛持续时间<3 h,记1分;3 h≤疼痛持续时间<5 h,记2分;疼痛持续时间≥5 h,记3分。[4](3)疗效标准:参照《中药新药临床研究指导原则》[5],对患者进行疗效评估。痊愈:患者疼痛完全消失,局部感觉恢复正常,95%≤疗效指数;显效:患者疼痛基本缓解,偶尔伴有疼痛不适,但不影响睡眠,70%≤疗效指数<95%;有效:患者疼痛有所改善,会时常影响睡眠,30%≤疗效指数<70%;无效:患者疼痛未得到缓解,疗效指数<30%。症状积分=疼痛程度评分+疼痛时间评分。疗效指数=(治疗前症状积分-治疗后症状积分)/治疗前症状积分×100%。总有效率=(痊愈+显效+有效)/总数×100%。

1.7 统计学方法 整理并记录数据,采用回顾性研究方法,Excel统计软件对计数资料进行分析及统计作图,计量资料采用(x±s)表示,进行t检验,计数资料统计结果进行χ2检验,P<0.05为具有显著性差异,并对数据进行校对与分析。

2 结果

2.1 一般资料

2.1.1 性别及年龄 81例患者中,女性37例(占45.68%),男性44例(占54.32%),性别比例女性:男性(0.84:1)。年龄最小为37岁,最大为84岁,平均年龄为(73.07±5.51)岁,以>60岁多发。(见表1)

2.2 疾病特点

2.2.1 既往病史 81例患者中,17例(占20.99%)患者否认疾病史,64例(占79.01%)患者存在一种或多种疾病史。3例既往有传染病史,分别为广州管圆线虫病1例,乙肝1例,伤寒1例,皆治愈。既往手术史45例。疾病前3位为:高血压病者36例,2型糖尿病者17例,冠心病者15例,其余还有慢性淋巴细胞白血病、脑梗死、慢性胃炎、反流性食管炎、黄疸性肝炎、胆囊结石、双肾结石、双肾囊肿、慢性肾衰、高脂血症、甲亢、甲减、神经性耳鸣、青光眼、左眼结膜炎、双眼白内障、干眼症、颈椎病、腰椎间盘突出、双膝关节退行性变、痛风、双下肢静脉曲张、前列腺炎、湿疹。此次调查中,有3例曾患过带状疱疹,但发病、疼痛部位与此次不同。

2.2.2 不良生活习惯史 81例患者中,44例(占54.32%)患者无不良嗜好,37例(占44.05%)患者平素有吸烟史,12例(占14.81%)患者有饮酒史。

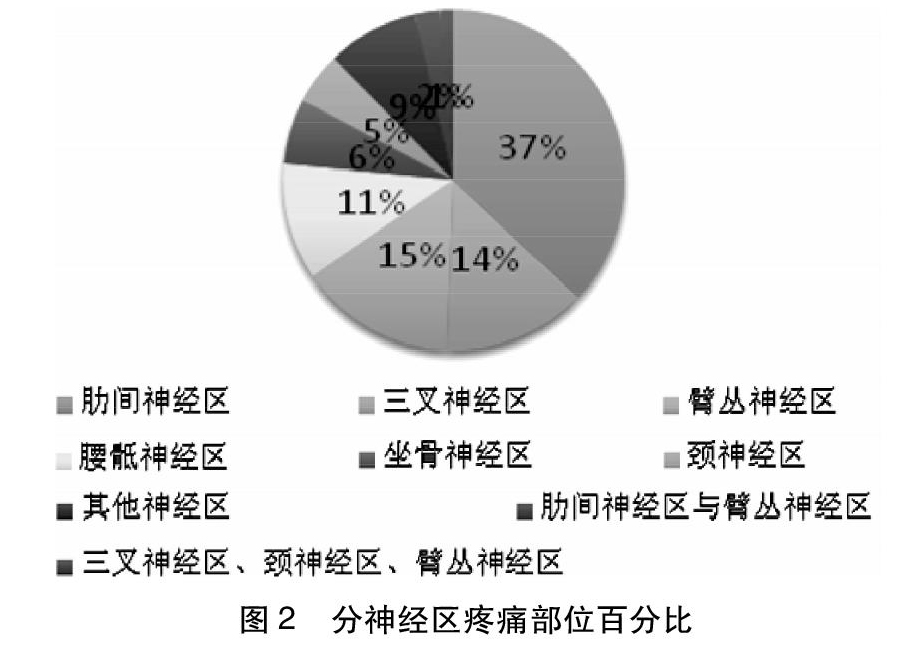

2.2.3 疼痛部位 81例患者中,疼痛部位所属神经节段:肋间神经区30例(占37%),臂丛神经区12例(占15%),三叉神经区11例(占13%),腰骶神经区9例(占11%),坐骨神经区5例(占6%),颈神经区4例(占5%),其他神经区7例(9%)。上述患者中为皮疹痊愈后相应部位的单侧疼痛,剩余3例患者因急性期为泛发型,则疼痛累及多个神经节段,其中2例(占3%)疼痛累及肋间神经区与臂丛神经区,1例(占1%)患者累及三叉神经区、颈神经区、臂丛神经区。疼痛位于左侧者43例(占53.09%),位于右侧者38例(占46.91%)。(见图2、3)

2.2.4 疼痛性质 81例患者中,疼痛为灼痛者22例,刺痛者20例,胀痛者7例,掣痛者6例,冷痛者2例,重痛2者例,隐痛者2例,以上皆为单一疼痛者,剩余20例兼有两种或两种以上疼痛。29例患者自觉夜间疼痛更甚,52例患者自觉疼痛时不分昼夜。(见图4、5)

2.2.5 加重疼痛相关因素 81例患者中,40例患者表示无明显诱因。认为疼痛加重与饮食相关者3例,认为作息不规律后加重者8例,认为与生活压力相关者22例,与季节变化相关者8例。(见表2)

2.3 治疗

2.3.1 中医辨证分型 81例患者中,3例患者因胃脘不适、既往慢性肾衰等原因拒绝口服中药汤剂,其余皆服用。統计为7 种证型:肝胆湿热证22例、少阳不和证19例、肝肾阴虚证15例、气虚血瘀证12例、脾虚湿蕴证6例、肝气郁滞证2例、阳虚水泛证2例。(见表3)

2.3.2 中药汤剂 将服中药的78例患者在院期间所服方药用药特点进行总结,得出结论如下:用药频数为前16的药物分别是:柴胡60次、全蝎55次、黄芩51次、当归47次、生地黄45次、川芎40次、桃仁35次、炙甘草34次、炒川楝子33次、桂枝28次、蒲黄27次、五灵脂27次、醋延胡索27次、红花26次、龙胆草25次、瓜蒌25次、白芍24次、炒枳壳22次、黄芪20次。用药频数为前16的药物的四气五味及归经,四气五味为寒者8次,温者7次,平者4次,辛者12次,苦者11次,甘者10次,酸者1次,咸者1次,归经为肝经13次,心经8次,脾经6次,肺经6次,胃经5次,胆经4次,大肠经4次,膀胱经3次,心包经1次,小肠经1次。(见图6~8)

2.3.3 西医治疗 81例患者住院期间予甲钴胺注射液,以营养神经。81例患者中,5例拒绝口服止痛药。其余患者选择应用止痛药,予加巴喷丁胶囊止痛。

2.3.4 外治 81例患者中,80例患者配合本科自制消炎止痛膏涂擦、针灸、刺络拔罐、半导体照射,其中1例因外用自制消炎止痛膏自觉瘙痒不适,故立即终止涂擦。

2.4 疼痛评分、时间及疗效 81例患者中,因9例患者未按治疗方案治疗者,均已剔除。剩余共计72例患者,根据原始数据治疗前疼痛评分与治疗后疼痛评分差值总和(∑d)为319,∑d2为1530,d为4.43,经过配对样本均数t检验,P<0.05,治疗前与治疗后疼痛评分差别具有统计学意义。治疗前疼痛时间评分与治疗后疼痛时间评分差值总和(∑d)为65,∑d2为114,d为0.90,经过配对样本均数t检验,P<0.05,治疗前与治疗后疼痛时间评分差别具有统计学意义。治疗效果见表4。

3 讨论

3.1 性别及年龄 81例患者中,男性患者44例,女性患者37例,男女患者比例为1:0.84,男女差异无统计学意义,男女均可发病。徐赤宇等[6]研究表明带状疱疹后神经痛女性发病率高于男性,张冬萍等[7]整理外文文献中也显示带状疱疹后神经痛女性发病率高于男性,考虑到本次样本数据较少,与以往研究结果有差异。0~20岁患者0例,21~40岁患者2例,41~60岁患者6例,>60岁患者73例,可见调查年份间,带状疱疹后神经痛以老年患者多见。赵羚妤,徐文体等[8-9]研究显示,年龄与带状疱疹后神经痛的发生呈正相关。中医认为,老年人正气不足,气血津液亏耗,易受外来之邪侵袭,内外之因相交,易致疾病。

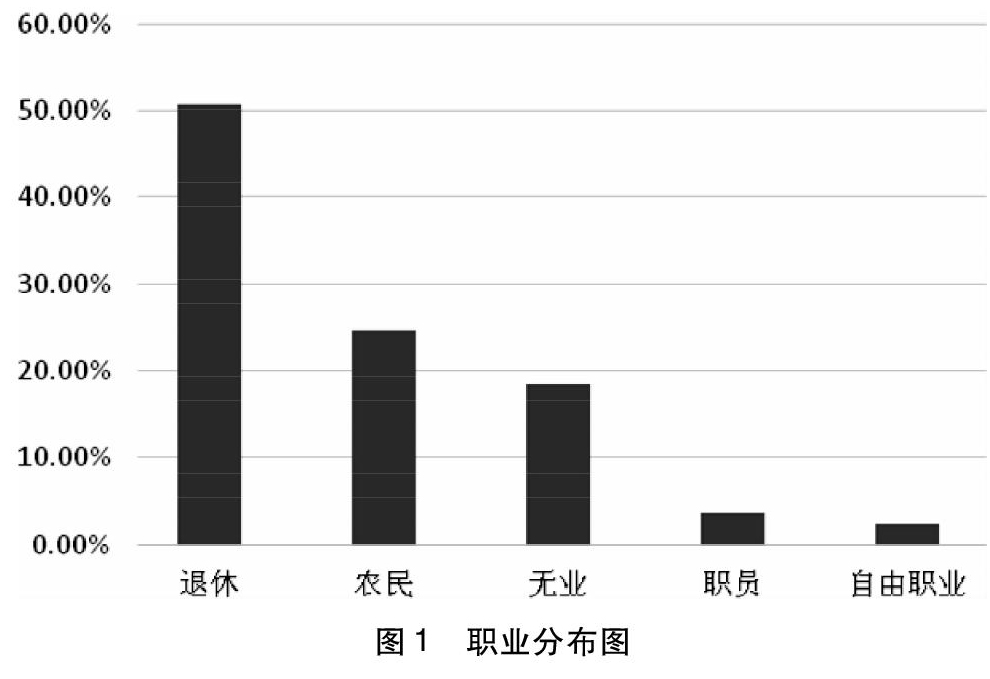

3.2 职业 81例患者中,职业分布依次为退(离)休人员,农民,无业人员,职员,自由职业。其退(离)休人员和农民居多,退离休人员居多,考虑是与年龄有关。而次于退(离)休人员的农民,考虑日常居住环境较城市人口较差,生活压力较大,故发病率高。

3.3 既往病史 既往慢性病病史以高血压,2型糖尿病,冠心病位居前三,且大多数患者皆有手术病史,中医认为,体质禀赋不足、阴阳失和、脏腑功能失调者,易诱发疾病。

但目前西医学没有证明,合并内科疾病及既往手术患者,与带状疱疹后神经痛发病有关。

3.4 不良生活习惯 不良生活习惯统计中,平素有吸烟史37例,有饮酒史12例。二者与带状疱疹后神经痛的发病有无密切联系待进一步研究。

3.5 疼痛部位与疼痛性质 王仁珍等[10]研究表明:带状疱疹发病部位由多到少依次为肋间神经区、三叉神经区、腰骶神经区、听神经区、颈神经区、其他神经区。鹿彬[11]回顾性研究显示以腰骶神经、肋间神经、三叉神经受累较多,以左侧居多。带状疱疹后神经痛以急性期带状疱疹病毒侵袭神经区后在相应神经区遗留不同程度的疼痛。王家双等[12]调查发现,带状疱疹后神经痛不仅仅以单一疼痛为主,还存在混合性疼痛。本次研究带状疱疹后神经痛以肋间神经区、臂丛神经区、三叉神经区累及居多,疼痛多表现为刺痛及灼痛,多为单个神经区,以左侧为多,少数可见夜间疼痛加重。

3.6 加重疼痛相关因素 本次统计近一半患者表示疼痛加重无明显诱因。其余认为疼痛加重与生活压力、作息不规律、季节变化、饮食相关,故在诊治过程中,应嘱患者清淡营养饮食,舒畅情志,规律作息。

3.7 中医证型及中药运用 本次研究统计位居前4证型为:①肝胆湿热证,前期外感湿热毒邪,侵袭肝经;或饮食不节;或脾胃纳运失常,湿浊内生,郁而化热,肝胆疏泄失司,气机不畅,则致疼痛。②少阳不和证,邪犯少阳,枢机不利,故胸胁苦满疼痛;③肝肾阴虚证,多因久病失调,或情志内伤,化火伤阴,阴液亏损,无以濡养经络,经气不利,而出现疼痛。③气虚血瘀证,久病气衰,致运血无力,停滞于内,且气虚不能生血,则不通则痛,不荣则痛。疼痛多累及肋间、臂丛、三叉神经区,中医认为这些区域多为肝胆经循行之处,可见中药使用中,入肝经之药使用频次较高。四气五味归属中,味辛、性寒之药使用较多。辛者,能散,能行,有发散、行气、行血之功。寒者清热泻火,凉血解毒。

3.8 治疗效果 本科治疗带状疱疹后神经痛以中医辨证论治为主,内外兼治,同时配合西药口服、静点及半导体照射。中西医结合治疗,疗效显著,临床取得满意疗效。

4 小结

本次研究统计81例带状疱疹后神经痛以老年人多见。疼痛部位以肋间神经区、臂丛神经区、三叉神经区居多,多表现为刺痛及灼痛,多为单个神经区,以左侧为多。疼痛加重与生活压力、作息不规律、季节变化、饮食有一定关系。中医证型肝胆湿热证、少阳不和证、肝肾阴虚证、气虚血瘀证多见。中西医结合治疗带状疱疹后神经痛,临床疗效显著。

此次分析样本量较小,研究资料来自病历采集,信息水平较低,统计方法较单一,且回顾性研究循证逻辑较低,其结论缺乏一定的严谨性,需进一步完善。中西医结合进行个体化治疗,能够提高疗效,进一步发挥中西医结合的优势与作用。

参考文献:

[1]带状疱疹后神经痛诊疗中国专家共识编写专家组.带状疱疹后神经痛诊疗中国专家共识[J].中国疼痛医学杂志,2016,22(3):161-162.

[3]黄树现,黄勇,丘新凤,等.窄谱中波紫外线联合更昔洛韦治疗带状疱疹后遗神经痛的有效性研究[J].深圳中西医结合杂志,2017,27(8):136-137.

[4]于鹏.蜈蚣托毒丸联合火针治疗带状疱疹后遗神经痛(气滞血瘀型)的临床观察[D].黑龙江中医药大学,2017.

[5]国家中医药管理局.中药新药临床研究指导原则[S].北京:中国医药科技出版社,2002:312-314.

[6]徐赤宇,罗平,王岩.窄谱中波紫外线联合泛昔洛韦及甲钴胺治疗带状疱疹的临床观察[J].中国误诊学杂志,2010,10(28):6841-6842.

[7]张冬萍,何俐.带状疱疹后神经痛的危险因素和预防措施[J].中国临床康复,2005,9(37):118.

[8]赵羚妤,高青.135例带状疱疹发病及后遗神经痛相关因素临床回顾研究[J].现代中医临床,2015,22(2):39-40.

[9]徐文体,王奇凡.带状疱疹及带状疱疹后神经痛流行病学及经济负担研究进展[J].天津医药,2018,46(5):553-554.

[10]王仁珍,王红,王郧莲.带状疱疹455例临床分析[J].中国皮肤性病学杂志,2005,19(12):730-731.

[11]鹿彬.中西医结合治疗带状疱疹335例回顾性研究[D].辽宁:辽宁中医药大学,2014.

[12]王家双,包佳巾,魏星,等.带状疱疹后神经痛临床调查分析[J].中国疼痛医学杂志,2011,17(4):199-200.

(收稿日期:2019-01-21)

- 纸片快速法与固定底物酶底物法测定环境水样中粪大肠菌群(耐热大肠菌群)的比较

- 几种氨氮检测方法比较

- 原子吸收法对土壤铅含量测定效率的提升方案研究

- 双齿围沙蚕消化道降油细菌的分离鉴定及降油性能研究

- 如何将环保管家理念引入广西工业园区

- 工业园区环保管家技术服务工作探讨

- 放射源管理中废旧金属回收冶炼的问题与对策

- 北京大气污染治理的重点领域及对策研究

- 中国雾霾产生原因与防治途径研究

- 《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》发布

- 博世科/博环联合承办的造纸行业排污许可及环保管家技术交流会在邕召开

- 排污许可和环保管家服务挺进北汽,企业环保服务从此开始

- 战略与规划环评技术研讨会在广州召开,成立战略与规划环评专业技术联盟

- 陈吉宁在第十八届中国发展高层论坛上表示 提高环境管理“五化”水平

- 内蒙古煤炭清洁环保利用产业发展评述

- 江苏省“十三五”水环境监管能力建设战略思考

- 中美限塑政策比较研究

- 气候变化对松嫩平原西部土壤有机碳及作物产量的影响研究

- 城区220kV变电所对周围敏感目标电磁环境的实测与分析

- 内蒙古自治区植被指数时空变迁分析

- 大青山国家级保护区2010—2015年生态保护状况评价

- 江苏省太湖湖体自动监测体系构建研究及运行示范

- 春坤山自然保护区植被特征及植物种类分析

- 呼和浩特市浅层地下水质量现状评价

- 输变电项目竣工环保验收调查工作要点分析

- godparent

- godparents

- gods

- godsend

- godsends

- go easy on

- goers

- goes

- goes ahead

- goes along

- goes-around

- goes away

- goes back

- goes belly up

- goes bust

- goes by

- goes down

- goes for

- goes in

- goes off

- goes on

- goes out

- goes round

- goes together

- goes to the wall

- 后置的附加语

- 后置虚词

- 后置词

- 后羿

- 后羿射日

- 后者处上

- 后肢

- 后背

- 后背对着脊梁——一个向东,一个朝西

- 后胤

- 后脊梁发冷

- 后脊梁对着后脊梁

- 后脑

- 后脑勺

- 后脑勺上的头发——难见面

- 后脑勺上都长着眼

- 后脑勺上长疮——自己看不见以为别人也看不见

- 后脑勺上长疮——自己看不见,以为别人也看不见

- 后脑勺上长着反骨

- 后脑勺儿

- 后脑勺子

- 后脑勺子长眼睛

- 后脑勺拍巴掌

- 后脑勺拍巴掌——背后整人

- 后脑勺的头发——一辈子不见面