摘要:滕州市莲青山明王陵,世传为“皇城”,历史上六次被盗,2003年9月再次被盗掘。滕州市博物馆于2003年10月至2004年1月抢救性发掘,对墓葬进行清理。现依据发掘资料,结合有关历史文献探讨如下。

关键词:莲青山明王陵 墓室 盗洞

1.地理位置

莲青山明王陵墓地位于滕州市东北的东郭镇境内,西南距滕州市区30公里。莲青山呈南北走向,东西宽约8公里,南北长近18公里,总面积140平方公里,有大小山峰99个,主峰为天烛峰,海拔720米。明王陵就座落在天烛峰下,左为红帽子山、右为西夹皮山,陵前有一条山间小溪,常年流水不断,小溪南有一无名小山,符合“三山夹一头”的堪舆学风水格局,陵园占地面积近10万平方米。墓葬编号M1。

2.墓葬形制

墓圹。莲青山明王陵在天烛峰南山坡上,墓葬方向176度。依山掘圹,总长27米,墓圹长14、2,宽14、深11米,呈方型,圹壁平直光滑。

墓圹地表封土2米以下,有厚1米的夯土层,整个夯土呈灰褐色,内含碎石、细沙粒和粗沙粒。夯土层下,墓圹内填土东部、西部时间不一,东部早于西部,呈现出一条北侧距东圹壁3.2米,南侧距东圹壁4.7米的分隔斜线,斜线东底部全为碎石块填充,没有发现墓室砖墙。碎石上为细石沙土填充,在填土中发现绿色琉璃瓦、石灰块及碎砖头等。斜线西,墓室周围全部为沙、碎石填土。整个墓圹内有7个盗洞,盗洞1位于甬道西墙,直径:150厘米,为盗墓分子用炸药爆破所为;盗洞2位于甬道东墙,直径130厘米,在2号盗洞土层内发现4件仪仗残陶俑,身着彩绘,为明代服饰样式,还发现一件木俑,已腐烂,残留少部分,并发现一些带红漆皮的木条,木条边缘上凃有金粉,可能来自墓室;盗洞3位于墓室东墙外,直径:130厘米;盗洞4位于墓室北墙,直径:150厘米;盗洞5、盗洞6、盗洞7位于墓圹北部,直径分别130,140,170厘米。

祭坛。距墓圹南壁1.3米处,在西墓道上方建有祭坛,总长7.1米,台东西长6.1,南北宽5米。祭坛四周用长46、宽20、厚11厘米的青灰色大砖垒砌成两层围边,中间用长40、宽35、厚8厘米的青灰色砖铺地,祭坛台阶266×2.6米。祭坛中心放置一石香炉,上部已残,底部呈正方形,塔式底座两层,香炉49×49厘米,残高39厘米,可能当时举行过祭祀。

墓道。墓室前有东西两条并列墓道,中间间隔1米的岩石层隔梁(图一)。西墓道居中,比东墓道短3.7米,长9.3、宽2.4米,利用原山岩石凿成台阶式,上下共有19个台阶,台阶口起始处正好压在墓道开口处,台阶北尽处,通过甬道,直达墓室(图二),西墓道口至1.8米为粗沙粒填土,在1.7米处发现两块绿琉璃瓦片;1.8米起为一层碎石填充,长约0.8米,下仍为粗沙填土,西墓道填土晚于东墓道。墓圹东侧墓室未建,东墓道呈斜坡式,长13、宽3.7米;在东墓道北侧东、西壁上有六个柱洞,东壁从南向北第一个柱洞直径15、深13厘米,第二个柱洞距第一个柱洞距离80厘米,直径18、深17厘米,第三个柱洞距第二个柱洞53厘米,直径18,深10厘米;西壁从南到北,第一个柱洞直径16×20,深15厘米,第二个柱洞距第一个柱洞71厘米,直径16,深14厘米,第三个柱洞距第二个柱洞70厘米,直径20×28、深12厘米,六个柱洞均距地表235厘米。东墓道全部用粗细沙和碎石填土,分布无规律。

甬道。甬道南起西墓道台阶,北至墓门长2.6米,宽2.64至2.68米,稍呈拐弯状。甬道底部为自然岩石层平面,甬道东、西墙从底往上4层,用长33、厚10厘米的大砖砌成,上面19层用长35、厚8厘米稍小青砖砌筑,均砌 23层,高2.25米,用石灰抹缝。甬道靠墓门处用米汁拌灰土层经过夯打,灰土层东西2.65、南北0.94、高2.30米;夯土向南长1.40米的部分,全部用碎石块填至与墓道墙齐,可能用来防盗;其余部分用沙土填充。

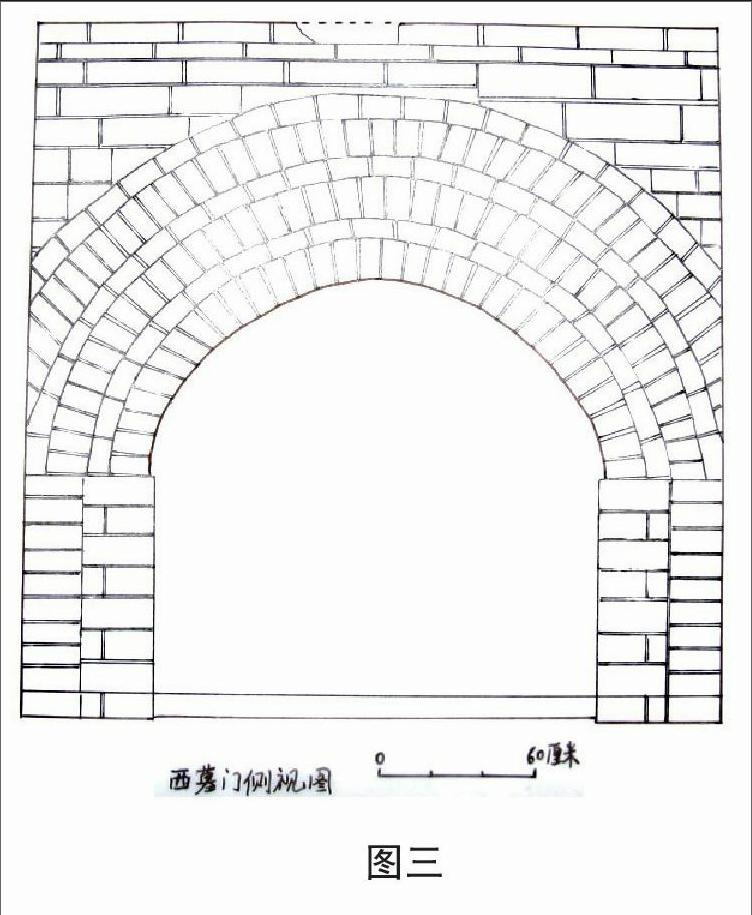

墓室。墓圹东侧有圹无室,西侧是砖劵窑洞式墓室,长3.6米,宽2.1米,高2.4米。墓前门东西2.68、高2.7米;劵顶东西长4.04米,墙体宽34厘米,东西墙用10块整砖和两块半砖头砌成,墙顶部距劵门顶部80厘米,北墙比东西墙高2层砖,27厘米,劵顶顶部上层三层砖,墙体顶部距地表深4.9米(图三)。墓门用大小不一的14块木板封堵,总宽162㎝,上层被盗墓分子破坏,木板残留最长55、最短15、厚8厘米,木板底部用木销连接起来,大多已腐朽。墓室用长37、宽16、厚8厘米的青砖劵砌,白灰抹缝,墓室底部为自然岩石平面,岩石面上靠墙壁处有一层石灰痕迹,宽40厘米,顺东壁至北壁,向西壁延伸,可能准备用白灰泥平墓底及墓壁,后放弃;墓室东壁墙面有石灰痕迹及垒砌砖痕,估计当时有建筑物。墓室内没有发现遗留尸骨和棺木残碎片,室内空空。该墓从发掘来看,先后经历了两次砌筑,回填土中有叠压和打破关系,前墓有圹无室、后墓使用前墓的建筑材料。在两墓及陵园遗址中没有发现任何圹志和碑文,也无任何陪葬品,是一座空墓。

3.莲青山明王陵遗存问题探讨

3.1莲青山墓葬的性质和年代

莲青山墓葬在“玄宫”后有月牙型“宝城”遗址,墓前有呈中轴线分布的大面积陵园建筑遗址,依次排列着明楼、享殿、东西神厨、神库、御桥等建筑基础,非常清晰,形制完备,为典型的明代王陵建筑格局,与明鲁荒王陵等历代鲁王陵园的建筑格局完全相同,而且出土的四尊残陶俑,着明代服饰,其中一尊戴着明代特有官帽,这足以说明莲青山墓葬是明朝鲁国王陵。然而墓圹内并按王陵的规格构建大型墓室,仅有的简易砖券墓室内,没用白灰泥平墓壁,残存少量白灰泥摸痕迹,墓门用木版封堵,说明简易墓室也系仓促建成;墓前的各项祭祀建筑墙基虽已成型,但散落在建筑物墙基附近的半块,整块城墙砖并不是很多,仍在卸砖的原地,陵区内没有发现大型建筑垮塌的砖、瓦残片,疏璃瓦片基本没有,陵区的东、西、北三面都层叠的高山,没有进山的道路,南面通往王陵的山间小道崎岖不平,当地农民背砖回家的可能性几乎没有,因此可以说莲青山明王陵是因重大变故未建成的“半拉子”工程,依据《明史》,对明朝276年的历史进行分析,该墓的建筑年代应是明朝末期。

3.2莲青山明王陵的墓主

明太祖朱元璋建立明朝后,大封诸子为王,第十子朱檀为鲁王,开府兖州“领州四,县二十三”[1],今滕州为鲁国所辖二十三县之一。鲁国共传十世十三王,历代鲁王的王陵与明代肃王、靖江王的历代王陵集中于一地不同,而是散布于鲁国境内各地。第一代鲁荒王朱檀,葬今邹城市东北的九龙山南麓[2]。第二代鲁靖王朱肇辉,荒王庶子,葬今邹城市大束镇云山前,出土的墓志现藏孟庙。第三代鲁惠王朱泰堪,靖王长子,葬今泗水县圣水峪乡皇城村的二歧山南麓,出土的墓志现藏泗水县文管所。第四代鲁庄王朱阳铸,惠王嫡长子,葬今滕州市南沙河镇上营村东皇城山,2003年出土墓志一合,现藏滕州市博物馆。第五代鲁王朱当漎,庄王嫡长子,“成化十九年(1483年)封世子”,[3]未继位而病逝,追封怀王;第六代鲁悼王朱健杙,怀王嫡长子,“弘治十六年(1503年)封世孙”[3],未继位而病逝,王位系追封,两王均葬今平邑县白彦镇小后山村毓秀山南麓,1972年两王陵出土的墓志,藏平邑县博物馆。第七代鲁端王朱观锭,鲁悼王妃孔氏遗腹子;第八代鲁恭王,端王庶长子,均依第三代鲁惠王陵而葬,明、清《泗水县志》亦有记载。第九代鲁敬王朱寿增,恭王庶六子,葬今平邑县丰阳镇午门村北王山南麓,出土的王妃墓志藏平邑县博物馆。第十代鲁宪王朱寿鋐,恭王庶七子;第十一代鲁肃王朱寿镛,恭王庶九子,均葬今平邑县白彦镇大营村北毓秀山南麓,现部分陵墙尚存,陵前有柱础石,御桥基本完好。第十二代鲁安王朱“以浱,肃嫡一子,崇祯十三年袭封[3]”。朱以浱继位后,也像其他鲁王一样,选定莲青山建造自己的陵墓。墓圹已凿好,陵前的建筑刚开始建设,崇祯十五年(1642年)由于清兵突然进攻兖州,导致在位仅三年的朱以浱自缢身亡,王陵的建设只好停摆,兖州市颜店镇《朱氏谱牒》载:“子因父死无葬,愿尽孝道,守孝葬父,于是兄与弟私将父王之灵柩运到城西(兖州城)丁家庄东北二百步安葬。母亲、妻子搬来,遂在丁家庄隐居避住,”鲁国国政由朱以浱弟朱依海代理。通过对《明史》等有关历史文献研究分析,认为莲青山明王陵建设重新启动,为朱以海代理国政期间。朱以海可能认为朱以浱葬在兖州城西丁家庄,属自家私葬,不符合明朝礼制,与鲁王的身份不属,然又苦于明朝政局不稳,鲁家国残破,财力不及,便下令利用原有建筑用砖,修建了一个砖劵式简易墓室,准备迁葬朱以浱。崇祯十七年(1644年)朱以海袭封鲁王,然而清兵又大举南下,朱以海认为迁葬已不可能,临时决定备置陪葬品,慌忙用木板封堵墓室,将莲青山安王陵改建成朱以浱的衣冠冢,也算了却一桩心原,随即渡江南逃,寄居台州,继明监国位于绍兴,后依郑成功,病死金门,葬金门岛西红山南麓[4]。根据明朝的有关历史文献、历代鲁王陵的葬地及建制和莲青山墓葬发掘资料,综合判断,可以肯定莲青山明王陵的墓主是朱以浱。

莲青山明王陵的发掘,印证了史书所载明朝灭亡对地方藩王的重大冲击,反映了明朝末年封建统治全面崩溃的惨败现实,对研究明朝的历史变迁,鲁王陵的建制及发展具有较高的史料价值。

参考文献:

[1]明史·志一七,地理三,商务印书馆,1958

[2]山东省博物馆发掘明朱檀墓纪实,文物,1972(2)

[3]明史·表二,诸王世系,商务印书馆,1958

[4]中国名胜词典,上海辞书出版社,1981

- 浅谈技工院校学生“工匠精神”的培育

- 高职院校学生职业精神培育的路径探究

- 国土资源系统在职培训平台建设的构建与思考

- 输灰管道机器人铣削结构的设计

- 从电视剧《亮剑》看技工院校的班主任工作

- 如何提高传感器技术课堂教学的有效性

- 浅析如何将中职图书馆建设成为智慧图书馆

- 加大创业帮扶力度积极引导刑满释放人员自主创业

- 浅议新型城镇化背景下农村劳动力转移就业培训

- 浅谈技工院校心理健康教育的途径与方法

- 借鉴世赛经验 推进教学改革

- 把世赛经验融入教改之中

- 强化综合素质培养十分关键

- 强化世赛观念 引领行业标准

- 认真总结世赛经验 探索新型育人模式

- 抓好世赛成果转化 推动技工教育发展

- 独立学院机械专业实践教学体系改革初探

- 浅谈服装教学中蕾丝面料的设计与应用

- 基于工作过程的汽车发动机机械系统诊断与维修课程的研究与实践

- 浅议机械制造工艺基础教学方法的改进

- 对钳工基本技术与基本操作的分析和探索

- 强化基本技能训练提升学生职业能力

- 高职院校职业素养教育实践与探索

- 与区域经济联动互动、融合发展是高职院校的生命力之所在

- 企业新型学徒制荆门模式的实践与探索

- points of the compass

- point sth out

- point sth out (to sb)

- point sth up

- point the finger at

- point to

- point to sth

- point to/toward sb/sth

- point up

- point-up

- point view

- pointy

- point²

- point¹

- poise

- poised

- poiser

- poises

- poising

- poison

- poisonable

- poisoned

- poisonedchalice

- poisoned chalice

- poisoner

- 治辩

- 治迹

- 治造

- 治道

- 治郭安邦

- 治酒

- 治释

- 治问

- 治阴阳

- 治阿

- 治阿之宰

- 治霸

- 治驭

- 治验

- 治黄

- 治𩍙

- 沼

- 沼吴

- 沼气

- 沼水

- 沼池

- 沼沚

- 沼泽

- 沼泽土

- 沼泽地带