摘要:2016年1月1日我国全面放开二胎政策,政策性失独家庭终将成为历史,但值此过渡期间,对失独家庭的扶助和补偿却是一个无法回避的社会问题。本文运用案例分析的研究方法对失独家庭的需求和扶助政策的供给进行了对比分析,得出二者之间存在背离的结论,并对如何弥合二者之间的供需差异提出了对策建议。

关键词:政策性 失独家庭 供需差异 精准补偿 教育补助分级

自计划生育政策实施以来,我国的人口规模得到控制,社会经济快速发展,不可否认计划生育制度在特定的历史时期对我国的社会经济发展作出了不可磨灭的贡献。但同时也滋生了新的社会问题——失独家庭。2016年1月1日,执行半个多世纪的生育一胎的计划生育政策落下帷幕——我国全面开放二胎政策。至此,政策性失独家庭终将成为历史,但在此过渡期间如何保障和维护政策性失独家庭的根本利益,帮助这些失独家庭走出困境仍是一个重要问题,也是一个不可回避的社会问题。目前国内学者针对失独家庭的研究主要集中在扶助制度构建与完善上,提出的扶助政策以经济扶助和社会帮扶为主。本文则在此基础上进一步对失独家庭的需求和扶助政策的供给进行了对比分析,发现二者之间存在背离。本文为弥合二者之间的差异提出了“精准补偿”的对策建议。

一、失独家庭的“需求”分析

在分析失独家庭的需求之前应首先认识到失独家庭除了有共同的需求,也有因其各自的“特殊情况”而存在的特殊需求,即最大需求。失独家庭的最大需求的满足有利于提高补助政策的有效性、公平性及效率性,实现失独家庭满意,政府低耗的目的。为此,我们需要对失独家庭进的类型进行细分,并运用案例分析的方法深入挖掘不同类型失独家庭的不同需求。

根据失独家庭“失独”持续的时间长度可以先将失独群体划分为暂时性失独和永久性失独。在此基础上,依据失独家庭的成员情况对暂时性失独家庭进一步细分为再生育的失独家庭和选择收养的失独家庭,将永久性失独家庭进一步细分为无再次生育能力且无孙辈失独家庭和无再次生育但有孙辈失独家庭。

(一)暂时性失独家庭的需求分析

(1)再生育失独家庭的需求分析

再生育是失独者重新获得孩子的主要途径。“不孝有三,无后为大”,孩子不仅承担血脉传承的重任,更是一个家庭的粘合剂。失去子女对于绝大多数的中国父母来说是难以接受的事情,甚至有些失独者接受不了丧失子女的事实而选择自杀。因此,孩子在中国家庭极其重要。在医学研究上,49岁以下的父母比49岁以上的父母容易受孕,生产风险也较小。选择再次生育的失独家庭应该有年龄的区分,根据生育风险及抚养成本[1],应该在45-49岁之间通过统计选择一个年龄作为分水岭。

2002年,广州失独者文姨通过试管婴儿技术在50岁高龄产下一对龙凤胎,09年文姨对媒体表示通过再次生育获得孩子使得精神获得慰藉,但是在2012年,年过六旬已经患上精神抑郁症的文姨因为担心高龄的自己及丈夫无法照顾好孩子而后悔再次生育,并在同一年与丈夫跳楼自杀,一场突变将这个四口之家瞬间击得粉碎。

通过文姨的案例我们可以看出,高龄失独者的困境与需求不仅是生育的困难,更是对抚养重担的无能为力,如何解决好有意愿再次生育的高龄失独者所担心的抚养问题,是一个亟待解决的问题。

(2)选择收养的失独家庭需求分析

部分失独者由于各种原因而未再次生育,收养成为他们获得孩子的渠道。朱建辉夫妇于2007年失去独子,由于身体原因,夫妇俩难以再次生育,家庭接近破碎。2011年,由于收养了弃婴萱萱,使得家庭再次充满欢乐,但是在给萱萱办理户口却屡遇挫折,使得夫妇俩产生了“难道我们就该注定孤独终老?”的想法。

虽然我国法律对收养有具体规定,朱建辉夫妇在收养弃婴时程序出现纰漏,但是,更大原因在于政府部门之间互踢皮球。让失独者收养弃婴是解决弃婴抚养问题与失独问题的一个重要的解决方式,如何完善弃婴收养制度,建立让需要收养孩子的失独者能获得收养信息的制度,是解决失独者收养问题的关键。

(二)永久性失独家庭的需求分析

1.无再次生育能力且无孙辈失独家庭的需求分析

大部分失独者并未再次拥有孩子而成为永久性失独,根据相关调查,永久性失独者大部分离异,离异的失独者是所有失独者中自杀率最高的。永久性失独者的养老问题是其难以解决的问题,其不仅需要物质养老,更需要精神上的养老。七旬老人基叔于2009年失去27岁的独女,其妻与其离婚并离粤定居香港。基叔独自住在老宅,独自回忆过去。2013年,社工的陪伴给予基叔欢乐。基叔认为,金钱对于他并不是最重要的,最重要的是被爱。

根據芝加哥生命历程理论[2],失独者的心理特点有:心理遭受创伤、封闭性、孤独性、忧虑及怨恨。很多失独者对外谎称子女出国未归,他们远离熟人,把自己封闭在孤独的环境内,从而产生一系列心理身体问题。对于永久性失独群体,国家不仅需要给予养老及医疗保障,更重要是对其进行心理疏导,因此,专业的社会工作者的培养十分重要,如何建立一个失独者愿意进入的社会群体是解决失独者圈地自禁的重要途径。

2.无再次生育但有孙辈失独家庭的需求分析

有部分永久性失独者是拥有孙辈的。65岁的失独者褚芝玲与孙子一起生活,由于担心孙子的生活,担心自己去世后孙子没有生活来源,其不敢生病,不敢随便出门花钱,老弱相依的他们,面临物质及精神的困境。

有孙辈的永久性失独者比起没有孙辈的失独者来说,精神上获得慰藉,但是他们未来却面临更严重的困境,老弱相依的他们面临着失独者年老的养老及医疗问题,同时面临年幼的孙辈的抚养及教育问题,对于这一群体,不仅要完善失独者的养老及医疗保障,也要确保其孙辈的成人前的抚养及教育,给予其教育补助等。

二、失独家庭扶助政策“供给”分析

自2001 年《中华人民共和国人口与计划生育法》中首次予以失独家庭关注,规定 “给予其必要的帮助”至今,从国家到地方都相继出台了一系列对失独家庭的扶助政策。本部分将通过对失独家庭扶助政策的梳理来分析“政策供给”的特点。

2008年,国家全面实施计划生育家庭特别扶助制度,独生子女伤残或死亡后未再生育或合法收养子女的夫妻,自女方年满49周岁后,夫妻双方分别领取每人每月不低于80元(伤残)或100元(死亡)的特别扶助金。2012年,特别扶助金额提高到每人每月不低于110元(伤残)、135元(死亡)。2013年将特别扶助金标准分别提高到城镇每人每月270元(伤残)、340元(死亡),农村每人每月150元(伤残)、170元(死亡)。并从经济扶助、养老保障、医疗保障、社会关怀等方面作出了全面的制度安排。2015年12月中央下发决定要求关怀计划生育特殊家庭,妥善解决他们的生活照料、养老保障、大病治疗和精神慰藉等问题。各地在经济扶助、养老照料、医疗保障、精神慰藉等方面制定出台了一系列具体的政策措施,广泛开展了各种扶助关怀活动。2016年,正式统一城乡独生子女伤残以及死亡家庭扶助标准,将农村独生子女伤残以及死亡家庭扶助的标准增加到与城镇水平同一水平的270元(伤残)和340元(死亡)。由此可以看出政府的“弥补”虽然在持续推进,补助内容上不断细化,资金力度也不断加大,但却一直停留在对具体政策做一些细枝末节的修改。

根据中央的指示,各地方也对扶助政策作出了相应的调整,提高了扶助金的标准。如上海市由区县政府给予每人每月150元的扶助金调整为每人每月250-300元,调整一次性补助金为5000-8000元。深圳市失独农村家庭一次性补助2万元,城镇家庭3万元;对60周岁以上的失独家庭夫妇,扶助金农村每人每月提高到800元,城镇每人每月提高到1000元。重庆市独生子女死亡家庭父母每人每年可得到3120元扶助金,独生子女残疾家庭父母则为276元。对比不同地域的补贴政策也可以发现各省市的补贴力度大小不一,政策范围也参差不齐,具有较大的“不均衡性”。

宏观上,制度本身存在着许多缺陷与不足,如缺乏高位阶的、明确统一的全国性法律的规定;既影响了规定的权威性,也影响了社会的公平正义。微观上,现有法律规定过于笼统、原则,可操作性不强;虽然部分地区结合其物价水平给予了较为合适的补助金并广泛开展了各种扶助关怀活动,但仍有部分地区的补助金偏低,补助形式也较为单一。

三、失独家庭需求与政策供给的综合分析

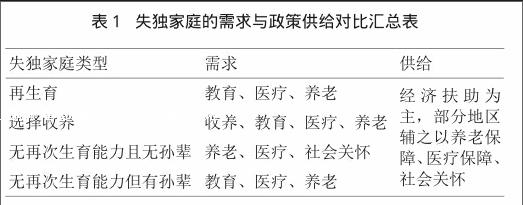

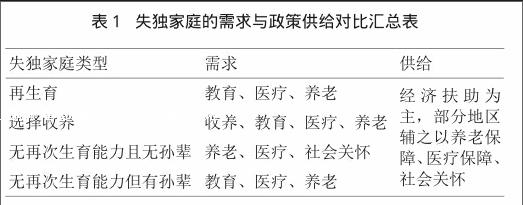

结合第一部分的需求分析,可以将失独家庭的需求与政策供给之间用表格(见表1)的方式进行一个较为直观的汇总对比,需求列的各项需求按照各失独家庭类型对其的需求度从大到小进行排列。

根据表1可以看出失獨家庭的需求与政策供给之间存在着多样性与单一性的矛盾。目前的扶助政策主要以经济扶助为主,辅之以养老照料、医疗保障、精神慰藉,在教育补助和便利收养方面存在空缺。

四、弥合供给需求差异的对策建议

针对失独家庭扶助政策与失独家庭需求之间存在的差异性,政府在提供补助时,应该有侧重点遵循“精准”原则,满足其特殊需求。但在此之前,在制度层面上完善失独家庭的扶助政策是进一步满足失独家庭的特殊需求是提高政策效率的基础。

因此,在制度上有三点需要注意:一是建立完善相关法律法规,在制度层面予以失独家庭重视,勇于承担政府责任,制定高阶位的法律法规[3],对补偿的对象范围、补偿的具体内容、补偿力度均应有一个全国统一的规范,以确保公平公正;二是建立专项财政资金[4],保证资金来源,确实保证对失独家庭的扶助和补偿能落实到位;三是建立针对失独家庭的国家补偿制度的同时应注意对相应监督机制的建立和完善,并对政策实施情况进行及时的评估,确保补偿的顺利实施。

而弥合失独家庭扶助政策供需差异的对策则以“精准补偿政策”为主。根据失独群体的整体需求分析,可以把失独者的需求总结为以下四类:医疗、养老、收养、教育。

(一)医疗

病有所医是公民的基本需求之一,对于失独群体,由于其特殊性,对于这一群体的医疗保障,不仅包括普通公民的基本医疗保障及大病医疗保障,还应对适龄的失独家庭提供试管婴儿等再生育的医疗保障,及对失独家庭进行心理疏导的心理健康医疗。因此,对于失独群体的医疗保障,不仅要有医生的参与,心理咨询师或者社工必不可少。

(二)养老

生儿防老,由于失独群体失去了家庭养老的养老方式,我国的社区养老体系还不完善,所以政府应该为失独群体营造好的养老条件,根据失独家庭的实际情况,给予失独家庭资金及服务的养老保障,其中服务尤为重要,失独群体本身具有封闭性,年老的失独群体更加害怕孤单,所以政府在提供养老保障时,要着重提供服务保障,即由居委会或社区社工经常性的到失独者家中探访陪伴,或者完善社区活动设施,引导失独者参与室外活动。

(三)收养

收养弃婴是失独家庭主要诉求之一,但是由于我国的弃婴信息系统与失独者的信息系统尚未链接,所以造成了信息不对称的问题,失独者成功收养弃婴的成功率低,政府应该将失独者信息系统及弃婴信息系统链接,让有意收养弃婴的失独家庭及时了解相关情况。若失独家庭有意收养弃婴,政府应该提供便利的服务,如弃婴入户、入学问题。

(四)教育

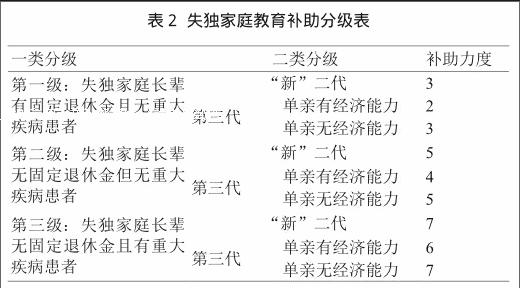

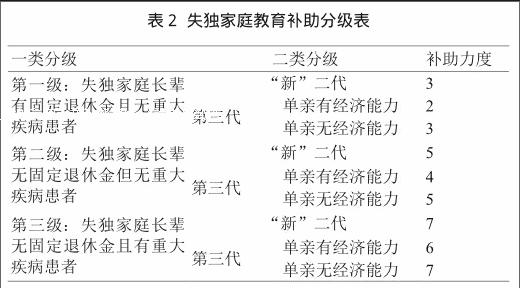

教育诉求是针对失独家庭中“新”二代(失独群体中再次生育或收养的孩子)或者第三代(无再次生育能力但有孙辈失独家庭中的孙辈)而提供的,由于失独家庭的特殊性,其负担新一代的教育费用能力不及普通家庭,因此需要国家根据失独家庭的实际情况。对其提供教育补助。教育对于个人发展的重要性无需多言,国家在对失独家庭进行教育补助时,可以从失独家庭的人口结构及经济条件进行分级补助。根据失独家庭的人口结构及经济条件进行分级,等级数由低到高表示补助力度由低到高(见表2)。

参考文献

[1] 刘彦文,樊雲.我国家庭生命周期消费和投资决策模拟研究[J].商业研究,2016(7):65- 72.

[2] 包蕾萍.生命历程理论的时间观探析[J].社会学研究,2005(4):120- 133.

[3] 谢勇才,王茂福.失独家庭扶助制度的问题与出路研究——基于全国22个省《失独家庭扶助制度实施方案》的分析[J].江淮论坛,2015(5):131- 135.

[4] 李世佳.基于公共财政视角的中国失独家庭研究[D].长春:吉林大学, 2014.

- 厦门市门窗业商会顺利换届

- 国家网架质检中心被评为“2015年度钢结构检测质量信得过单位”

- 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县质监局开展塑钢门窗专项执法检查

- 德国DGNB绿色建筑认证培训开班

- 海淀首个分布式光伏屋顶电站并网发电

- 历时7个月 玉树州无电地区独立光伏电站工程竣工

- 光伏补贴政策东莞落地

- 宝钢股份三季度巨亏 高管降薪20%

- 淄博铝厂破产 铝行业进入“淘汰赛”

- 住建部查处挂靠建筑资质企业807家

- 钢结构人才培养研讨会在树人大学召开

- “十三五”期间沈阳将大力发展钢结构住宅

- 北京地方标准《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》发布

- 石家庄2016年将强制推广太阳能光热建筑一体化

- 住房城乡建设部关于发布行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》的公告

- 广铝天下

- 铝里铝外话新合

- 中国建筑节能现状及未来发展趋势

- 总承包管理中钢结构专业界面划分和合同界面研究

- 招标项目

- 加强型铝塑复合结构多层中空建筑模板

- 废弃PVC塑钢料制备建筑模板的方法

- 一种新型建筑钢结构支撑架

- 重型、大型用Q420B钢建筑钢结构的立柱焊接方法

- 钢结构住宅的建筑物内部的热温环境均匀化施工法

- catch out

- catchphrase

- catch phrase

- catch sb off guard

- catch sb off guard/catch sb unawares

- catch sb on the hop

- catch sb out

- catch sb red-handed/catch sb in the act

- catch sb's eye

- catch sb with their fingers in the till

- catch sb with their pants down

- catch sb ↔ out

- catch sight of/catch a glimpse of

- catch up

- catch-up

- catchup

- catch up on

- catch up on sth

- catch up with

- catch up (with sb); catch sb up

- catch up (with sb/sth)

- catchword

- catchy

- catch you later

- catch your breath

- 蚕眉

- 蚕眠

- 蚕矢

- 蚕禁

- 蚕禾

- 蚕种

- 蚕穑

- 蚕绩蟹匡

- 蚕老不中留,人老不中留,女大不中留

- 蚕老不中留,人老不中留,女大不中留。

- 蚕耕

- 蚕肚子

- 蚕花

- 蚕茧

- 蚕茧中的蛹

- 蚕茧大战

- 蚕茧拉出丝头——扯个没完

- 蚕茧的美称

- 蚕莓

- 蚕蚀

- 蚕蚁

- 蚕蛹

- 蚕蛾

- 蚕蜕

- 蚕衣