李民 朱彬彬

摘 要:高等职业院校旨在培养德智体美劳全面发展的高素质技术技能型人才。当前,高职院校的劳动教育,仍然有许多薄弱环节。从实践育人视域下,分析了高职院校劳动教育现状及存在问题,从课程设计、实习实训、实践活动和生活场景四个维度,探讨了高职院校劳动教育模式及实施路径,提出一定的看法和建议。

关键词:实践育人;劳动教育;劳动培养模式;实施路径

中图分类号:F24 文献标识码:A doi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2019.34.030

0 引言

十九大报告中指出,要“弘扬劳模精神和工匠精神,营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气”。当前,我们社会推崇尊重劳动的价值观念,在加强劳动教育方面对当代青年提出了新的要求。高职院校作为传授技能的殿堂和人才培养的摇篮,应该承担起弘扬劳模和工匠精神的精神更多的责任。本文从实践育视域下,对高职院校劳动教育现状进行分析,在此基础上对高职院校劳动教育模式及实施路径进行了探讨研究。

1 实践育人视域下高职院校劳动教育现状

“实践育人”顾名思义即指在实践中培养全面发展的人。高职院校的 “实践育人”在于以人为本,有意识的引导和组织学生积极投入到校内校外的实践活动之中,是教育理念同教育实践的有机结合,如相关课程、实训、活动等。而劳动教育的实践,则是实践育人的重要手段。通过劳动教育,学生不仅能够提升自己的劳动素养和劳动技能,还能够将自己所学习专业或技能带入劳动过程当中,引导学生热爱劳动、以劳动为荣,提高自身的劳动素质。

目前,高职院校学生劳动教育现状不容乐观,存在几个问题:一方面,多数高职院校忽视了劳动教育。高职院校强调专业技术技能的培养和成功的就业,忽略了劳动教育的顶层设计,对劳动教育形式大于内容,仅仅是设课而已,真正围绕学生特点的劳动培育则很少。另一方面,劳动教育中隐形课程的育人目标比较模糊,育人作用也并未得到真正发挥。此外,劳动培育的效果不明显,培育以碎片化为主,没有彰显专业特色,更缺乏系统性和针对性,加之缺乏配套的评价标准体系,影响了劳动培育效果的提高。最后,高职院校的学生劳动意识和劳动观念也比较缺乏和淡薄,这些都将不可避免地影响学生的全面发展。

2 实践育人视域下的高职院校劳动教育模式构建及实施路径

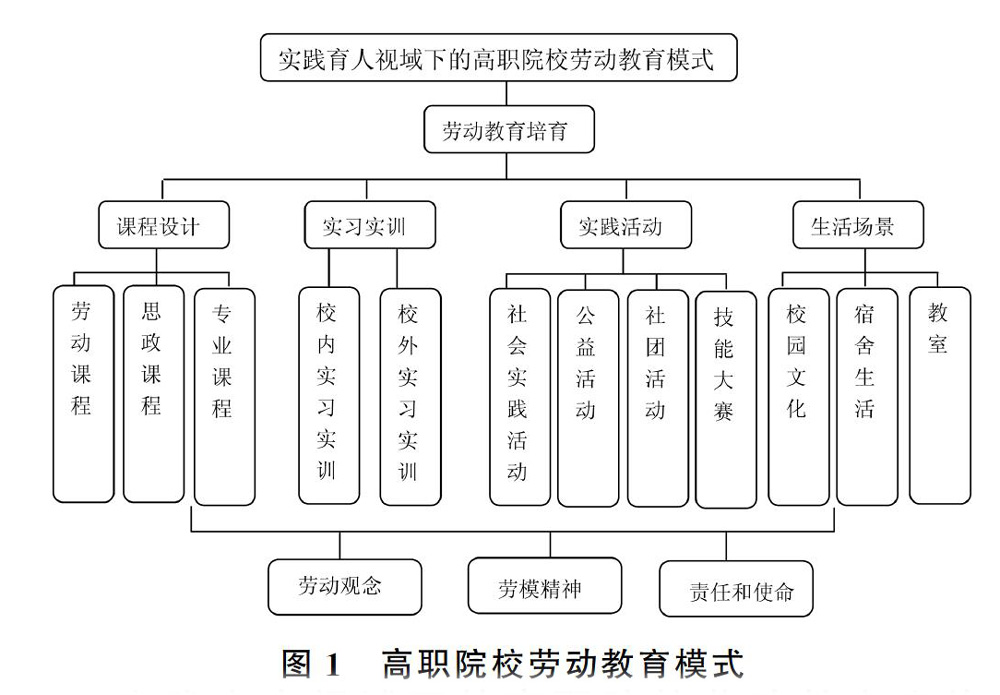

基于对高职院校学生劳动教育现状及存在问题,笔者将在实践育人视域下,从课程、实训、活动、生活四个维度,将劳动教育内容融入高职实践育人全过程,构建高职院校劳动教育模式,如图1所示。

3 实践育人视域下的高职院校劳动教育实施路径

3.1 构建三类课程体系,完善劳动培养多维度

课堂是培养学生劳动意识、劳动习惯和劳动技能的重要阵地。劳动教育不能仅仅停留在劳动教育本身的课堂中,也应该贯穿于思政课程和专业课程中。高职院校劳动教育在课程开发和设置上,应该将专业课程教学、思政教育同劳动教育相互的渗透和融合,并开发更为适用的教学模式和考核方法,从劳动意识、劳动行为和劳动习惯等多个方面着重培养学生劳动最光荣的责任感和使命感。一方面可以将劳动教育基础素质课程与思想政治教育充分融合,在思政课程中加入劳动光荣的元素,提升劳动教育精神与素养培育课程的质量。另一方面可以将劳动教育课程与专业课程教育结合起来,让学生在专业课程中、在未来职业规划中,更加深刻的领悟劳动的真谛,更明白自己的方向和目标,更加尊重劳动、崇尚劳动。

3.2 劳动教育与校内外实习实训同频共振

劳动教育不应该局限在学校空间,而要不断向校外延伸,形成校内校外相互融合的劳动教育模式。实习实训是课堂教学的巩固和提升,是学生将理论应用于实践的必要途径,是培养学生吃苦耐劳、知行合一乐于奉献等优秀品德及责任担当意识的重要基地。高职院校应结合自身专业特色,不断完善实习实训项目,为学生提供更多的劳动实践机会,加强校内外实习实训基地对学生劳动素养的引导与教育作用。一方面,深化校企合作,提升人才培养质量,通过校内外指导老师合力,学生在实习实训中树立热爱劳动、劳动光荣的意识;另一方面,学生能够在实际工作岗位的实践锻炼中,立足本职,强化学生的劳动意识和劳动能力,形成个人责任感和使命感,让学生深刻体悟劳动的价值与意义。

3.3 搭建多元平台的实践活动教育

构建实践育人视域下的劳动教育,活动教育是其重要组成部分。一方面高职院校应该充分利用多元活动平台,以学生实际为出发点,浸润学生的劳动意识和劳动情怀。另一方面也应依托企业行业背景和市场用人需求,结合本校的专业特色,通过整合各类校内外优质活动资源,强化劳动管理,丰富劳动内容,引导学生在多平台活动中增强自身的劳动意识、强化劳动责任感,进而提高职业技能。同时,高校院校可与企业合作,以主题讲座和比赛等形式,如劳动周、讲座日、竞赛月、岗位职场认知等活动,唤醒学生薄弱的劳动意识和劳动情感。再如,引导学生参与教室、实训室等校内外各类公益性劳动,如志愿服务,使学生在公益劳动中提高思想认识和劳动素质,进而服务社会、报效国家。此外,学生社团活动亦是学校推进劳动教育的重要阵地,学校应高度重视学生社团的建设和管理,支持和鼓励各社团积极参与校园大型展示活动,将社团活动同劳动教育相融合,进而丰富劳动教育的内涵和外延。

3.4 生活场景融入劳动教育

在学生生活的环境中渗透劳动教育,能够使劳动真正回归育学生的生活世界,提升劳动教育培育的成效。高职院校可注重文化建设,在校园和班级文化中渗透劳动教育的影子。通过对校园文化、班级文化以及相关专业课程的统筹文化建设,形成融合校园文化、班级文化、专业课文化的劳动专业课,同时,让学生以主人公角色,真正参与到校园软环境和校园文化的设计中来,学生能够和校园、班级建立深厚的情感联系。此外,高职院校可多组织如相关的文明评比活动—“幸福寝室”“红星宿舍”等,通过文明宿舍的评比,更好的培养学生的劳动精神和行为习惯。

4 总结

高职院校是高等教育的重要組成部分,更承担着培养高素质技术技能型人才的重要责任。而弘扬劳模精神和工匠精神,引导学生热爱劳动、崇尚劳动、尊重劳动,培养学生树立劳动光荣意识和劳模精神,是高职院校的重要责任。高职院校更应既重视劳动教育的过程,又重视劳动教育的效能,从课程设计、实习实训、实践活动和生活场景多个维度,丰富劳动教育的内涵和外延,不断创新和发展劳动教育的育人模式,进而提升高职院校教学质量和办学水平,全面提升人才培养质量。

参考文献

[1]杨劲平.“实践育人”视域下职业学校学生素养培育实践[J].职业技术教育,2017,38(35):64-67.

[2]李武林.高职院校劳动教育体系的构建研究[J].智库时代,2019.(31):55-56.

[3]李俊瑜.高职院校学生劳动教育课程研究——以贵阳幼高专学前教育专业为例[J].文教资料,2017,(10):189-190.

[4]王稼伟,曾海娟.“四我五位一体、7S训练日常推进”育人模式的实践探索[J].江苏教育研究,2013,(12):59-61.

- 建筑工程项目质量管理分析

- 陕西麝类养殖产业现状和前景分析

- 数字化监控预警系统在森林防火中的应用

- 新桥村果树种植业清洁生产示范园区建设的思考

- 林业调查规划工作存在的问题及建议

- 果树栽培管理误区及对策

- 全面停伐背景下重点国有林区改革及发展路径分析

- 在校大学生投资理财状况调查研究

- 我国农村流通业转型的战略对策:消费升级的视角

- 新型农村合作医疗制度的深化改革研究

- 农村农户创办家庭农场意愿影响因素与对策研究

- 浅谈国有土地使用权的收回补偿问题

- 农民有序政治参与问题探析

- 中国农业信息化技术发展存在的问题及对策研究

- 着力推进储备土地前期整理工作的研究

- 实现小农户和现代农业发展有机衔接

- 生态文明建设背景下的农业发展模式探索

- 现代化视野下的农民市民化及其障碍破解

- 乡村落后原因与振兴路径探析

- 关于健全阜阳“三治结合”乡村治理体系研究

- 优秀传统文化在新时代乡村振兴中的意义探索

- 乡村治理体系和治理能力视阈下大学生村官制度演化历程研究

- 浅析推动现代化农业经济发展的对策

- 云南省弥渡县农村土地流转存在问题及对策

- 对当前建立中国农业基础信息平台及其可行性和效用的探讨

- souvenirs

- sov

- sovereign

- sovereignly

- sovereign risk

- sovereignrisk

- sovereigns

- sovereignship

- sovereignties

- sovereignty

- sovereign²

- sovereign¹

- soviet

- sovietdom

- sovietdoms

- sovietic

- sovietisms

- sovietist

- sovietophile

- sovietophobe

- sovietophobia

- soviets

- sovietses

- sovrans

- sovranties

- 日月之蚀,无损于明

- 日月亏缺的现象

- 日月亏蚀的灾异

- 日月交辉

- 日月交食

- 日月光华

- 日月光波等的白色光影

- 日月光照下的庭院

- 日月光线经云层中冰晶的反射而形成的光象

- 日月光辉等明亮地照耀

- 日月入怀

- 日月其迈

- 日月其除

- 日月其馀

- 日月出没地

- 日月参辰

- 日月双辉日升月恒

- 日月合璧

- 日月同升

- 日月同年

- 日月同春

- 日月告凶

- 日月周围的光气

- 日月四周所生的晕气

- 日月圆的样子