摘要:丧俗是粤北乡村客家人重要的人生礼仪,通过对客家丧葬器物的创新设计,可以推动客家非遗文化的传承。本文调研粤北客家丧俗概况,梳理丧葬仪式及器具,寻找典型用具,确定香烛的精神定位;运用客家文化元素和符号,进行香烛制品的创新设计,促进客家非物质文化遗产传承,为客家文化产品创新研发提供参考。

关键词:粤北客家;丧俗;香烛;文创产品设计

中图分类号:TB472 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2021)02-00-02

粤北乡村的客家丧俗文化具有鲜明的地域特征,包含祖先崇拜意识、宗教信仰和鬼神观念等,是广东省珍贵的非物质文化遗产。关于客家文化的研究很多,但是针对丧俗文创产品还没有系统的梳理和研究,通过本文的尝试,希望能引起相关专家学者的关注。本文通过文献研究和田野考察等形式研究丧俗具体的程序和仪式,对每一道仪式中涉及的丧葬器具进行分类,将香烛产品作为机会缺口,解析香烛在人们心中的精神定位,从材料、使用方式、环保、造型等角度对现有的香烛进行调研,进行突破性的文创产品设计。

1 粤北客家乡村丧葬习俗

客家并非一个民族的概念,客家人亦非居住在某一特定地区的氏族,而是宋朝之后用来说明由外地迁徙作客他乡的移民[1]。粤北客家先民因为战乱饥荒等,从中原迁徙至南方,在历史的长河中,与本地的少数民族逐渐融合成一个新的族群,自诩为“中原贵胄,衣冠南渡”,一直坚持着“说祖宗话、着祖宗衣”,聚族而居,同时在礼俗方面也延续旧俗,具备严格的秩序性。粤北地区的客家人主要分为江汀民系和循衍民系两大类,其中南雄、仁化、始兴代表客家民系中的江汀民系,而客家民系中的循衍民系则包括翁源、新丰等。

经过千百年来无数次传承和更新,现今依然存在于民间的各种民俗和仪式,往往都带有时代的历史印记。粤北乡村客家的丧葬文化是在特定的历史条件下形成的,在一定程度上沿袭了中原的传统丧葬观念。他们认为人死后灵魂不灭,丧俗相对于其他习俗,显得更为庄严肃穆,慎终追远。粤北乡村客家重视风水,丧葬习俗有一整套礼节程序,大致分为临终报丧、买水理容、入殓、超度游材、唱媒人歌、还山送葬、二次葬等。

1.1 临终报丧

逝者直系亲属披麻戴孝,放鞭炮,打铜锣,通知亲属好友信息。

1.2 买水理容

清人温仲和在光绪《嘉应州志》中引旧志云:“始死,子往河浒,焚纸钱,取水浴尸,谓之买水。”[2]长子去河边或小溪向神明买水,取水前须放下一把铜钱,端回家与井水混合烧热,为死者抹身,接着整理容貌,穿戴冥装,男穿单件,女穿双件,脚穿白袜黑鞋,手提黑袋,用来装纸钱。

1.3 入殓

人死后把长生木放入厅堂,由出嫁女儿在棺内置放白布,男要垫双层(二、四、六层),女要垫单层(一、三、五层),称为“眠席”,眠席放入即从房内移出(不能碰到房门框),放进棺木,盖上彩色锦被。在桌上放置“神主牌”,两侧各点一支蜡烛,中间插三支香,用萝卜或芋头做插座,前面摆放三碗祭品(猪肝、米饭、豆腐)。

1.4 超度游材

有的人家会请道士超度,接着游材。在棺材两侧各放三个碗,上下两端各放一个碗,共八个,碗口朝下,碗底朝上,放置清油、灯芯,边上再放置纸钱,死者直系亲属绕着棺材跪爬数圈,由指定的人牵起来。

1.5 唱媒人歌

吹鼓手伴奏,歌者击鼓互和,由一个人开头唱,其他人一个接一个延伸唱下去的歌,一般不涉及哀歌,让宾客在丧事中的精神得到放松,有时会一直唱到深夜。

1.6 还山送葬

择吉日安葬,送葬人饮还山酒,居丧守孝的人最后一次瞻仰亲人的遗容,由“通用人”抬起棺木。客家出殡时有摔破碗的说法,据说是死者的餐具。还山行走的顺序是孝子孝孙走在最前面,后面依次是丢引路纸钱者(遇到沟渠桥梁处要插上三支香与三张纸钱)、扛挽联者、扛灵柩者、燃放鞭炮者、锣鼓队、其他送葬的来宾。死者儿女们拿“枫树枝条”(意为有风水)扫墓坑,谓之“扫坑”。随后把灵柩放入坑中,封土封坑口。送葬后,死者长子将神主牌放置神龛中间,用毛笔把死者名字写在神道名册上。

1.7 二次葬

初葬3年后,子孙和“通用人”合作挖坟开棺,收硷遗骨,进行复葬,称“收捡黄金”,再择良辰吉日选风水宝地安葬。客家民系十分崇拜祖先,认为对祖先的祭祀是饮水思源,是做人的本分,所以客家人将“敬祖宗”列为族规条例的首要内容[3]。客家人认为二次葬可以告慰先灵,彰显宗族尊敬祖先的传统美德,他们严谨地遵循着原有二次迁葬的流程,家族中的亲朋好友相聚在一起,将遗骨挖坑埋葬,再举行祭祀礼拜的仪式。

客家人认为人去世后灵魂不灭,需要用隆重的仪式和礼仪队对“灵”进行送别。通过丧葬仪式的举办表达对亡者的思念和尊重,葬礼蕴含了丰富的教育内涵,从促进孝道文化和社会网络关系的建构两方面,强化了亲朋、家族的凝聚力。

2 丧葬情境及用具研究

运用田野调查法和叙事研究法,从客家传统丧俗出发,借助文献历史材料的研究,梳理客家传统丧俗的流程及用品。在丧礼过程中使用到的丧葬用具,大致可以分为入殓用具、礼仪用具和祭祀用具[4]这三大类。入殓用具包括寿衣、神主牌、锦被、香、烛等;礼仪用具包括香、烛、挂灯、丧幡、丧葬伞、愁笼帽等;祭祀用具包括油燈、香、烛、灵位、纸人、花圈、挽联、纸钱等。通过研究粤北客家的丧葬仪式,买水需要使用香烛、铜钱、碗、油灯等用具;报丧需要伞、报单等用具,伞倒放于堂前,告知来意;更衣需要香烛、寿衣、挂单等用具;入殓需要香烛、棉被、神主牌等用具;守灵需要香烛、孝衣、愁笼帽、哀杖、铭旌、头箍等用具,其中,愁笼帽对先祖表示尊敬,哀杖既表达对故人的哀思,也警醒子孙;游材需要香烛、碗、灯芯等用具;吊唁需要花圈、挽联、香烛等用具;出殡需要神主牌、枫树枝、神道名册等用具。分析在送终、报丧、更衣、举哀、守灵、吊唁、出殡等特定情境下使用的丧葬用具,确定香与烛是使用得最为频繁的物品。

3 香烛的精神定位

香在中国民间信仰上,有通神、去鬼、避邪、祛魅、逐疫、返魂、净秽、保健等多方面作用,尤以通神与避邪为最,则由香烟与香气之二要素而演成者;盖香烟袅袅直上升天,可以通达神明,香气荡漾,自可辟御邪恶,乃是人类所易于联想到之作用[5]。

香烛是粤北客家葬礼中最为常见的物品,除了表达对亡者去世的悲痛,还有其他的文化内涵,人们使用这些物品是一种“约定俗成、合乎礼仪”的规范,认为点蜡、燃灯、敬香等仪式,不仅可以减少亡者死后的痛苦,还可以表达对神明的崇拜和敬畏。

香料自汉代传入中国后,人们开始正式举行烧香仪式。香料后来经过火的燃烧,才具有了“被象征化”过程。香经过火化之后,可以提升出物质最精华的“精”与“气”。有形的物质经过燃烧转化成无形而且更珍贵的存在形式[6]。客家人认为在特定的情境下,将香、烛作为载体和媒介,可以与亡灵进行互通交流。通过燃烧香料,举行仪式,让族群亲朋和亡灵的关系得以巩固,为家族带来福祉。

4 香烛产品的痛点分析

通过对客家丧俗流程及器具的研究,确定以香烛作为丧俗文创产品创新设计的切入点。文创产品是以文化为依托创造的产品,凭借创意人的智慧、才能、文化积淀和天赋,对文化资源、文化产品进行更新创造与提升,通过知识产权的开发和运用,借助现代科技手段,而產出的高附加值产品[7]。一般而言,在文创产品开发之前,需要对现有的产品进行痛点分析。项目团队通过对粤北始兴、翁源等地的客家聚集地村民的用户访谈,调研丧俗中香烛产品的使用情况,发现现存市场中的香烛产品同质化现象较为严重,并且在使用过程中存在不少隐患,例如使用酥油材料,焚烧时烟雾较大,易产生苯、甲醛、丙烯醛等有害物质,易损害皮肤,对儿童的危害较大。电子香烛的隐患问题包括:大多呈现红色的灯泡造型,细节过于简陋,无法体现客家传统文化内涵;可能存在漏电和短路的情况;电线款香烛的使用范围受限于电线的长度;电池款的香烛经常需要更换电池,不够环保;烛芯长度不能调节等。

5 香烛文创产品原型设计

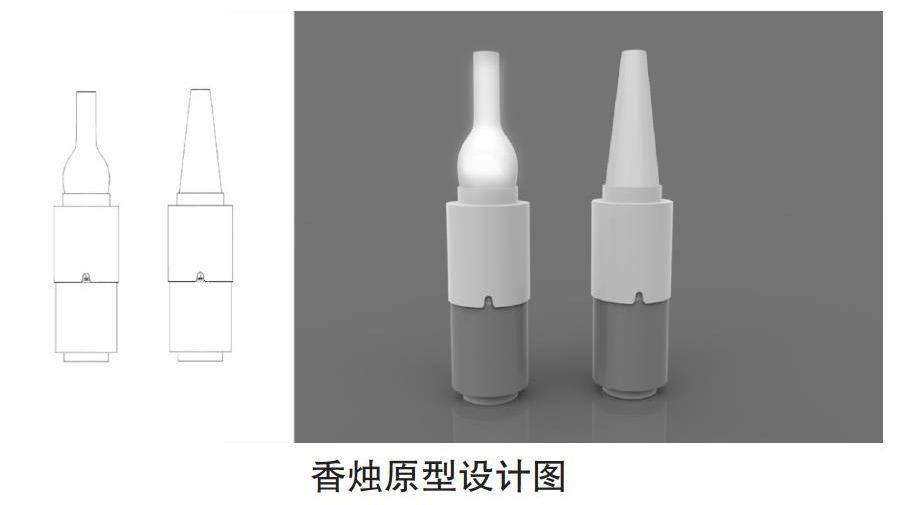

原型,即原始方式、原始模型。产品设计相关的原型研究涉及其配色、纹饰、形状、构造、功能、使用方式等[8]。项目团队在前期调研的基础上,以“烟雾”为设计突破点,运用头脑风暴法,对传统的香烛产品进行创新设计,综合考虑技术和工艺的可行性,从环保材质、文化属性、易用性等需求入手,确定深化的原型设计,如下图所示。

5.1 结构

设计师对客家文化进行深入研究,利用传统的围屋元素作为设计思路,以此为核心展开设计。围屋是特定时期客家先民为了抵御外敌入侵聚集而居的产物,一般南北朝向,背山面水,在平面布局上是方圆结合的包围式结构,以厅井空间为核心构成的围合性建筑。这款香烛产品采用全包围式的结构,拟合了客家围屋的造型特征。

5.2 色彩

传统丧事活动中的香烛普遍选用白色,本产品选用灰白色调,符合丧葬仪式的庄重性。

5.3 易用性

使用的时候,人们只需要握住灯筒,两手往反方向旋转,旋转至ON则开,OFF则关,增强易用性和交互性。这款产品使用可充电式电池,在使用过程中不会受到现场环境影响,例如电位开关等限制,可任意摆放于合适的位置。

5.4 材质

白色磨砂灯罩采用聚丙烯材质,聚丙烯是一种热塑性塑料,具有较好的性能。灯罩有半球状和塔状两种造型方案可供选择和替换,更为耐用环保。

6 结语

客家丧葬礼俗是客家族群文化意识的重要外在表现,显示了客家具有强大凝聚力的文化内核。丧俗是传播客家文化的载体,能够体现客家文化的社会关联机制,葬礼仪式中体现的孝、礼和家族观折射出广东客家的社会意识概况。粤北乡村客家丧俗庄严肃穆,在丧葬器具的选用上既要发挥自己的传统优势,也要尊重客家文化的基因。本文以丧礼仪式中最为典型的香烛用品作为设计的突破点,分析现有产品功能和痛点,以客家围屋作为设计元素,从造型、功能上针对性地开发粤北乡村客家文化丧俗产品,将客家丧俗文化的非物质文化遗产转化为文创产品的策略设计,有利于传播广东客家孝、礼等社会意识形态,增强客家文化的软实力,促进粤北客家文化的生态文明发展和非物质文化遗产的活化传承。

参考文献:

[1] 姜可营.客家建筑聚落形式转化为产品开发之创作研究[J].设计,2016(23):128-129.

[2] 王东.那方山水那方人——客家源流新说[M].广州:广东人民出版社,2018:31.

[3] 宋德剑.风水之说与迁徙的传统——闽粤赣客家地区二次葬习俗的文化解读[J].中华文化论坛,2014(07):93-97.

[4] 常龙珠.中原传统丧葬用具研究[D].长沙:湖南师范大学,2013:27-45.

[5] 刘枝万.台北市松山祈安建醮祭典:台湾祈安醮祭习俗研究之一[M].中研院民族所,1967:129.

[6] 谢丽萍.客家丧仪音乐初探——以连城县莲峰镇为例[J].学术评论,2006(S1):210-211.

[7] 黄彦可,刘宗明.大布江拼布绣的设计价值及传承开发策略[J].湖南包装,2018,33(01):51-56+64.

[8] 王芳.原型驱动的文化创意产品设计研究[J].工业设计,2018(28):45-47.

作者简介:魏晓(1983—),女,江西九江人,硕士,副教授,研究方向:工业设计及其理论。

- 昆明市区业余网球教练员现状分析

- “阳光体育”下商丘市校园足球开展现状研究

- 小学篮球基础教育过程因素与策略分析

- 云南省高校社会体育专业建设的现状及对策研究

- 身体功能训练的现状研究与进展

- 足球教学中游戏方法的应用研究

- 对京津冀地区高校体育教学与评价促进机制的研究

- 马拉松赛事对城市发展的影响

- 信息化背景下中学体育生态课堂的失衡与优化

- 浅析高校学校体育与休闲体育的融合

- 浅谈体育教学细节的操作策略

- 愉悦体育推进体育课堂有效教学

- 高校足球教学内容的探讨

- 职业球员伤不起

- 智力运动进入中国时间

- 斯诺克世锦赛开杆在即中国球员陷“死亡之组”

- 柯杰5月约战人工智能

- 美国、加拿大、墨西哥联合申办2026年足球世界杯

- 中国花滑 未来可期

- 借力冬奥 打造河北特色冰雪文化

- 中国跳水喀山包揽10金

- 四大洲赛插上腾飞的翅膀

- 脚踝手术让一切归零

- 冰上“女王”强势回归

- 煎熬与忍耐终获回报隋文静/韩聪打破7年之荒

- petiteness

- petitenesses

- petites

- petition

- petitionable

- petitional

- petitionarily

- petitioned

- petitionee

- petitioners

- petitioning

- petitionist

- petitionists

- petitions

- petition²

- petition¹

- pet name

- petri dish

- petri dishes

- petrifiable

- petrificant

- petrified

- petrifier

- petrifiers

- petrifies

- 羱

- 羱羊

- 羲

- 羲上人

- 羲之解带

- 羲和

- 羲和乌

- 羲和人

- 羲和倚日

- 羲和占日

- 羲和子造历

- 羲和敲日

- 羲和方弭节而眴目

- 羲和旆

- 羲和车

- 羲和轮

- 羲和迁辔

- 羲和造历

- 羲和鞭日

- 羲和驭日

- 羲和驱日

- 羲和骋辔

- 羲娥

- 羲子

- 羲庭