景书国

【摘要】目的:研究讨论急性脑血管病患者血浆D-二聚体测定的临床意义。方法:选取2019年3月到2020年3月本院收治的急性脑血管病患者40例,其中脑出血24例,脑梗死患者16例。选取同期于本院体检健康者25例,分别分为脑出血组、脑梗死组与对照组三组。观察对比三组急性期、恢复期D-二聚体浓度。结果:急性期脑出血组、脑梗死组患者D-二聚体浓度明显高于对照组健康者,脑出血、脑梗死组患者D-二聚体浓度比较无明显差异。脑出血、脑梗死组恢复期D-二聚体浓度明显下降。结论:脑出血和脑梗死均处高凝状态,但两者的表现不同,高凝状态下可导致血管硬化破裂的发生,研究结果表明,血浆D-二聚体的测定,对急性脑血管病病程的观察诊断提供了重要的依据。

【关键词】急性脑血管病;D-二聚体

【中图分类号】 R742

【文献标识码】A

【文章编号】2095-6851(2020)08-116-01

近些年,凝血以及纤溶系统的功能失调对急性脑血管病患者的影响一直备受关注,而D-二聚体则是纤溶系统在对不溶性交联纤维蛋自行降解工作后所产生的一种物质,该产物存在一定的特异性,其能够对患者体内凝血酶的活性进行反映,同时又反映着纤溶酶的活性[1]。很多疾病当中都能监测出D-二聚体指标升高,但在急性脑血管病中更为常见[2]。为探究急性脑血管疾病患者血浆D-二聚体测定的临床意义,本文选取2019年3月到2020年3月于本院接受治疗的急性脑血管病患者40例,以及25例健康者进行探究分析,现报告如下。

1?资料与方法

1.1?一般资料

选取2019年3月到2020年3月本院收治的急性脑血管病患者40例及25例健康者进行研究对比。40例急性脑血管疾病患者中脑出血24例,其中男14例,女10例,年龄27~71岁,平均年龄(62.3(3.6)岁;脑梗死患者16例,其中男10例,女6例,年龄28~73岁,平均年龄(63.8(3.9)岁;健康者男14例,女11例,年龄27~72岁,平均(62.1(3.2)岁。三组患者在性别、年龄等一般资料上比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:(1)急性脑血管患者均符合全国脑血管病会议指定的标准,并行CT扫描或MRI验证;(2)患者对研究内容知情自愿参与,并签署知情同意书。排除标准:(1)合并患有高血压、糖尿病患者;(2)存在癫痫、精神病史患者。

1.2?方法

所有患者在采用重庆中元汇吉生物技术有限公司生产的全自动凝血仪进行免疫测定,试剂盒配套使用。急性脑血管病患者在入院7d内抽取空腹静脉血1次,入院治疗15d再次抽取空腹静脉血1次,患者在第一次检测之间均没有服用抗凝以及纤溶药物。对照组健康者在入院24d内抽取空腹静脉血1次,15d再抽取空腹静脉血1次。

1.3?观察指标

观察比较脑出血组、脑梗死组与对照组健康者急性期、恢复期血浆D-二聚体的浓度。

1.4?统计学方法

研究数据运用SPSS22.0软件进行处理,计数资料以(n)表示,行x2检验,计量资料y以(x±s)表示,行t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2?结果

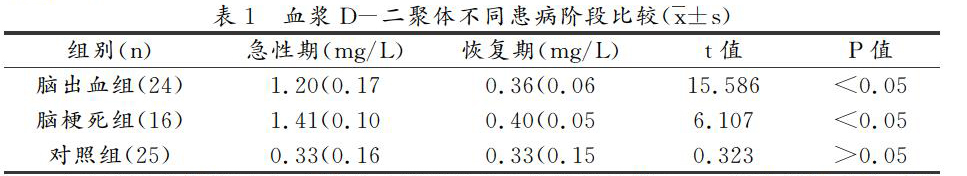

研究结果显示,脑出血组、脑梗死组患者在急性期血浆D-二聚体的浓度指标明显比对照组健康者要高,脑出血、脑梗死组患者恢复期血浆D-二聚体浓度明显低于急性期(P<0.05),如表1所示。

3?讨论

机体凝血以及纤溶功能保持在一定的范围内是机体正常运行的前提,两者其中之一出现功能性紊乱均有可能会引发严重的血栓类疾病,急性脑梗死的发病原因则是小动脉发生血栓,进而引发脑血管阻塞的情况,患者患病后的患病程度以及血栓再通速度则在一定程度上对临床治疗急性脑血管疾病产生一定的影响[3]。机体纤溶蛋白的生成以及分解均是比较复杂过程,交联纤维蛋白被降解后会产生肽段,而D-二聚体则是其中最小的肽段,血浆D-二聚体存在较高的稳定性和敏感性,并且其特异性也比较强,血浆D-二聚体浓度的提高说明了患者血栓的形成以及溶解均得到了增强[4]。

本次研究的结果显示,急性脑血管病患者在急性期血浆D-二聚体的浓度较对照组健康者以及恢复期的指标要高,由此可知,急性脑血管病患者高凝以及纤溶反应均已增强,高凝状态要比纤溶效果更强,并且处于持续存在的状态,推测其可能的原因为血栓的形成或血管硬化的发生,这些情况是脑出血及脑梗死的发生前提,在处理中需要结合实际情况,采取合适的治疗方式进行治疗,防止脑梗死的再次发生,避免出现血管破裂出血的情况。研究结果还显示,经15d治疗后脑出血患者及脑梗死患者与对照组健康者血浆D-二聚体比较无明显差异(P>0.05),该结果表明,急性脑血管病患者经治疗后高凝状态及纤溶反应均得到有效改善,此时急性脑梗死与血管破裂出血的发生概率明显降低。若治疗后结果显示血浆D-二聚体水平并无明显变化,则说明治疗没有达到预期的效果。

本次研究表明,对血浆D-二聚体的测定,有助于临床对急性脑血管病患者的病程进行诊断,在一定程度上反应了其接受治疗后的治疗效果,并且为预后治疗工作提供了相关的依据。研究结果中,脑出血组与脑梗死组患者恢复期血浆D-二聚体浓度没有明显的差别,提示脑出血及脑梗死为血栓的两种不同表现,即便是急性脑出血,其发病的原因也不是原发或继发的纤溶亢进,反而为高凝状态下的血管硬化破裂。

参考文献:

[1]?朱远群.缺血性脑血管病患者血浆D-二聚体测定的临床意义[J].广西医学,2008(08):1170-1171.

[2]?牟青杰,王红艳,王占聚.急性脑血管病患者治疗前后血浆D-二聚体的变化及临床意义[J].中國实用医药,2008(05):3-4.

[3]?贾陆红,付伟,徐霞,郑锐,聂忆秋.急性脑血管疾病患者血浆D-二聚体测定及其临床意义[J].华北煤炭医学院学报,2007(02):202-203.

[4]?杨艳敏,王孟春.急性脑血管病患者血浆D-二聚体测定的临床意义[J].中国实用内科杂志,2002(10):599-600.

- 试论西瓜种植中病虫害防治技术

- 论温室蔬菜病虫害综合防治

- 京山市松材线虫病防治存在困难与对策

- 解析水稻早衰原因及防早衰的有利措施

- 浅析玉米大斑病及防治建议

- 黄瓜和番茄的缺素症状及应对方法

- 玉米病虫害综合防控要点分析

- 植物保护技术与病虫害的综合治理研究

- 探讨动物治疗合理用药注意事项

- 布病的危害诊断及其防治

- 试论动物疫病监测在动物疫病预防控制中的作用

- 探讨乡镇畜牧兽医站畜禽疾病防治现状和改进措施

- 解读动物检疫电子出证的现状

- 基于利用抗生素治疗副猪嗜血杆菌病存在的利与弊分析

- 畜牧兽医动物防疫工作策略及相关问题研究

- 泸水市称杆乡鸡痘病的流行调查、病因分析及防治对策建议

- 低碳畜牧业发展的策略研究

- 一例葫芦壳治疗羊口炎的方法

- 关于小反刍兽疫症状及防治措施分析

- 基于兽医临床诊疗中的合理用药研究

- 浅析鸡绿脓杆菌病的诊断与防治

- 在畜牧养殖临床诊疗中的合理用药研究

- 兽医诊疗过程中的合理用药

- 畜牧养殖可持续发展路径分析探讨

- 探讨青贮玉米在畜牧养殖中的应用优势及制备

- prioritised

- prioritises

- prioritising

- prioritization

- prioritizations

- prioritize

- prioritized

- prioritizer

- prioritizers

- prioritizes

- prioritizing

- prioritizings

- priority

- priority claim

- priorityclaim

- priorly

- priors

- priors'

- priorships

- prior-to

- prior to

- prise

- prised

- prise open

- prises

- 公益的事

- 公益金

- 公直

- 公直无私

- 公相

- 公示

- 公示制

- 公示墙

- 公示栏

- 公示牌

- 公社

- 公社化

- 公社社员墙

- 公祖

- 公祭

- 公祺

- 公禰

- 公/私

- 公私

- 公私不可不明, 法禁不可不审。

- 公私两便

- 公私两利

- 公私两尽

- 公私两济

- 公私交迫