苏妍竹 冯学勤

【摘 要】 作为动画艺术的重要种类,偶动画的类型独立性问题尚未得到充分讨论,往往与定格动画相混淆。要确立偶动画的类型独立性,就必须在与动画艺术的其他类型进行比较的基础上,得到其特殊的形式分析要素。第一,“生命形象”是将偶动画从定格动画中区分出来的关键要素,这一要素同时构成动画艺术理论、一般艺术理论和现代美育理论的共同交点;第二,“实体媒材”可将作为定格动画的偶动画与二维手绘动画及三维数字动画加以区分,而这种类型比较,能够更全面地呈现动画艺术跨媒介发展史;第三,“有限运动”这一要素,是在“有限动画”和“全动画”的参照系中,定位偶动画的运动特点。最终,阿甘本发展自德勒兹电影理论的“运动—姿态”,可以使这三个要素形成紧密联系,并提供一种动画艺术本体论的新视点。

【关键词】 偶动画;定格动画;生命形象;媒材;“运动—影像”;“运动—姿态”

“偶动画属于定格动画的一种”,似乎是一个不言自明的范畴。也正因为这一点,偶动画从未获得深入的类型学探讨,也未与定格动画做出明确区分。巴瑞 · 普维斯(Barry Purves)在其经典教材《定格动画:创作要點与技法》(Basics animation 04: Stop-motion)中称:“定格动画常指在一定的空间里,通过操控人偶、物件,以及影像来进行逐帧拍摄,再以连续放映这些静帧图像的方式实现动画效果的动画创作形式。”[1]定格动画由“逐帧拍摄”这一制作方式进行界定,偶动画仅被包含其中,而在日常使用中人们往往不加区别。当我们面对杨 · 史云梅耶(Jan ?vankmajer)的《肉之恋》(Zamilované maso,1989、诺曼 · 麦克拉伦(Norman McLaren)的《邻居》(Neighbours,1952)等实验动画作品时,这种混淆就更易发生。事实上,普维斯自己就因这种混淆而困惑,在另一本《定格动画:激情、过程与表演》中,他宁愿将自己称为“模型动画师”(Modeling Animator)或“偶动画师”(Puppet Animator),来替代“定格动画师”(Stop-Motion Animator)这个他并不喜欢的称谓。[2]显然,并非所有的模型都是偶,也并非所有的定格动画都可称为偶动画,偶动画的类型独立性和形式特殊性问题并没有得到充分讨论。事实上,这一讨论充分与否,建立在对三个问题的阐释基础之上,即“生命形象”的内涵问题,动画的跨媒介发展问题,以及动画的艺术本体论问题。

一、“生命形象”:偶动画

与定格动画的区分

要解决偶动画与定格动画的区分问题,首先要从“什么是偶”这个问题出发。根据殷继明的《汉语同源词大典》:“《说文 · 人部》:‘偶,桐人也。《字汇 · 人部》:‘偶,木像曰木偶,土像曰土偶。《南史 · 鲍泉傅》:‘面如冠玉,还疑木偶。宋苏轼《六观堂赞》:‘吾观架生,终日疑怖,土偶不然,无罡碍故。按,偶以像人故有匹偶之衍义。”[1]据《说文》:“偶”的本义是“桐人”,即木质的假人;据《字汇》:除了木质的“木偶”外,还有“土偶”;而所谓“偶以像人”是指,偶是对人的形象的模仿,其衍生义为“配偶”。我国著名偶动画导演虞哲光在《木偶戏艺术》中,也表达了类似的观点,他认为“偶”起源于“俑”:“用桐木雕的‘俑,或者用陶土烧的‘俑来代替活人。”[2]如其所言,《礼记 · 檀弓下》即称“孔子谓:为刍灵者善,谓为俑者不仁。不殆于用人乎哉?”郑玄注称:“俑,偶人也,有面目机发,有似于生人。”[3]相比用稻草扎成的明器“刍灵”,“俑”太形似于真人,令人联想起活人祭祀,故而孔子认为“不仁”,所谓“始作俑者,其无后乎,为其象人而用之也”(《孟子 · 梁惠王上》)。总之,“偶”本指土、木制成的拟人形象,一个重要的功能是作为殉葬用品,与宗教祭祀或巫术相关;除了这一功能外,正如叶明生所言,“如果殉葬的俑偶是傀儡起源一个源头的话,那么儿童‘玩偶也是人类傀儡(偶类)产生不可忽略的源头”[4],娱乐或游戏是偶的另一功能。这两个功能具有内在一致性,即皆是通过对真实生命进行模仿的形象,来为人们提供一种幻象式的满足。

作为“对真实生命进行模仿的形象”,偶动画的第一个形式分析范畴即“生命形象”。通过“生命形象”,我们首先能将偶动画与定格动画进行有效区分。定格动画是从拍摄方式或制作手段角度出发的动画类型学范畴,而偶动画则从拍摄对象—生命形象的角度出发。换言之,那些并不以生命形象作为拍摄对象、仅仅是单纯地表现非生命形象的运动,或单纯对某一形态变化过程进行探索的定格动画作品,就无法归入“偶动画”。这点反向提示我们,尽管在定格动画中偶动画占据了绝对比重,但还有许多先锋和实验性质的重要作品不该被遗忘。人们总是更多关注那些以“拟人”—模拟人类生命形象同时承担了叙事功能的作品,而忽略了对动画艺术进行纯形式探索的那些宝贵尝试。事实上,史云梅耶的《肉之恋》正具有实验的性质,他利用定格拍摄技术来表现两块肉进入油锅前的互动,尽管其运动表现带有一定的拟人性,然而肉本身并非生命形象,更准确地说是对生命形象的戏仿;麦克拉伦的《邻居》更是如此,这一“真人定格”作品尽管表征着动画跨越媒介差异性的艺术本体论探索,即“真人”与偶或手绘形象一样可以成为动画的对象,然而真人并非“偶以像人”,而是将真实生命作为偶形,换言之,是“人以像偶”。

需要指出的是,“生命形象”不仅有区分偶动画与定格动画的作用,还构成动画艺术理论、一般艺术理论乃至现代美育理论的共同入口,进而使偶动画获得一般性理论与多学科视角的支持。首先,除了那些直接探索形式变化或运动形态的实验动画,包括偶动画在内的绝大多数动画作品,均是一种关于生命形象的艺术。动画的英文单词“animation”,包含变形和拥有生命两个含义。美国动画研究者唐纳德·克拉弗顿对动画进行的谱系学研究称:“这个双重含义起源于罗曼斯语言中的动词animer和它的拉丁语源animare,意思是呼吸或吹气,还有名词形式animation从意为生命或呼吸的anima和意为被吹拂之物的animationem而来。”[1]“呼吸”和“生命”之间的联系,是“动画”一词古老的词源学意涵。到了现代,animation又衍生出改变、变形的含义,animer和to animate都是述行性的。他们都用来陈述采取一项行动、促使某件事的完成或状态的改变。[2]如其所言,一般动画艺术理论正涵盖了上述所讨论的两类创作,即生命形象本身的运动和变形,以及非生命形象的单纯变形。

“变形”即形式本身的变化。“形式”这个范畴在外延上要大于“形象”,更远远大于“生命形象”。从此出发,“生命形象”不仅意味着对生命幻象式的创造,更深层的意涵是指人类本身对形式的创造:生命形象的创造,首先出自人类所拥有的形式创造能力,而艺术正是这种形式创造能力的显现。动画艺术与其他艺术一样,都展现了人类生命强大的形式创造能力。这点,正是动画艺术理论与一般艺术理论的交汇点。而在这种关于生命的形式创造过程中,人类与动物保持着自然连续性的感性经验,也最终升华成为美感经验,进而生成现代美育理论的中心范畴。席勒称:“感性冲动的对象用一个普通的概念来说明,就是广义的生活……形式冲动的对象……就是同时用本义和引申意义的形象,这个概念包括事物的一切形式特征以及它与各种思考力的关系。游戏冲动的对象用一个普通的概念来说明就是,可以叫作活的形象。”[3]“活的形象”即“生命形象”,其德文原文是“lebende Gestalt”,“Gestalt”即“格式塔”,其义为“完整的形式”;“生命的完整形式”,正可译为“生命形象”。生命形象,构成生命—感性冲动和艺术—形式冲动的产物,这正是现代美育理论的起点。作为“生命形式”的“生命形象”,生命成为形式的内容,而形式成为生命的显现。

二、媒材特殊性 : 在二维手绘动画

与三维电脑动画之间

生命形象总是要借某种艺术形式来表现,不同的艺术形式所表现出的生命形象差异性,首先源自媒介材料本身的差异性:任何一种艺术类型,都由一种或多种媒介材料所构成;从这个角度出发,艺术即媒材。因此,如果要进一步明确偶动画的类型特殊性,将之与动画艺术的其他类型加以区分,就必须从媒介材料的差异性入手进行比较。从媒材差异性出发,动画艺术可以分为三大类型:二维—手绘动画、以偶为主要拍摄对象的实体—定格动画和三维电脑动画。而这三大类型,可分别代表动画艺术史的三个阶段:以绘画为起源媒介的动画前史阶段,以电影为发展媒介的现代动画—机械复制阶段,以及当代动画及其所处的数字媒介阶段。这三个阶段构成动画艺术完整的跨媒介发展史。于是,偶动画与二维手绘动画及三维电脑动画的比较,就不应只是一种横向的类型比较,更应该放在跨媒介发展史的脉络中展开。

第一个阶段即动画前史的阶段,一般指原始社会[4]到19世纪末现代动画诞生前。在这个阶段出现了大量能够呈现运动幻象、代表原始动画形态的例证,包括史前洞穴壁画中大量表征动物运动的叠影图、古代伊朗绘制着山羊运动分解图的陶杯、世界各地出现的手翻书以及19世纪欧洲出现的幻盘、西洋镜、活动视镜等。[5]这些来自不同时代的例证都有一个共性,即均是以绘画手段制作出数量不等的、二维的运动分解图,并主要通过人力放送的形式,呈现一个简单的运动幻象。[6]无疑,在动画前史阶段,动画艺术的起源媒介是绘画。此外,人类身体作为艺术的“元媒介”也不该被忽略:比绘画等造型艺术更古老的艺术类型,正是由身体这个“元媒介”所表现的“诗、乐、舞”的统一体;而绘制出来的动作分解图要真正呈现运动的幻象,当然也离不开身体—即人力的放送。在这一极为漫长的媒介发展阶段,偶动画这种以雕塑为起源媒介的动画艺术类型并不存在,因为人类尚无法逼真而高效地制作出关于立体形象的运动分解图。尽管自文艺复兴始,西方绘画就因透视法的掌握而实现了对三维实物形象的逼真模仿,然而这种形象逼真性的达到毕竟十分不易,作为动画前史例证的运动分解图都只是由二维的、最简单的线条所绘制。当然,动画前史阶段存在着一种与偶动画相似的艺术类型即偶剧(或称“傀儡戏”)。然而,偶剧尽管同样表现偶、同样依靠身体这一元媒介来呈现运动,但它却与偶动画存在本质区别:前者仍表现为真正的实物的连续运动,后者却是实物运动轨迹的影像“组装”。

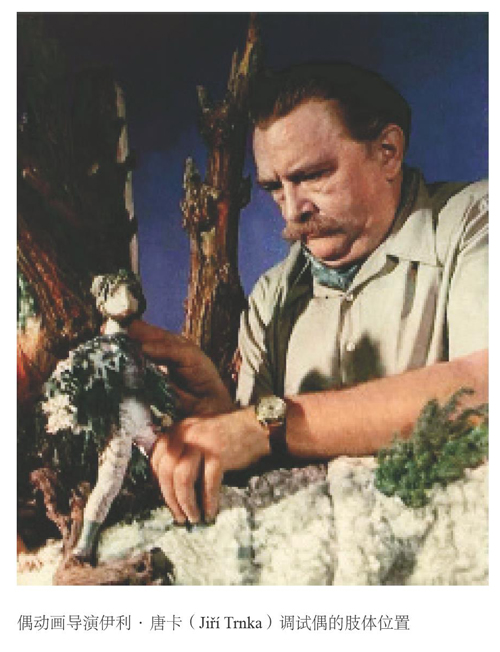

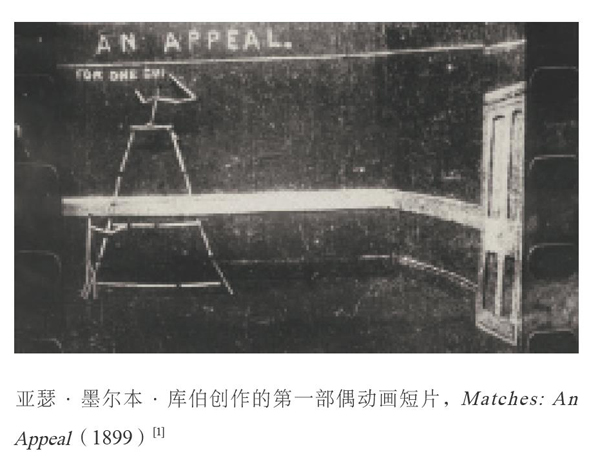

具备逼真而高效的对三维实体材料的形象复制能力,是偶动画诞生的先决条件。于是,建立在摄影术基础上的电影,构成了偶动画诞生的前提媒介。需要指出的是,尽管电影这一新媒介促成了包括二维手绘动画在内的动画艺术的整体成熟,但从媒介发展史角度出发,动画整体进入第二阶段,也就是现代动画—机械复制阶段。真正能够代表机械复制时代的动画类型是以偶动画为典例的定格动画。[1]在这一阶段,摄影术作为新兴媒介,能够直接复制现实事物的形象运动瞬间,基于摄影术诞生的电影则能直接复制现实事物的运动影像。事实上,摄影及电影的这种媒介复制性,对1910年代中后期逐渐依附于电影工业的二维手绘动画来说并非必要条件,只是起到了辅助性的作用—仅仅是将绘制在赛璐珞片上的运动分解图拍成电影胶片。诸如奥斯卡 · 费钦格(Wilhelm Oskar Fischinger)那些不需要摄影机、直接刻绘在胶片上的“绝对电影”(Absolute Film),更确切地说毋宁是“直接动画”(Direct Animation)[2],因为他从一开始就已放弃了摄影这一机械复制媒介。现代动画那往往被人不加区别地混入“电影前史”中的标志性起点,即埃米尔 · 雷诺(?mile Reynaud)的活动戏影机(praxinoscope)及其在1880至1890年间的多部作品,也并不依赖摄影术,甚至不依赖电影的放映设备和技术。[3]然而,对偶动画乃至所有实拍—定格动画来说,机械复制的摄影技术却是前提性的,因为偶的媒介属性—即由真实材料塑形的立体生命形象,只有通过摄影的复制功能才能实现。于是在19世纪末,对连续摄影机的定格技术被发现后,最早的偶动画作品才由亚瑟 · 墨尔本 · 库伯(Arthur Melbourne Cooper)创作出来。

在19世纪末到20世纪末这一个世纪里,就三维形象及其运动影像的逼真表现而言,摄影术和电影占据了绝对的主导地位。但是,自20世紀六七十年代以来,基于计算机图形学的数字媒介,逐渐具有越来越强大的三维影像表现能力。80年代中后期以来,皮克斯工作室成为引领整个行业发展的先驱性力量,该工作室于1995年创作的第一部三维动画电影长片—《玩具总动员》(Toy Story,1995)宣告动画艺术从整体上进入了第三个阶段—数字媒介阶段。与偶动画相比,三维数字动画尽管同样呈现为立体影像,然而其媒介材料具有虚拟性质。机械复制时代的电影是以真实媒材为对象的影像复制,所谓复制即指媒材的差异性得到了忠实的呈现,这点正如聂欣如指出的那样,“正是因为电影媒体的‘透明,我们才能在动画片中看到绘画的技法、在偶类片中看到玩偶的不同材质,在剪纸片中看到平面纸张图案化的镂空,等等,对于电影来说,对象的材料性质和运动方式是它所无法改变也无法干预的”[2]。电影媒材透明的特质正是机械复制的明确表征,正是基于这一特质,偶动画形象能够完整展示出实体材料的自然属性。然而,数字媒介是一种将电子信号以二进制的数位形式进行编码并转换为光讯号的虚拟介质,它并非像传统的摄影及电影那样是通过一种真实媒材对另一种真实媒材的影像复制,而是一种虚拟媒材对真实媒材之影像的拟真,聂欣如将这种性质称为“寄生性”[3]。

偶动画的前提媒介“摄影”与其形象创造使用的真实媒材之间,存在着列夫 · 马诺维奇(Lev Manovich)所谓的“索引”关系。[4]而虚拟媒材却在对影像的直接拟真过程中取消了这种关系,随即取消的还有真实媒材和传统媒介所决定的影像质感的差异性—所谓的“质”早已消解在数字媒介创造的超真实世界中。必须指出的是,这并不意味着数字媒介无法呈现真实媒材和物理现实的差异性,相反,它在技术上具有拟真一切媒材及其差异性的巨大能力,它甚至能够自由创造现实中并不存在的媒材影像。因此,更准确地说,它所抹杀的是机械复制时代影像差异性的根源—现实性或自然性本身。既然数字媒材已经突破了真实材料在表现力上的限制,能够精确模拟甚至自由改变任何一个偶的媒材影像,那么偶动画是否必然在动画艺术跨媒介发展的最新阶段彻底丧失自身的独立性?

三、运动特殊性 : 有限动画的短与长

对于动画艺术而言,形象和媒材并不足以支撑一个生动完整的生命形象,关键的维度在于生命形象的运动形式或者“活的形象”。正是在这一点上,作为运动幻象的创造艺术,动画相比音乐、绘画、雕塑等更早出现的艺术类型,具有更完整全面的创造性;同样因为这一点,偶动画本身具有一种无法被数字动画所超越的独立性;换言之,偶动画类型独立性的关键,建立在运动表现这一动画艺术的本体论要素之上。当然,运动表现这一分析要素并非是孤立的,而与形象及媒材这两个要素紧密联系在一起。

“定格”一词译自英文的“stop motion”,直译为“停止运动”。对于这一意涵,普维斯抱怨称:“‘stop motion这个拼凑起来的词本身存在矛盾,我不知道这个词是从哪儿来的,因为动画师并没有让运动停止。我们同时也并没有创造任何真实的运动,而是在创造一种运动的幻象,以及随之产生的生命幻象。我们只是在对付一些本身已经‘停止的物体,赋予它们‘运动的幻象。”[1]然而必须指出的是,“stop motion”指的是摄影机快门运动的停止,而非普维斯所理解的偶本身运动的停止。普维斯认为“stop-frame”(定帧)是更准确的一个词,“‘定帧更接近实际发生的情况,只要当我们通过摄影机(或未被拍摄下来的数字帧)工作时,帧必定停止了运动。一段定格动画电影中被感知到的运动,发生在我们根本无法看到的帧与帧之间,实际上真正的运动根本没有发生”[2]。事实上,“定帧”首先是由于连续摄影(choronophotography)的机械内部运动被终止了,这一技术最早可以追溯到1895年爱迪生工作室导演阿尔弗雷德 · 克拉克在《处决苏格兰女皇玛丽》(The Execution of Mary, Queen of Scots,1895) 中使用的停机替换(stopped-camera substitution)[3]技术,而亚瑟 · 墨尔本 · 库伯在19世纪最后几年里发明了定格拍摄技术,遂被认为是定格动画的第一人。[4]普维斯所提出的以下内容无疑是正确的,即被察觉到的运动只是运动的幻象,真实的运动并未发生于摄影机前,而运动的幻象则生成于“我们根本无法看到的帧与帧之间”。这与诺曼 · 麦克拉伦那切中动画艺术要害的本体论界定高度一致,“动画不是一种呈现运动的绘画艺术(‘会动的画),而是将绘画当做手段的运动艺术(‘ 画出来的运动);帧与帧之间发生了什么,远比每帧图像上存在什么重要;动画因此是一种对帧与帧之间那难以辨识的裂缝加以操控的艺术”[5]。如果学舌麦克拉伦,那么偶动画也自非“会动的雕塑艺术”,而是“雕塑的运动艺术”;手绘动画是事先将运动分解为一张一张的图画,偶动画则反之,是靠一点一点改变(或替换)肢体与表情器官的位置,以呈现一个运动的轨迹。戏言之,偶动画“组装”而非“分解”运动。当然,偶动画与手绘动画一样共享动画艺术的本体,普维斯“不可见的运动”生成于麦克拉伦“难以辨识的裂缝”之中。

“裂缝”即时间艺术与造型艺术之间的媒介边界。作为生命形象—运动幻象的创造艺术,动画即造型艺术的跨媒介产物。关键在于镜头前每秒钟所记录的、绘制或摆拍出来的帧的数量,正是这些数量不等的帧将原本并无间隙的时间—运动打开了裂缝,而造型艺术作为时间—运动的切片又在连续放映的过程中超越了自身的媒介边界,成就了一种新的时空综合艺术。在动画类型学中,“全动画”与“有限动画”正是可以用来说明“裂缝辨识度”的范畴。弗尼斯(Maureen Furniss)称:“在大量的绘制性动画作品中,‘有限动画与‘全动画是任何作品中用来归纳美学倾向的两个词汇。‘全动画作品通常只使用一个画格(有可能是两格)。它意味着每一个图像只能在胶片的一个画格(或者两个画格)里使用一次。”[6]所谓“只使用一个画格”的全动画,指每秒24格(帧)这个在人眼中感受到与电影所捕捉到的真实运动一样流畅的速率;每幅表现运动细微差异的图像占一帧,即所谓的“一拍一”,即可达到运动的自然流畅感。对于二维手绘动画而言,要达到“全动画”的表现,就必须更加精确地分解运动,这首先意味着以秒为单位的画帧数量大幅增加;然而即便如此,掌握复杂运动的规律本身也并不容易,机械复制时代“转描仪”(rotoscope)的使用,就是为了通过对摄影影像的直接描摹,来更加精确和高效地模仿自然真实运动。到了数字媒介时代,这种半手工、半机械的二维技巧转变成三维的、效率更高的动作捕捉(mo-cap),运动以参数的形式被输入计算机;同时,一个关键动作(“关键帧”)到下一个关键动作之前的补间画帧,也从费时费力的手工绘制转变成了计算机自动生成。

于是,在三维数字动画时代,运动的高度流畅以及媒材的高度拟真,皆使得那来自动画艺术本体的“裂缝”变得越来越难以辨识,而动画艺术的原生媒介特性则更是被流畅的、超真实的运动影像所吞噬。然而,這种“裂缝”以及被动画所征用的造型艺术本身,却在“有限动画”中清晰可见。“在每秒24格中,尽可能地运用重复动作,并延长画面停顿的拍摄格数,以减少动画的绘制张数。通常生产一秒钟电视动画片,动画不超过六张。”[1]这种技术的大规模使用首先要追溯到20世纪40年代叛离迪士尼全动画的美国联合制片公司(UPA),而继承了UPA精神的萨格勒布学派以及对UPA技艺加以商业化运用的日本电视动画皆为“有限动画”的历史例证。帧数的减少一方面是为了减省成本,另一方面则也激发了一种独特的动画风格探索:迪士尼的全动画总体上采取一种现实主义亦即模仿真实自然运动的经典风格,UPA则更多拥抱的是抽象化、简约化的现代主义风格。对二维手绘动画而言,一方面,运动的简约化首先来自形象的简约化,于是在UPA及萨格勒布(Zagreb)的作品中美术设计的因素被再度凸显出来,彰显了动画艺术那最为古老的起源媒介之力量;另一方面,帧数减少也并非仅带来卡顿、掉帧等不愉悦的运动表现,相反,抽象化的运动表现更易使人们聚焦于一种对运动本身的纯形式欣赏,而非即刻迷失于流畅的运动所带来的娱乐体验,或仅仅专注于与商业电影无所区分的叙事,于是动画艺术的本体抑或“裂缝”本身反倒因此得到清晰辨识的契机。

尽管有限动画更多是对绘制动画的类型描述,然而偶动画在运动表现上也主要属于“有限动画”。这点首先来自偶本身的媒材特殊性,“大部分偶类片中的角色都是用刚性材料来制作的,因为物质材料需要克服它在空间中所承受的重力,这也就决定了大部分偶的运动表现是机械的、木讷的,不够流畅的。这倒不是说刚性的物体天生便不能具有流畅的运动,而是因为刚性物体在拍摄过程中会碰到定位的问题,一个物体如果是刚性的,那么它的一个部分运动(如关节偶的肢体)便会传递给全身,不像柔性的物体,局部的运动不必牵动全身。刚性物体的连带牵制在逐格的拍摄过程中会给整体造成微小的位移从而使整体运动效果产生晃动不稳的僵硬感”[2]。由于媒材本身的特性所带来的拍摄效果,以及制作成本等因素,机械复制时代的偶动画作品,以及当代大多数偶动画短片,主要采取一拍二或一拍三的有限运动形式,甚至采用静帧来延长拍摄时间,聂欣如所说的“僵硬感”或卡顿感不易消除。当然,在当代那些达到影院级别的商业偶动画长片中,借助“龙定格”(Dragonframe)等数媒软件,偶动画的拍摄速率甚至超过24帧,运动的流畅性在技术上已完全不是问题。

但是,数字媒介的介入也使得偶动画存在丧失自身美学风格的危险,并危及自身的类型独立性。如果运动表现上数媒辅助的偶动画以三维动画为标杆,那么无论如何也无法达到后者的精细程度,因为后者作为拟真媒介,完全没有材质对运动的限制。即便如莱卡的《通灵男孩诺曼》(Para Norman,2012)、《久保与二弦琴》这些影像品质极佳的作品,也无法逼真表现头发或眉毛等细节的自由运动;而主要依靠部件替换来实现的表情运动,更无法达到数字三维表现的自如程度。换言之,盲目追求动作流畅的偶动画在运动表现上尽管可以达到全动画的一般水准,自身的特性反倒被数字动画所遮蔽;又因主要特性即运动表现被遮蔽,偶动画造型及材质本身的特性反倒更加显现其不足。相比之下,《了不起的狐狸爸爸》(Fantastic Mr. Fox,2009)、《犬之岛》(Isle of Dogs,2018) 同样作为商业动画长片,虽然也采用了辅助性的数字技术,却最大程度地凸显了偶动画本身的运动特性:卡顿感不再是要克服的对象,反而与角色性格、动作特征乃至配乐相共振,形成了一种有意味的节奏感;“静帧”也不再是拖延时间的花招,而是变成一种通过终止运动以控制节奏、同时展现造型魅力与承载表征意涵的卓越技巧。这种本体性的因素决定了数字三维动画对偶动画运动表现特征的拟真毫无意义,尽管在技术上它同样能够做到。如果对媒材特质的拟真使数字动画超越偶动画的视觉品质的话,那么对偶动画运动表现特征的拟真则会放弃数字动画自身的长处,即自如地创造复杂、精微、流畅和逼真的运动幻象。

四、从“运动—影像”到“运动—姿态”:一种动画本体论的新视点

三维数字动画作为资本和技术的双重宠儿,因虚拟媒材决定的自动化的运动创造,使得决定动画艺术本体特征的“裂缝”越来越难以被觉察。因此,就包括偶动画在内的动画艺术而言,其本体论认识必须得到进一步深化。数字媒介带来了两方面的影响:一方面,电影作为机械复制影像的媒介特性被拟真所取代,越来越趋向一种动画化的发展[1];另一方面,动画的起源媒介特性及由此决定的本体性特征也日益模糊,日益成为德勒兹那种与电影无所区分的“运动—影像”。在《电影1:运动—影像》中,德勒兹先是称皮影戏等往往被视为电影前史的前现代投影系统绝非电影的谱系,对自然形象进行复制的摄影及“选择等距瞬间制造连续感”并对“任意瞬间”(any-instant-whatervers)加以复制的“快照”(snapshot,即连续摄影的技术前提)才决定了电影的诞生。他进而称:

如果动画可完全归为电影,是因为绘画本身不再构成一种姿态或已完成的形象,而是描述一个处在形成或消失进程中的形象—通过捕捉在此进程中的任意瞬间的点线运动。动画并不关涉欧式几何,而是与笛卡尔式的几何学相关。它并不为我们提供某一单一时刻中被描述的形象,而是在运动的连续性过程中被描述的形象。[1]

换言之,德勒兹认为,只要拒绝造型艺术的谱系,忽略绘画乃至雕塑一开始所捕捉的“姿态”—抑或静态的“生命形象”,动画就可被归入电影。诚然,单从“运动—影像”出发,动画与电影一样共享解析几何(笛卡尔几何)的时间延展性,然而动画的起源媒介恰恰包含被德勒兹断然否定的电影前史例证的共同因素,平面刻绘(包括二维绘画与皮影等)与偶是动画不可忽视的造型艺术起源,更不可忽视的是德勒兹用几何学比喻所自然忽略掉的物质媒介属性。尽管摄影术也在随后的发展过程中成为造型艺术的新种类(“艺术摄影”),但这种艺术的“创造”永远受缚于真实自然,从“透明”的摄影术发展而来的电影,同样建立在对真实自然运动加以复制的基础之上,哪怕是蒙太奇这一电影艺术的形式语言诞生之后也摆脱不了这点。德勒兹所说的“任意瞬间”是通过电影的复制,而将处在自然—生成序列中的“特殊瞬间”加以“同质化”的结果,换言之将“瞬间”从自然与现实之“特殊”(即差异性)中抽离变成人为与幻象之“任意”—处在自然或现实序列中的任何一个瞬间都不是“任意”的。在电影那里,“任意瞬间”与“特殊瞬间”存在着一种不可离弃的索引关系,相反,在造型艺术及动画那里,其创造却可以从真正的“任意”开始:作为不同于机械复制的幻象艺术,造型艺术的起点就是“任意瞬间”,而非必然要以“特殊瞬间”为起点;除了转描仪、动捕这种为了流畅性及与此紧密相关的生产效率而丧失动画艺术精神的辅助性工具之外,动画的运动幻象并不来自于“特殊瞬间”。因此,即便德勒兹要把动画归为电影,也只能停留在其“如果”一词所代表的假设上。

这点恰恰是由造型艺术及其媒材本质所决定的,“画出来的运动”也好,“雕塑的运动艺术”也罢,“造型的运动艺术”其真正意涵是形象及媒材的特殊性在运动过程中被“扬弃”(aufheben)。这个來自黑格尔哲学的概念指向自我超越,而非简单地“抛弃”起源媒介的差异性。

作为德勒兹电影哲学的发展者,阿甘本关于“姿态”的阐释,对于我们理解造型艺术的跨媒介转向过程中所发生的“扬弃”具有启发价值。对于德勒兹而言,与造型艺术相关联的“姿态”—抑或处在静止瞬间的“生命形象”,在其借助电影而实现的跨媒介过程中丧失,成为单纯的“运动—影像”;然而阿甘本却称“电影的要素并非影像而是姿态”[2]。他认为,电影作为“运动—影像”的刻板性应该被打破,“实际上,每个影像被灌注生气,都是由于某种二律背反式两极对立:一方面,影像是对姿态的具体化和消除,另一方面,影像又使动能得到完好的保存”[3]。与德勒兹的论述策略一开始就强调二律背反中的一极不同,阿甘本在此恰恰要维系一种平衡性:他认为“影像”“存活于奇幻的孤立当中”,亦即将“特殊瞬间”同质化为“任意瞬间”;而“姿态”“总是以超出自身的方式指向其自身作为部分所从属的某个整体”[4]。“姿态”首先是由造型艺术所捕捉的,其“超出自身的方式”正是指造型艺术及其“欧式几何”的表征,在获得“完好保存”的“动能”之后,转向“笛卡尔几何”所表征的时空综合艺术。也正因此,阿甘本进而称《蒙娜丽莎》《宫娥》等经典绘画应该被视为“某个姿态的片段或一部业已亡佚的电影中的一个定格画面”,并做出如下极富魅力的论述:“全部艺术史仿佛发出无声的召唤,要求将影像解放为姿态。”[5]

阿甘本的这一论断,事实上是要以整个造型艺术史作为“援军”,来凸显“姿态”对于电影的重要性,使其从日益走向虚拟化的“运动—影像”及其“奇幻的孤立”中解放出来。他甚至采取一种极端的论述策略称“不存在影像而只存在姿态”[1]。既然“不存在影像”,那么德勒兹的“运动—影像”事实上已被阿甘本变更为“运动—姿态”。以“姿态”取代“影像”,一方面凸显摄影作为捕捉现实中特殊生命形象的意义,亦即强调摄影作为造型艺术的手段、而非机械复制工具的特殊意义,阿甘本恢复被德勒兹切断的造型艺术谱系正提示着这一点;另一方面,也正因这种凸显和强调,弱化了电影本身来自摄影术的机械复制属性—“影像”这个与现实存在索引关系的范畴,无时无刻不在提醒这种媒介属性。对于阿甘本而言,“姿态”是“影像被灌注生气”的根本来源,亦即真实生命的直接表征,可以破除“超真实”的“影像”所带来的“令人麻痹的魔咒”。[2]这一“魔咒”实际上指向的正是“二律背反式两极对立”中,影像对姿态的“消除”,我们也可以理解为“姿态丧失”。阿甘本曾经指出这一问题会直接抹杀个体的个性表达,“姿态在不可见的权力的运作下越多地丧失其自然随意性,生命就越变得不可辨认”[3]。无疑,这一现象同时也出现在其他类别的艺术作品之中,失去个性表征的生命形象只是形式的堆砌。所以,此处的摄影术因为“姿态”的介入而被赋予更为深远的意义:摄影作为记录造型艺术的手段,使得“生命”这种“不可言传之物”[4]真正获得了表达的途径和力量,使得“帧”具有真正的生命意味,也使得“生命形象”不再是影像、语言等手段的附庸。

对我们来说,“运动—姿态”为深入理解动画艺术的本体以及偶动画的类型特殊性提供了一个新视点。如果说德勒兹的“运动—影像”,以切断动画的造型艺术谱系为代价,把动画归入了电影;那么,阿甘本的“运动—姿态”,则以恢复电影与造型艺术的联姻,在事实上把电影归入了动画。何以如此?“姿态”不过是一种瞬间的、具有美学意涵的“生命形象”,这种形象在摄影术发明之前、更确切地说是摄影转变为艺术摄影之前,是由漫长的造型艺术所捕捉的;而保存了动能的“运动—姿态”,因此也首先应该是对动画艺术的理解,而非是对电影的描述。在动画前史中那些层出不穷的、不依赖电影而展示的运动幻象,皆非复制性的“影像”一词所能涵盖,如以绘画方式制作的“手翻书”或“幻盘”等;换言之,“运动—图像”或更具哲学意涵的“运动—幻象”,都比“运动—影像”的涵盖范围更大。电影只是动画的一种类型,如果我们像阿甘本那样强调摄影术只是造型艺术的一种新手段的话。正如马诺维奇所说:“从动画中诞生的电影,将动画推向了其自身的边界,最终仅仅成为了动画的一个特殊案例。”[5]如果要进一步破除影像、图像或幻象本身与现实相区隔的镜像性质,回归艺术的现实指向,那么“运动—姿态”就提供了一种人文主义的洞见。

正是在这一点上,偶动画作为“运动—姿态”的创造形式,首先意味着形象与媒材特殊性这些造型艺术的元素,不能在其转换为“运动—影像”的过程中被抛弃,相反,应该在运动表现这个本体论层级中得到充分凸显:如果“影像”正如德勒兹所使用的那样,具有对造型艺术的生命形象那来自特殊媒材—自然性本身的同质化倾向的话,那么“姿态”则因对造型艺术本身的强调而恢复了其在跨媒介转换过程中与运动本身形成的平衡。最终,偶动画作为动画艺术诸类型中对“生命形象”最为“立体”而充分的表现形式,其无法取消的手工创造特点,具有抵抗超真实影像的特殊价值。作为“生命形象”的特殊創造艺术,偶动画类型独立性的关键正奠基于此处。

- 浅谈高中英语阅读教学的创新途径

- 在高中英语以读促写课中渗透思维品质的培养

- 如何发挥“微课”在初中英语教学中的“点睛”作用

- 影视辅助在初中英语教学中的作用探讨

- 信息技术环境下高中英语教学巧用微课培养学生自主学习能力的研究

- 农村高中英语学困生的转化策略

- 农村初中英语“微课”有效教学设计与实践探析

- 农村英语教育发展滞后的几点思考

- 中职英语教学中信息技术的应用

- 浅谈中职英语课堂与信息化教学新模式

- 引入职业特色教学,提高英语教学实效

- 情感教学模式在中职英语教学中的研究

- 让中职学校的英语“学困生”不再“学困”

- 高中英语翻转课堂中的 激励性教学

- 课堂互动教学模式 在高中英语教学中的运用

- 试析初中英语课堂中 培养学生自主学习能力的途径

- 中学英语教学中翻转课堂模式的应用策略探讨

- 核心素养融入高中英语课堂的实践探究

- 翻转课堂在小学英语 教学中的有效性研究

- 基于整体外语教育理念的 智慧课堂

- 践行“行知合一”, 构建智慧英语课堂

- 撑起游戏的旗帜,为高中课堂“减压”

- 提问技巧及艺术性在初中英语课堂教学中的运用与探究

- 初中英语课堂教学中 学法指导的研究

- 浅谈英语课 如何让学生口耳并用

- immaterial

- immaterially

- immaterialness

- immaterialnesses

- immature

- immaturely

- immatureness

- immaturenesses

- immatures

- immaturities

- immaturity

- immeasurabilities

- immeasurability , immeasurableness

- immeasurable

- immeasurablenesses

- immeasurably

- immediacies

- immediacy

- immediate

- immediate boss/supervisor

- immediately

- immediatepossession

- immemorial

- immense

- immensely

- 通姻

- 通婚

- 通婚,连姻

- 通子

- 通学

- 通官

- 通宝

- 通客

- 通室

- 通宦

- 通宵

- 通宵宴饮

- 通宵彻夜

- 通宵彻旦

- 通宵彻昼

- 通宵未眠

- 通宵未睡觉或睡不着

- 通宵电影

- 通宵电影院

- 通宵网

- 通宵达旦

- 通宵连夜

- 通家

- 通家之好

- 通家孔李