史楠

[摘?要]此曲创作于1929年2月,是刘天华三首琵琶曲中流传最广的一首。虚是空虚、虚无。籁,原为古代的一种箫,声音从孔穴发出,后人泛指声音。虚籁,字面理解为无声或空虚的声音。在创作此曲时,刘天华正受聘于北京大学音乐传习所教授琵琶。他曾经建议,合并位于北平的各高校当中的音乐系,并根据当时需要,组建体系更加完善的北平音乐学院,但是这个建议一经提出,便受到各方势力的强烈阻挠,最终未能得到执行与实现;由于这一畅想未能达成,在一个安静的夜晚,他感触颇多,思绪繁杂,心情激动而又惆怅,久久未能平复。乐曲三个部分的速度和旋律的变化描绘出此曲的意境。曲中运用大量的打音、带音、绰注等演奏技巧,同时融入传统说唱、古琴艺术的元素,使之飘逸,挥洒自如。

[关键词]琵琶《虚籁》;意境;演奏技巧

[中图分类号]J632?[文献标识码]A?[文章编号]1007-2233(2020)03-0114-04

[作者简介]史?楠(1996—?),女,福建师范大学音乐学院硕士研究生。(福州?350100)

一首琵琶曲让世人对它评价褒贬不一,有人说它是耐人寻味的;有人说它是特殊的乐曲;有人说它是真实的写照;有人说它是虚无缥缈……但我认为它是一首动人心魄的作品,它的特殊在于它声音的寂寥空旷,语言的丰富多彩,是虚拟与现实,统一与变化的完美结合,它不同于一些特定的情节,但又饱含一切美好和伤感的情绪,此曲在真实与缥缈中徘徊。这首动人心魄的曲子就是著名音乐作曲家、教育家、思想家刘天华先生所创作的琵琶曲——《虚籁》。

一、绪?论

(一)目的及意义

《虚籁》乃是著名音乐家刘天华的一首经典作品,此乐曲在基调方面相比其他作品,更为洒脱,同时又给人一种安静、优雅的气息,而且通过慢慢品赏,还能从中感知到运动起伏;另外,在演奏技法方面,还能给人一种新鲜之感;整个音乐和谐、融洽,舒心且超然空旷,所传达出的音乐语言准确而又丰富。因而以一种较好、较理想方式,将我国传统音乐美学价值、思维及理想,比较全面、有深度地展现了出来,因而值得音乐人士去揣测与品味,乃是近现代琵琶作品之佳作。《虚籁》运用掷地有声且委婉、简洁的表现形式,并借助独特且富有艺术气息的音乐语言,带有烘托性的、比较准确地将作者深夜思绪烦乱、长久难眠的精神状态较好地表现了出来。[1]

回顾近现代音乐发展历程,从与琵琶相关的资料中可得知,近些年,涌现出诸多琵琶新品,不管是在技法领域的创新,还是在音乐表现形式方面的创新,或多或少、或轻或重地丰富琵琶艺术的内容,推动着此领域的发展。对琵琶音乐家刘天华而言,其所创作的各种题材、各种表现技法的琵琶作品,创作的背景环境均为其所处年代,在当时可谓一种伟大的创新。他在发表题为《国乐改进社缘起》的文章中指出,如果能够从创造层面去追求自己喜欢的事物,那么表明我们这一代是进步的、不懈奋斗的一代。刘天华在创作作品时,除了大胆发挥自己的创新精神之外,还较好地、比较全面地继承了民族、民间的优秀音乐,并基于此内容与要素,以一种比较合理的方式,借鉴西洋音乐的创作风格、技巧及表现手法等,使其与中国传统音乐的技法、技巧及表现形式相融合,在各种优秀元素的融合与碰撞下,所创作出的琵琶作品,不仅特点鲜明,而且还具有丰富的内容与形式和强烈的内在个性;此外,在旋律、节奏和表现技法上,均与传统音乐有着本质上的不同,从作品赏析中可感知到传统音乐的魅力与价值,因而能够从其作品中感知到西洋音乐与传统音乐之间的紧密联系;还需要指出的是,在刘天华所创作的琵琶作品当中,细细品味,能从中感知时代的韵味与特点,而这也是《虚籁》这一作品的典型特点所在。[2]

《虚籁》的创作时间为1929年,经过近一个世纪的变迁,《虚籁》凭借自身高雅的风格以及优美的旋律,成为一首被广大演奏家认可与喜爱的优秀作品,除此之外,此作品由于经典、准确,因而成为琵琶初学者学习基本知识,提升自身弹奏技巧、技能,懂得音乐作品的表现、表达的基础教材。另外,在各种琵琶比赛中,同样将此曲目当作参赛的必备曲目,其乐谱已经被用到各种与琵琶相关的教材当中,成为演奏家表现自身弹奏琵琶技能、技巧的佳作。[3]

(二)作者简介

刘天华(1895—1932),祖籍江苏江阴,乃是我国著名的演奏家、琵琶创作家及音乐教育家。在其一生当中,曾在多所音乐院校担任音乐教师,如北京大学音乐传习所、江苏常州中学等。他在教书之余刻苦钻研民族乐器演奏和创作,遍访名师,并致力于国乐改进事业。1927年,在北京创办国乐改进社,并为二胡和琵琶写下了一批优秀的独奏作品和练习曲。其中他创作了三首独奏曲。十五首琵琶练习曲。刘天华先生是我国用近代记谱法记写演奏谱和搜集整理民间戏曲音樂最早的人。他在创作中运用了兼收并蓄的原则,既保持国乐的风格特色,又大胆借鉴西洋音乐的作曲技法和演奏风格,对于推进民族音乐的发展做出了杰出的贡献。

二、乐曲的情感意境

(一)作品背景

1929年,著名音乐家刘天华根据当时自己经历与感受,成功创作出一首琵琶曲——《虚籁》,此曲有其他别名,如《长夜吟》《今夕》等。所谓虚,从本意上来讲,就是空虚,还可以理解为虚无;而籁字原先所指的在我国古代的一种箫;对于箫而言,引起声音乃是从通过各种孔,并以调节气息与音准而发出。[4]“籁”特指从孔中所发出或表现出的声音,经过长时间的演进与蜕变,人们开始将“籁”统指声音。而将上述两个字合并,字面意思是无声音,深意是指比较空虚、惆怅的声音。如果《虚籁》《今夕》《长夜吟》融合在一起来理解,那么此曲的主意就可以理解为寂静的夜晚,已无它声。早在1929年,当教育家刘天华在进行相关创作时,还建议将当时位于北平的几所高校中的音乐专业合并,单独成立一所专门开展音乐教育教学的学校。但当时此提议一经提出,便受到各方面的强力阻挠,最终未能实现。在此种打击下,刘天华内心的希望荡然无存,心灰意冷,深夜难眠。当时,刘天华整夜未眠无语,所处环境异常寂静,此时各种思绪涌上心头,融入音乐创作当中,成就此曲。[5]

(二)音乐的基本结构及作品所传达出的情感内涵

针对《虚籁》而言,其主要由三部分构成,其一为引言,其二是中间部,其三为尾声。第1小节到第9节是引言,用极慢的速度进行,描绘了宁静的夜晚和此时刘天华先生无法入睡辗转反侧的状态。[6]

第10节至第46节是中间部分。这一部分是此曲变化最多的部分,也充分体现了刘天华先生的音乐底蕴和素养。这一部分刘天华先生将西方音乐的框架和中国传统民间音乐的语言紧密结合,利用反复、模进、展开扩充等手法将此部分更加富有层次感。这一部分表达了刘天华先生在设想振兴国乐发展国乐的同时遭遇了重重的困难和阻碍。第47小节到结束是此曲的尾声,是引言部分的再现,似乎对前半部分旋律的总结,尾声的速度由慢渐快在最后的旋律突然消失时似乎将作者本身从梦境拉回了现实,表达了作者对国乐的发展充满了希望。在整首作品当中,随处可感知中国元素的存在。对于此作品的尾声、引子部分而言,较多采用了经典的演奏技法,如带、绰、打等,因而呈现出的是与古琴音乐比较相近的视听效果;针对其中间部分来讲,其充斥着诸多要素,如梆子腔、曲艺及单弦等。[7]

三、演奏技巧的应用

一首曲子的旋律变化,灵魂的体现,还有其要表达作者充满希望和矛盾的心理变化都蕴含在此曲的演奏技巧中。这些技巧可以带给听众不一样的心得体会。

(一)吟揉的应用

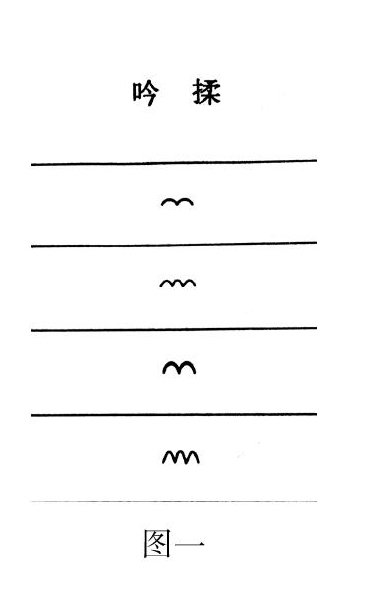

吟揉是琵琶弹奏中最重要的技巧之一,是增强音乐的表现力的关键。琵琶中的吟揉变化十分丰富,起初的琵琶吟揉符号是在音符上标记黑色菱形状,但很难表现出吟揉的各种形态,现在的吟揉符号是由王范地教授制定的一套符号,虽说不能涵盖吟揉的全部,但反映较多的吟揉的形态。见图一:

吟揉是用左手手指,在琴品上进行上下左右轻微的滑动,导致了正常的音高发生了一定的变化,如同波音一样。吟揉是动态音。在《虚籁》中运用大量吟揉。在引言部分中前三小节“mi”“sol”“dol”分别使用了吟揉。在弹奏这几个音时右手演奏发音的同时,左手在琴品上左右摆动,摆动时手腕有规律的摇动,波动的速率加快,音高波动幅度不超过小二度。这样的吟揉技法需要很扎实的基本功。在弹奏第四小节的“la”时吟揉的状态从静态改为动态,吟的速度是每秒6次以下。[8]情绪波动的起伏不是很大,此时的情绪表达是由平静和兴奋组成的。见谱例一:

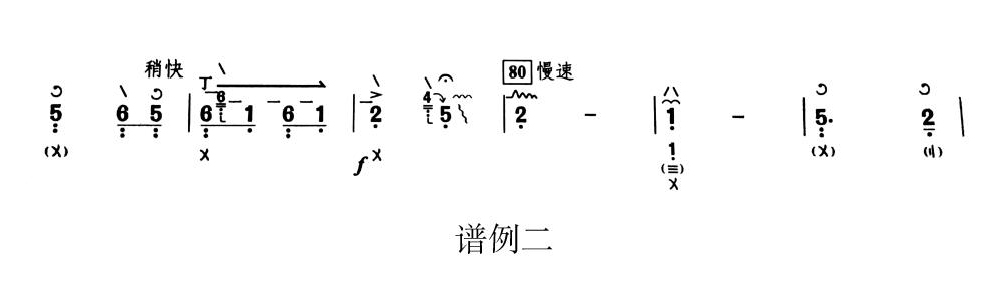

到尾声部分第80小节的“re”也从静态声音转换为动态音调,音高波动范围从大到小,每秒波动速率由密至疏,波动的过程很快,发出的音不虚、属于刚性。见谱例二:

(二)绰、注的应用

针对绰、注而言,其在整个乐曲架构当中,發挥着模仿古琴且展现古琴魅力的效果。对于“绰”而言,就是从之前的低音位,快速向高音位滑动,而针对注来讲,其与“绰”正好相反,即从起初的高音位,快速或缓慢地向低音位滑动。从本质上来讲,绰与注之间有根本差异,即虚实之分,如果右手有明确的指法时其绰注为实音,若没有明确表明指法时则绰注为虚音。例如在此曲开头第一句中的“la”到“dol”,或者是从“mi”到“sol”,其便是比较好的对注及绰等表现技法的运用典范。针对该部分的“绰”而言,有着典型特点,也就是速度快,在进行弹奏过程中,左手带动手指,此时,主要借助的是小臂的力量。而对于“注”而言,其速度相比于“绰”,则比较慢,而对于此时弹奏者的左手,则从起初的高音位,逐渐划到低音位,无须臂重。见谱例三:

在实际演奏过程中,需指出的是,要根据实际弹奏需要,将整个曲目中的装饰音、旋律音,以一种合理的方式分开。如第二十三小节,在其第二拍当中的前一个“mi”,此音便是比较典型的装饰音,针对此音节,在选择演奏技法时,可以选用“绰”法,而在实际演奏过程中,借助手臂,用其力量对手指加以带动,并借此而向下滑,在滑时,需控制好速度,不能太慢,主要是因为有着比较短的时值;而针对第二个“mi”来讲,其乃是典型的旋律音,在弹奏时,要运用“注”的手法来演奏;另外,在实际演奏过程中,借助手腕力量对手指加以带动,在速度上比较慢。[9]见谱例四:

(三)打、带的应用

《虚籁》这首乐曲还大量应用了“打” “带”的演奏技法,大大地丰富了乐曲的艺术表现形式。“打”是用左手指尖轻打在弦上发出的声音,“带”是左手向外拨弦所发出的声音。[10]例如在引子最后两小节从突快到渐慢处。乐曲在刚进入时比较安静,因此,针对第二小节当中“mi”的打音来讲,或者是对第三小节当中的“re”带音而言,在实际弹奏时,不能用力过大,这样能够较好地将寂静、幽静、和谐的意境给表现出来。对于第八、九小节,从本质上来讲,其乃是一连串的带音与打音。所以,在实际演奏过程中,各音要保持彼此的连贯性;另外,针对这一连串的音而言,实则为一条比较典型的音线,因此,在弹奏时,需借助手臂的力量一次完成。还须指出的是,在演奏过程中,针对这一连串的音时,需注意保持手型一致,速度不变同时节奏要准确。[11]见谱例五:

(四)速度的变化

速度,是指音乐相对的速度,是节拍循环的速度,一个曲子速度的变化,将作者内心的思绪、情感较好地反映出来。针对此首乐曲而言,其典型特点就是速度快慢急促且多变。比如整个乐曲中的引子,其实际是极慢板,因此,需对其进行标记,速度控制在每分钟36拍。针对中间部而言,其速度并不是一直不变的,而是变化的十分频繁。而对于此曲当中的第十小节,在速度上可以标记为每分钟50拍,而对于第十二小节,速度开始逐渐变慢,并最终恢复至原来速度。(谱例六)如第十小节,对于其中四弦泛音以及一弦的sol,需根据实际情况,做渐慢,表示一个乐句的结束。泛音“sol”要用大拇指拨弦,在大拇指拨弦之后左手要快速弹起从而达到“虚音”的音响效果,声音表现出低沉的效果。第十二小节的泛音“sol” “mi”等,同样需要进行渐慢操作,其所表示的是乐句完成与停止。针对第二十六小节,其速度为每分钟76拍。第三十八小节为80拍。到了尾声时,又重新从极慢开始,第四十七小节速度达到了60拍。从第六十二小节起速度变快,力度加强标,记了每分钟144拍的速度。直到第七十三小节开始速度渐慢,直至曲终,最后速度又回到引子的极慢板结束全曲。这样的速度变化表现了作者心中情绪的波澜起伏,从侧面表达了作者振兴国乐的决心。见谱例六:

(五)泛音的应用

在很多乐曲中有很多的弦外之音,但有很多方法可以演奏出弦外之音,泛音就是其中一个演奏技巧。泛音是指左手手指浮点在泛音音位处的同时,右手手指拨弦发出的声音,当演奏明亮的泛音时,指甲指尖立起与琴的面板呈45度,右手干脆出弦。当弹奏到轻柔的泛音时,指甲的指尖躺下并与琴的面板持平行状态,右手轻柔出弦。在此乐曲的中间部分,此时的乐曲基调是柔和的,所以在弹奏此部分的泛音时,指甲指尖应该躺下与琴的面板平行。在乐曲的第13小节中出现了渐慢,此时的音色是明亮和谐的,指甲指尖应该立起,与琴的面板呈45度角。第37小节的“sol”“dol”速度为渐慢 ,是干净明亮的音色,所以指甲指尖应立起,用指甲的侧峰进行弹奏,同时利用手臂垂直力量带起手指从而完成演奏。[12]见谱例七:

结?语

“虚籁”的含义不是“沉默的”“空的”。刘天华先生给予这首曲子生命,使人们对于此曲抱有无限想象。在一个特定的时期,特定的地点,它以“振兴中国音乐”的热情,积极地寻找中国道路的复兴,对名利、财富和自由的冷漠,以自我修养的精湛境界为目标,激励大家不断前进。通过学习刘天华先生的作品和学习中国民族民间音乐,以及对《虚籁》的学习和探索此曲的演奏技巧,深刻体会到了刘天华先生深厚的音乐功底、爱国情怀以及国乐本身的魅力。

注释:

[1]逯?凯.暗吟天地间的华彩——《虚籁》探究[J].中国音乐,2012(03):203.

[2]王?蕾.琵琶文曲《虚籁》的情感演绎与表达[J].大众文艺,2013(02):162—163.

[3]黄丽荧.《虚籁》何谓“虚”?——对刘天华先生音乐意蕴的解读[J].闽南师范大学学报(哲学社会科学版),2017,31(01):67—72.

[4]任?宏.靜夜思——浅析王范地演奏的《虚籁》之艺术特点[J].中国音乐,2013(02):214—217.

[5]吴海燕.试析琵琶独奏曲《大浪淘沙》与《虚籁》[J].剧影月报,2008(05):111—112.

[6]齐?洁.琵琶曲《虚籁》的乐谱与演奏版本研究[D].中央音乐学院,2013.

[7]王欣洁.简析刘天华艺术风格及琵琶曲《虚籁》[J].北方音乐,2017,37(03):94.

[8]赵?娴.解析刘天华琵琶曲《虚籁》[J].艺术科技,2016,29(03):182.

[9]张?莹.琵琶曲《虚籁》中的“虚”与“实” [J].大众文艺,2015(20):169—170.

[10]姜义龙天.琵琶曲《虚籁》左手技巧研究[D].武汉音乐学院,2015.

[11]杨?周.探析刘天华琵琶曲《虚籁》[D].天津音乐学院,2013:96.

[12]逯?凯.暗吟天地间的华彩——《虚籁》探究[J].中国音乐,2012(03):199—204.

(责任编辑:崔晓光)

- 铁路重点项目的经济效益研究

- 广西农业保险经营模式存在的问题及对策探究

- 房地产财务管理风险防范与控制

- 刍议国企财务管理风险防范措施

- 医院成本控制及对策分析

- 国有企业财务报表分析存在的问题与对策

- 交通运输企业财务管理存在的问题与对策

- 城市规划设计公司成本核算方法探析

- 商业地产企业财务风险防控体系研究

- 电解铝行业租赁项目审查探析

- 增值税改革新政下企业纳税筹划探析

- 公益性实物捐赠对企业财税处理的影响研究

- 我国个人所得税法费用扣除标准中的不足与优化

- 关于个人房产税的征收建议

- 个人所得税混合征收模式下纳税服务问题研究

- 论证券投资中的风险识别与防范

- 签有盈利预测补偿协议的互联网企业并购风险研究

- 多元化股权投资与公司债券融资成本的关系探析

- 从金融供给侧改革角度看科创板意义

- 新形势下国有企业股权投资的常见问题及对策分析

- 对当代商业银行表外业务的思考

- 军工科技金融服务平台研究

- 我国私募股权投资基金IPO退出机制的法律研究

- 普惠金融对金融扶贫的作用探析

- 行政事业单位加强固定资产管理的思考

- procapitalist

- procapitalists

- procarcinogen

- procarcinogenic

- pro-cathedral

- reapprove

- reapproved

- reapproves

- reapproving

- reaps

- rear

- rearbitrate

- rearbitrated

- rearbitrates

- rearbitrating

- rearbitration

- re-arbitrations'

- rearbitrations

- reared

- rear end

- rear-end

- rear-ended

- rear-ender

- rear-ending

- rear-ends

- 循挠

- 循揣

- 循政

- 循故袭常

- 循易

- 循春木铎

- 循智保身, 审时致位。

- 循检

- 循次

- 循次渐进

- 循次而进

- 循步

- 循沿

- 循流而下易以至,背风而驰易以远

- 循照

- 循玩

- 循环

- 循环债

- 循环反复

- 循环变化

- 循环变易

- 循环器官

- 循环型社会

- 循环定义

- 循环小数