金湉

[摘 要]本文通过分析艺术歌曲《万灵节》中的主题材料、和声、结构等音乐技法特点,透视深层的文化内涵与音乐审美特征。本文认为,在这首艺术歌曲中既体现出了一种现代气质的“节日”文化内涵特征,也展现出了女主角对于爱情的伦理价值取向特点。

[关键词] 万灵节;艺术歌曲;现代性;内涵

[中图分类号]J616[文献标识码]A[文章编号]1007-2233(2020)10-0108-03

[作者简介]金?湉(1992—?),女,锡山二泉乐团团长,无锡金田文化艺术传媒有限公司艺术总监。(无锡?214000)

一、理查德·施特劳斯与万灵节

理查德·施特劳斯是欧美浪漫主义音乐风格后期的一位著名作曲家。[1]生于19世纪一个音乐世家的施特劳斯自小就是一个音乐神童,不仅具有良好的音乐天赋,还早早就创作出了一大批的音乐作品,在当时的音乐界产生了极大影响。他的父亲——老施特劳斯将其对于管乐的演奏体验与音乐感觉积累都潜移默化地传给了小理查德·施特劳斯。他自从4岁开始学习钢琴并显示出了格外出众的音乐才华。6岁时,创作出了波尔卡舞曲《裁缝波尔卡》并在当时引起了广泛的关注;两年之后,8岁的理查德·施特劳斯又开始学习演奏小提琴,并尝试着进行弦乐作品的创作。当他进入10多岁的青少年时期后,开始进入专业音乐学院进行专业训练,跟随两位名师学习作曲和配器。

16岁时的小理查德·施特劳斯已经成为一位对现代和声、配器色彩与半音和声格外有研究的音乐家。同年他便为一部古老的希腊戏剧创作了音乐——一首合唱曲和一首气氛浓郁的序曲。两年后,年仅18岁的理查德·施特劳斯创作的交响乐作品,被一位著名指挥家搬上舞台。理查德·施特劳斯的这首《第一交响曲》不久就扬名欧洲音乐圈,产生了极好的演出效应。

“万灵节”是欧美等国家每年都要举行的节日活动,如果节日这一天正好赶上星期六,星期日,则一般都推迟一天至下个周一进行。“万灵节”是从11世纪就开始流传的节日,自从1000多年前确立之日起,就成为天主教纪念已去世教徒的重要节日之一。“万灵节”后来演变为民间缅怀先人、追忆亲人的节日活动。这一天很多小朋友会到邻居家去做客并讨要礼物,热情的邻居们都会事前买很多南瓜做出各种造型放置在门前或花园前面,迎候邻居家小朋友们的到来。大人们则利用这一天在家做出丰盛可口的火鸡、薯条等餐食,招待朋友们的到访。虽然按天主教教义而言,信仰基督教的活着的信徒们需要在这一天集体祈祷,以便帮助那些在炼狱中涤荡罪行的信徒,但事实上,这种节日的世俗性特征越来越明显。当前的“万灵节”已经不再局限于使人们尽早赎尽罪恶、升入天堂的认知,而是大多数人都利用“万灵节”这一天进行狂欢。

艺术歌曲《万灵节》这部作品主要描写每年的“万灵节”时分,主人公都要与死去的爱人相会的故事,表现出对旧日美好往事与幸福时光的缅怀。往事虽然已成过眼云烟,但如今活着的人们依然追忆那些美好的瞬间与记忆,并在每年的这一天在墓前献上一束鲜花来表达对爱情的忠贞不渝和对爱人的无限怀想与深深的思念之情。

艺术歌曲《万灵节》中很清晰地表现了“万灵节”这一节日使人们的心情更具平静和理性的内涵。在这部作品中,“万灵节”中传统的宗教节日气氛已经完全有机地融合在世俗性的内涵与表现中。随着理性的宗教时代的开启,“万灵节”节日便具有了日趋世俗化和游戏化、生活化的风格。艺术歌曲《万灵节》中也表现出了当前世界中,欧美各地的“万灵节”已经演变成以狂欢、喜乐为主题风格特征的,犹如过新年一样的世俗百姓节日特点,同时也具有“鬼节”一样的祭祀风格特征。

二、《万灵节》的音乐特点分析

(一)主题材料与结构特点

《万灵节》是一部描写爱情题材的作品,作曲家利用简洁、个性化的主题材料贯穿这首《万灵节》,作品中还采用了借景抒情的方式,很形象地表现出作品中的寓意内涵,使其具有伤感和深沉的情感表达特征。比如作品中常常出现墓地上盛开的花朵来表达对逝去美好爱情的无限回忆之情,同时也形象地表达出主人公对爱情的忠贞,表明个人对爱情、爱人的价值观与认知态度。艺术歌曲《万灵节》中的主题材料虽然简洁、短促,但在旋律的延伸上则具有起伏交错、深情动人的特征,整首歌曲的主题展开和乐句中都充满了圣洁的爱情主题特征。

这首歌曲的结构也较有特点:全曲一共分为三个不同的结构部分,代表三个不同的故事阶段。在第一部分(1~17小节)的旋律呈现出一种“主题”材料贯穿的特点,对应的歌词内容则是“把芳香的木樨草放在桌上,最后的秋菊也放在一起。让我们如同以往倾诉爱情,像五月里”。这一跨越时空的主题与情感表达方式,不仅将这一段中的视角拉回到很久的过去,还透过寄情于物的乐段发展技法很好地表达出过去时光中上半年、下半年的不同情景、场景特点,从而透过这种对情景的写法,对5月里的鲜花描写方式来慢慢展开和爱人之间的回忆,揭示深厚、美好的情感故事。

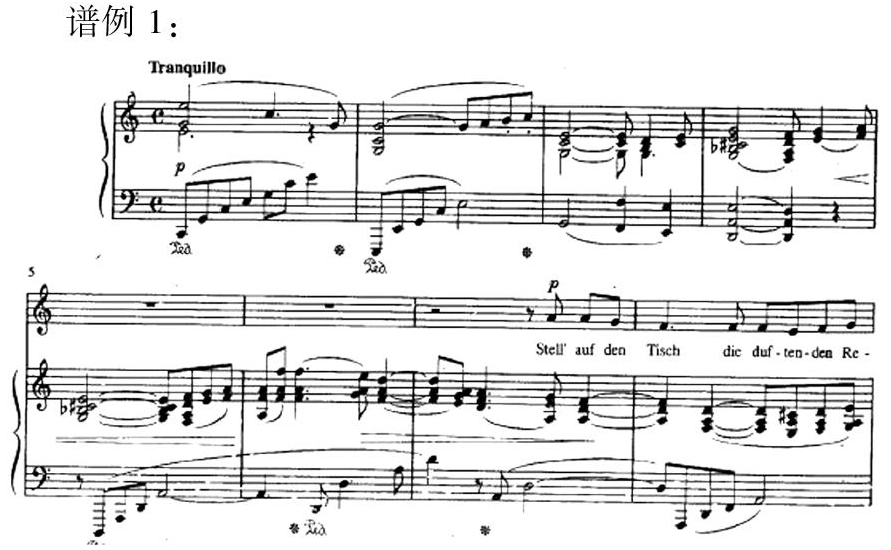

上例可见,在这个乐段中通过优美的前奏为歌唱者的演唱铺垫出整曲的回忆、安静气氛,然后在歌唱歌词部分时着重从第7小节进行“弱起”的方式进入,表达出一种超越时空的恍惚、虚幻般的色彩。到了歌曲的第12小节时,钢琴部分则更是设计 pp 的力度演奏,从而很自然地表现出歌词中的“倾诉爱情”场面特征。

(二)钢琴伴奏与和声功能特点

钢琴伴奏在这首艺术歌曲中起到了非常重要的作用。其中前奏部分的第 1~7小节主要是进行情绪、气氛的渲染与铺垫,同时引申出歌词中的开始乐句。后面部分的钢琴伴奏则出现了声部交叉与过于热烈、激动的情绪表达,右手注重于流淌般的旋律风格体现——在慢慢流淌一样的钢琴伴奏中展现出旋律的起伏变化。在歌詞第二部分中,钢琴伴奏的作用更需要凸显出来,尤其是需要通过右手弹奏出强有力的主题素材特点和律动特征,达到突出高音声部的表现目的。[2]在这一部分的乐句中,规模要稍微比前面的主题材料长一些。比如,将主题的前三个小节作为乐句的发展基础,充分发挥右手旋律自高音向下倾洒的优势,塑造出一种丰富多彩的场面、形象特点;同时,钢琴声部在左手的演奏下,也体现出从低音旋律自下而上的乐句进行形态。因此,演唱这三个小节时需要凸显主题的特点,也要表现出一种优美、流畅的情感表达特点。在钢琴伴奏一气呵成的过程中,还设计了个性化的半音和声逻辑,在音乐进行中展现出个性化的歌曲旋律、主题素材特征,并将这些都融入钢琴声部的风格表现中,不仅体现出现代性的特征,也体现出创意性的特点。

上例可见,钢琴伴奏声部在踏板的规律配合下,采用柱式和声与分解和弦结合进行的方式,塑造出一种动态的音响效果。半音化进行,在这个乐段中也出现得较为频繁,在变音和声与附属和弦的运用下,钢琴伴奏的几个不同小节也展现出具体的形象特点。

三、《万灵节》的演唱特点分析

(一)歌唱中的内涵揭示

首先,艺术歌曲《万灵节》中的优美旋律,需要在演唱中表达出深层的内涵特征。因为在这首歌曲中,产生一种紧迫性、情绪性的感觉特征。在前奏后面的歌词中,需要将这部分的歌词演唱得既舒缓又紧凑。在这段“回忆性”的歌词中,既需要体现出对美好往事的深情怀念,也需要展现出对真诚爱人与忠贞爱情的思念之情。这种旋律与和声共同塑造出的耳边倾诉的感觉,不仅在钢琴伴奏下产生了流畅、自然、抒情的情感特点,也在力度、速度的控制下,塑造一种涤荡在耳边的声音或飘荡在远处的虚幻效果。

其次,在这首歌曲中还需要揭示出西方特殊的“节日”内涵特征,一种活泼、欢快、热烈的气氛需要贯穿在这首歌曲的情绪展开中。比如从第31小节开始钢琴部分左手不断向上推进,配合着右手八度和弦的激情演奏,持续到第34小节的全曲最高音,很好地表达出“再次拥有爱人”的情绪得到完全释放的情景。在第35小节部分采用四分休止符突然收住激情的方式,很好地表现出从弱起部分的“就像在五月里”,然后又将情绪拉回到现实的场面特点。这样,就可以将思念与爱情很好地留在回忆里,就像在这“万灵节”的欢乐一样。

最后,在这首歌曲中,钢琴与声乐的完美和谐表达,表达出了深沉、优美的圣洁爱情之歌的内涵特征。钢琴部分的结尾也在最后的三个小节中采用右手演奏的单音小连线方式,生动、形象地模拟出眼泪滴落下的声音,展现出一种甜蜜而忧伤的情绪特点。

(二)歌唱中的“审美”

首先,在歌曲演唱中需要表现出强烈的“抒情美”特点。比如作品中采用渐弱的旋律进行很自然地将歌唱带入第二段中,揭示出一种主人公回忆慢慢展开的情景。然后,就采用抒情性的旋律进行表现出一种既甜蜜又悲伤的情绪。在每一句中都采用的是弱起开始技法,表现了即使见到爱人也并不是在现实中的纠结情感。虽然歌曲中表现出一种甜蜜的气氛,但从第23小节的钢琴伴奏就能看出这种歌词的“甜蜜”提示,是从钢琴演奏的弱起位置的和弦开始的,还要求采用pp的演奏力度——提醒演唱者不要打扰这个美丽的梦,因为现实中的“梦”一碰就碎。

其次,歌唱中还需要演唱者传达出个性化的情感特征。在这种抒情性的审美表达中,除了经常性地在第三小节后两拍接入弱起的音乐旋律,表现出独特性的内涵特征,还需要在附属和弦与变音和弦的序列进行中,揭示出柱式和弦与分解和弦结合的织体形态特点。在这种个性化的情感表达中,对于自由爱情、美好情感的揭示,对于音乐独具特色的和声逻辑表达——融入调式元素,也具有重要的风格内涵表达特点。比如体现在右手快速演奏的每小节第三拍的后半拍弱起旋律的运用,就是个性化表达的方式之一。这一过程中不仅引入了带有半音的调式元素,还融入了个性化的织体思维——歌曲的旋律体现出半音化的起伏特征,情感也被层层推进到歌曲最高潮部分。

最后,整首作品中还展现出了“戏剧美”的审美特点。通过钢琴伴奏与声乐结合的方式,表现出了彼此交替、诉说的表达特征。戏剧性的内涵被渗透到不同的乐句中,而且旋律、和声都是从后半拍音符开始,然后进入不同的织体层次中。常常采用旋律悄悄进入,和声与之对应的方式,巧妙地描绘出爱恋的思绪在回忆中慢慢展开的气氛、情绪特点。《万灵节》的最后一段是充满热烈、激情气氛的,具有全剧最高潮的作用,暗示整部作品的风格基调。

理查德·施特劳斯在这首歌曲中表现出了一种充满激情、积极向上的爱情价值观念特點。这首歌曲中表现出了一种期待每年的“万灵节”都在墓地与爱人相见的忠贞爱情,表达出对纯真感情的怀念与推崇。

注释:

[1]靳?英.施特劳斯的创作成就与《奉献》《万灵》的分析和演唱[J].河南大学学报(社会科学版),2004(06):159—160.

[2]张佳林.钢琴演奏与伴奏技巧[M].北京:中央音乐学院出版社,2004:20.

(责任编辑:崔晓光)

- 课堂实践与赣南采茶戏的传承与发展

- 浅论吕剧艺术的传承与传播

- 试析“金钱”对赵本山小品情节转折及人物塑造的作用

- 对台词基本功的简单思考

- 浅析淮剧打击乐的审美价值

- 谈豫剧《血溅乌纱》中严天民的表演

- “蝶魂”

- 南阳地区曲剧艺术的文化特征与传承思考

- 浅谈布莱希特“间离效果”在戏剧中的运用

- 用心体验人物内心 用情塑造人物形象

- 京剧舞美创作中形式感的运用

- 江西武宁打鼓歌保护和传承的路径探讨

- 南戏视觉化艺术策略探讨

- 一部“世界眼光”的民国游记

- 话剧舞台服装设计方法探究

- 浅析网络剧《灵魂摆渡》的创作特色

- 浅析“十七年电影”中文学改编对电影艺术发展的意义

- 论电影中角色参与的心理快感

- 论奇观电影中的期待快感

- Web3.0时代影视作品口碑营销成功案例探究

- 梅尔维尔影视美学特征分析

- IP驱动下影视行业发展新格局

- 寻找电影中的世界音乐文化(二)

- 视频后期剪辑制作中镜头时长的处理

- 从电影《海洋天堂》试分析孤独症儿童的社会工作服务

- seˌlective attention

- seˌlective demand

- seˌlective distribution

- seˌlective perception

- seˌquential sampling

- sfa

- sgd

- sgml

- sgt

- sgt.

- sh

- shabbier

- shabbiest

- shabbily

- shabbiness

- shabbinesses

- shabby

- shabbyish

- shack

- shacked

- snore

- snored

- snoreless

- snorer

- snorers

- 诛胁

- 诛茅

- 诛茆

- 诛荡

- 诛薙

- 诛虐

- 诛讨

- 诛让

- 诛论

- 诛诘

- 诛语

- 诛谪

- 诛责

- 诛赏

- 诛赦

- 诛辟

- 诛远

- 诛逆

- 诛逐

- 诛醢

- 诛锄

- 诛锄异己

- 诛除

- 诛震

- 诛马谡