朱玉华 陈浩 何亭

【摘要】 目的 分析髋关节置换术后体位性低血压的体位适应性训练效果。方法 90例拟行髋关节置换术治疗的患者为观察对象, 按照随机数字法分为体位组和对照组, 各45例。对照组实施常规干预, 体位组实施体位适应性训练干预。比较两组干预前后髋关节功能以及生活活动能力变化情况, 体位性低血压、头晕、黑矇发生情况, 术后离床活动时间。结果 干预前, 两组的髋关节功能(Harris)、日常生活能力量表(ADL) 评分对比, 差异均无统计学意义(P>0.05);干预后, 体位组的Harris评分为(84.02±5.62)分、ADL评分为(74.22±7.83)分, 均显著高于对照组的(72.88±5.14)、(65.10±7.10)分, 差异具有统计学意义 (P<0.05)。体位组体位性低血压发生率2.22%显著低于对照组的17.78%, 差异具有统计学意义 (P<0.05);两组的头晕、黑矇发生率对比, 差异均无统计学意义(P>0.05)。体位组术后离床活动时间为(4.31±1.02)d, 短于对照组的(6.27±0.55)d, 差异具有统计学意义 (P<0.05)。结论 髋关节置换术后体位适应性训练可显著降低体位性低血压的发生风险, 同时有利于促进患者相关功能恢复, 为患者的术后早日康复创造有利条件。

【关键词】 髋关节置换术;体位性低血压;体位适应性训练;髋关节功能

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2020.22.084

髋关节置换是目前广泛用以治疗股骨骨折、骨性关节炎以及股骨头坏死等疾病累及髋关节患者的重要手段, 可有效改善患者的关节功能, 减轻疼痛感, 同时提高生活质量[1]。体位性低血压是髋关节置换术患者术后较为常见的一种并发症[2], 主要是由患者体位突然发生改变或长时间站立所引起, 患者易出现黑矇、心悸以及头晕等症状, 在一定程度上影响了患者的术后康复[3]。目前, 临床上关于体位性低血压的治疗包括非药物治疗以及药物治疗两种方式, 但上述治疗方式均无法获得較为理想的疗效。积极有效的治疗方式是降低体位性低血压、改善患者预后的重要途径, 本文分析髋关节置换术后体位性低血压的体位适应性训练效果, 报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 选择2017年2月~2019年2月在本院拟行髋关节置换术治疗的患者90例为观察对象。按照随机数字法分为体位组和对照组, 各45例。体位组男20例, 女25例;年龄48~78岁, 平均年龄(61.23±10.72)岁;病变部位:左侧24例, 右侧21例;病因:股骨骨折16例, 骨性关节炎20例, 股骨头坏死9例;受教育程度:初中及以下18例, 高中及以上27例。

对照组男18例, 女27例;年龄49~79岁, 平均年龄(61.31±10.76)岁;病变部位:左侧26例, 右侧19例;病因:股骨骨折15例, 骨性关节炎22例, 股骨头坏死8例;受教育程度:初中及以下19例, 高中及以上26例。两组患者的一般资料比较, 差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。所有患者均签署知情同意书。

1. 2 纳入及排除标准

1. 2. 1 纳入标准 ①所有患者均经影像学检查为严重髋关节疾病且经保守治疗无效;②均行髋关节置换术;③年龄45~80岁;④美国麻醉医师协会(ASA)麻醉分级为Ⅰ~Ⅱ级。

1. 2. 2 排除标准 ①合并心、肝、肾等重要脏器受损者;②伴有急性炎症病变和(或)髋部神经性病变者;③既往有药物滥用史者;④存在下肢神经损伤病史者;⑤意识障碍或伴有精神疾病者。

1. 3 方法

1. 3. 1 对照组 实施常规干预, 即调节病房温度、湿度, 以患者舒适为宜。患者术后6 h内去枕平卧位, 6 h后予以软垫稍稍垫高头部。密切监测患者的各项生命体征[4], 血压>155/105 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)时予以静脉输液泵降压, 同时及时处理疼痛、尿潴留以及焦虑等可能导致血压异常的因素。

1. 3. 2 体位组 实施体位适应性训练干预, 具体内容如下:①术后第1天干预:帮助患者返回病房后2 h内, 若患者未出现一系列不适应症状, 则可摇高床头30°, 并嘱患者双眼平视, 下颌稍内收, 维持>3 min。之后继续摇高床头直至60°, 监测患者血压水平, 控制血压视频在142/86 mm Hg以内。②术后第2天干预:摇高床头至60~80°, 明确患者是否存在心慌、双眼黑矇、全身湿冷以及眩晕等症状, 午睡以及夜晚熟睡改为平卧位或予以软枕。控制血压在132/74 mm Hg范围内。③术后第3天干预:待引流管拔除后, 起床时需借助助行器, 保持动作的缓慢。站立前, 首先在床边小坐片刻, 促进静脉回流。站立时, 保持双眼平视, 下颌稍内收, 挺起胸部, 双腿直立, 要求双足之间的距离和双肩相等。原地踏步后扶床档绕床行走7 d。起床时采用渐进式起床方式, 避免突然位置的改变, 控制血压在122/68 mm Hg以内。

1. 4 观察指标及判定标准 比较两组干预前后髋关节功能以及生活活动能力变化情况, 体位性低血压、头晕、黑矇发生情况, 术后离床活动时间。采用Harris髋关节评估量表评价患者髋关节功能变化, 参照1969年编制的髋部疾病康复效果量表进行评估, 主要包括运动功能、畸形、术后疼痛以及关节活动度等方面, 总分100分, 得分越高表示患者髋关节功能越好[5]。通过ADL量表对患者的日常生活活动能力予以评估[6], 内容包括吃饭, 排便, 上下楼梯等项目, 总分100分, 评分越高表明患者的生活能力越佳。

1. 5 统计学方法 采用SPSS20.0统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

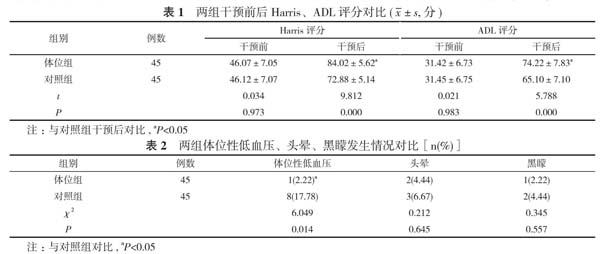

2. 1 两组干预前后Harris、ADL评分对比 干预前, 两组的Harris、ADL评分对比, 差异均无统计学意义(P>0.05);干预后, 体位组的Harris评分、ADL评分, 均显著高于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2. 2 两组体位性低血压、头晕、黑矇发生情况对比体位组体位性低血压发生率2.22%显著低于对照组的17.78%, 差异具有统计学意义 (P<0.05) ;两组的头晕、黑矇发生率对比, 差异均无统计学意义(P>0.05)。见表2。

2. 3 两组术后离床活动时间对比 体位组术后离床活动时间为(4.31±1.02)d, 短于对照组的(6.27±0.55)d, 差异具有统计学意义 (P<0.05)。

3 讨论

因受重力作用的影响, 人体正常状态下自卧位转变成站立位后, 约有700 ml的血液淤滞于内脏静脉和下肢, 从而使得回心血量减少以及血压降低, 颈动脉窦以及主动脉弓的压力反射感受器增加冲动发放, 并经由延髓的孤束核, 促使交感神经的激活以及小动脉的收缩, 保持血液稳定。而上述神经-体液调节受多种疾病的影响, 可能导致体位性血压调节障碍, 继而引发体位性低血压的发生[7]。

本文结果显示, 干预前, 两组的Harris、ADL评分对比, 差异均无统计学意义(P>0.05);干预后, 体位组的Harris评分、ADL评分, 均显著高于对照组, 差异具有统计学意义 (P<0.05)。体位组体位性低血压发生率2.22%显著低于对照组的17.78%, 差异具有统计学意义 (P<0.05) ;两组的头晕、黑矇发生率对比, 差异均无统计学意义(P>0.05)。体位组术后离床活动時间短于对照组, 差异具有统计学意义 (P<0.05)。提示髋关节置换术后体位适应性训练可显著降低体位性低血压的发生风险。分析原因, 患者因手术时间较长、失血量较多以及术后卧床时间较长等因素影响, 从而使得其心脏处于长期低做功状态, 此刻心脏收缩时对血液造成的压力无需对抗地球引力所造成的静水压。若此刻突然转变体位, 会有300~400 ml的血液进入下肢, 从而使得回心血量骤减, 继而可在一定程度上引发体位性低血压的发生。而本文实施的体位适应性训练正是基于上述理论所制定, 在一定程度上避免了患者因体位改变不合理导致的体位性低血压发生风险[8]。作者体会:在临床工作中应重视细节性干预, 继而达到降低体位性低血压的发生, 主要操作包括以下几点:①叮

嘱患者尽量少食多餐, 且摄入食物应以易消化、清淡为主, 餐后注意休息, 适当地进行有氧运动[9]。②针对老年患者, 应保证其大便的通畅, 避免排便时的用力过度, 进一步降低腹腔压力, 避免体位性低血压的发生[10]。③通过健康教育, 帮助患者明确在发生头晕、不太不稳以及无法移动状况是, 应马上原地坐下或躺下, 从而避免体位性低血压的发生。④加强病房的巡视, 密切观察患者各项生命体征, 帮助患者处理遇到的各种问题。

综上所述, 髋关节置换术后体位适应性训练能有效预防体位性低血压的发生, 且有利于促进患者相关功能恢复, 对术后早日康复具有促进作用。

参考文献

[1] 田薇, 吴明珑. 体位适应性训练对髋关节置换术后体位性低血压的护理干预研究. 骨科, 2019, 10(4):344-347.

[2] 刘丰, 彭昊, 张向阳, 等. 术前应用糖皮质激素对预防全髋关节置换术后直立性低血压疗效的研究. 生物骨科材料与临床研究, 2019, 16(1):28-32.

[3] 梁丽君, 靳博华, 吕逸宁, 等. 老年人有症状体位性低血压相关危险因素分析. 山西医药杂志, 2019, 48(11):1335-1338.

[4] 张海宁, 孙一, 丁昌荣, 等. 改良比基尼微创入路与直接外侧入路人工全髋关节置换术的围术期效果. 中华老年医学杂志, 2019, 38(8):875-879.

[5] 刘军, 黄际河, 沈飞, 等. 骨折内固定术与全髋关节置换术治疗股骨颈骨折的临床效果比较. 贵州医药, 2019, 43(9):1431-1433.

[6] 谷婷. 递进式护理模式对老年股骨颈骨折人工置换术后的干预效果研究. 现代中西医结合杂志, 2019, 28(22):2489-2492.

[7] 麻红梅, 麻守花. 帕金森病合并体位性低血压患者自主神经功能情况及相关性研究. 临床神经病学杂志, 2019, 32(5):337-340.

[8] 胡晓艳. 术后早期体位干预护理对人工全髋关节置换术患者术后并发症及功能的影响. 中国伤残医学, 2019, 27(21):90-92.

[9] 孟丽焕. 功能训练康复护理对髋关节置换术后患者膝关节僵硬的预防作用观察. 中国医刊, 2019, 54(2):227-229.

[10] 陈琪, 刘敏. 人工关节置换术后患者不同体位的实施与护理效果. 西部中医药, 2017, 30(2):126-128.

[收稿日期:2020-02-19]

- 雾霾天气持续 能源转型已成当务之急

- 招标项目

- 专利汇编

- 企业动态

- 行业动态

- 建设信息

- 科技动态

- 经济动态

- 协会工作

- 诚为基石 信为根本

- 书法作品欣赏

- 建筑钢结构分会:迈向“三力”的新目标

- 把握被动房契机推动门窗技术升级关于被动房工程总结

- 全力摆脱低价竞争的泥潭

- 纽约之窗

- 玻璃的历史

- 律师解疑

- 米兰之窗节能建材有限公司与临朐县人民政府举行“中欧节能门窗基地一期项目”签约仪式

- 创新协会服务职能、联手省市共推产业化

- 汇天下门窗博绿色世界

- 精彩与遗憾并存

- 探寻门窗发展新趋势

- 诚信赢天下

- 设计百分百

- 铸造辉煌20年

- self-respecting

- self respecting

- self-respects

- self-resplendent

- self-responsibilities

- self-restoring

- self restraint

- self-restraints

- self-restricted

- self-restriction

- self-restrictions

- self-retired

- self-revealed

- self-reverence

- self-reverences

- self-reverent

- self-ridicule

- self-ridicules

- self righteous

- self-righteous

- self-righteously

- self-righteousness

- self-righteousnesses

- self-rigorous

- self-rising flour

- 灵秀之气汇聚

- 灵秀的山岳

- 灵秘

- 灵空

- 灵窍

- 灵章

- 灵章子

- 灵童

- 灵竺

- 灵笈

- 灵笤

- 灵符

- 灵筊

- 灵筵

- 灵筹

- 灵简

- 灵篆

- 灵篇

- 灵籁

- 灵粮

- 灵纬

- 灵纲

- 灵绎

- 灵羊

- 灵羽