冯军

[摘 要]必须要让区域活动成为真正的教育解放活动。区域活动作为学前教育课程改革的产物,在幼儿园实践中必然存在应用问题,尤其是对区域活动的正确理解、必要元素认识及阶段层次认识的模糊不清,更是遮掩了幼儿园区域活动继续前行的方向。推动区域活动的开展迈向“无区域无材料”的最高层次,即可最终激发出幼儿独立自主学习的内在潜能,真正从“要我学”走向“我要学”。幼小衔接最需要准备的是难能可贵的自主学习意识和能力。

[关键词]区域活动;区域材料;自主学习

一、引言

不少幼儿园都约请对其区域活动的开展情况进行诊断和指导。在这些幼儿园看来,这是一项非常紧迫的工作。因为幼儿园开始认识到必须要让区域活动成为真正的教育解放活动,这样才能保持其持续开展的生命力。

诚然,区域活动作为学前教育课程改革的产物,在幼儿园实践中必然存在应用问题,尤其是对区域活动的正确理解、必要元素认识及阶段层次认识的模糊不清,更是遮掩了幼儿园区域活动继续前行的方向。

关于区域活动的具体含义,这里不做赘述,但建议可以从对应的角度来理解区域活动:

一是从活动形式对应上看,区域活动实际上体现的是小组活动、个别活动对应集体活动。区域活动的出现,让幼儿园教学活动形式满足了因时、因地、因内容和幼儿的学习特点,灵活运用集体、小组和个别等活动形式的要求。也就是说,区域活动是落实集体以外的小组、个别活动形式的一种载体。这不仅仅降低了活动中的师幼比例,为提高师幼互动的频度和深度准备了必要条件,更重要的是让教师的工作从传统意义上的“教”向“助学”转变,这是一次观念上的变革。自2001年《幼儿园教育指导纲要(试行)》颁布至今,“试行”的帽子依然未能摘掉,说明幼儿园教育在落实中尚未能完全符合要求,这和幼儿园办园思想和幼儿园教师观念未能根本转变有很大的关系。

二是从教学模式对应上看,区域活动促成了师幼讲听模式向幼儿动手操作模式的华丽转身。有关幼儿动手操作对于学习发展的价值,仅从皮亚杰关于“4~6岁儿童把一切事物都看成和人一样是有生命、有意识、活的东西,常把玩具当作活的伙伴,与它们游戏、交谈”的研究发现中便可见一斑。对此可以这样来理解:如果没有玩具,没有操作材料,没有动手的机会,那幼儿的心灵需要是得不到满足的。显而易见,区域活动中的材料,便可以提供给幼儿这种心灵需要所能满足的动手操作条件。区域活动的先驱蒙特梭利博士所说“我听到了,但随后就忘了;我看到了,也就记得了;我做了,我就理解了。”这也可以视为对幼儿操作学习价值的积极肯定。

三是从学习心理对应上看,区域活动能更好地契合幼儿渴望自由的天性,他们能在一个专属于自己的方寸空间和一一对应的“人”“物”关系中找寻自我、定位自我,从而引领自我、服务自我。我们可能对《幼儿园教育指导纲要(试行)》中这句话印象深刻:“教师直接指导的活动和间接指导的活动相结合,保证幼儿每天有适当的自主选择和自由活动时间。”同样是蒙特梭利博士的那句话“请帮助我,让我自己做。”目的恐怕也是想让幼儿的学习从牵引、被动接受转向自由、主动选择,这实际上也定位了教师在区域活动中的“观察者”“支持者”“协助者”“参与者”的新角色,而泯灭或者弱化了传统教学活动中的“传授者”“指导者”“安排者”甚至于“裁判”“律师”“法官”等旧角色。这和《幼儿园教育指导纲要(试行)》中“教师应成为幼儿学习活动的支持者、合作者、引导者。”的定位相吻合。

时至今日,区域活动已不再是新鲜事物,国内幼儿园对其实践探索运用也呈现出多样化态势。比如,有的幼儿园关注区域活动与主题教育的结合,有的幼儿园则试图将区域活动和集体教学活动进行整合优化,还有的幼儿园实际上则是将区域活动作为“小集体教学活动”,换个地方“上课”,减少一点“人”上课。其实,无论哪种态势,既然打着区域活动的旗号,就不应该抛却以上三点认识,不应该抛却“幼儿是天生的学习者”这一儿童价值观。

在此要说明的是,本文的主旨不是为了去追寻区域活动的“前世今生”,也不是要评论某些幼儿园的区域活动实践做法的是是非非,只想单纯地提出有关于区域活动开展层次的个人判断,以期给那些欲开展但尚未开展区域活动和正在开展区域活动却面临继续问题的幼儿园一些参考意见。

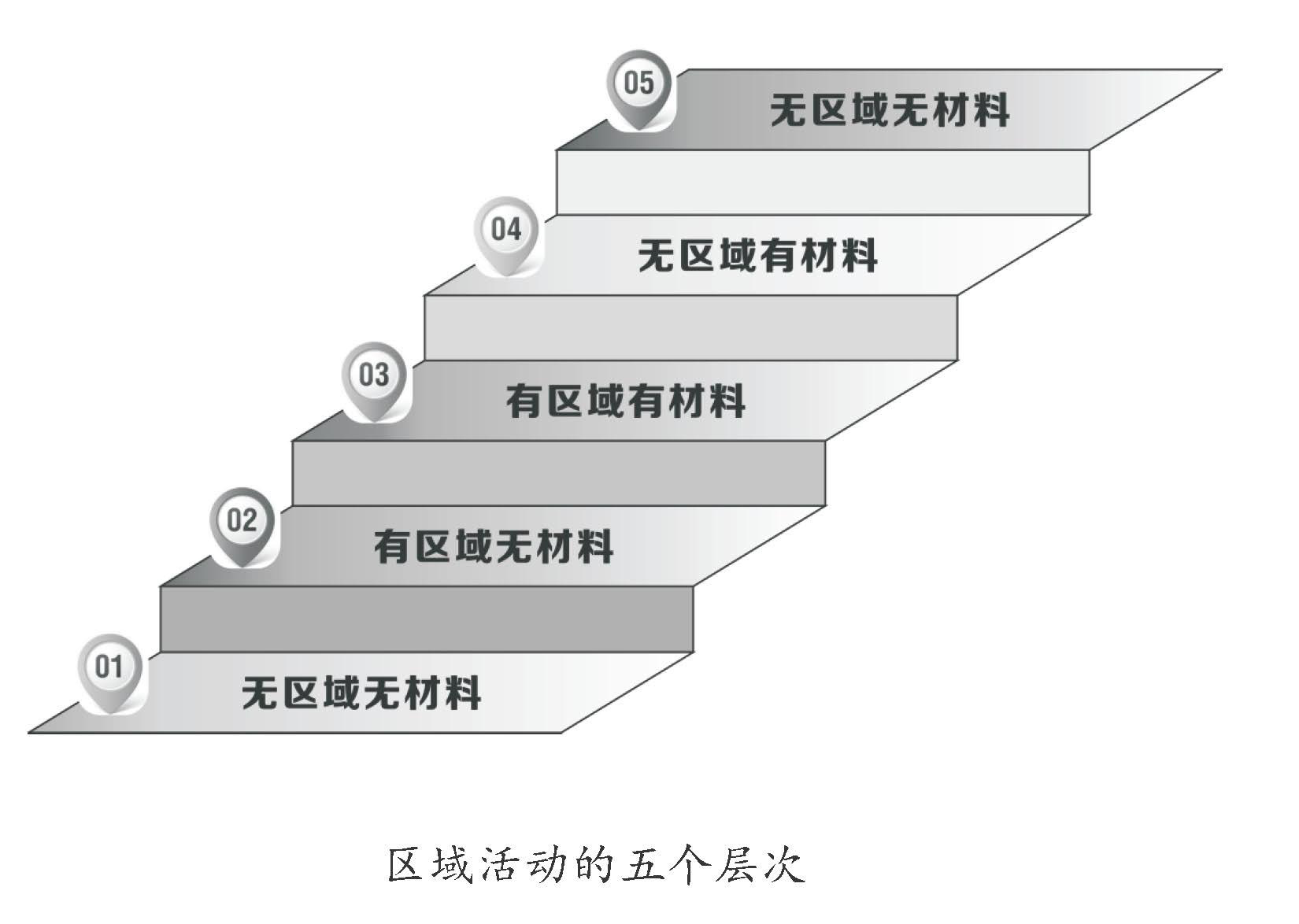

不难发现,“区域”和“材料”是开展区域活动的两个要素。“区域”是一个空间和时间的结合体,而“材料”是内容和形式的结合体,它们之间的纽带就是“操作方法”和“操作过程”。当然,不少人还会认为要有一个归结点“操作结果”或者“操作效果”,结果有好有坏,效果则不会有坏,只是有明显与不明显之分。幼儿教育中的“过程意识”和“结果意识”尚且不论,但要意识到的一点是,区域活动出现的本身,就是直接奔着“学习过程”来的。下面就从“区域”和“材料”两要素角度来呈现关于区域活动五个层次的个人看法。

区域活动的五个层次

二、区域活动的第一层次:无区域无材料

当看到“无区域无材料”这样的字眼,或许马上有人会皱眉:没有区域也没有材料,这算开展的哪门子区域活动?我想说的是,这里的区域是“大区域”,是教室,也可能是整个幼儿园内,这样的空间认识,充其量只是区域活动萌芽时期的预备。而这里的“材料”则是“小材料”,是教材、黑板、教师、课桌椅以外的材料。

在这个层次,不少幼儿园认识到集体教学活动的局限,认识到多种活动形式合理运用的必要性,但还不知道如何破除局限、如何合理运用。在一个大的教室空间,或者一个幼儿园空间,是很难摆脱集体教学思想的束缚的。

当然,这里的“无区域”,并非真的没有区域,有的只是大区域,是为集體教学活动准备的大空间,缺乏的是将集体化为小组、化为个别的小空间。这个层次,严格上讲只是思想意识上的区域活动起步。

以前,教室里看到的都是一排一排的桌椅板凳,而且基本上固定不动,目的只不过是限制幼儿身体,束缚幼儿精神,以便于教师将事先安排好的内容往幼儿头脑中灌输。后来,有教师试着移动桌椅板凳,变“一排排”为“一堆堆”,开始有了分区分组的意思。这些,可以看作是一个婴儿在学会走之前长时间持续爬行所做的准备。没有这些准备,区域活动的种子也就不可能在这个层次扎下深深的根。

而这个层次中的幼儿园教室里,除了桌椅板凳以外,能看得到的“材料”便只有教材、练习本、作业纸及铅笔、蜡笔、剪刀等工具,这和以集体教学为主的活动方式紧密相关。但这些并不是幼儿喜欢的,基于幼儿兴趣及意愿基础上的操作材料基本上都没有的,就算是有,也不能随时随地自由拿取,就如铅笔和蜡笔,通常不是因为幼儿想要画画、涂鸦而投放,而是为了做作业、填色涂画准备的,有既定用途、有规定使用时间,这样的材料,可以看作是幼儿自由选择主动操作学习意义上的“无材料”。

三、区域活动的第二层次:有区域无材料、第三层次:有区域有材料、第四层次:无区域有材料

有了第一层次的充分酝酿和积累,很多幼儿园都会自然进入“有区域无材料”这一第二层次。在这一层次里,幼儿园实践最直接考虑的问题就是:应该设置哪些区域?既然是区域活动,区域就应该首先设置出来。于是,通过考察、模仿、摸索,再加上上级指导或督导意见,幼儿园开始对教室环境进行改造,分隔出若干个区域来并命名。于是,不同的幼儿园有不同的命名,林林种种、五花八门。后来,又开始对区域设置进行一定规范,较为有代表性的是将区域分为三种类型:一是常规区域“通常指那些在各个幼儿园都通行的、大家普遍认同和开展的区域,如角色游戏区(娃娃家、小医院、超市、餐厅、理发店等)、阅读区、美工区、表演区、建构区、益智区等。”二是特色区域“是与别的幼儿园不同的、比较独特的区域。这种特色可以是地域特色,也可以是园本、班本特色的体现。”三是主题区域“即是主题目标、主题活动内容物化在区域材料当中,让幼儿在区域的自主活动中实现主题发展目标。”除此之外,还对区域设置的位置进行摸索,比如生活区要靠近水源,阅读区要设置在安静的角落等等。于是,在这个层次里,幼儿园关心的问题就是“我们设置这些区域可以吗”“我们这样命名区域合适吗”“区域能不能设置在教室外”“这些区域一定要有吗”“我们班太小,设置不了督导评估不少于6个区的规定,怎么办?”等等,也就是所有的注意力都放在了区域设置上。

当区域设置自觉比较完善了以后,区域里的材料投放问题也就应时而生了。幼儿园开始花大力气摸索各个区域里的材料投放、调整,购买的购买,自制的自制,还通过自制玩教具比赛、区域材料投放评比以及有关区域材料投放的培训或研讨等手段,将区域材料问题提上了一个前所未有的高度。于是,区域活动也就进入到了第三层次“有区域有材料”。这个时候,区域材料通常都是以“份”为单位,装在一个托盘里或是一个盒子里投放到区域柜子中,通常这些材料都是固定搭配好了的,不允许随意拆解或组合,更不允许跨区域搬动。这些要求或注意事项都被教师以区域活动规则或进区规则的形式呈现出来,要么悬挂在区域上空,要么张贴在区域柜子侧面,幼儿必须遵守。甚至于区域规则的内容和形式还被幼儿园用作班级环境评比的一部分,以至于教师将不少的精力和智力投入到区域规则版面的制作上。这个层次可以说是目前幼儿园普遍身处的层次,不断优化区域环境设置、不断优化区域材料投放、不断优化区域活动组织成为幼儿园不遗余力的教学教研重心。这一层次里的教师忙碌辛苦,甚至于感到疲惫厌倦,有的教师也为此而逃离幼教战线。

随着对区域和材料的深入关注,加之区域活动具体实施过程中的师幼互动、幼材互动出现的种种问题,有幼儿园便开始思考:为什么幼儿不总是按照事先的区域活动计划行事;为什么花了很大力气制作的区域材料却无人问津;为什么明明制定了一个区只能最多进6人的规则,却总是有幼儿要强行进区;有的材料制作出来竟然不知道该如何投放,投这个区可以,投那个区也可以,那到底该投放到哪个区;等等问题。伴随着科学儿童观的觉醒,迫使幼儿园开始意识到:区域,对幼儿活动来说可能是一种限制,甚至于是一个牢笼。于是,打破区域设置的固有空间,打破区域活动的固有时间,打破区域规则的固有束缚,对于解放儿童具有重大意义。在此思想观念推动下,“无区域有材料”的第四层次的轮廓便被清晰的望见。

在第三层次,幼儿园面临的首要问题就是区域设置的问题,由于区域设置时的维度不单一,导致区域与区域之间的独立性并不完全,出现区域之间并不是并列关系,而是重叠、包含关系。如此,就必然涉及到材料投放问题。比如科学区和益智区,可以被看作是包含关系,那么自制了一份益智区的材料,也必然可以投放到科学区。再有就是材料的结构问题。很多人批评蒙氏教育,质疑蒙氏教育,很大程度上都是指向在其材料的高结构性。其实对于幼儿来说,材料的结构性应该是一个成人概念,在他们看来,任何物品都是低结构材料或者无结构材料,这从他们在操作中的表现即可以看出来,只不过成人不太允许幼儿将自定的高结构材料用作低结构或无结构材料。就算是蒙氏教室里,幼儿将多种教具组合使用,搭建出不同的造型,这已经表明材料的结构性在幼儿认知里是不存在的。当然,如果想要在第三层次持续开展的幼儿园,建议尽量让分区的维度单一来避免类似的问题,比如按照五大领域维度而设置健康区、语言区、社会区、科学区和艺术区;按照学习类型维度而设置观察区、聆听区和运动区,等等。同时建议不必纠结于幼儿如何使用材料,也不必强求幼儿都能严格按照教师制作材料时赋予的步骤来进行操作。

到了第四层次,区域不复存在,也就不用再纠结区域设置问题。“皮之不存毛将焉附”,区域没了,材料怎么办?丢了,那幼儿操作什么?所以不能丢,那就将材料集中起来,分门别类放好,幼儿需要操作时就去专门的材料放置点取拿,即可以在桌面上、地板上甚至于走廊上、操场上进行操作。这时的材料,被称之为原材料,教师自制的、购买的成品几乎看不到了,有的只是一筐樹叶、一筐吸管、一筐纸杯、一筐乒乓球等等,一直纠结的材料高低结构之争也暂时在明面上烟消云散。在这个层次,教师的角色也发生了很大的变化,不再总想着要制作什么材料来达到特定的教育目的,也不再刻意要求幼儿要有计划地进行操作,而只是尽量提供多的材料给幼儿选择,会发动身边所有的人,像废品收购站人员一样去收集一切可以收集到的物品,然后进行安全、卫生加工,分门别类有序盛放,然后静静地观察并记录幼儿活动,撰写游戏案例和观察反思,并对接下来的材料收集及幼儿兴趣点转移进行预判。

不难看出,第二、三、四这三个层次其实已经在反映区域活动的关注点,是从最初的只是满足幼儿操作而已,至于操作前的自我准备、自我规划,操作后的自我整理、自我服务则无从谈起,或是根本无暇顾及,基本上都由教师代替,慢慢向着还幼儿一些自主权限、给予幼儿一定自我管理机会的方向转变。这为区域活动进入第五层次准备了思想观念基础。

四、区域活动的第五层次:无区域无材料

细心的人会发现,这个层次和第一层次在字面上竟然是一模一样的。但是在这个层次里,对区域和材料的认识发生了根本性的变化。

这里的“无区域”,指的是没有固定的空间和时间,没有教师事先的安排和预设,幼儿在“留白”的空间时间里,完全基于自身的兴趣和需要,自行构思区域搭建构想,自行选择区域搭建材质和工具,自行命名搭建区域名称,自行设定调整修改废止区域活动规则,将区域设置纳入自主学习的范畴,将学习的主动权牢牢把握,真正从一开始就做区域活动的主人。

现今,了解幼儿、尊重幼儿的呼声深入人心。所以基于了解幼儿身心发展特点和独特学习方式的角度,只要幼儿愿意、有需要,他就可以选择一个人设置自己的区域,也可以和几个伙伴合作设置团队的区域;他可以用柜子、桌子、椅子作为区域的界限,也可以直接用绳子围起来、用粉笔画个圈画条线,甚至于铺一张报纸、直接用手描画一个看不见的圆、手指指点几个点等等方式来划定区域的界限。就如森林里的狮子老虎甚至于兔子小虫,撒泡尿放个屁,就能凭留下的气味圈定领地一样。总之,幼儿有成千上万种方式来设置他们想要的区域,只要教师给予充分的空间时间支持、耐心等待的心理氛围支持及自由自在的精神心灵支持,幼儿的想象和创造就不会有边界和止境。

这个层次的区域,在于幼儿自由天性和自主习性的充分展现和表达后的幼儿个人认识,而非以往教师用柜板放材料、柜侧贴规则营造出来的“旧区域”,而是幼儿自发创设的“新区域”,可以是有形的,也可以是隐形的,甚至无形的。亦即幼儿心中有天地,有创造表达的自由天地,也就心中有区域,区域的设置过程也便成为幼儿自主学习的有机组成部分了。我们常说的“幼教解放”,恐怕就是这样一个双赢的局面:教师解放的是“手足口”,不再瞎掺和、瞎奔忙、瞎指挥,不再想当然地计划写方案,不再一窝蜂地跟风逐乱流,而把教育心思放到欣赏、观察、适时点拨、积极回应等正确道路上来,陪着蜗牛去散步、跟着蝴蝶去看花。“管住嘴放开手停下脚”,让教师的专业化迈向高层次,真正去发现儿童,发现儿童的发现,发现儿童发现的发现;而幼儿解放的是精神和思想,不再受限于固定的空间、零碎的时间和预设的内容、他定的目标,随时随地自主感受欣赏、自由表达创造,激发出独立自主学习的内在潜能,真正从“要我学”走向了“我要学”。难能可贵的自主学习意识和能力,也是幼小衔接最需要准备的。

从“材料”要素讲,这个层次里的材料秉持的是“大材料”认识,是指幼儿身边一切可以利用,但必须经过自己选择、收集、整理、加工后使用的材料,包括物质材料、人力材料甚至心灵材料(如氛围等)。不同以往,进入這个层次后,活动所需的材料不再是已经被人为集中在一个固定的地方,而是自然散落在多地,比如落叶不会在教室里的框里,而是在外面的大树下。也就是说,材料没有了数量、类别和地域的特征,这一切都需要幼儿根据各自需要去赋予。所谓的材料的结构性也就不再被提及,因为在这个阶段的幼儿看来,所有的材料都是自然材料,无所谓高结构、低结构和无结构之分。同时要说明的是,这个阶段的教师,要做好随时成为幼儿区域活动材料的准备,比如有幼儿会请你过去站好,然后在你身上贴上几片树叶,这时的你就不再是可以随意乱动的人,而是一棵不能移动的“树”。这个时候,教师要做的不是惊讶、迷惑甚至反抗,而是微笑听从、乐在其中。

在这个层次,区域和材料的界限被幼儿进一步地模糊,亦即区域可能就是材料,材料也可能就是区域。其实不管是否有勇气承认,区域和材料本就是教师人为设置的概念。在幼儿心中,区域和材料或许并不是两个截然不同的东西。对一个将一份材料在多个地域搬动使用的幼儿来说,哪里还有“区域”的概念?在一个将阅读区里的厚皮图书用来搭建城堡的幼儿眼里,哪里还有材料的区分?有幼儿在把区域柜子推来推去,这时区域成了材料;有的幼儿将积木围成一个房间然后躺下去并告知其他幼儿这是她的“闺房”不能进,这时材料也便成了区域。

说到最后,可以说区域活动的五个层次展现了区域活动开展的五个阶段。越到后面层次,对教师的专业性要求就更高。或者说,这样的要求才是对一个幼儿园教师真正的要求。从教师角度讲,这个阶段历程反映的是“先抓手后放手”,先抑后扬,先缩后放,凸显教育的张力;从幼儿角度讲,这个阶段历程反映的是“先被动后主动”,没有被限制,就不会体会到自由的可贵,没有被压迫,也就不会有反抗的意识。自卢梭、裴斯泰洛齐、福禄贝尔、杜威、蒙特梭利以来,对自然的尊重、对天性的认同,仍然是要努力树立的科学儿童观的重要内容。区域活动的出现,是教育观的变革体现,但“教育观是受制于儿童观的。”时不我待,儿童对我们“请尊重人类自然天性”的殷切希望,不能被漠视。

参考文献

[1] 教育部基础教育司. 《幼儿园教育指导纲要(试行)》解读[M]. 南京:江苏教育出版社, 2002:37.

[2]董旭花,韩冰川,王翠霞,刘霞. 小区域大学问——幼儿园区域环境创设与活动指导[M]. 北京:中国轻工业出版社, 2016:10-11.

[3]刘晓东. 儿童教育哲学[M]. 南京:江苏凤凰教育出版社, 2018:3.

- 碳排放权会计处理探讨

- 管理会计与财务管理融合的策略

- 完善企业成本核算工作的几点思考

- 关于经济新常态环境下企业统计管理的思考

- 关于科技创新管理模式的探索与研究

- 浅谈如何加强铁路运输收入管理基础规范化工作

- 论中缅管线(国内段)伴行路高风险作业段安全管理要点

- 水库档案管理重要性之我见

- 如何完善房屋征收档案管理信息化建设

- 提高基层站段货物装载加固安全质量的探究

- 信息化背景下高校档案服务策略研究

- 公共图书馆数字参考咨询服务探析

- 精细化管理有效推进企业执行力提升

- 开放式公园管理中存在的问题及应对措施

- 地勘单位科技档案管理的几个问题与解决思路

- 坚持“5R”采购原则,降低原材料采购成本

- 天然气长输管道输差管理研究

- 输电线路工程安全危险辨识与管理措施

- 推进配网调控及抢修指挥业务精益化管理

- 加强客户关系管理,提升铁路货物运输效益

- 促进新能源发展的运营模式研究

- 铁路基层站段绩效考核系统研究

- 电网建设与电磁环境监测管理

- 浅论扁平化管理的困境

- 医院人事档案的信息化建设分析

- judos

- jug

- jugged

- juggernaut

- jugging

- juggle

- juggled

- jugglement

- juggler

- juggleress

- jugglers

- juggles

- juggling

- jugglingly

- juglet

- jugs

- jugular

- jugulars

- jugular vein

- juice

- juiced

- juiceless

- juices

- juicier

- juiciest

- 不拔之志

- 不拔之柱

- 不拔之策

- 不拘

- 不拘一律

- 不拘一格

- 不拘一绪

- 不拘多少

- 不拘小节

- 不拘常格

- 不拘常次

- 不拘常规的出奇的棋艺

- 不拘年龄辈分有异而结交的朋友

- 不拘形式地就某问题发表意见或谈体会

- 不拘形式地漫谈讨论

- 不拘形式的知心朋友

- 不拘形迹

- 不拘文法

- 不拘束

- 不拘格套

- 不拘泥

- 不拘泥于成规惯例

- 不拘泥于按一种途径和一种格调办事

- 不拘泥成规、传统、形式等

- 不拘泥,高超脱俗