杜小平 郭绍

摘 要:函数是贯穿高中数学课程的主线,它蕴含丰富的数学思想方法,对发展学生的数学抽象、数学建模、数学运算等素养起着重要的作用。对人教A版新旧教材“函数的概念和性质”内容进行比较分析,并提出教学建议。

关键词:新旧教材;函数概念;数学核心素养;分析比较

一、问题的提出

从2020年9月起,广东省高中数学启用人教版2019年审核通过的《普通高中教科书·数学》A版(简称新教材)。此前,学生使用的是人教版2004年初审核通过的《普通高中课程标准实验教科书·数学》A版(简称旧教材)。

新课标指出,数学在形成人的理性思维、科学精神和促进智力发展的过程中发挥着不可替代的作用。数学素养是现代社会每个人应具备的基本素养。数学教材作为高中重要的课程资源之一,是课程理念的重要载体。那么,新教材有何特色?体现怎样的教学理念?面临困惑,只有深入分析教材,才能对教材有深刻的理解。

二、新旧教材函数内容设计分析比较

函数在高中数学中的地位举足轻重,它蕴含丰富的数学思想、方法,是学生解决数学问题的基本工具。下文比较人教A版新旧版本“函数”部分内容。

1.函数整体编排分析比较

旧教材函数内容在必修系列中共设置四章14节。在数学1学习集合、函数概念和基本性质,形成研究函数的通法,再研究基本初等函数;感悟函数与方程之间的联系;在数学4学习三角函数。

新教材的设计有较大不同。第一册核心为函数知识,共设置五章24节。首先,新教材的内容处理既“瞻前”又“顾后”。它设置两章高中数学学习的预备知识,为学生做好学习心理、学习方式及方法、技能上的准备,完成初高中数学学习的过渡和衔接,关注学生的学习体验和认知水平,体现“以生为本”的理念。

其次,新教材的编排是运用集合与对应学习函数概念,研究函数的性质;学习幂函数后学习指数函数和对数函数,建立函数模型解决实际问题,再学习三角函数。较之,新教材突出主题教学,引导学生从整体把握知识,形成知识的结构框架和研究的通法。

此外,新教材在基本初等函数的学习顺序中,把幂函数置前。编者的意图是:一是立足学生的知识背景。因为幂函数中有学生熟悉的函数,如y=■、y=x、y=x2等;二是形成方法的类比。显然,新教材在旧教材的编排逻辑上,精选数学内容,优化课程结构,突出主题教学,注重知识的整体性、连贯性和系统性。

2.“函数的概念及其性质”章节分析比较

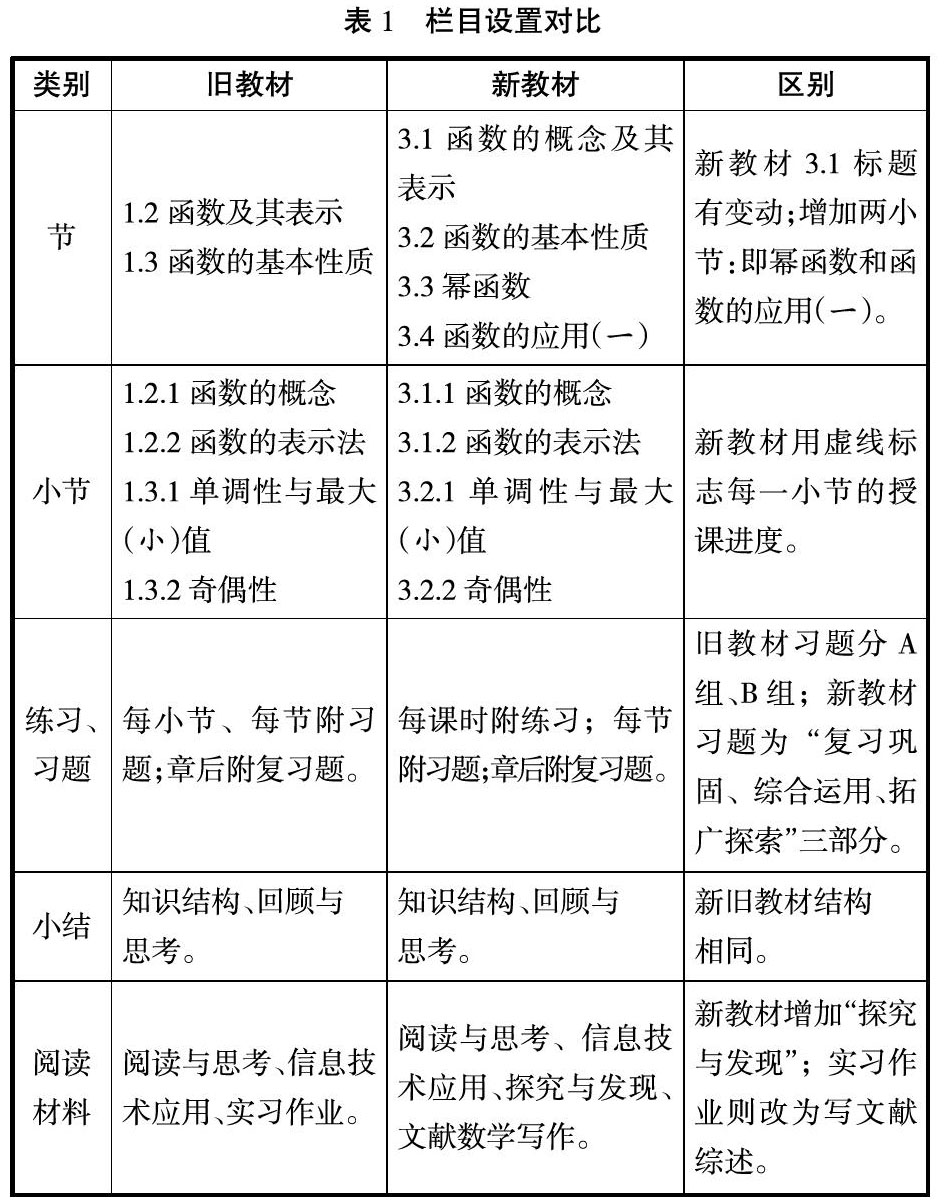

新旧教材“函数的概念与性质”在设置栏目上,结构大致相同(见表1)。新教材对“函数的概念及其表示”表达更精准;每一小节分课时进度;新旧版练习题大致相同。较之,新教材题目设置更体现分层性和阶梯性。

3.“函数的概念”内容分析比较

对教材整体编排及章节形成清晰脉络后,教材如何建构函数的概念?现以“函数的概念”为例分析教材,以期管中窥豹悟出教学启示。

(1)情境设置分析

旧教材开篇直接指出将学什么内容后,给出三个实例。新教材则以两个问题(判断是否是同一函数)搭建学习支架,引起学生的认知冲突;旧教材在情境设置上分别对应函数的表示法列举三个实例;再引导学生分析例子变量间关系的共同点,归纳函数的概念;接着,引导学生从集合间的对应关系再次认识已学的函数;再引导思考:如何用函数的定义描述反比例函数。新教材则以4个问题引入。其中,设置问题1、2为判断函数是否相等埋下了伏笔。接着,引导学生归纳例子的共同特点,概括函数概念的特征。

新旧教材皆立足于学生已有的学习经验,创设良好的生活情境。所用的情境实例均来源于生活,加强了数学与生活及生产实践的联系,让学生感受到数学是解决实际问题的工具。

(2)函数概念形成分析

旧教材在初中“变量说”的基础上,从实例中归纳变量间关系的共同点,理解对应关系,概括函数概念。旧教材把诸如实例中变量的关系统一描述为函数。但对大多数学生而言,理解函数概念和发现其三要素,尤其是用集合语言和对应关系表达概念是比较困难的。基于此,新教材用概念形成和概念同化相结合的方式完成函数概念的抽象。在学生的学习经验上,利用开篇“判断函数是否相同”和用问题1的变式引起学生的认知冲突,使学生体会需要重新定义函数的必要性,然后遵循“具体—抽象—具体”的认知规律,引导学生在观察、分析、比较中,归纳函数的共同特征,构建完整的概念即“对应说”,再利用新知认识旧知,升华对函数的认识,发展学生的数学抽象、直观想象等素养。

(3)函数概念辨析分析

在概念的辨析上,舊教材通过:用新知重新认识一次函数、二次函数、反比例函数和判断两函数是否相等(例2)两个辨析活动,理解函数的三要素。新教材在此基础上,增加学生构建问题情境(例1),让学生从抽象的解析式回到实际情境,体会函数的概念。通过3个环节,用新知解释旧知,进一步加深对概念的理解;利用数学知识解释实际问题,体会函数的工具性;透过现象看本质,形成良好的思维品质,发展学生的直观想象、数学抽象等素养。

(4)例题、练习分析比较

如果说主干知识打造了教材的“筋骨”,那么例题、习题就是填充其中的“血肉”。新教材设置例题1,要求创设问题情境,使变量关系可用y=x(10-x)描述。问题设计较新颖,可以看出编者的意图,让学生经历具体到抽象、抽象到具体的过程,发展学生数学抽象和数学建模素养;培养学生的创新意识和探究能力;同时渗透应用意识,引导学生生成一双慧眼:用数学的眼光观察世界,用数学的思维思考世界,用数学的语言表达世界。

新教材第一课时增加4道练习,其中练习1是由旧教材的情境实例改编而成。练习4则与例1(构建问题情境)同类型。第二课时练习与旧教材同。较之,新教材重点考查对函数概念本质的理解,着力发展学生直观想象、数学抽象、数学建模、数学运算等素养。

三、结论与教学建议

旧教材在初高中的知识衔接上,不故特别说明。但它注重知识的逻辑性和生成过程,注重培养学生的应用意识和思维能力。通过创设情境,引导学生进行观察、思考、分析、归纳,构建函数的概念。新教材则承旧启新,将课程内容进行整合,突出单元教学的整体性;将初高中知识进行衔接,构建函数研究框架,形成研究思路,符合学生的认知规律;通过问题情境启发学生思考,增强学生的问题意识和创新意识;展示知识生长过程,加深学生对数学内容本质的理解,关注用数学知识为生活服务;发展学生数学抽象、数学建模、逻辑推理等素养;发挥了数学的育人功能,促进学生素质的发展。

新课标指出,数学教育要以生为本,落实立德树人、发展素质教育。基于此理念,通过分析比较教材的差异,提出以下教学建议。

(1)教学目标要突出数学核心素养。“四基”(基础知识、基本技能、基本思想、基本活动经验)是发展学生数学核心素养的沃土。而数学素养是“四基”的继承和发展,更是课程目标的集中体现。因此,教学要关注数学核心素养如何与知识技能有机融合,帮助学生掌握知识,提升数学素养。

(2)教学中要创设情境启发学生思考。问题是数学的心脏,教师要设计问题情境,搭建问题支架,让学生经历知识的生成过程,帮助学生把握数学内容的本质,并促进学生实践能力和创新意识的发展。

(3)采取多种方式培养学生的自主学习能力。教学中“教”与“学”并重。教师要树立“以生为本”的理念,摸索促进学生学习的教学方式,引导学生采用自主学习、动手实验、小组合作等学习方式;教学中善于将信息技术与学科巧妙融合,把数学变得“看得见”“摸得着”,激发学生学习兴趣,加深对知识的理解,促进数学核心素养的发展。

参考文献:

[1]渠性萍,杨红萍.高中数学新旧教材内容对比分析:以“函数的概念”为例[J].高中数学教與学,2019(22).

[2]张启莉.高中数学新教材的比较与研究[A].十三五规划科研成果汇编(第六卷)[C],2018.

[3]章建跃.第三章“函数的概念与性质”教材介绍与教学建议[J].中学数学教学参考,2019(28).

[4]张文刚,李本禄.高中数学人教B版新旧教材结构内容的比较:以第一章“集合”为例[J].中学数学教学参考,2019(31).

编辑 张佳琪

- 慧心、悉心、恒心,让数学阅读成为一种习惯

- 刍议初中数学思维训练方法

- 浅析数学学习中的分类讨论思想

- 核心素养视角下的初中数学综合实践活动

- “学教练案”模式在课堂教学活动中实施的技巧

- 初中数学“集约型”课堂之“快”

- 初中数学“集约型”课堂之“简”

- 初中数学“集约型”课堂之“精”

- 浅析如何巧设情境打造初中数学高效课堂

- 初中数学: 深度学习与认知表征方式的关系探究

- 习题教学:应让数学思维向更深处漫溯

- 初中数学教学中积极培养学生逆向思维能力的研究

- 初中数学建模的认知表征

- 基于数学文化对课程开发与教学实践的思考

- 初中数学教学中的核心素养培养

- 初中数学课程是什么

- 初中数学常见错误原因及对策的探究

- 利用课堂“错误”培养数学核心素养

- 初中数学德育教育渗透策略探析

- 数学阅读理解题的特征及教学策略研究

- 提升初中生数学核心素养的 “一轴双轮”课程体系构建与实施研究

- 初中数学复习课中问题串设计的研究

- 预设与生成成就精彩课堂

- 实施“任务驱动”,构建高效课堂

- 整体视角下的初中数学复习课教学

- wintrily

- wintriness

- wintrinesses

- wintry

- winwin

- win-win

- win win

- win²

- win¹

- wip

- wipe

- wipeable

- wiped

- wipe-off

- wipe-offs

- wipe out

- wiper

- wipers

- wipe/rub off

- wipes

- wipe sb/sth out

- wipe somebodyout

- wipe somebody/somethingout

- wipes out

- wipe sth off sth

- 情绪低落

- 情绪低落、消沉

- 情绪低落,神情忧伤

- 情绪低落,精神委靡

- 情绪化

- 情绪变化不定

- 情绪向上高起

- 情绪和理智

- 情绪失控,举止异常

- 情绪底

- 情绪异常激动,举止失常

- 情绪很激动

- 情绪急躁,克制不住

- 情绪懊丧或消沉

- 情绪智商

- 情绪气氛等充分流露

- 情绪激动

- 情绪激动、声色俱厉的样子

- 情绪激动、振奋

- 情绪激动且内心有感触

- 情绪激动叹息的情态

- 情绪激动或大发脾气

- 情绪激动或愤怒

- 情绪激动或有心事

- 情绪激动的样子