编者按:

文化是一个民族的灵魂。中华优秀传统文化是我们民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实支撑。读万卷书,行万里路。且走且思,是古往今来许多优秀知识分子汲取知识、开阔眼界、砥砺精神的重要方式。作为一本专业的教育期刊,我们一直关注着一线教师的专业成长,还希望在更宽广的视野中与大家一同提升人文素养。从本期开始,我们就借助《文化中原》栏目,与广大读者共同在中原大地上认真行走,进行一次文化之旅。

欢迎关注并提供选题线索,联系人:莫荻 电话:0371—66357635 QQ:378230849

河南淮阳太昊陵,是人祖伏羲的长眠之地。作为一名豫东人,虽相距不远,我却只晓得那里有个龙湖,夏天时荷花开得很漂亮,可以泛舟湖面。

一次偶然的机会,我见到了河南省国脉文化遗产传承保护中心的李翔主任。在他的展厅内,我看到一排排来自淮阳的“泥泥狗”,有的比我印象中个头要大得多,颜色也鲜亮。李主任如数家珍般娓娓道来,让我对泥泥狗的认识渐渐清晰起来。

泥泥狗是河南省淮阳县一种泥玩具的统称,又称“陵狗”“泥狗子”。淮阳县古时被称宛丘、陈州,曾4次建国、5次建都,是中华文明的发祥地之一。据说,早在原始社会时期,淮阳就为伏羲氏和神农氏之都,伏羲氏死后葬在了太昊陵,俗称“人祖庙”。每年从农历二月二到三月三,当地的人们都要举行盛大的庙会,借此祭祀中华始祖。

泥泥狗的两个泥字含义不同,前一个是定语,动词,用手揉的意思;后一个“泥”字是名词,指制作的原料。那么,这种泥玩具何以传承数千年,又跟人祖伏羲联系起来呢?

相传远古时期,伏羲和女娲抟土造人,用剩下的泥捏成了小鸡、小狗散布人间,守护人类。为了纪念伏羲和女娲,人们便制作了泥泥狗。伴随着太昊陵一年一度的庙会,泥泥狗就这样流传下来。想想太昊陵里葬着伏羲,不远的西华县还有个站立了多少年的女娲雕像。原来看似平凡无闻的家乡豫东,竟蕴藏着人类的起源吗?

回乡省亲,我又专程到淮阳,拜访了县志办的陈老师,听到一个有趣的传说——有一年淮阳大旱,人们衣食无着,无心去朝香祭拜,太昊陵冷冷清清。一天夜里,忽然狂风大作、阴云密布,下起了瓢泼大雨。人们被雷雨惊醒,向外看去,只见地里黑黑的一片,全是“泥狗子”。它们在地里来回走动,原来是在犁地、耙地。第二天一早,人们跑到地里看,地全被犁过了。大家欢呼雀跃,纷纷去敬香叩拜,人祖庙的香火又旺盛起来。

可见,这些“小玩意儿”在当地人心里是不简单的,他们在这种手工艺术品上倾注了敬畏和眷恋。听说,过去豫东人出门远行,习惯带几个家乡的泥泥狗。不管到哪里,如果肠胃不适,抠下些泥,泡在水里喝下去就好了。这听起来不可思议,不过想想,河南人大多直爽朴实,却不是性情奔放之人,出外思乡不好直说,难以纾解,就品一品家乡的泥土之香,自然能“医治百病”了。

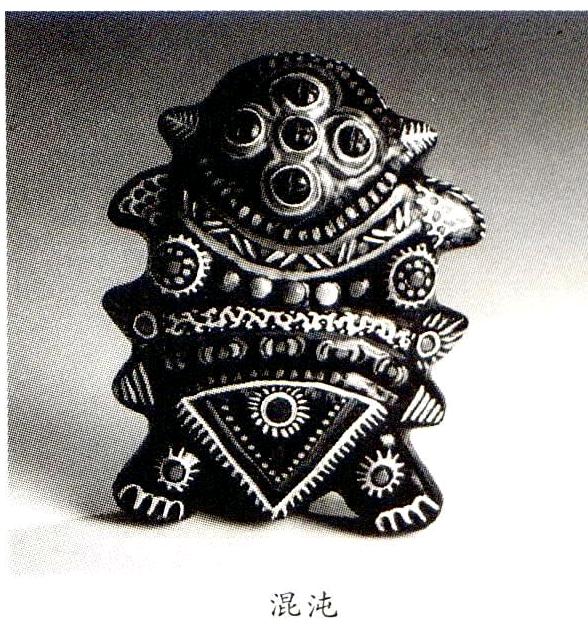

采访中我了解到,泥泥狗的制作工艺过去比较复杂,取材于当地,先用黄河边沉积的淤泥制出雏形,精心揉捏;后需阴干半个月到20天,刷上桐油;再用天然颜料描绘出图谱,红的是朱砂,白色颜料是矿石制成。淮阳的老手艺人每个人都有一套自己的图谱,但大模样是约定俗成的,口口相传,像“草帽虎”“混沌”“人面猴”……泥泥狗的形象多达数百种,涵盖了飞禽走兽、虫蛇猴怪等,有的憨直,有的灵动,神态各异。

淮阳县的很多村子祖祖辈辈就有做泥泥狗的传统。1980年,当地民间艺术泥泥狗协会成立,会长是捏制世家传人任国和。任国和6岁时就跟随父亲学捏泥泥狗,一些主要的造型在他这里得到较好保存。2014年,泥泥狗入选了首批全国非物质文化遗产名录。

过于古老的文化往往被各种传说符号化了,融进人们茶余饭后的闲谈中,其内涵和由来很少被深究。泥泥狗这种民间艺术其实是原始图腾文化的延续和拓展,它记录了史前人类的文化信息,反应了对女性的生殖崇拜,是考证古代艺术形态和具体生活的最原始载体。河南省民俗学者王悦勤说,“陵狗”与《山海经》诸神形象不谋而合,展现了远古初民对始祖及变异图腾极端崇拜的心理倾向。想想看,这应该不是无意的巧合。

我们今天的生活节奏太快,对一些文化的复制既难以体现本土特色,又不知该如何得到国际化设计层面的认同。究其原因,是不是因为我们自己都还没有完全理解传统文化中最具生命力的精髓呢?如今,一些人士已经开始注意从优秀的传统文化中借鉴经验,如从民间美术图形中演变出来的凤凰卫视的台标,从传统印章中演变出来的北京奥运标志等,都让人耳目一新。从民间艺术中汲取营养,结合现代人的审美习惯,使艺术设计得到质的提升,才是对先民文化遗产的敬重和传承。

随着国家对各地非物质文化遗产的保护,泥泥狗蕴涵的文化内涵近年来受到了广泛关注。但这种太昊陵边上随处可见的廉价小玩具事实上已经与泥泥狗的制作初衷渐行渐远。本该手工捏制、自然阴干的“陵狗”,在一些小摊贩那里成了模具赶制、迅速烤干。游客将这些小玩意儿带回去,也少有仔细观赏的。传统文化穿越经年、执着的讲述,往往就在这商业化的兜售中默然了。

“现在好多人都不好好做了,急于把非遗变成眼前的利益,可惜了这么好的宝贝了”,李翔主任无奈地说。

当我小心地端起一尊“混沌”,艳丽的色彩和夸张的造型不觉让人浮想联翩:我们的祖先在初一、十五的正日子里,放下手中的劳作,虔诚地来到人祖庙祈求生活顺遂、人丁兴旺、世道太平。

“江畔何人初见月,江月何年初照人?人生代代无穷已,江月年年只相似。”想来再过许多年,这样的问题依然有人追问,因为人的念想和盼头总是相同的。我有心请一尊泥泥狗回家,摆于书案之侧,让这古老的图腾不时与我对视,冥冥中做一次穿越时空的对话。

(图片由河南省国家文化遗产传承保护中心提供)

(责 编 莫 荻)

- 我国金融监管框架改革的若干思考

- 江宁区就业结构与产业结构的偏差研究

- 贵州精准扶贫的实践与启示刍议

- 少数民族贫困地区产业精准扶贫绩效评价

- 全球价值链视角下中国产业集群发展研究

- 新型城镇化背景下农村互助养老体系建设研究

- 论城镇职工养老保险全国统筹的实现条件

- 共享经济与新概念物流

- 马斯洛需要层次理论视角下 高职教师职业倦怠的成因与对策

- 快递行业劳动用工剖析及对策建议

- 论互联网金融对商业银行风险的影响

- 基础养老金全国统筹制约因素分析

- 通过执行预算法加强对财政专项资金的动态管理

- 枝江市农村合作金融试点经验与不足

- VIE构架的财务风险与应对策略研究

- 我国大型商业银行在“一带一路” 倡议中的发展对策

- 第三方物流企业供应链金融融资风险控制研究

- 基于区块链技术的金融产业革新

- 公立医院财务风险分析及防控

- 试论国库集中支付背景下政府采购固定资产会计核算方法

- 企业财务成本精细化管理面临的挑战与对策研究

- 关于加强贸易企业存货管理的思考

- 互联网初创企业财务管理体系建立的问题与对策

- 浅谈建筑企业的财务会计管理

- 关于强化企业财务内控精细化管理的关键要点探讨

- feceses

- feceses'

- feces's

- feckless

- fed

- federal

- federalaviationadministration

- federal aviation adminiˌstration

- federal bureau of investigation

- federal funds

- federalfunds

- federalism

- federalist

- federalistic

- federalists

- federally

- federalness

- federalnesses

- federal reserve

- federalreserve

- federal reserve bank

- federalreservebank

- federal reserve board

- federalreserveboard

- federal reserve system

- 熟记

- 熟记,背诵

- 熟讲

- 熟论

- 熟识

- 熟识水性

- 熟诗

- 熟话

- 熟语

- 熟语学

- 熟语款情

- 熟语词典

- 熟诵

- 熟诵推究

- 熟读

- 熟读《唐诗三百首》,不会吟诗也会吟

- 熟读唐诗三百首,不会吟诗也会吟

- 熟读唐诗三百首, 不会吟诗也会吟。

- 熟读深思

- 熟读王叔和,不如临症多

- 熟读王叔和,不如临症多。

- 熟读精思

- 熟谏

- 熟谙

- 熟路