王丽 赵立冬 许士明 范彬

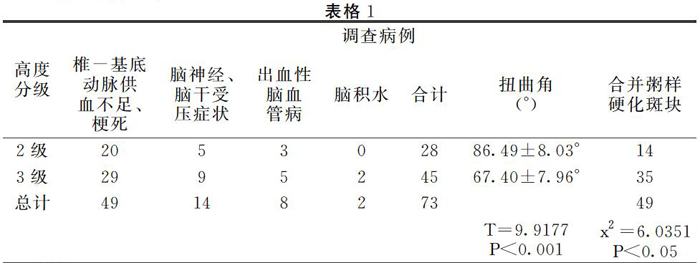

【摘要】 目的:探讨椎-基底动脉延长扩张症(VBD)临床与CTA表现,提高对VBD的认识。方法:对我院经CTA发现的73例VBD患者的临床资料进行回顾性分析,总结其临床与CTA表现。结果:临床表现多样,主要表现:(1)缺血性脑血管疾病49例;(2)脑干脑神经压迫损害症状14例;(3)出血性脑血管疾病8例;(4)脑积水2例。CTA表现:椎-基底动脉迂曲扩张,部分见钙化移位并压迫脑干。合并粥样硬化斑块2级14例(%),3级35例(%),两组比较有统计学意义(χ2=6.0351,P<0.05)。扭曲角2级71.9-99.7°,平均86.49±8.03°;3级48.9-81.4°,平均67.40±7.96°; 两组比较有统计学意义(T=9.9177,P<0.001)结论:VBD临床表现多样,以脑卒中为主,致残率及致死率高;CTA可以准确评价基底动脉增粗、迂曲程度,并可以提供较为准确的形态学数据;对VBD早期诊断及治疗具有重要意义。

【关键词】 脑卒中;椎-基底动脉延长扩张症(VBD);CTA

【中图分类号】R876 【文献标志码】B 【文章编号】1005-0019(2020)12-220-02

椎-基底动脉延长扩张症(vertebrobasilar dolichoectasia,VBD)既往认为是一种少见后循环血管变异性疾病,多起病隐匿,容易漏诊误诊。动脉延长扩张是动脉血管的显著伸长、迂曲、扩张,继之出现血流动力学改变及凝血功能障碍形成血栓和微小血栓,其致残率和致死率较高。随着影像设备与检查技术的飞跃发展,CTA技术越来越多的应用到脑卒中的筛查与早期诊断中,而椎-基底动脉延长扩张表现也越来越常见。本文就我院经CTA检查确诊的73例VBD患者的临床及CTA表现进行分析,以提高对本病的认识。

1 资料与方法

1.1 一般资料 在收集我院2017年7月至2019年7月因脑卒中进行CTA检查的患者中,符合VBD诊断标准的患者73例,男53例,女20例,年龄48~82岁,平均58岁。既往有高血压病史64例(84.2%),糖尿病18例(24.6%),高脂血症56例(76.7%),脑梗死病史70例(95.8%),长期吸烟史50例(68.5%),冠心病13例(17.8%)。临床表现以TIA、颅神经症状为主。

1.2 检查方法 CTA使用西门子Definition As 128层螺旋CT跟踪触发扫描,扫描采用Caredose4D、叠代重建技术以有效减低辐射剂量(120KV,200mAs)。使用高压注射器经肘静脉注射碘帕醇370注射液45ml(370 mg/ml),注射速率为5ml/s,对高龄、肾功能减低患者使用碘克沙醇注射液(300mg/ml,等渗)。

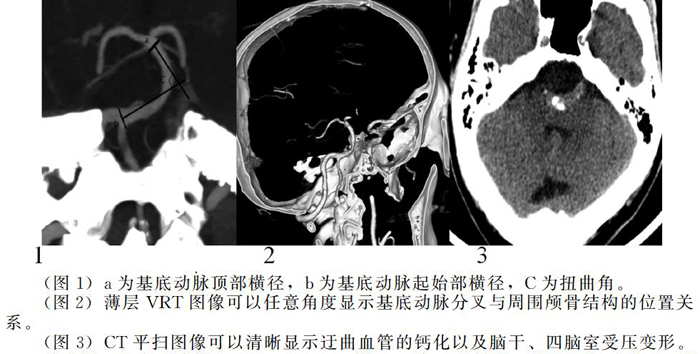

1.3 图像分析及诊断标准 所有病人均行3D-CTA及MIP、CPR后重建。使用西门子CTWP工作站Inspace软件对椎-基底动脉直径、长度及偏离度进行测量,主要采用Smoker分级法[1],即基底动脉位于桥脑腹侧至鞍上池上方,直径约4.5mm。以鞍背、鞍上池和第三脑室为界,高度上被分為4级(基底动脉分叉低于或平鞍背水平为0级,低于或平鞍上池为1级,位于鞍上池和第三脑室之间为2级,达到或高于第三脑室为3级);以鞍背和斜坡正中、旁正中、边缘和边缘以外或桥小脑脚为界在偏移度上被分为4级(基底动脉位于鞍背和斜坡正中为0级,位于旁正中之间为1级,位于旁正中和边缘之间为2级,位于边缘以外或桥小脑脚为3级);高度≥2级或位置偏移度≥2级且直径≥4.5mm,即可定义为VBD。同时测量经基底动脉顶部横径中点垂线与基底动脉起始部横径中点垂线夹角,通过具体角度值反映基底动脉扭曲程度,本文将其称为扭曲角(图1)。

1.4 统计学处理 使用SPSS 13.0 版,计量资料行t检验,计数资料行χ2 检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

本组73 例患者基底动脉不同程度迂曲扩张,直径4.5 ~7.8 mm,迂曲的基底动脉长度为29.5 ~33.8mm。典型病例CT及CTA片见下图

其中椎-基底动脉供血不足、梗死49例(67%),脑神经、脑干受压症状14例(19.2%),出血性脑血管病8例(10.9%),脑积水2例(2.7%),按Smoker分级分为,2级28例(38.4%)、3级45例(61.6%)两组,各组间计数无统计学意义(p>0.05)。合并粥样硬化斑块2级14例(19.2%),3级35例(47.9%),两组比较有统计学意义(χ2=6.0351,P<0.05)。扭曲角2级71.9-99.7°,平均86.49±8.03°;3级48.9-81.4°,平均67.40±7.96°; 两组比较有统计学意义(T=9.9177,P<0.001)(表一)。

3 讨论

VBD被认为是一种较少见的后循环血管变异性疾病,1986年由Smoker等首先提出VBD的概念,根据此病血管病变的特点将其定义命名为VBD。有文献报道该病主要见于男性(74%),平均发病年龄64.8岁[2]。本组病例男女比例约为5:2,平均年龄为58岁,与文献报道有差别。文献对VBD发生率的报道差异较大,有报道为0.6%,有学者认为在缺血性脑卒中患者中,VBD的发生率可以达到3.1%[3]。VBD的病因主要考虑与先天性或后天获得性因素有关。后天获得性因素主要与致动脉粥样硬化因素相关,且约40%患者合并有后循环颅内血管动脉硬化斑块形成[4]。本组病例中粥样硬化斑块49例(67%)。VBD临床表现多样,易误漏诊。本组病例中,有脑神经症状者14例(19.2%),后循环缺血或梗死49例(67%)。随着对脑卒中认识的不断提高,脑卒中筛查工作的深入开展,VBD的发现几率呈不断升高趋势,因而该病并不少见。

以往认为血管造影(DSA)是诊断VBD的金标准,因其有创伤性而受到限制。颅脑MRI可以清晰显示后颅窝组织结构与血管间的关系,同时可显示血管壁内夹层和血栓,但由于MRI对颅骨和斑块钙化的显示有缺陷、检查时间长、心脏起搏器患者检查受限等限制。CTA能准确、完整的呈现扩张迂曲的椎-基底动脉血管的形态,可同时对颅骨进行三维重建,显示基底动脉与附近结构的位置关系(图3),对钙化的分析具有明显优势。且CTA检查简便、易行、检查时间短、费用低,对VBD早期诊断、治疗以及未来的临床研究均具有重要价值。

参考文献

[1]Giang DW,Perlin SJ,Monajati A,et al. Vertebrobasilar dolichoectasia: assessment using MR. Neuroradiology,1988,30: 518-523.

[2]Smoker WR,Corbett JJ,Gentry LR,et a1.High-resolution computed tomography of the basilar artery:2.Vertebrobasilar dolichoectasia:clinical—pathologic correlation and review『J].AJNR Am J Neuroradiol,1986,7:61-72.

[3]Yamaguchi S,Ito O,Maeda Y,et al. Coil embolization for a ruptured posterior cerebral artery aneurysm with vertebrobasilar dolichoectasia. Neutol Med Chir (Tokyo),2011,51: 657-660.

[4]Dravert NE. Characteristics of cerebral hemodynamics in patients with the sundrome of vertebral artery. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova,2010,110: 20-24.

- 企业宽带薪酬体系中职级层级的设计研究

- 人事档案管理中存在的问题及应对策略

- 服务导向人力资源管理回顾展望

- 绩效考核方法在企业人力资源管理中的应用分析

- 大数据时代企业人力资源管理探究

- 新劳动合同法背景下如何创新人才派遣模式

- 教育公司人力资源配置存在的问题及原因分析

- 南京供电公司“常青藤”班组青年骨干培养评估研究

- 税务机关征收社保费对企业的影响

- 网络环境下中小企业财务管理模式的创新探讨

- 新形势下供电企业财务管理模式创新

- 基于十九大报告的党建工作的变革与创新

- 新市民住房公积金制度发展探究

- 民航机务维修现状及应对

- 公路工程绿化施工及养护管理措施

- 对高职院校毕业生档案管理的思考

- 合同诈骗罪与合同民事欺诈的异同辨析

- 港口企业外委承包商的安全管理

- 微信公众平台用于公共图书馆阅读推广的策略

- 关于个人信息保护立法的思考

- 提升家庭经济困难研究生自我接纳水平

- 人工智能技术在医院收费环节中的辅助应用

- 社交媒体网络直播的信息传播特点与管理

- 校企合作视角下的中医药院校研究生就业供给侧改革

- 数字出版的经营管理和实践

- bestowals

- bestowed

- bestower

- bestowers

- bestowing

- bestowment

- bestowments

- bestows

- best practice

- bestpractice

- best price

- bestprice

- be streets ahead

- be stretched

- be strong on sth

- be struck dumb

- bests'

- bests

- bestseller

- best-seller

- bestsellers

- best-selling

- best shot

- be stuck

- be stuck/caught in a time-warp

- 日日新

- 日日新,又日新

- 日日新,苟日新

- 日日更新

- 日日杭州,夜夜床头

- 日日杭州,夜夜床头。

- 日日行,不怕万里路;时时做,不怕事不成

- 日日行,不怕千万里;常常做,不怕千万事

- 日日警惕、戒惧

- 日旦

- 日旰

- 日旰不食

- 日旰忘食

- 日旰忘餐

- 日时

- 日昃

- 日昃不食

- 日昃之劳

- 日昃忘食

- 日昃旰食

- 日明

- 日昏

- 日昨

- 日昳

- 日昼