吕欢 林燕婷

[摘? ? ? ? ? ?要]? 在文献分析的基础上,结合半开放式访谈,并通过项目分析、探索性因素分析、验证性因素分析和信效度检验方法,对1924名大学生的网络不文明行为进行分析,验证问卷结构的合理性。结果表明:大学生网络不文明行为包括网络欺骗行为、网络色情行为、网络侵犯行为、网络攻击行为四个维度,最终问卷包括13个项目,整个问卷的内部一致性α系数为0.765,总体信度较好,各因子基本达到要求,希望能促进大学生网络不文明行为矫正。

[关? ? 键? ?词]? 大学生;网络;不文明行为

[中图分类号]? G645 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?[文献标志码]? A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [文章编号]? 2096-0603(2020)18-0068-03

近几年,信息技术快速发展,它在给我们的生活带来便利的同时也伴随着一些令人担忧的事情。大学生是互联网使用的主要参与者,他们社会经验和阅历缺乏,心理成熟度还不够,网络虚拟世界给大学生带来的心灵冲击是十分明显的,于是互联网的各种弊端也不断暴露出来。有些大学生利用网络对他人进行攻击或者欺骗,有些大学生则沉迷于浏览一些色情网站,这些行为毒害了大学生的身心健康,同时也破坏了网络和谐。

网络不文明行为具有攻击性、无礼性和违反尊重规范的特点,是虚拟工作情境中的特殊不文明行为形式[1]。本研究从行为的实施者和被实施者两个角度出发,把大学生网络不文明行为分为四种类型:网络色情行为、网络欺骗行为、网络攻击行为、网络侵犯行为。

目前,国内的网络心理学研究主要围绕网络成瘾领域,在网络不文明行为方面的实证研究较少。本研究旨在参考前人研究的基础上,严格按照因素分析方法的操作要求,编制一个具有良好信效度,能准确测量大学生网络不文明行为的工具,为较好地预防和正确处理大学生网络不文明行为,了解大学生网络不文明行为的特点,促进大学生网络不文明行为的矫正提供依据。

一、对象与方法

(一)预测问卷的编制

为探索中国大学生网络不文明问卷的结构,首先邀请50名大学生进行半结构式访谈。访谈的主要内容为:“请描述一下你的基本情况及上网情况。”“你看到过大学生有哪些网络不文明行为?有哪些具体表现?”“你觉得是什么因素导致了这些学生会在网络上实施不文明行为?”“你觉得那些网络不文明行为对你和其他人造成了哪些影响?影响程度如何?”访谈结束后,对访谈结果的文字及录音内容进行整理,此外还对访谈记录进行内容分析,提取其中有代表性的词汇和句子进行归类编码。编码的结果发现,大学生网络不文明行为可以分成四个维度:网络欺骗行为、网络色情行为、网络侵犯行为、网络攻击行为。在问卷编制过程中,我们参考了马晓辉、雷雳(2010)编制的《大学生网络偏差行为》中相似或相同维度的题目[2],并结合半结构访谈中归类编码的材料编制了初始问卷。随后,请三位专家(心理学副教授或博士)就问卷的结构提出意见和建议,根據他们的反馈意见对问卷项目进行增删和修改。最后,在问卷的被试群体中随机找出25名大学生进行施测,观察他们的反应和测验时间,并邀请他们和研究者逐一讨论问卷中每个项目内容的表达的准确性、易接受性,并对有质量问题的项目进行修改。最终形成的初测问卷共43道题,其中31道正向题、10道反向题、2道测谎题。问卷采用Likert五点计分方式:1代表“非常符合”,2代表“符合”,3代表“说不清”,4代表“不符合”,5代表“非常不符合”。

(二)被试

本研究共发放了1924份问卷,共回收了1808份有效问卷。问卷施测分两次进行,预测的被试者来自佛山科学技术学院的本科生,采用随机整群抽样方式共发放问卷274份,回收有效问卷258份,有效率94.2%。被试样本中男性90人,女性167人,缺失性别信息1人;大一87人,大二83人,大三88人;平均年龄19.64±1.30(样本一)。问卷修订完成后进行正式施测,采用随机整群抽样方式分别向广东省的8所高校(包括一本院校、二本院校和专科院校)进行施测,共发放1650份问卷,回收了1550份有效问卷,有效率为93.9%,其中男性565人,女性948人,缺失性别信息37人;大一344人,大二626人,大三291人,大四238人,缺失年级信息51人;平均年龄19.44±1.16(样本二)。

(三)统计分析

本研究采用SPSS19.0软件和Mplus7软件进行数据处理。在数据处理前,我们根据一定标准(整份问卷答案是否呈现同一性作答以及根据测谎题作答情况)删除了无效问卷。样本一共删除了无效问卷16份,问卷回收的有效率为94.2%,样本二共删除了无效问卷374份,问卷回收的有效率为93.9%。

首先,我们使用SPSS19.0软件对初测样本(样本一)进行探索性因素分析。运用主成分分析法抽取因子,并采用最大方差法中的正交旋转得出旋转因素负荷矩阵。以特征值大于1为标准进行因素抽取,同时参考碎石检验以及问卷的理论构想,确定最终抽取因子数。接下来,我们使用Mplus7软件对再测样本(样本二)进行验证性因素分析,考查了4个因子的拟合度和各个项目的因子载荷情况。

二、研究结果

(一)初测结果

1.项目分析

在项目区分度的分析上,利用临界比率以及题总相关作为分析指标。首先,将所有被试总分由低到高进行排序,低分组为总分排在前27%的被试(第70名),高分组为总分排在后27%的被试(第189名)。接下来,分别对每个项目的得分进行高低分组的差异性检验。如果t值显著(即p<0.05),说明该项目具有一定的鉴别性;如果t值不显著(即p>0.05),则说明该项目不具有鉴别性,需要进一步项目筛选。经过项目筛选后发现,本研究预测问卷中,问卷中无t值不显著的项目。网络不文明行为问卷中所有项目的题总相关都在0.2~0.6之间,且项目高低分组的差异水平除第22题(p=0.002<0.01)之外,其余项目均在0.001水平上显著,所有项目都具有比较好的区分度。

2.探索性因素分析

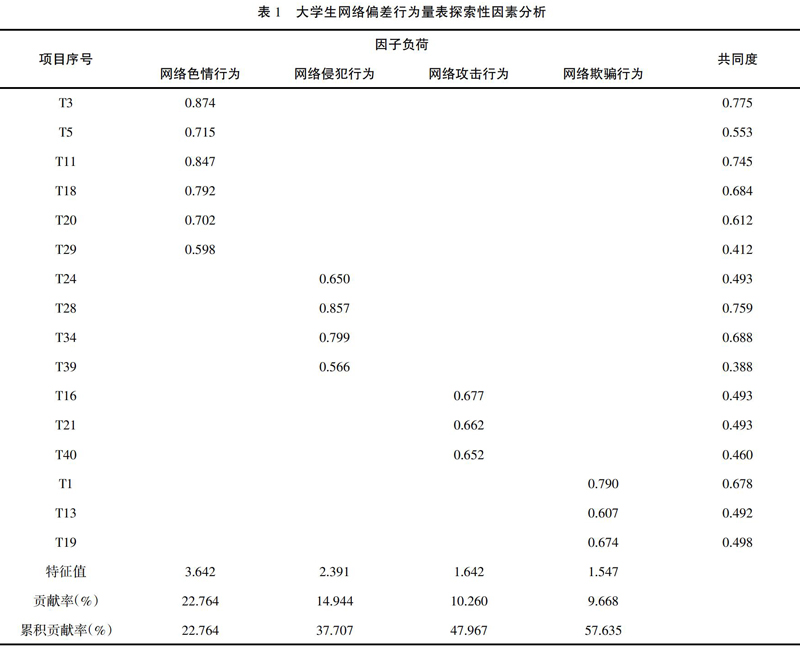

对初测样本(样本一)进行探索性因素分析,首先进行Bartlett球形检验和KMO检验,结果发现:Bartlett球形检验中,χ2=3535.3,df=820,P<0.001,KMO系数为0.869,说明所调查的数据适合进行因素分析。接下来,采用主成分分析法进行因子抽取,运用最大方差法中的正交旋转求出旋转因素负荷矩阵。以特征值大于1的标准进行因素抽取,得到了11个因子,并且参考问卷的理论构想和碎石检验,最终确定4个因子抽取数。经过多次探索性因素分析后,有25个项目的因子负荷离散且分布在两个以上,予以删除,最终确定16个项目,共4个维度,分别对其命名为:网络欺骗行为、网络色情行为、网络侵犯行为、网络攻击行为(见表1)。具体的结果为:所有的项目在各自的因子上都有相对较高的负荷值,其中,最低的负荷值为0.566,最高的负荷值为0.874。4个因子累计的解释变异数的百分比为57.64%,结果说明这16个项目分别是对应维度的有效指标,编制的问卷具有较好的结构效度。

(二)再测结果

1.验证性因素分析

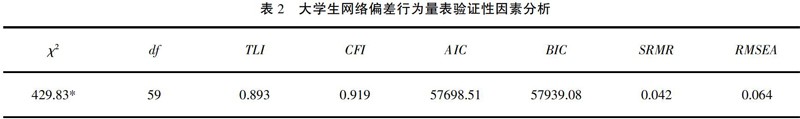

对再测样本(样本二)进行验证性因素分析,考查4个因子的拟合度和各个项目的因子载荷情况,我们发现T19、T29、T40这3个项目的因子负荷比较低。为了使模型拟合最优,我们删除了这3个因子负荷较低的项目,结果具体数值见表2,数据表明该模型各项指标均达到指标,拟合度较好[3]。

2.信度分析

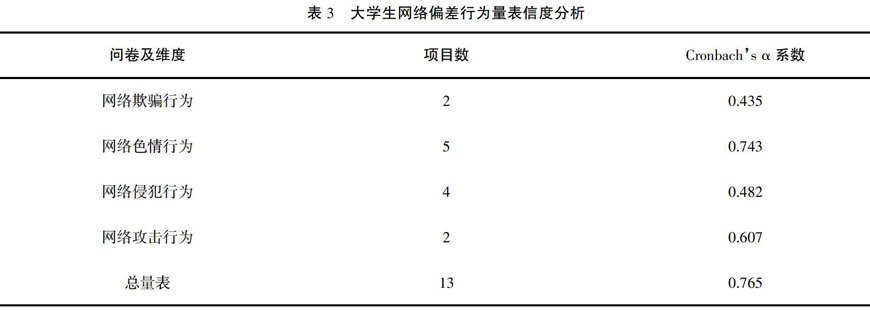

利用再次施测的数据进行信度检验,结果表明整个问卷的内部一致性Cronbachs α系数为0.765,总体来说,问卷的信度较好[4]。四个维度的α系数分别为0.743、0.482、0.607、0.435,各因子信度基本达到要求。

三、讨论

对于网络不文明行为的心理结构,本研究通过半结构式访谈,抽取整理访谈结果的详细记录。经过归类编码得出了网络不文明行为的维度:网络欺骗行为、网络色情行为、网络侵犯行为、网络攻击行为。根据理论构想和操作定义,同时参考马晓辉、雷雳编制的《大学生网络偏差行为》中相同或相似维度的题目,结合半结构访谈中编码的材料,编制初始问卷。随后专家对项目评定和项目修改和增删,最终形成的初测问卷共43道题。

在效度評价方面,本研究运用项目分析、探索性因素分析方法对搜集的大学生网络不文明行为数据进行统计分析,经过多次因素分析筛选后,最终确定了16个项目,分成四个维度,所有的项目在各自的维度上都有较高的负荷值,其中,最低的负荷值为0.566,最高的负荷值为0.874。4个因子累计解释变异数的百分比为57.64%,结果说明这16个项目分别是对应维度的有效指标,编制的问卷具有相对较好的结构效度。随后,运用再次施测的数据进行验证性因素分析,考查4个因素的拟合度和各个项目的因子载荷情况,结果发现3个项目的因子负荷比较低。为了使模型拟合最优,我们删除了这3个因子负荷较低的项目,验证性因素分析的结果表明,各项指标验证性因素分析的适配度指标分别为χ2=429.83,df=59,TLI=0.893,CFI=0.919,AIC=57698.51,BIC=57939.08,SRMR=0.042,RMSEA=0.064,表明该模型各项指标均达到要求,拟合度较好。

与此同时,我们进行了各维度的内部一致性检验,四个维度的信度都达到了可接受的水平。因此,本研究编制的大学生网络不文明行为问卷具有较好的信效度,适合用来测量大学生网络不文明行为。

四、结论

大学生网络不文明行为问卷由网络欺骗行为、网络色情行为、网络侵犯行为、网络攻击行为四个维度构成,包括13个项目,具有相对较高的信效度,适合作为大学生网络不文明行为的测量工具。

参考文献:

[1]严瑜,衷敬红.职场网络不文明行为:现实与虚拟的溢出和反溢出机制[J].心理科学进展,2018,26(12):2204-2215.

[2]马晓辉,雷雳.青少年网络道德与其网络偏差行为的关系[J].心理学报,2010,42(10):988-997.

[3]侯杰泰,温忠麟,成子娟.结构方程模型及其应用[M].北京:教育科学出版社,2004.

[4]吴明隆.SPSS统计应用实务[M].北京:中国铁道出版社,2000.

编辑 原琳娜

- 画戏

- 成都信息工程大学文化艺术学院视觉传达设计专业学生创意素描作品选

- 由感觉而生

- 从宗炳的《画山水序》看中国的山水画

- 魏晋时代艺术审美的觉醒

- 试论弗朗西斯·培根对形象世界的建构

- 重新理解与反思观看:莫兰迪与阿利卡具象表现绘画的意义

- 写实的形象与抽象的笔墨

- 江山如有待花柳更无私

- 蜕变与超越

- 丹青不渝新风入卷

- “以水为水”

- 一种精神的意象表达

- 王识

- 王少伦

- 再探中国山水画中的意境表现

- 时间视域下的北京法海寺壁画艺术

- 水库:20世纪下半叶建设题材山水画的一种范式

- 国内实验水墨画廊市场的运作机制研究

- 江苏当代美术的发展困境与对策研究

- 非物质文化遗产视野下三江侗族农民画传承研究

- 笔酣意厚

- 有感“四君子”

- 简淡自然

- 火塘,故乡

- certify

- certifying

- certitude

- certitudes

- cervical

- cervices

- cervix

- cervixes

- cerˌtificate of analysis

- cerˌtificate of attendance

- cerˌtificate of deposit

- cerˌtificate of existence

- cerˌtificate of insurance

- cerˌtificate of inˌcorporation

- cerˌtificate of occupancy

- cerˌtificate of origin

- cerˌtificate of posting

- cesarean

- cesareans'

- cesareans

- cesarean-section

- cesarean-sections

- cesarians

- cesarian's

- cesium

- 书子

- 书字

- 书客

- 书室

- 书宦

- 书家

- 书尺

- 书局

- 书屋

- 书展

- 书山有路

- 书山有路勤为径,学海无涯苦作舟

- 书山通幽

- 书巢

- 书市

- 书师

- 书帏

- 书帐

- 书帕本

- 书帙

- 书帛饭牛

- 书带草

- 书帷

- 书幌

- 书库