王娟娟 徐光静

摘 要:随着新课程教学理念的普及,教师教学的方向已经从知识的传递转为知识的建构。在2017版新课程标准中指出,所谓结构化,就是将认识环节按照一定的逻辑线索有机组织起来,形成稳定的认识模型,发展学生的模型认识素养,同时要求教师在组织教学内容时应高度重视化学知识的结构化设计,充分认识知识结构化对于学生化学学科核心素养发展的重要性,尤其是应有目的、有计划地进行“认识思路”和“核心观念”的结构化设计,逐步提升学生的化学知识结构化水平,发展学生的化学学科核心素养。

关键词:高中化学,结构化教学,核心素养

中图分类号:G633.8 ? ? ? ? ?文献标识码:A

文章编号:1992-7711(2020)03-028-1

高中化学中知识多而杂,教师教学时压力大,学生学习时也感到非常困难。而且即使掌握所有的知识点,并不代表学生化学知识水平的提升。因此,教学内容结构化的重要意义在于,将碎片化的知识串联起来,形成一条有内在联系、且逐步上升为学习链,从而使知识呈现出整体的、网络化的结构。

一、化学结构化教学的主要形式

1.从认识思路出发的结构化教学设计

化学知识的学习是一种特殊的认识活动,表现为对化学现象的认识,解决化学的问题的认识策略和模式。从认识思路出发的结构化设计,需要教师从学科的本质出发对化学现象、化学问题进行概括与归纳。

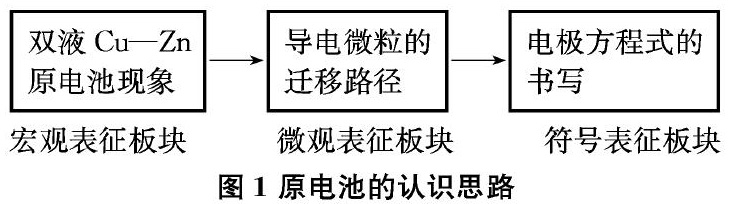

以人教版选四教材《化学反应原理》中“原电池”一节教学设计为例。原电池知识是高中化学学科基本结构中的重要组成部分,是氧化还原反应、化学反应中的能量变化、水溶液离子反应等知识的综合运用。这要求教学设计清晰明了,指向性强,认识思路明确。《美国国家科学教育标准》认为化学学习有三大领域:可观察的现象的宏观世界,分子、原子和离子等微粒构成的微观世界,化学式、方程式和符号构成的符号与数学世界。这启示我们在进行教学设计时能将教学内容设计为宏观现象、微观原理、正确表示三个结构模块,帮助学生建构“宏微符三重表征模型”。

在教学时,笔者将教学设计为图1三个板块,宏观现象产生新旧知识的矛盾,激发学生从微观角度探索現象背后本质的欲望,在探索的过程中学会用化学符号表示变化的过程。在此结构化设计的基础上帮助学生建立化学能转化为电能的认识思路。

当然,认识思路多种多样,比如说,在元素化学物教学时,常用的元素“位置”→“结构”→“性质”三者之间关系,建议元素学习的结构,认识掌握新的元素化合物知识。

2.基于核心观念的结构化教学设计

学生知识的建构需要教师结合学情,理解教材的编写意图,站在提升学生核心素养的角度将教学内容结构化。

还是以选修四《原电池》内容为例,观察双液铜锌原电池演示实验现象,再与单液电池进行对比,找出异同是原电池这堂课推进的基础。因此,实验观察尤为重要。

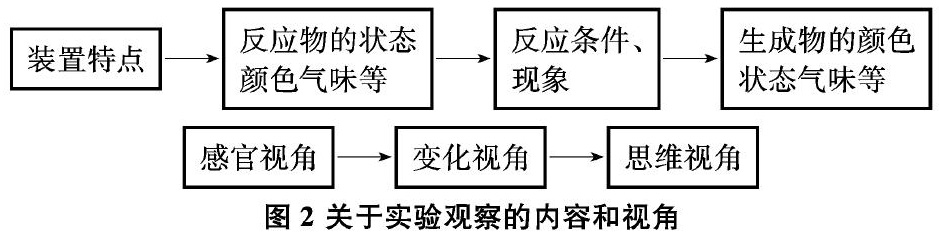

但演示实验的观察受到距离、角度以及学生的知识水平的影响,效果往往因人而异,观察结果也会五花八门,与教师的预期差异较大。因此在做演示实验,要求学生观察时也可将要求结构化,让学生明白该观察什么,从哪些角度观察,并养成边观察边分析的习惯。

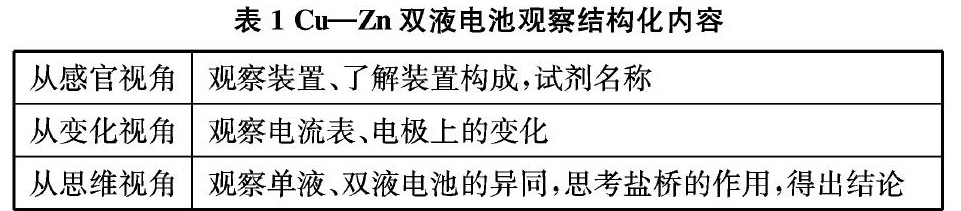

依图2所示,在实验之前跟学生明确如下(表1所示)实验观察内容,思考方向,让学生有的放矢的同时,提升了思维品质和化学素养。

通过不同视角的实验观察,发现和提出有探究价值的问题,设计探究方案,进行实验探究,这一观念正是核心素养中的“科学探究与创新意识“的具体体现。

比如说,每种元素都其典型的性质,其化合物在生产、生活中的应用。通过学习,可以建立基于物质类别、元素价态和原子结构预测和检验物质性质的认识模型。提升学生对物质性质和物质用途关联、化学物质及其变化的社会价值的认识水平,提高解决实际问题的能力。

二、结构化教学的意义

结构化教学为日常教学和学生核心素养的提高之间,搭建了一座桥梁。比如说,每种元素都其典型的性质,其化合物在生产、生活中的应用。通过学习,可以建立基于物质类别、元素价态和原子结构预测和检验物质性质的认识结构化模型。提升学生对物质性质和物质用途关联、化学物质及其变化的社会价值的认识水平,提高解决实际问题的能力。这样不仅能够使学生对知识的理解得到深化,将学习任务分解,还能促进学生形成结构化的学习模式,激发学生的学习思维,提高学生的学习效率。

总之,结构化教学的实施能够帮助知识的梳理与整合,思维的方法与建模,在实际操作中,它还可以通过图形、图表等方式呈现教学内容,将复杂的教学内容以活动引领分步骤进行,为广大一线教师的实际教学打开了一扇新的窗户。

(作者单位:南京市第五高级中学,江苏 南京210000)

- 马铃薯新品种‘郑商薯10号’的选育

- 青花菜新品种‘领秀二号’的选育

- 欢迎订阅2018年《中国瓜菜》

- 敬告

- 本刊声明

- 《中国瓜菜》合订本征订启事

- 物联网大数据助推寿光蔬菜产业上档升级

- 多功能农业视角下的北京市西瓜产业发展

- 基因工程技术在甜瓜属作物分子育种中的应用与发展

- 青花菜黑腐病致病菌的分离和鉴定

- 12个南瓜品种果实营养成分含量的测定与分析

- 有机硒肥对薄皮甜瓜香气成分和营养品质的影响

- 华北坝上寒旱区播期与设施育苗移栽对秋白菜的防春化效果

- 贮存温度对芹菜种子休眠的影响

- 淡紫紫孢菌对黄瓜根结线虫的防治效果

- 大棚甜瓜长效缓释专用肥的减肥增收效果

- 苦瓜常见病虫害的综合防治技术

- 黄秋葵5种主要害虫的发生规律及防治措施

- 大棚早春西瓜—夏季叶菜—秋延后茄子高效栽培模式

- 日光温室小果型西瓜1年3茬剪枝再生栽培技术

- 特色优质哈密瓜设施高效栽培技术

- 早熟马铃薯新品种‘皖马铃薯2号’的选育

- 辣椒新品种‘濮椒6号’的选育

- 无籽西瓜新品种‘昌祥9号’的选育

- 丰耀大地 科润万家

- subtreads

- subtreasurer

- subtreasuries

- subtrench

- subtrenches

- subtrend

- subtrends

- subtriangular

- subtriangularities

- subtriangularity

- subtribal

- subtribes

- subtriple

- subtriplicate

- subtriplicated

- subtriplication

- subtriplications

- subtropical

- subtropicals

- subtruncate

- subtrunk

- subtrunks

- subtunic

- subtunics

- subtunnel

- 软顽

- 软颌

- 软颤颤

- 软风

- 软饮料

- 软饱

- 软饱儿

- 软香巢

- 软香温玉

- 软驱

- 软骗

- 软骨

- 软骨农

- 软骨头

- 软骨头卡在喉咙里

- 软骨病

- 软黄金

- 软默

- 软鼓囊囊

- 软鼻涕似的

- 软,弱

- 轰

- 轰传

- 轰出来

- 轰击