顾大权

摘? ?要? ?数学活动是实施数学课堂教学的基本环节,是数学活动经验获得的主要途径。分析数学活动的特征和内涵,会帮助教师科学地设计数学活动,合理地组织数学活动的教学,提高课堂教学效率,也会帮助学生积累数学基本活动经验。

关键词? ?数学教学? 数学活动? 教学设计

《义务教育数学课程标准(2011年版)》指出,数学活动是师生积极参与、交往互动、共同发展的过程。通过义务教育阶段的数学学习,学生能获得适应社会生活和进一步发展所必需的数学的基础知识、基本技能、基本思想、基本活动经验[1]。数学活动是获得数学活动经验的主要途径,因此有必要去研究数学活动。数学活动的中心词是“活动”,活动需要学生主体参与,活动能激发学生兴趣,调动学生积极性,引发学生思考。数学活动的教学应从强调教学的结果性向强调教学的过程性转变、从强调教师为主体教向强调学生为主体学转变、从强调数学知识传授向强调学生的素养发展转变,这也是立德树人教育任务和核心素养培育的要求,因此开展数学活动教学是当前课堂教学的需要。

关于数学活动的定义,各方还不统一,没有一个明确的定义[2]。本文认为数学活动是由问题或操作入手、通过动手实践操作或动脑思考、经历数学化的过程、有数学思维参与的学习活动。分析数学活动的特征,理解数学活动的内涵,会帮助教师合理设计教学活动过程,顺利开展数学活动的教学。

一、数学活动的特征

1.数学活动的抽象性

弗赖登塔尔认为:“数学活动是学生经历数学化过程、建构数学知识的活动”。在数学活动中,学生要有足够的时间经历观察、实验、猜想、计算、推理、验证等方式参与到活动中来,通过积极思考、交流形成自己的看法,发现其内涵,理解其含义。这一过程中学生必须经历抽象、概括等数学化的过程,舍弃对象的其他属性,仅研究数量关系、空间形式等数学属性。学生在数学学习活动中,不断对已有的结论进行抽象、概括建构形成新的知识,因此数学活动必须要经历抽象、概括的数学化过程。

2.数学活动的思维性

斯托里亚尔认为:“数学教学是数学思维活动的教学”[3]。数学活动包括操作实践等外部的行为活动和动脑思考、抽象概括等内部的思维活动。数学活动一般从教师组织材料、设计活动过程、组织动手实践等外部的行为活动开始,到引发学生思考,开展合作交流、猜想验证、反思质疑等方式的内部思维活动结束,其中要使现实中的问题或已有的结论在不断抽象、概括等思维活动中形成新的结论或新的应用。操作实践活动和数学思维活动相辅相成、相互影响,对知识的建构起着互相促进的作用。因此,数学活动离不开思维的参与,具有思维性。

3.数学活动的层次性

学生的数学学习过程是一个数学活动的过程,更是一个意义建构的过程[3]。教学过程中,从学生的已有知识经验出发,到教学目标的实现,学生的认知围绕“活动”来推动,当一个活动不能从学生的现有知识基础顺利到达最后的教学目标时,需要通过一系列的活动来过渡,这一系列活动之间要循序渐进,按照一定的层次来推进。前一个活动为后一个活动做铺垫,后一个活动是前一个活动的深入,活动推动着学生达成教学目标。

4.数学活动的主体性

数学活动是师生积极参与、交往互动、共同发展的过程。有效的教学活动是学生学与教师教的统一,学生是学习的主体,教师是学习的组织者、引导者与合作者[1]。从建构主义的理论来看,学生的学习过程是知识建构的活动过程。由于学生知识基础和活动经验不同,活动中学生的参与度、对知识的理解、体验也不一定相同,但必须坚持學生的主体地位,鼓励学生猜想、辨析、思考、实践和探索,用自己的方式解决问题,才能建构成为有效的知识,才能在活动中提升学生的素养和能力。

二、数学活动的设计

1.数学活动的内容设计

数学活动的内容包括操作实践类活动和数学思维类活动,操作实践类活动以操作步骤呈现,思维类活动以问题串的形式呈现。设计一个有效的数学活动需要有以下几个条件:该活动能给学生创设良好的操作环境和问题情境,适合每一个学生参与;该活动能给学生营造一个探索空间,便于学生提炼与积累基本数学活动经验;该活动能充分体现数学化的过程和数学思维的特点,让学生通过活动看到数学活动内容的本质。因此,数学活动内容的设计要经历数学化、要有数学思维参与,反应出数学活动内容的本质,这样的数学活动才能获得对数学活动的本质认识和深刻理解。

案例1:《数学》(苏科版)九年级上册“2.5直线与圆的位置关系(3)”的活动设计

问题1.要从一块三角形铁皮余料中剪一个圆,如何使剪得的圆面积最大?

问题2.圆的面积最大时,⊙O与三角形的三边是什么位置关系?

问题3.要剪出这个圆,关键要找到什么?

问题4.由三条边都是切线你想到了什么?

概念介绍:三角形的内切圆(见图2)

问题5.能否给三角形的内切圆下个定义?

问题6.三角形的内切圆和圆外切三角形的“内”和“外”两个字如何理解?“切”字又如何理解?

问题7.一个三角形有几个内切圆?为什么?

【设计说明】问题1要让学生经历数学化的过程,将实际问题抽象成在一个三角形中画一个圆,并且使圆的面积最大。问题2让学生经历操作探索、交流互动等主体活动,发现圆的面积最大时,就是圆和三角形的三边都相切的时候,本质就是作一个圆,使它与三角形的三边都相切。问题3、4就是要找圆心和半径,圆心到三边的距离相等,所以圆心就在三个角的平分线上,画出两个角的平分线,就确定出圆心,半径就是圆心到三边的垂线段,过圆心做一边的垂线段,就确定了半径。问题5、6、7通过对定义的文字认识加强对概念的理解。这个数学活动学生经历去情境化,将实际问题变成数学问题,并提炼出共同的本质属性,积累了数学化的活动经验。在活动中经历数学思维发现内心是怎样形成的,知道了知识产生的来龙去脉,在操作的活动过程中获得了隐性的数学知识,积累了数学活动的经验。

2.数学活动的过程设计

知识产生的过程就是不断面对新问题、发现新问题、提出新问题,解决新问题的过程。学生的认知方式也是通过经历的活动实现再发现和再创造的过程,即从已有的数学知识经验出发,对已有的知识经验重新认识、重新发现、重新加工,这个过程需要通过活动来推动。从学生已有的知识经验到教学目标的实现,可能需要多个活动才能达到,这时数学活动的设计要以一定的层次展开,各个活动之间层次清楚、脉络分明、循序渐进,这样才能将学生的认识带到一个更高的层次上,使数学活动的本质得到落实。

案例2:《数学》(苏科版)八年级上册“6.1函数”的活动设计

活动1:随着一天时间的变化,气温也随之变化;随着学生年龄的增长,体重越来越重;随着国歌播放时间的进行,国旗的越升越高;随着圆的半径的增大,圆的面积越来越大……

活动2:

问题1.列车从甲地驶往乙地,在16:17到16:22这个时段,列车在匀速行驶的过程中有哪些量?在这些量中有哪些量是没有变化的?哪些量是不断变化的?

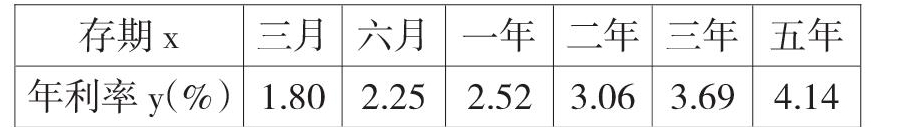

问题2.银行对各种不同的存款方式都规定了相应的利率,下表是银行公布的年利率:

存期x与年利率y有什么关系?

问题3如图3,搭一个正多边形图案需要8根火柴棒,每多搭一个正多边形图案就要增加7根火柴棒,请说出搭正多边形图案过程中的常量和变量。

你能写出搭n个正多边形图案所需的火柴棒数s与正多边形个数n之间的关系式吗?

活动3:请学生再列举出一些生活中满足上述属性的实例,通过大量的实例,让学生多角度、多层面认识和理解实例的本质属性,并指出满足上述本质属性的例子就是函数,提炼这些实例具有的本质属性,概括归纳并试着给函数下个定义。共同归纳表述函数的定义:一般地,在一个变化的过程中有两个变量x和y,如果对于x的每一个值,y都有唯一的值与它对应,那么我们称y是x的函数,x是自变量。

【设计说明】活动1从生活实际入手,从现实背景引领学生进行数学化,感受在变化过程中有两个变量,一个量发生变化时,另一个量也在发生变化。活动2在活动1的基础上逐渐深入,围绕几个问题的共同特征的本质属性进行提炼:具有两个变量,两个变量之间存在着唯一对应关系,每当一个变量取一個定值,另一个变量有唯一的值与其对应。活动3在前两个活动的基础上继续深入,通过大量的具体实例发现了函数的本质属性,通过概括总结,让学生对本质属性有了完整的认识,在活动中逐层深入提炼出函数的本质属性,并将函数的本质属性进行符号化,利用数学符号来表征函数的概念。

三、数学活动的组织原则

1.确立学生在数学活动中的主体地位

有效的数学活动是学生学和教师教的统一,学生是学习的主体。教师要放手让学生充分参与数学活动,让学生有足够的时间进行活动,并在活动中大胆去想、去做。学生在数学活动中的发现,教师要给学生平等交流和表达的机会,鼓励学生去猜想,引导学生去验证,找到合理的解决方法,才能在活动中建构数学知识。另外由于学生的知识基础、活动经验等存在的个体差异,活动中学生对知识的理解和体验也有差异,因此活动中学生的交往互动、合作学习就很有必要,这样才能真正实现从教师教到学生学的转变,从知识传授到素养提升的转变。

2.发挥教师在数学活动中的引导作用

数学活动中应体现学生的主体作用,但由于学生自身经验、基础等局限,使得学生在数学活动中的体验是浅层次的、模糊的,需要教师的帮助和引导,激活已有的经验,形成更多的活动联系点,提高活动的有效性。教师的有效引导可在活动处于无助的状态下让活动的目标更明确,不断将活动引向更深的层次,让学生的思维更加开阔,思路更加清晰,形成思想方法。教师的有效引导可以掌控数学活动的方向和进程,带领学生经历一个又一个活动层次,不断解决问题又发现新问题,直至目标的实现,既符合学生的知识建构顺序,又实现了不仅关注活动的结果,更加关注活动的过程的目的。

3.营造活动中宽松、和谐的文化氛围

要确定班级活动中学生的主体地位,既要学生个人的独立思考,又要学生之间的合作交流。中学生课堂上喜欢表现自己,但又比较敏感,常会担心回答错误或操作失误而受到老师的责备和同学的嘲笑。因此,营造宽松、和谐的班级文化氛围会避免学生被批评和嘲笑,避免学生不愿意参加活动,不愿意和同学交流自己的真实想法,不愿意发表自己的见解,以沉默的方式对待,错过了展示的机会,丧失了对知识的真正理解。教师应平等的对待每一位学生,给学生表达的机会,让学生说出内心的想法,不因为学生的想法和教师不一致就强硬地扭转学生的真实想法,不讽刺挖苦。同学之间要规范言行,倾听别人的见解,发表自己的独到见解,吸纳与众不同的观点,营造互相信任和尊重的氛围,让学生无拘束的展示、交流和争辩,才能发挥活动的作用。

参考文献

[1] 马复,凌晓牧.新版课程标准解析与教学指导[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

[2] 潘小梅.初中数学教学研究入门36问[M].浙江:浙江大学出版社,2017.

[3] 王宽明,夏小刚.建构数学活动的要义及特征分析[J].教学与管理,2012(03).

【责任编辑? 郭振玲】

- 连锁超市存货成本管理分析

- 企业技术创新经济效益分析

- 重大风险导向的企业内部控制体系构建探析

- 大学生创业带动就业的理论分析与实践探究

- 新形势下政府审计工作中存在问题及应对措施初探

- 治理层地缘关系与内部控制效果分析

- 中国企业跨国经营与合作的案例及启示

- 论多元文化对公司治理关系的影响

- 农业科技创新投入对农业经济增长影响研究

- 浅谈金融化与公司治理

- 经济新常态下电子商务对国际贸易的影响与对策

- 北大荒农业股份公司盈利能力分析

- 分析“互联网+金融”新业态视角下金融服务实体经济的战略

- 数字化生存下电子商务企业的生存与挑战

- LSTL股权激励方案研究

- 地摊经济模式研究

- 论股权结构对公司绩效的影响

- 实体企业金融化文献综述

- 绩效管理对企业经营管理的影响

- 供应链中小企业应收账款融资财务风险分析

- 金融发展与实体经济的良性互动研究

- 多元化转型对经营绩效影响的案例研究

- 后疫情时代我国口罩出口产业发展问题探讨

- 基于云会计的企业预算管理机制构建研究

- 金融经济与实体经济良性互动的思考

- interior designer/decorator

- interior-designs'

- interior designs

- interiorly

- interiors

- inter-island

- interject

- interjected

- interjecting

- interjection

- interjectionary

- interjections

- interjector

- interjectors

- interjectory

- interjects

- interjectural

- interjoin

- interjugular

- inter-junction

- interjunction

- interjunctions

- interjurisdictional

- interlaid

- interlamellar

- r2022090420003606

- r2022090420003608

- r2022090420003609

- r2022090420003610

- r2022090420003611

- r2022090420003612

- r2022090420003613

- r2022090420003614

- r2022090420003615

- r2022090420003616

- r2022090420003617

- r2022090420003618

- r2022090420003619

- r2022090420003620

- r2022090420003621

- r2022090420003623

- r2022090420003624

- r2022090420003625

- r2022090420003627

- r2022090420003628

- r2022090420003630

- r2022090420003631

- r2022090420003633

- r2022090420003634

- r2022090420003636