柴华

教学内容:新世纪小学数学三年级上册第45-46页。

教材分析:

1.《什么是周长》是小学数学北师大版三年级上册第五单元《周长》的第一节课,本单元的知识要点有:通过动手操作,带领学生初步感受周长的意义,能够测量简单物体面的周长,为后续学习长方形、正方形、平行四边形等图形的周长做好知识铺垫。

2.本课教材有以下编写特点:教材对教师教授知识具有指导作用,通过教材,教师能够轻松找到知识的侧重点,本课通过带领学生描树叶、课本封面的边线等活动,让学生在头脑中初步直观感知什么是一周,再通过后续设计的各类操作活动理解周长的意义;最后联系实际生活,使学生进一步了解到周长与实际生活的密切联系。

学情分析:

学生接触了三角形、平行四边形、长方形、正方形等各类平面图形,对这些平面图形有一定的认识,对它们的特点也比较清晰。学习了米、分米、厘米等长度单位,经历了用不同的方式测量物体的长度基础。生活中会用“边线、一圈”等词进行表达和交流。

教学目标:

1.结合具体事物或图形,通过观察、操作等活动,认识周长;

2.在“描、看、摸、量”等学习活动中培养思考,合作、操作的能力;

3.结合具体情境,通过生活具体实例,感受与本课知识的密切联系。

教学重点:学生通过观察、操作等学习活动,初步认识周长。

教学难点:测量物体的周长。

教学准备:白板、图片素材;线绳、软尺、直尺。

教学过程:

一、创设情境,导入新课

描一描、说一说,初步感知周长。

1.(出示各种树叶。)老师收集了许多树叶,漂亮吗?

请同学们拿出彩笔一笔描出你纸上树叶的边线。(学生独立描出树叶的一周,教师巡视。)

2,谁想表达你的想法,用你喜欢方法边说边操作,你是怎么描出一周的?说清楚描的路线?(在这里教师提醒学生要回到了起点。)

教学预设:

我从树叶的顶部开始描,最后又回到树叶的顶部。

我从树叶的底部开始描,最后又回到树叶的底部。

描了树叶的边线,又描了树叶的叶脉。

(应对方法:同学们,这位同学的边线描得对吗?谁来说说你的看法。)

二、探索概念,理解新知

1.看一看、认一认,初步感知周长的概念。

师:刚刚老师看到大家的操作,发现大家把树叶的边线描了一周,现在老师告诉你,树叶一周的长度,就叫做树叶的周长。(板书课题:周长。)

师:大家仔细观察树叶、数学书封面的一周。

(学生描、汇报。说一说什么是数学书封面的周长。)

(1)把课本封面图拿开后,留下长方形的痕迹。

(2)树叶一周的长度叫做树叶的周长,数学书的封面一周的长度叫做数学书封面的周长,那么图形的周长应该如何描述呢?

教学预设:图形一周的长度就是图形的周长。

(3)画出几个平面图形,让学生说一说它们的周长。

2.摸一摸、找一找,初步建立周长与生活联系。

师:刚刚我们知道了什么是周长。

(1)请同学们桌面上的纸,摸一摸这张纸的边线,这一周的长度就是这张纸的周长。从身边找一找物体表面,摸一摸它的边线,并跟同桌说一说哪里是它的周长。

(2)谁愿意把找到的说给大家听?

教学预设:

课桌面一周的长度就是课桌面的周长。

文具盒上面一周的长度就是文具盒上面的周长。

黑板面一周的长度就是黑板面的周长。

3.量一量、算一算,再次感悟周长概念。

师:通过刚才的学习,同学们认识了什么是周长。要想知道他们的长度我们怎么办?(量一量。)

师:下面请小组长组织小组同学利用手中的线绳、软尺等工具,共同合作量一量叶子和数学书封面的周长是多少厘米?

(小组合作,教师巡视。)

(小组汇报。)

教学预设:

通过线绳围绕的方式测量叶子的周长。(让学生质疑方法是否可以。)

通过软尺测量叶子的周长。

通过软尺或直尺测量数学书封面的周长。

三、实际出发,应用周长

师:同学们会量物体、图形的周长了,现在老师想与大家玩一个考眼力的游戏,请大家猜测一下老师的腰围大约是多少厘米?

(1)要想知道具体长度,就要量一量,谁来试一试。

(2)你们想不想知道你们的腰围是多少?(同桌互量。)

(汇报。)

四、巩固练习,夯实基础

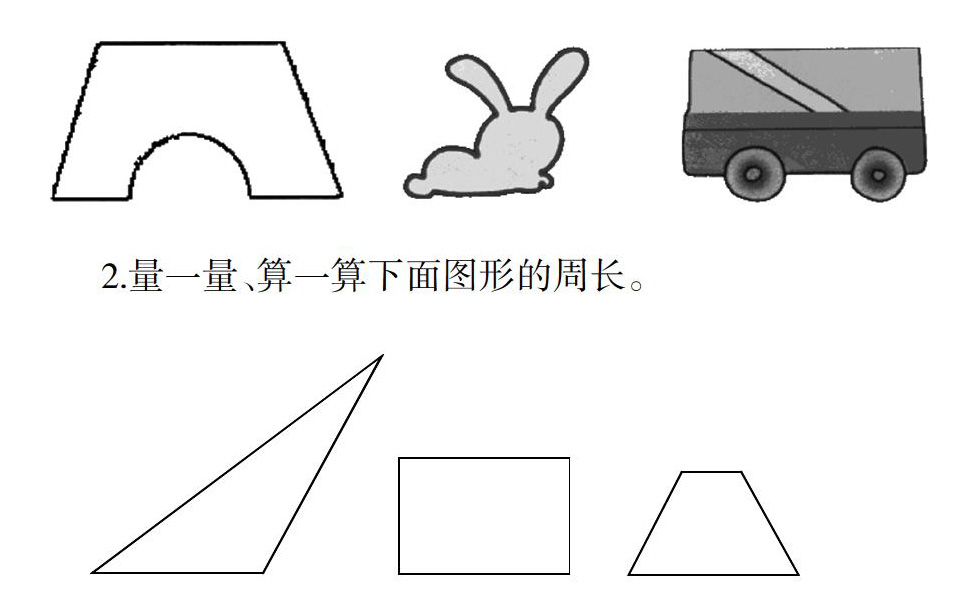

1.用彩笔描出下面图形的边线。

2.量一量、算一算下面图形的周长。

五、总结

师:今天我们认识了周长,谁愿意与同学分享一下你的收获?

反思:

正所谓:实践是最好的教材,动手是最好的老师。对于一节课而言,学生的兴趣、专注力非常重要。教学中,我结合低年级学生爱玩心理,将玩的元素与数学课堂相结合,使学生对学习的内容产生兴趣,萌发思考动力。

1.根据课型,设计、搭建“玩”的框架。

我执教的这节课是几何范畴,属于概念教学课。本节课源于课型特点,我在设计教案时,产生了让学生“玩”一节课的想法,通过动手操作、实践,将概念认知过程融入到每个环节中,让学生在玩中学、学中会,最终达到融合体会。

在这个想法的驱使下,我设计了“描”“看”“摸”“量”四个活动,通过每一个活动、每一个问题、每一次对话,每一个动作渗透本节课知识。让学生在玩中探索知识,这样掌握知识也更加扎实。

2.学玩结合,初步感知概念。

在课的开始,学生从字面意思去理解周长的定义,学生找简单物体的周长,“描”树叶、书本的周长,学生找到以后,会迫不及待地想与大家交流,这时候想法会出现了分歧,主要集中在:描的方向、线条贴合、线条粗细等方面。争论是思想火花的外在体现,这时我适时地引导学生了解周长原理,理解它只与长短有关,与方向、粗细等方面无关,学生对周长的认识更进一步。

有了前面的初步认识,接下来我引导学生通过“看”树叶、数学书的边线,感受周长,结合“摸”这个环节,了解从起点开始,最终都要回到起点,感知“封闭”,这个知识点非常重要,未来研究平面图形周长的时候,有个重要的思想就是封闭。讓学生体会什么是“一周”的时候,学生在用手指描时,反复对比失败与成功例子,让学生明白只有“沿着边线”才可以。通过一系列的做、思、说活动,得到“物体一周的长度就是物体的周长”这一概念。整个过程,以知识为中心,以活动为框架,让学生在“玩”中形成了周长概念。最后,再通过量一量活动,让学生真正理解周长是一个长度,是可测量的。至此,学生对于周长的定义有了清楚的认识。

整节课讲授下来,还存在着一些不足,比如:学生无论在自己描还是汇报描的过程中,占用了很多时间,如果我能及时点拨,相信会减少一些重复的环节,节省一些课堂时间;另外,在动手测量实物周长的时候,如果我能把要求提得更明确一些,比如:组长带领同学先仔细观察,挑选适合的工具再合作测量。也许学生完成的会迅速、更准确一些。在未来的教学中,我会深挖教材,反复体会课本设计思想,让自己的教学更加完善。

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”作为从教者,我当秉承着“实践出真知”的思想,将理论讲授与实践相结合,使学生学习知识,内化于心。在这个过程中,课堂上的每个人都是参与者、研究者,正所谓教学相长,师生共同成长。

编辑/魏继军

- 基于光耦控制的供气活门方向控制异常故障分析及研究

- 环境设计在实时仿真虚拟平台中的应用

- 美国软实力的全球扩张与我国高校意识形态安全

- 基于机组组合约束模型的阶段电源扩展规划

- 智能3D引导系统在河道疏浚工程中的应用

- 浅谈水工环地质的现状及发展趋势

- 电力系统计算机网络信息安全的防护分析

- 化工业园区环境监测中VOC在线监测系统的应用

- 基于 Citespace 图谱量化的工程造价审计研究热点分析

- 目标消费群体幸福指数模型

- 单位大院景观改造设计研究

- 双创趋势下的工程管理专业创业实践分析

- 埕海油田油气生产应急管理系统建设分析

- BIM技术在建筑安装工程造价中的应用

- 基于岭回归模型的建成区用地规模预测

- 基于环境卫生监测下的土壤中镉的检测结果分析

- 探讨机械加工工艺对零件加工精度的影响

- 电气自动化技术在电力系统运行中的应用

- “三创”理念下独立学院转型发展路径研究

- 探求影响铅球投掷距离的要素

- STRO应急处理系统在垃圾填埋场渗滤液处理的应用

- 微信小程序在高校机房中的创新实践

- 基于SolidWorks仿真技术的铅酸蓄电池极板固化架的设计

- 基于手机APP控制的电梯永磁同步电动机智能控制系统设计

- 热塑性树脂基复合材料在航空领域的研究进展

- ebb¹

- ebit

- ebitda

- ebonies

- ebonist

- ebony

- ebullience

- ebullient

- ebulliently

- ebusiness

- ec

- ecash

- e-cash

- ecb

- eccentric

- eccentrically

- eccentricities

- eccentricity

- eccentrics

- eccentric²

- eccentric¹

- ecclesiastical

- ecclesiastically

- echelon

- echo

- 卢思道

- 卢思道集

- 卢戆章

- 卢敖

- 卢敖游

- 卢文弨

- 卢旺达

- 卢旺达种族大屠杀

- 卢曼云

- 卢李在后

- 卢杞除患

- 卢梭

- 卢森堡

- 卢森堡的华尔街

- 卢植

- 卢橘

- 卢比

- 卢沟晓月

- 卢沟桥

- 卢沟桥事变

- 卢沟桥的狮子

- 卢沟河

- 卢浦大桥

- 卢浮宫

- 卢浮宫博物馆