【摘要】在对自译语料进行对比研究和分析描述的基础之上,对理论描述和实证研究采取互相结合的方式开展研究工作,对西方的自译理论进行总结和归纳。本文基于此,从张爱玲对《金锁记》所自译的两个文本个案开展相应的实证,对自译理论的构建和自译语料研究非常注重。从张爱玲在个案自译当中的总结与他译所拥有的个性和共性,对自译的定义、评价标准和性质进行重新的界定,最后对自译类型学进行了研究范畴方面的初步建立。

【关键词】文学翻译;张爱玲;《金锁记》;自译

【作者简介】扈玉婷(1981-),辽宁人,内蒙古科技大学讲师,研究方向:大学英语和研究生英语。

自译指的是作者对自己所写出的作品进行翻译的过程和结果。波波维奇认为:“自已文本是一种翻译方面的行为,而不是对原文本进行的一种文本变体。”从语言学的历史角度进行分析,自译者指的是在语言方面至少掌握了两种以上的作家,并且在创作时尝试着使用两种语言对作品进行创作。翻译指的是译者将作品的源语言转换成了目标语言从而为文化交流进行实现的过程和结果。国内外对于作品的翻译方面所进行的探讨相对来说已经科学化并日益透彻,但是没有进行过相对不叫系统的研究。本文的研究是为了能够通过对著名的双语作家张爱玲所自译的《金锁记》进行分析,对自译的特征和翻译的区别进行探讨。自译指的是作家至少对两种语言精通,然后对自身所创作的作本用源语言翻译成其他语言的行为。本文是为了对双语作家和自译作家的不同含义进行指出:前者指的是运用两种语言对作品进行相应的创作能力,后者指的是作者在同一主题之下,以及对自身所创造的作品运用两种语言进行文本的写成。

一、西方“自译”理论的沿革

在“翻译”的概念方面我们基本上都十分的熟悉,在公元之前的3000多年,正式的文字翻译就在亚述帝国诞生了。在公元三世纪前,就已经拥有了文字翻译方面的作品面世,这标志着翻译已经在西方古代开始了。在中世纪的时期当中由于在宗教方面的势力开始加强,宗教人员为了能够让广大的百姓对《圣经》文本进行读懂,他们对《圣经》运用了民族语言进行了翻译。在文艺复兴14世纪-16世纪的时期,使得古典文学方面和其他的人文科学作品达到了新的翻译高潮。西方在翻译理论历史方面,17世纪-19世纪是所处的发展时期是最重要的。

二、“自译”与翻译

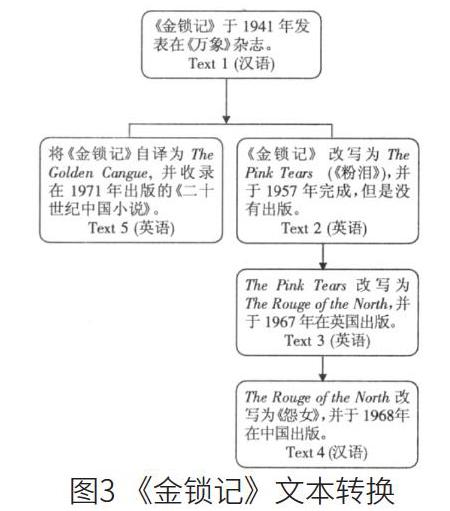

翻译是在原有的作品之上进行的在生产行为,本位的研究意义是为了能够在这种行为当中对语言进行另一种的转换。翻译者自身的任务是为了能够对作者在文本当中所潜在的瘾含含义进行挖掘,并且使用较为适当的目的语言对作者在作品当中的意图进行表达。韦努提认为在文本面对时,由于作品的作者权威方面的缘故,导致译者一直没有在合法地位方面得到相应的充分认可。明尼指出,想要对中世纪当中“作者”这一词汇方面的理解,首先要对该词汇当中所蕴含的意义进行明确理解。“作者”的含义当中包含了可靠性、行动、权利和权威这四个方面。任何的作本都是最历史进行了活生生的本身现实反映,但是,作为译作,在译者面前它又成为了需要进行反应的对象。在这种情况之下,原作品是特定的和第二性的艺术现实,在原作的反应方面译者运用了自己所特有的创作方法。在不同的文本翻译的过程当中,译者需要运用各种方式和方法对原作者创作时的背景材料进行搜寻,在反应的过程当中,译者经常性的会被原作进行一定的影响,从而让原作左右了自身的思想;为了对原作使用比较合适的语言进行在现,译者需要对原作当中的创造性进行相应的处理,从而对原作的面貌进行改变,使其能够达到文本比较通顺的情况,并且让文本的原文表达需求进行表现。现实主义翻译观念当中指出,不管译者做出怎么样的努力,译作和原作之间都不可能会产生绝对的相同,在相同方面只能是相对应的,在相对方面的程度往往去鳕鱼译者自身所拥有的世界观和翻译美学观。但是对于文本的自译者来讲,在对作者在文章构思和措辞意图进行揣摩时所运用的时间和努力相对于译者非常小。同时,自译者不会受到相应的翻译标准束缚。在图1自译者和图2翻译者当中对他们之间的区别进行了清晰的表达。

从上面两个图当中能够看出翻译者和自译者一样,都是语言方面的生产者。同时,翻译是选择方方面所做出的一个过程,译者在翻译时做出相应的连续选择,对于原文本当中的内容不仅需要消化,在头脑当中还需要进行译本蓝图的勾画,在整个翻译文本的过程当中,设计了文学传统和语言以及文学互文之间的互相作用。译者在进行反应的过程当中,还需要对以下六个方面的因素进行涉及:委托方对于译作方面的认同感和具体要求、翻译目的、知识结构、对译本读者的判断以及译者自身的认知体系。作为文本的待译作者,自译作家由于是对自己的作品需要翻译,只需要对读者进行负责,考虑在表达方式方面该采用神社能够让读者更好的接受作本和理解。但是,对于文本的翻译者来讲,则需要对原作者意图进行弄清的同时还需要最目标语读者自身的文化背景和主体诗学等各种情况进行考察。因此,两者进行相比,自译者相对来说更省力和操控。

三、基于《金锁记》的译本衍变

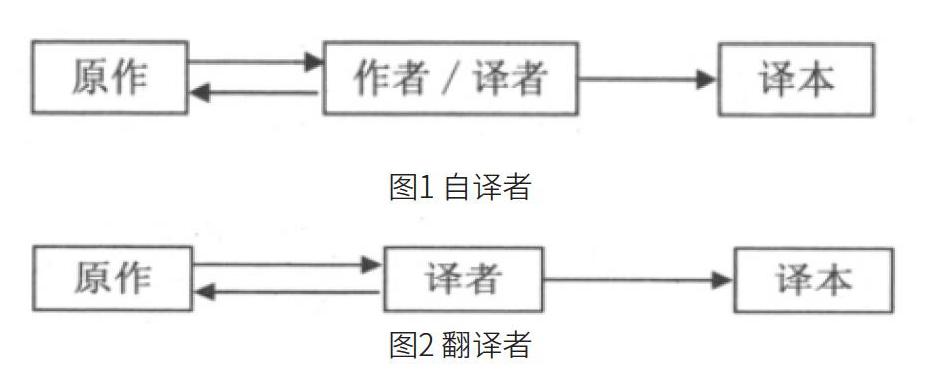

在很多作品当中,张爱玲都对富含人生悲剧命运的女性文学形象进行了塑造,在很多女性题材的作品当中,《金锁记》能够对女性悲剧性命运进行最为深刻的反应,父类人为,这篇小说是我国文轩当中的巅峰,而夏志清更评价《金锁记》“中国从古以来最伟大的中篇小说”,对《金锁记》的两个英文译本进行研究,首先应对《金锁记》作为基础出现的四个文本进行理清,其实际情况如下图所示:

从上图当中能够看到,将《金锁记》作为基础,一共出现了四个改写以及自译的版本。1957年,《金锁记》被翻译成为The Pink Tears,结果遭到了美国方面的退稿,目前来看,这本没有出版的书并没有渠道能够找到,否则研究者还能够更加深入的对改写之后的The rouge of the North进行研究,并对两者进行比较,从而对2个英文文本之间的关系进行更加深入的探索。十年之后,张爱玲最终将The Pink Tears改写成为了The Rouge of the North,并在1967年得到了出版;1968年,张爱玲将The Rouge of the North自译成为中文版本的《怨女》病得到出版,而The Golden Cangue則是在美籍华裔夏志清教授的请求下,张爱玲对中文版《金锁记》的忠实自译,并将其收入到了Twentieth-Century Chinese Stories当中,上述5和版本的之间的自译、改写,一共经历了28年的时间,而这也是张爱玲文学生涯当中十分重要的阶段。

在对其中的四个译本进行比较之后,陈继荣发现,张爱玲在实际的翻译过程当中,对于作者本位以及性别本位始终坚持,在自译《金锁记》的过程当中,对从改写到不完全自译再到全自译的互文性关系进行了有力的表现。此外,第一文本、第三文本之间呈现出了十分复杂的改写关系;而第三文本以及第四文本之间的关系则是不忠实的自译关系;第一文本、第五文本之间的关系则是完全忠实的自译。在张爱玲的《金锁记》自译当中能够看到,自译作家在实际的自译过程当中,会对各种各样的改写进行应用,因此他们的自译往往并不会完全的忠实于原来的版本。与此同事,自译者通常有着很大的主动性,因此他们也有权对自己认为不适当的部分进行修改。

四、两个自译文本在西方的接受

刘绍铭认为,《金锁记》当中的两个译本之所以没有在英语强势文化当中得到的足够认同,主要是认为美国读者对于其中的形象并不感兴趣。有必要指出,即便是自译作家,在翻译过程当中也会受到多种因素的约束。目的语读者通常希望译文能够在语言上与自己的文学传统以及文学习惯更加符合,在有些情况当中,这种期待也会在译本与译语文化传统的符合期待上进行体现。刘绍铭认为,之所以会造成该文本在西方搁浅主要是受到以下两种原因的影响。第一,张爱玲在该文本的创作过程当中,在美国一个寒冷的偏僻乡镇当中寄居,与其在对《金锁记》创作发源地的上海有着十分迥异的人文气息风格;第二,张爱玲原本希望能够将《金锁记》改变成为电影剧本,但受到多种原因的影响,这个电影剧本最终并没有得到上演。在到达美国之后,她将剧本翻译成为The Rouge of the North,在这个英文译本当中能够看到,其中很多带有戏剧化的语言并没有得到修正。在写给刘绍铭的书信当中,张爱玲认为在The Rouge of the North的创作过程当中曾经频繁的对没有上演的《金锁记》电影剧本进行频繁的参考。对于源文本的直译就是这个译本当中最为典型的特征,例如,张爱玲将其中的“固网酒醉桃花工,韩素梅生来好面孔”翻译成为“I,the king,drunk in the Peach Blossom,with Han Su-ngo of beauty matchless”。从普通英语读者的角度来看,如果对于赵匡胤获得王位的历史以及韩素梅的宠爱并不了解,那么只能够对“Han su-ngo”的字面意思进行获取,对于其背后存在的文化因素则难以有效的理解。

张爱玲曾经在书信当中告诉张爱玲“研究专家”水晶先生,在出版之后,The Rouge of the North在出版之后出現了很多的负面评价,有文学批评家人为张爱玲在文本当中对女主人公进行塑造造成了读者的方案。美国汉学家普安蒂文人为,西方作者文学作品通常加工男主人公塑造成阳刚、深沉的形象,而将女主人公塑造成为聪慧、美貌的形象。而张爱玲则将其主人公描写为破坏亲生女儿婚姻,干涉儿子与媳妇正常生活的形象,其塑造的男主人公与西方读者的期待也并不相符。从接受美学的角度来看,《金锁记》当中呈现出的保守女性的形象,与西方对中国女人形象的理解以及期待也并不相符,因此,西方读者对于张爱玲创造的中国社会妇女悲剧小说也自然难以认同。

五、结论

张爱玲的文学生涯当中,自译是其中十分重要的组成部分,在本文的研究当中,主要就《金锁记》不同版本之间的自译进行了研究,而这也能够使得读者更好的了解张爱玲的文学及其人生。从目前来看,对于张爱玲翻译的研究仍然较为缺乏,因此对于张爱玲翻译的研究更需要深入的开展。

参考文献:

[1]孟洁如. 译者主体性视角下张爱玲《等》自译研究[D].浙江财经大学,2018.

[2]赵琰.张爱玲自译作品中的变译现象——以《桂花蒸阿小悲秋》为例[J].湖南工业大学学报(社会科学版),2017,22(03):124-128.

[3]张荷瑶.浅谈张爱玲自译《金锁记》的翻译风格[J].语文建设,2017(23):69-70.

[4]刘爱兰.张爱玲《秧歌》自译中的改写研究[J].怀化学院学报,2017,36(07):105-109.

[5]崔静静,黄静怡.改写理论视角下的张爱玲自译《金锁记》[J].德州学院学报,2017,33(05):3-6.

- 古建筑中的亭台楼阁与轩榭廊舫

- 安昌古镇: 一个原汁原味的江南水乡

- 工作要点的写法

- 在交通事故中负主要责任能认定工伤吗

- 开启智能大门的人

- 听父亲讲故事

- 李鑫的电商梦

- 朱东光: “绿满九台”的园艺师

- 互联网背景下国企党务工作者要提升六种能力

- 集安市: 党建引领精准发力“拔穷根”

- 松原市: “五个带好”推进党群建设一体化

- 伊通县: 用活新媒体 助推新时代干部教育

- 汪清县: 脱贫发展不减速

- 梅河口市:沉到一线助脱贫

- 扶余市: 以“真严快” 科学管理档案

- 珲春市: 深耕金融服务 助推返乡创业

- 精准施策 助力脱贫

- 他是一只领头雁

- 天空中那颗耀眼的星

- 党建引领城市基层治理的新路径

- 夯实乡村振兴发展基础

- 抓党建工作 促企业发展

- 构建“1234”组织工作新格局

- “五个突破” 助力脱贫攻坚

- 激活城市基层治理“神经末梢”

- nonfermenting

- nonferocious

- nonferociously

- nonferociousness

- nonferociousnesses

- nonferocities

- nonferocity

- non-ferrous

- nonfertile

- nonfertilities

- nonfertility

- nonfervent

- nonfervently

- nonferventness

- nonferventnesses

- nonfestive

- nonfestively

- nonfestiveness

- nonfestivenesses

- non-feudal

- nonfeudal

- nonfeudally

- nonfeverish

- nonfeverishly

- nonfeverishness

- 远居海外

- 远山

- 远山堂曲品

- 远山晴

- 远山眉

- 远山色

- 远山芙蓉

- 远山郊野

- 远山黛

- 远岁

- 远岑

- 远岫濛濛,乍迷縠雾

- 远峰

- 远差

- 远师

- 远年

- 远年近岁

- 远年近日

- 远庖

- 远庙

- 远度

- 远度鸿猷

- 远异

- 远引

- 远引曲喻