王伟民

摘要:根据光的折射和全反射的规律,结合人们看到海市蜃楼的情景,分析教科书对海市蜃褛的形成解释不要的原因,并提出海市蜃楼中“上蜃”形成的可能原因(仅为推测).

关键词:海市蜃楼;上蜃;全反射

站在海边的人们,凝望平静的大海时,不经意间,说不定会有一幅美轮美奂的画面从天空映入眼帘—亭台楼阁悬浮在空中,车马行人穿行于闹市,高山流水、森林瀑布等诸多美景变幻莫测,时隐时现……,这便是人们常说的海市蜃楼现象.

海市蜃楼是一种不太常见但又非常奇妙的自然景观,多出现于夏季雨后沙漠或海面的上空.若按所成像的正倒方向对其进行分类的话,海市蜃楼大致分为两类——上蜃与下蜃,跟实物相比,看到的像是正立方向的为上蜃(参见图1.这幅照片拍摄于2015年3月19日上午,山东省青岛西海岸新区灵山湾海域,在灵山岛附近.海平面出现几座高楼状物体,原本空荡的海平面突然出现上蜃的奇景).反之,看到的像为倒立方向的为下蜃.在人们抬头仰望天空所能看到的蜃景中,上蜃出现的几率比下蜃出现的几率大得多(马路上海市蜃楼的情景多为下蜃).笔者发现,不同时期的教科书对海市蜃楼成因的解释不尽相同.受早期教科书对海市蜃楼成因解释的影响,一些教辅用书及期刊多将大气中的某一水平假想面对光的全反射,作为海市蜃楼现象形成的主要原因.近期出版的物理教科书将之前“海市蜃楼”成因的“全反射”说,更改为现在的“折射”说.

笔者把不同时期的教科书对海市蜃楼形成原因的解释进行摘录.

早期的人教社高中物理教科书从光的折射及全反射的角度,对“海市蜃楼”现象的形成原因作如下解释:(详见全日制普通高级中学教科书(必修加选修)《物理》第三册,人教社2003年版)

海市蜃楼是光在密度分布不均匀的空气中传播时发生全反射而产生的.夏天,海面上的下层空气,温度比上层低,密度比上层大,折射率也比上层大,我们可以把海面上的空气看作是由折射率不同的许多水平气层组成的,远处的山脉、船舶、楼房、人等发出的光线射向空中时,由于不断被折射,越来越偏离法线方向,进入上层空气的入射角不断增大,以至发生全反射,光线反射回地面,人们逆着光线看去,就会看到远处的景物悬在空中.

新版人教社初中物理教科书对“海市蜃楼”的成因解释如下:

我们已经知道,光在同种均匀的介质中沿直线传播.如果介质密度不均,光就不会沿直线传播,而是发生折射.海市蜃楼是一種由光的折射产生的现象,多发生在夏天.夏天空气较热,但海水比较凉,海面附近空气的温度比上面的低.空气热胀冷缩,上层的空气比底层的空气稀疏.来自地平线以下远处物体的光,本来不能到达我们的眼中,但有一些射向空中的光,由于不同高度的空气疏密不同而发生弯曲,逐渐弯向地面,进入观察者的眼睛.观察者逆着光望去,就看见了远处的物体(参见图2.图2是教科书这部分内容的插图).

笔者以为,上面摘录的这两段不同时期的教科书对海市蜃楼形成原因的解释,都有值得商榷的地方. 先分析早期教科书解释不妥的原因——“海市蜃楼”中“上蜃”的形成原因不可能是由于光的全反射.

首先,除云层的外围,大气层内部的任何假想面均不具备发生光反射的条件.

为解释光在空气中的折射规律,将海面上方的空气“看作”由下而上横向排列、密度递减的许多水平气层所组成倒也无可厚非,但这种“看作”只能说是在建立物理模型——一种为解释光的折射规律而人为建立的模型.需要说明的是,模型与实物相比虽说有共性,但二者绝不能等同,它们之间在一些方面或许非常相似,但是,在其它方面甚至有可能会存在质的区别.实际海面上方的空气,尽管密度随海拔高度的增加而减小,但却不会因为人们建立了分层排布的空气物理模型而发生密度的跃迁,其密度的变化总是连续的.换句话说,除云层的外围,空气中不可能存在对光反射的反射面,更不可能存在可以发生所谓对光“全反射”的水平假想空气面(云层的外围对光的反射,属于漫反射,不会像平静的水面那样因发生镜面反射而成像).所以,对于海面上方密度随高度增加而递减的空气来说,当光线在其中向上斜射时,光的传播方向虽然的确会“越来越偏离法线方向”,但因没有供其反射的反射面,光线不可能“调头”斜向下入射而进入地面上人的眼中.

其次,若将全反射作为海市蜃楼的形成原因,我们将会从逻辑上推出多个与事实不相符甚至相悖的现象.

由于水的比热容较大,夏天,海水的温度较空气的温度低,正如课本所言,海面上的下层空气,温度会比上层低,密度比上层大,折射率当然也比上层大,大气中从地面斜向上入射的光线会逐渐偏离原来的方向,朝着远离铅直线的方向偏折,而且海面上方大气中光线的这种偏折规律将是一种普遍现象.假如空气中真的存在一些供光反射的水平反射面,那么,斜向上入射的光线,当入射角增大到一定程度时,发生全反射将是必然的(因为光是从下面的光密介质射入上方的光疏介质,且入射角不断增大).这样,海边的人们,无论处于何时,身在何地,抬头仰望天空时,都应该能看到海市蜃楼的美景,观赏海市蜃楼将成为一种常态,就如同人们随处可以看到岸边的树木在平静水面中形成的倒影一样.而事实上,海市蜃楼是一种非常罕见的自然景观,除极少数人有幸看到过该现象之外,绝大多数人仅仅是在电视新闻中能观赏到这种现象,即便是常于海边居住之人,在有生之年亲眼目睹到海市蜃楼胜境的机会都不会太多.这从一个侧面说明,海市蜃楼成因的“全反射”之说是站不住脚的.

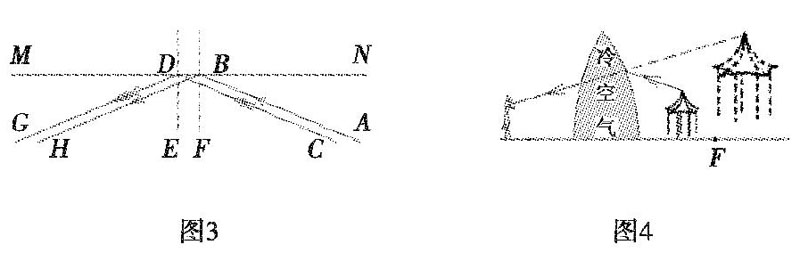

如果“海市蜃楼”中的“上蜃”现象是由于全反射而形成的,那么,人们从空中看到的景物与地面上的实物相比,将会上下颠倒.

假设海面上方的空气是由许多密度不等(密度随高度的增加而递减)的水平空气层所组成,相邻两层间都存在密度的跃迁.如图3所示,设MN为密度不同的两水平空气层的分界面,一束光(注意是“一束光”,而非一条光线)以大于临界角的角度射向分界面MN并发生全反射,因为分界面MN是水平的,由图可知,入射光束“外围”的两条入射光线AB与CD相比,本来位居上方的入射光线AB,经分界面MN反射之后,它所对应的反射光线BH将位居折射光束外围的下方.这就是说,地面上的物体经密度不同的两水平空气层间的分界面全反射所成的康像,与原物体相比,均是上下颠倒的(如果不是因为下层空气的折射,地面上的物体经假想水平空气分界面的全反射所成的像,应该是标准的平面镜成像,像与物将关于分界面对称).而在上蜃现象中人们所看到的像均是正立的,所以从这一点来看,海市蜃楼“上蜃”的形成,也不应该是因为光的全反射.

既然海市蜃楼的形成不可能是光全反射的结果,那唯一的情况只可能是由于光的折射而形成.

再分析近期出版的教科书对海市蜃楼形成解释不妥的原因.

从近期教科书对海市蜃楼形成原因的解释来看,跟早期教科书建立的物理模型类似,也是将海面上方的空气看作自下而上密度递减的空气层所组成,从远处物体发出的斜向上入射的光线,由于光的折射,的确会发生弯曲.但是,如果不是因为光的反射,仅仅是由于光在密度不等的水平空气分界面发生折射的话,斜向上入射的光线经折射后,折射角会逐渐增大,但绝对不会“掉头”向下折射.换句话说,教科书中“有一些射向空中的光,由于不同高度的空气疏密不同而发生弯曲,逐渐弯向地面”的说法是没有道理的.

那么,“海市蜃楼”中“上蜃”的形成原因究竟是什么?我们不妨对形成海市蜃楼现象的原因作大胆推测.

海面上,假如有两大的热空气团,它们中间夹一密度大的冷空氣带,由于受特定气流的影响,两个热空气团在作相向运动,由于热空气的密度较小,当它们同时遇到密度大的冷空气带时(同时相遇的几率不大,这只能说是巧合),从冷空气带的两个侧面同时向上爬升.如果海边的人与远处的景物(比如亭台)刚好分别处于两热空气团之中,那么,在观赏者与景物亭台之间,便会形成一个由密度较大的冷空气“做成”的非常大的“空气凸透镜”,由于冷空气的密度较热空气大,所以由冷空气组成的“空气凸透镜”的折射率要比它两侧的热空气大如图4.当景物亭台刚好位于该“空气凸透镜”的焦点F之内时,景物亭台经“空气凸透镜”成一个正立、放大的虚像,人逆着经过“空气凸透镜”折射进入眼睛的光线望去,就会看到正立的亭台影像悬浮于空中.

由于这样的“空气凸透镜”的形成需要极为苛刻的大气环流条件,而且很不稳定,可能只会短时间存在,经一段时间之后,在重力作用下,“空气凸透镜”会很快“坍塌”演变成相对稳定的水平空气层而居于热空气的下方.所以,海市蜃楼的美景不但罕见,而且持续的时间不长,往往是昙花一现,转瞬即逝.

参考文献:

[1]陈松荣.“海市蜃楼”的真正原因[J].物理通报,2003 (9).

[2]人民教育出版社物理室.全日制普通高级中学教科书(必修加选修).物理(第三册)[M].北京:人民教育出版社,2003. 15.

[3]人民教育出版社课程教材研究所,物理课程教材研究开发中心.义务教育教科书物理(八年级上册)[M].北京:人民教育出版社,2012. 83.

- 公路会计核算及成本管理问题研究

- 浅析中小企业应收账款管理

- 存货计价方法的选择对企业的影响分析

- 智能信息化时代下国家审计人才培养模式探究

- 物流企业成本管控措施探析

- 民营企业股份制改制面临的问题

- 汽车零部件企业库存管理问题和对策探讨

- 房地产企业内部控制中存在的问题及改进措施

- 试论房地产企业内部控制存在的问题及建议

- 构建行政事业单位内部控制体系的思考

- 基层行政事业单位内部控制问题及对策研究

- 中小民营房地产企业内部控制存在的问题及对策研究

- 物流企业内控制度建设的探讨

- 高新技术企业内部控制的问题及完善对策

- 国有企业进出口贸易公司内部控制相关问题探讨

- 论企业目标市场细分及营销策略

- 基于大数据技术的高校档案管理工作研究

- 加强成本控制,提高公司效益

- 技术商品在转化时的定价问题探讨

- 客户关系管理优化研究

- 中学内部控制现状及优化策略探析

- 当前环境下提升国有企业内部控制有效性的若干思考

- 关于国有企业集团内控体系建设的思考

- 基于绿色供应链管理的石化企业物流管理路径探究

- 新媒体背景下的培训机构运营管理模式分析

- jarless

- jarred

- jarring

- jarringly

- jar's

- jars

- jarsful

- jar²

- jar¹

- jasdaq

- jaundice

- jaundiced

- jaundices

- jaundicing

- jaunt

- jaunted

- jauntier

- jaunties

- jauntiest

- jauntily

- jauntiness

- jauntinesses

- jaunting

- jauntingly

- jaunts

- 脊梁骨里冒凉气

- 脊椎

- 脊椎动物

- 脊檩

- 脊牛

- 脊神经

- 脊索

- 脊索动物

- 脊肉

- 脊背

- 脊背向后拱起

- 脊背末端的骨

- 脊脊

- 脊脊多事

- 脊脊大乱

- 脊脊攘攘

- 脊骨

- 脊骨的末端

- 脊髓

- 脊髓灰质炎

- 脊鳍

- 脍

- 脍不厌细

- 脍人

- 脍刀