黄伟东

[摘 要]教师应根据学生的生活现实、已有知识经验、思维特点等去设计数学教学,这样既有利于激发学生的学习兴趣,又有助于学生理解与掌握所学的数学知识,满足学生的发展需求,使数学教学充满生机与活力。

[关键词]小学数学;设计;思维;圆锥;体积

[中图分类号] G623.5[文献标识码] A[文章编号] 1007-9068(2021)03-0032-02

数学课堂中,教师应创设合适的教学情境,引导学生去实验、去尝试、去思考,培养学生的数学思维,使学生的学习真正发生。下面,以人教版小学数学六年级《圆锥的体积》一课教学为例,谈谈如何通过复习引领、实践探究等活动,有效引导学生进行思考、探究,最终实现“让不同学生在数学学习上得到不同的发展”的目的。

教学片段一:

师:你们还记得圆柱和长方体的表面积、体积的计算吗?这些计算公式是如何获得的?

生1:圆柱的体积计算公式是先把它均分为一个个扇形,再拼成一个近似的长方体,从中分析总结出来的。

生2:用1立方厘米的小正方体去拼一个长方体,看需要多少个小正方体,就是多少立方厘米,进而推导出长方体的体积等于长×宽×高。

师:今天,我们学习圆锥的体积计算。你们认为会从什么图形的体积计算中获得启发呢?

生3:圆锥与圆柱有相似的地方,应该从圆柱的体积计算中获得新的思考。

生4:应该会借助圆柱的体积计算来进行研究或推导。

生5:好像可以,但还是有不同的,因为圆柱的上下部分是一样大的,而圆锥的顶部尖尖的。

师:你们认为这样分析有道理吗?下面,请用老师为你们准备好的学习用具,看能不能从中探究出一些联系,找到推导圆锥体积计算公式的方法。

……

解读与思考:

上述教学,教师先引导学生回顾已有的知识经验,旨在使他们对已经学习过的立体图形的体积和表面积等计算有更为清晰的认识,为学习新知做好准备。“今天,我们学习圆锥的体积计算。你们认为会从什么图形的体积计算中获得启发呢?”因为圆柱、圆锥有很多相似之处,所以有学生直接回答“应该会借助圆柱的体积计算来进行研究或推导”。于是,教师让学生用准备好的学具去探究圆锥的体积计算。

其实,这样的回顾环节是缺乏教学针对性的,对激活学生思维的作用也是不到位的,因为圆锥的体积计算公式推导是一种隐形的转化,和长方体、圆柱的体积计算推导有明显差异。因此,教师要让学生形成研究问题的直觉和意识,即把陌生的、复杂的问题转化为熟悉的、简单的问题,从而激活学生的思维,为新知探究提供强有力的思维支持。

教学片段二:

师:同学们还记得圆柱的体积计算公式吗?想一想,它是怎么得到的?

生1:圆柱的体积=底×高。我们先把圆柱的底面沿半径分成16等份,再将16等份拼成一个近似的长方体,这样长方体的底面就是圆柱的底面,高是一样的;因为长方体的体积等于底面积乘高,所以圆柱的体积就等于底面积乘高。

师:那你认为圆锥的体积该如何计算呢?是不是可以像圆柱那样,切一切、拼一拼转化而来呢?

生2:它们很像,应该可以吧!

师:实际上是不一样的,研究圆锥的体积需要通过实验的方法来进行。现在看一看圆锥与圆柱这两个学具,你发现了什么?

生3:它们的底是一样的,高是相等的。

师:是的。这样的圆柱和圆锥叫作等底等高,只有这样,我们的研究才会顺利进行。下面,就请小组合作进行实验,看看它们的体积之间有什么关系。

……

解读与思考:

上述教学,教师先引导学生回顾圆柱体积计算公式的推导,再引发学生猜想圆锥的体积计算公式该如何推导,促使学生想到转化策略,进而自然地联系圆柱的体积计算公式去研究圆锥的体积计算。

本课教学应简洁化,使学生感悟转化策略的应用。因此,教师要对学生的实验环节多做些分析与思考,尽可能多地提供不同的圆柱和圆锥,让学生在不同的实验中体会到不同结果的由来,明白影响实验结果的因素,从而帮助学生更好地推导圆锥的体积计算公式,实现真正意义上的有效学习。

教学片段三:

师:谁来说一说长方体、圆柱体积计算公式的推导过程?

生1:长方体的体积通过摆正方体计算出来的。

生2:圆柱的体积计算是把它转化成近似的长方体来研究的。

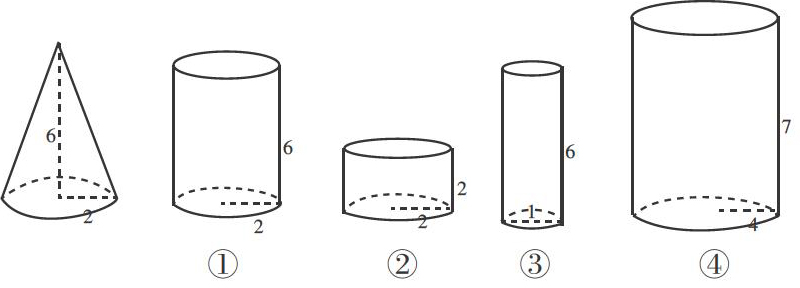

师:(出示下图)大家看大屏幕。猜一猜,这个圆锥与另外四个圆柱的体积可能有怎样的关系?

(学生的猜想很随意,疑问雷同,几乎答非所问)

师:这仅是猜想,有没有好的方法来验证自己的猜想呢?

生3:实验应该可行,我选择1号圆柱进行实验。

生4:我选择2号圆柱进行实验。

生5:1号圆柱与圆锥的高一样且底相等,实验结果为圆柱的体积是圆锥的3倍;反过来,圆锥的体积是圆柱的三分之一。

生6:2號的实验结果是它们的体积相等。

师:为什么四个实验,结论不同呢?从中你获得了哪些深刻的感悟?

……

解读与思考:

进行实验不是教学的唯一选择,而是多元化的学习比较,让学生在不同的实验中深入思考,得出正确的结论。上述教学,学生在分析不同实验现象中发现一个共性规律,那就是圆锥、圆柱的底与高之间的内在联系,这是实验出现不同现象的主要原因,为学生提炼两者的关系提供了最为翔实的素材,实现有效学习的目的。

审视学生的实验过程,虽然每个小组都完成了四个实验,但可能不利于学生的思维跟进,也可能会让学生忙于实验,而淡化思考和分析实验现象,导致学习活动做得多、思得少。因此,在学生分析实验现象的过程中,教师要引导他们深究实验现象背后的知识本质。同时,教师要选做其中一组实验,深化学生的理解,使学生的探究与思考更扎实、更深入,最终实现思维碰撞,促进高效课堂的构建。

(责编 杜 华)

- Dynatrace在评测分析中荣获现有产品类别最高分

- 极飞科技为中国智慧农业输送人才

- 基于FBF神经网络的秸秆燃烧检测算法研究

- 基于SSD网络的行人目标检测跟踪算法

- 基于复杂网络理论的电力通信网检修策略分析

- AI机器人在地铁运营服务中的应用

- 计算机网络安全隐患管理与维护

- 云安全的现代方法

- 2021年值得关注的七大安全趋势

- 计算机网络安全及防范措施

- 网络安全趋势和解决方案

- 浅谈PLC信号干扰的处理和预防

- 大数据时代下数据挖掘技术的应用

- 物联网的过去、现在和未来

- 浪潮亮相5G+工业互联网大会布局智联融创新蓝海

- 新思科技推出业界首个硅生命周期管理平台

- 必维数字化解决方案助力食品供应链稳定发展

- 一种最小加权延迟问题的整数规划算法

- 二三维联动态势系统的设计与实现

- 一种智能通信控制系统的设计与实现

- 基于网芯一号处理器的锐华操作系统适配

- 2020年的网络安全经验教训

- 生物识别技术需要安全加密来隐藏

- 医院信息安全等级保护的整改实践

- 网络优化及通信安全技术分析

- disrupter, disruptor

- disrupters

- disrupting

- disruption

- disruptions

- disruptive

- disruptively

- disruptiveness

- disruptivenesses

- disruptivetechnology

- disruptors

- disrupts

- diss

- dissatisfaction

- dissatisfactions

- dissatisfaction's

- dissatisfied

- dissatisfiedly

- dissatisfiedness'

- dissatisfiedness

- dissatisfiednesses

- dissatisfiednesses'

- dissatisfiedness's

- dissave

- dissaving

- 洋为中用

- 洋为中用的现代音乐先驱

- 洋乐

- 洋人

- 洋人多的地方

- 洋代工

- 洋伞

- 洋伯乐

- 洋保姆

- 洋保险

- 洋倒

- 洋倒热

- 洋倒爷

- 洋元

- 洋冒进

- 洋务

- 洋务学堂

- 洋务教育

- 洋务派

- 洋务运动

- 洋劲

- 洋博士

- 洋厂长

- 洋口

- 洋叶子