周畅

摘要:习作教学要就具体的习作话题做文体区划,在此基础上确定与学情相契合的教学目标和核心习作知识,设计不同的“写作支架”,帮助学生克服习作难点。具体策略有:写人类习作,以程序支架“写出‘人的特点”;记事类习作,以元认知支架“把‘事写具体”;状物类习作,以例文支架“把事物写生动”;写景类习作,以策略支架“把景象写有序”;想象类习作,以问题支架“让想象有创意”。

关键词:习作文体;习作支架;习作教学

近年来,许多专家学者都呼吁语文教学要关注文体,认为在小学阶段,尽管没有严格的文体划分,但在写人、记事、状物、写景、实用等不同类型的习作中,基本上都有一定的文体样式。对于一个习作话题,习作教学首先要在文体上做区划,再从文体的角度选择相应的习作知识。教师要能根据不同习作文体的特点,确定与学情相契合的教学目标和核心习作知识,在此基础上设计不同的“写作支架”,帮助学生突破完成此类习作时遇到的难点,提升习作信心,夯实习作能力。本文聚焦写人类、记事类、写景类、状物类、想象类五种习作文体,阐释相关“写作支架”的开发与运用。

一、写人类习作:以程序支架“写出‘人的特点”

写人类习作是以记叙与人物有关的事件来表现人物特点的文体。“写出特点”是此类习作的基本要求。如何“写出‘人的特点”?首先,要让学生明确写的“人”是谁,明晰要写“人”的哪种特点,进而筛选能够凸显“人”的特点的事件,聚焦事件中“人”的语言、动作和心理活动。从选择“人”到關注“人”的特点,再到聚焦细节凸显“人”的特点,学生要经历构思、选材、筛选、落笔、修改、评价的流程,需要相应的流程指南。程序支架在帮助学生明晰构思、选材的先后步骤,为学生指明组材和表达的先后次序方面,发挥着“行动路线图”的作用,尤为适合帮助学生突破“写出‘人的特点”的难点。

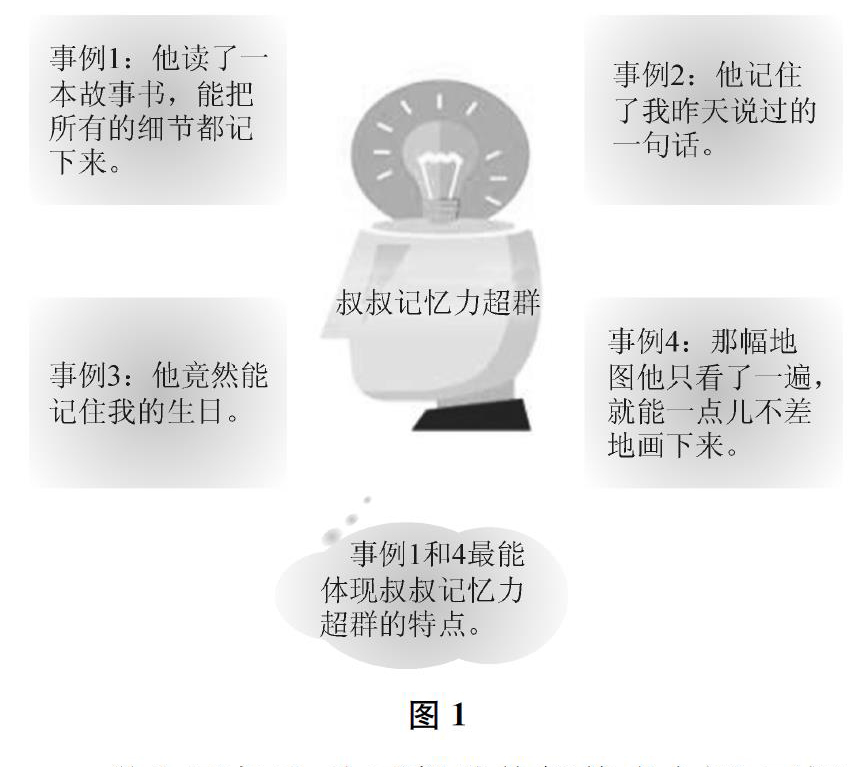

例如,五年级下册《习作5:形形色色的人》需要学生选择典型事例表现人物某一方面的特点,把一个人的特点写具体。虽然从三年级到现在,学生已经多次经历写“人”的实践,但对于如何具体地表现出人物的特点,大部分学生还是不置可否,一时难以把握要点,参与度低。对此,笔者试着以教材提供的思维导图(见图1)为抓手,设计程序支架,为学生再现习作程序:第一,除了关注身边的爸爸妈妈、爷爷奶奶、亲朋好友,还可以将视线延伸到小区里锻炼身体的爷爷奶奶,学校里的老师、同学,还有上学时遇到的公交车司机、维持秩序的交通警察……回忆给自己留下印象深刻的人物,提炼他们的特点;第二,聚焦人物特点,罗列能够凸显人物特点的典型事例;第三,借助图1,学着筛选典型事例,交流所选典型事例以及选择该事例的理由;第四,依托提供的例文,领会凸显人物特点、把事件写具体的方法,除了观照外貌、神态、动作、心理等,还可通过其他人的反应间接体现人物特点;第五,写完后和同学交流,看看有没有具体地表现出人物的特点,再根据同学的意见修改。有此支架的引领,学生的习作推进就有了方向,知道写“人”时不能同时写多个特点,否则难以给读者留下深刻印象;写某人的某个特点,事件选取要具体,详略得当。

学生写完后,为了帮助他们养成自评、互评的习惯并在循序渐进中提升评价修改能力,笔者又提供了更为细化的评价标准:(1)人物特点的提炼是否鲜明;(2)评价事例的选取是否典型;(3)描写人物的方法是否合适。据此,学生先自评,再在小组内评价,便能逐步理清修改和优化习作的方向。

当然,程序支架的搭建并不是让习作遵循固定的“套路”,教师需依据不同年段学生的不同学习需求而定。学生每次习作也不是零起点,教师要根据他们的情况不断优化完善指向具体习作要求的写人类习作的支架,让学生在旧知的基础上增加新知,重建自己的认知结构,更大限度地发挥支架的功效。

二、记事类习作:以元认知支架“把‘事写具体”

记事类习作是以写人物的经历和事物发展变化为主要内容的文体。统编小学语文教材涉及的记事类习作主要是让学生记叙成长经历或游戏活动,写出个人感受。“把事情写具体”是基本要求。针对当前学生写事件容易“记流水账”“无重点”“凑事件”的问题,引入元认知支架,促使学生时时反思习作过程,及时计划、监控、调节和评价习作任务,于逐步深化习作认知的过程中,完善、优化事件描述,把事件写具体。

例如,教学五年级下册《习作1:那一刻,我长大了》,笔者先带领学生重温五年级上册课文《慈母情深》描写“那一刻”情形的写法,并提供场景“今年我过生日,妈妈给我切蛋糕的时候,我发现她的眼角出现了浅浅的皱纹……”“今天爷爷走了很远的路,给我买了一双心爱的球鞋。接过爷爷递来的球鞋,我感觉手上沉甸甸的……”“三年级的时候,第一次在全校开学典礼上发言,我很紧张。看到同学们鼓励的目光,我又有了信心……”,建议学生可以选择其中一个场景写,也可以自定场景写,要把事情的经过写清楚,还要把感到自己长大了的“那一刻”的情形写具体。学生下笔很快,但完成的作品大都内容空泛、不具体。于是,笔者引入元认知支架,分别从“你有没有把事情的经过写清楚”“你有没有把事情的过程分解成几步,把每一步写具体”“你有没有把感到自己长大了‘那一刻的情形写具体”“在写‘那一刻时,有没有把人物的动作、神态、心理活动加进去”“有没有调动多感官把‘那一刻看到、听到、想到、做到的都写出来”“有没有用上景物渲染和侧面烘托写方法”等层面评析自己的作品,然后“二次习作”,逐层优化完善。借助此支架,学生自主发现作品的问题、自主修改、自主完善。“二次创作”的习作质量有了明显提升。

长期在记事类习作训练中运用元认知支架,能够提醒学生随时关注“事情的经过”“事情发生时的情形”,促其逐渐养成主动检视事件、修正事件、完善事件的习惯,并学着以读者的身份相互评价,时时反思作品、修正作品。

三、状物类习作:以例文支架“把事物写生动”

状物类习作以观察身边熟悉的事物为主,主要描写事物的外形、色彩、性能等。状物类习作的推进,往往需要学生查找资料,在充分占有资料的前提下,还要思考“如何将资料转化为习作内容?”“如何将说明性语言转化为叙述性语言?”“如何将已有的知识和经验融入习作任务中?”等问题。窃以为,围绕文体核心知识选择典型范例,搭建例文支架,是“把事物写生动”的有效方法。让学生顺着例文支架分析语言表达的关键点,可将内隐的知识显化,让学生在“读”中悟“法”,“写”中用“法”。

学生可参考教材中的图表提供的信息,也可自主查找资料补充,在了解事实和拥有资料的基础之上完成习作。一些教师认为,学生只要按问题的提示去做就能顺利完成习作,但实际上学生习作中呈现的文字却令人大失所望:不是照搬照抄,就是东拼西湊,枯燥乏味,不够生动。

教学三年级下册《习作7:国宝大熊猫》,笔者先让学生思考“大熊猫是猫吗?”“大熊猫生活在什么地方?”“大熊猫为什么被视为中国的国宝?”等系列问题,让他们从类别、分布地区和价值等方面了解大熊猫;然后提供例文支架,以两个例文片段引领学生思考。

【例文1】相传大熊猫是黄龙的坐骑,本是食肉动物。有一天,黄龙预感到大地要发生巨大的变化,劝大熊猫:“吃素吧。”大熊猫听从了黄龙的劝说,改吃竹子了。后来地质变化,食肉动物由于缺少食物,逐渐灭绝,只有改吃竹子的大熊猫因适应环境变化,生存了下来,成为活化石。

【例文2】大熊猫体态丰满,身体和头是乳白色的,四肢和肩膀呈黑色,有两个黑眼圈。大熊猫胖嘟嘟的,一年四季都穿着一件黑白相间的夹袄,两个圆圆的黑眼眶就像戴了一副大墨镜。

例文1指向完成状物类习作时的“资料筛选”,重在提醒学生介绍事物时适当引用一些与描写对象有关的传说和趣闻,以引起读者的阅读兴趣,增加文章的趣味性。例文2指向完成状物类习作时的“语言转化”,重在引导学生于对比阅读中发现修辞手法在状物类习作中的重要性,尝试运用拟人、比喻等修辞方法,将描写对象人格化,让所描写的事物更为生动形象,让平铺直叙的语言转化为易于读者接受、理解、喜爱的语言形式,增强可读性。

在例文支架的帮助下,学生积极勾连生活经验,边模仿,边创造,努力调用描写事物的习作积累,自主整合有关“大熊猫”某一特点的信息,试着用自己的语言介绍大熊猫,尽量让语言表达更准确、更有趣,探究例文把事物“写得生动”的方法,并迁移运用到自己的习作中。

四、写景类习作:以策略支架“把景象写有序”

写景类习作是以自然风光、自然景象、建筑物等景物为习作对象的文体。如何从不同的角度观察,做到有顺序地写景,是此类习作的难点。“把景象写有序”,要贯穿写景类习作始终。写景类习作的常用习作顺序有哪些?如何选定合适的写景顺序?要及时提供细化的策略支架,为学生完成写景的任务、解决写景时遇到的问题提供方法和途径。常见的策略支架有建议支架、向导支架、图表支架等。

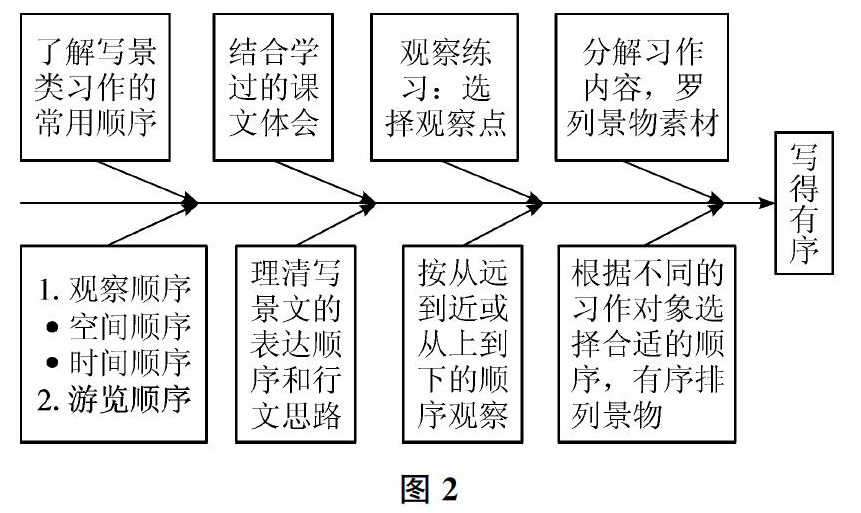

例如,四年级下册《习作5:游》要求学生“按照游览的顺序写写这个地方,把游览的过程写清楚”,五年级上册《习作7:即景》要求学生“观察一种自然现象或一处自然景观,重点观察景物的变化,写下观察所得”,写的时候要“按照一定的顺序描写景物”。教学时,笔者先通过问题“如何才能清楚地向别人介绍自己游览过的地方”引导学生思考写景类习作的常用方法,然后借助教材提供的策略“画出游览路线图,理清思路”“重点写出印象深刻的景物,写出它的特点”“使用过渡句,让景物转换自然”,让学生按图索骥,完成初稿。浏览学生初稿,笔者发现大多数学生都记叙了游览的过程,但景物之间缺少有序的组织。这说明他们对“习作顺序”的认知仍旧模糊。此时,笔者出示策略支架——鱼骨图(见图2),让学生在大概了解写景类习作常用顺序的基础上,进一步从本单元课文《海上日出》《记金华的双龙洞》、习作例文《颐和园》《七月的天山》中提炼、明晰“写得有序”的基本方法。

学生结合课文学习和图表支架,交流讨论后总结:写景文通常按照观察顺序或游览顺序谋篇布局,要根据习作对象的不同选择合适的顺序;描写静态的景观可按照空间顺序,描写动态的景象可选用时间顺序,记录途中所见所闻可遵照游览顺序。根据总结“二次创作”,学生写出来的景物结构清晰多了。

五、想象类习作:以问题支架“让想象有创意”

想象类习作是根据一定的教学任务和目标,让学生在脑海中创造出新形象的过程。特级教师吴勇指出:“内容知识是想象类习作的铺垫性‘基石,思维知识是想象类习作的铺展性‘双翼,而技能知识则是想象类习作的细节性‘骨肉。”完成想象类习作,“内容知识”“思维知识”“技能知识”缺一不可。而要让学生借力这三项知识,插上想象的翅膀,创造出新形象,“让想象有创意”,搭建问题支架尤为重要。

三年级下册《习作5:奇妙的想象》中,教材为学生提供了“最好玩的国王”“一本有魔法的书”“小树的心思”“躲在草丛里的星星”“手罢工啦”“滚来滚去的小土豆”“假如人类可以冬眠”等素材,让学生选一个题目写一个想象故事;也可以写其他想象故事,创造属于自己的想象世界。为了充分激发学生的探究欲和创造欲,让他们高效确定习作内容,完成习作构思,笔者在补充了“会飞的木屋”“会变大变小的书包”“水上行走鞋”等素材的基础上,搭建问题支架,让学生顺着系列问题“读着这些事物名称,你的眼前仿佛出现了怎样的事物?木屋怎么能飞?书包会怎样变大变小?鞋子如何水上走?”“从熟悉到陌生,这些奇思妙想是怎么来的呢?”“你想发明什么?它有哪些功能?它会怎样改善原有生活?”“新事物是什么样子的?它的外观和功能设计有什么联系?”等延展想象。这些立足生活又高于生活的想象,让学生脑洞大开,发现了需要借助想象超前解决的问题,想象了解决问题的创意办法。他们以想象的方式探究事物本质,让想象不仅有了创意,还有了根基。

基于不同习作文体“写作支架”的开发,教师还需根据学生原有的知识类型以及潜在发展趋势,将核心知识巧妙嵌入支架,促使学生在习得文体习作知识的同时,掌握支架的自主设计与运用方法,夯实习作能力,提升习作素养。

参考文献:

[1] 王荣生.写作教学教什么[M].上海:华东师范大学出版社,2014.

[2] 吴勇.吴勇话“知识”[M].福州:福建教育出版社,2016.

[3] 周子房.写作学习支架的设计[J].语文教学通讯,2015(7).

[4] 吴勇.让学生在习作中富有“创造感”——想象类习作教学探究[J].小学语文教学,2020(13).

- 水暖工程中常见管道压力试验分析

- 建筑工程强夯地基施工技术要点及质量提升探析

- 建筑工程高支模施工技术应用

- 建筑结构设计中存在的问题与解决对策分析

- 壮侗地区传统木构民居现代适应性研究

- 济南市某拆违拆临地块园林绿化生态修复方案设计

- 智慧城市引领下的城市慢行空间规划思考

- 历史文化街区明府城百花洲片区规划方案探析

- 室内设计园林化应用浅析

- 方舱医院设计和改建的技术研究

- 暖通空调设计过程中存在问题分析

- 建筑防火设计在高层建筑设计中的应用

- 探讨房屋建筑设计中的节能环保问题

- 建筑群布局对室内外风环境的影响研究

- 探讨新形势下的建筑设计与城市规划

- 关于智能建筑系统设计探讨与研究

- 桥梁抗震设计理论分析

- 宜居视角下城市高层住区交往空间的思考

- 全面造价管理在内部审计咨询中的应用

- 建设项目内部审计咨询发展及研究

- 新冠疫情对建材行业的影响和应对策略

- 建材企业疫情环境下常见法律问题解答(合同篇)

- 建材企业疫情环境下常见法律问题解答(劳工篇)

- 为中国建材工业实现高质量发展提供导向支撑

- 建筑工程中消防工程造价审核方法策略

- please accept my apologies

- please be seated

- pleased

- pleased/good/nice to meet you

- pleasedly

- pleasedness

- pleasednesses

- pleased with yourself

- pleasely

- pleaser

- pleasers

- pleases

- please²

- please¹

- pleasing

- pleasingly

- pleasingness

- pleasingnesses'

- pleasingnesses

- pleasingness's

- pleasurabilities

- pleasurability, pleasurableness

- pleasurable

- pleasurablenesses

- pleasure

- 厩置

- 厩肥

- 厩闲

- 厩驺

- 厭

- 厭冠

- 厮

- 厮下

- 厮乩

- 厮侵

- 厮儿

- 厮养

- 厮勾

- 厮勾清明

- 厮叫

- 厮台

- 厮吵

- 厮奈

- 厮守

- 厮役

- 厮扑

- 厮打

- 厮打时忘了跌法

- 厮打没好手,厮骂没好口

- 厮抬厮敬