摘要:“文学阅读与写作”任务群在高中语文新课标中占有重要一席。本设计尝试以周邦彦的《苏幕遮·燎沉香》为切入点并阅读其他写“荷”的诗词,让学生在情境中学会比较阅读的方法,使学生在课上和课下的活动中能获得阅读和写作能力的提升。

关键词:《苏幕遮·燎沉香》;文学阅读与写作;活动设计一、教学目标

1.了解诗文含义,体会诗词运用的艺术手法;通过品读、讨论、体会词人塑造的清润自然的风荷意象。

2.通过阅读其他写“荷”的诗词,学会比较阅读的基本方法,并且能够运用。

3.查阅周邦彦生平,体味作者情感中的两难,并在与作者情感的共鸣之上,进一步诵读本词。

4.尝试创作一则小令,或描写一种自然事物,体现情志。二、教学准备

1.教师准备:

(1)准备相关阅读资料,整合印发与作者相关的文献资料。

(2)分析学情,结合教学目标明确课堂教学的重点和难点,整合学生收集的资料;做好教学使用的PPT。

2.学生准备:

(1)结合注释和相关资料初步了解这首词。

(2)完成《苏幕遮·燎沉香》语句鉴赏,及有关“荷”的古诗词的搜集总结。三、教学过程

1.环节一:咬文嚼字:

(1)自读诗句,理解诗句内容。

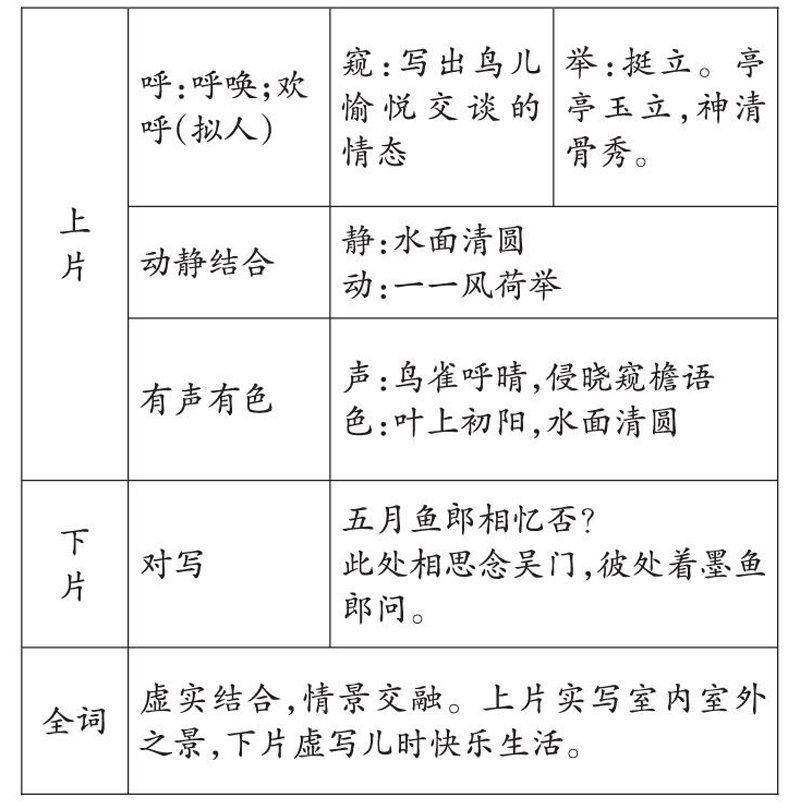

(2)学生小组讨论,并独立完成课前关于《苏幕遮·燎沉香》诗句鉴赏。赏析如下:

2.環节二:吟赏风荷:

(1)别家之荷。

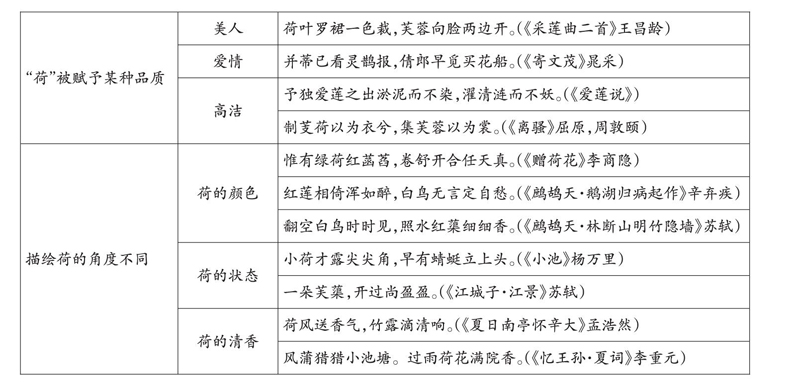

学生将搜集到的各家描绘“荷”的古诗在小组内整合分类,概括古诗词中写“荷”的特点。

以小组为单位发言,内容通过投影的形式展示学生的总结成果:

(2)周邦彦之风荷。

通过对古诗词中“荷”特点的总结,比较分析周邦彦的风荷有何特色。

(3)总结:

①荷之为荷。没有赋予荷花独特的人性特点,这里的荷就是自然之荷,是眼前的美景,是牵连作者梦中故乡的纽带。

②神韵飞扬。没有描绘荷花的别样色彩,事实上本词之荷为“无花之荷”,写荷叶也没有过多描绘荷叶之形,而是借风染物,写出荷叶挺立水上的自然神韵:在风中温柔摇摆,却又借“举”表现荷叶的力量。因此,王国维赞此词写出了“荷之神理”。

3.环节三:两难之情:

(1)从内容到情感(片段展示)

师:周邦彦以荷如梦,梦回芙蓉浦,请同学们猜想一下他醒来后是何种感受,为什么会这样?

生1:醒来会若有所失。醒后发现只是梦回故乡,失望之情再所难免。然而,从全词的内容来看,眼前荷花摇曳产生的柔情,虽然引发作者“故乡遥,何日去”的追问,但他并没有义无反顾的向往追求,因此,这种失落稍纵即逝,只是一种淡淡的伤感。

师:如果可以辞官回家,作者会不会回去,为什么?

生2:作者不会回去。结合作者当时的背景经历:此词作于神宗元丰六年(1083)至哲宗元佑元年(1086)之间,当时久客京师的周邦彦刚刚从太学生到任太学正,处于人生上升阶段。入仕为官是古代文人实现理想抱负的唯一途径,因此作者不会回去。并且从其人生经历来看,他已然适应并享受都市生活,此时的感情只是一个普通人常有的触景生情,即为追求美好生活或享受美好生活远走他乡之时,怀念故乡生活的淳朴情愫。

师:如果此时,作者有一个机会可以回家省亲,那作者的“若有所失”会不会消失?

生3:不会全部消失。因为作者的“若有所失”中含有对童年生活的怀念与向往。“五月渔郎”显然是儿时的伙伴。人终究要长大,这种在童年与成年之间的心灵徘徊,在乡村与都市生活之间的情感流连,世人皆有,而本词将这一感情浓缩成人类情感历程表现出来,令人感慨,引人共鸣。

(2)延伸共鸣。

教师展示:学生小时候使用的小学教材、玩具的照片,以及学生们小时候的照片。(照片在家长群中向家长求得,学生并不知晓)

(3)教师小结。

4.环节四:有情诵读

(1)学生自读;学生范读。(教师点评)

(2)作业布置:

①描写一种自然景物或事物,要求有“情”或“志”的体现。

②仿照本词写一篇小令。

③将范仲淹的《苏幕遮·怀旧》与周邦彦的《苏幕遮·燎沉香》进行鉴赏比较。

任选两个完成即可。四、设计说明

2017版高中语文新课标已经正式实施,新课标以语文核心素养为理念,带动十八个任务群。目前教学活动的困难之一就是没有与课标相匹配的教材。作为一篇优秀的古代词作,《苏幕遮·燎沉香》在情景设置、语言鉴赏等方面都有它独特的优势,因此设计者决定将其纳入“文学阅读与写作任务群”。

1.以境带情,用境化情。

新课标强调情境和语用对语文学习的意义,在课程结构设计依据及本任务群的教学提示中,情境被反复提及。区别于旧课标,新课标在“如何创设情境”“如何结合具体活动设计情境”等问题上都给出了更为具体的提示。本课的设计也力求做到这一点:在环节三中,教师调动学生的感受,让学生由古及今、由人及己。学生通过对过往的追忆,可以更充分地品味语言,获得情感体验。

2.方法指导,引领素养。

新课标在设计依据中提到:“学习任务群的设计,旨在引领高中语文教学的改革,力求改变教师大量讲解分析的教学模式。”高中语文教学更多的应是方法的引领,是能力、素养本位的教学。新课标在文学阅读与写作任务群的教学提示中也提到:“要运用专题阅读、比较阅读等方法、创设阅读情境,激发学生阅读兴趣,引导学生阅读、鉴赏、探究与写作。”因此,本设计的教学重点之一就是掌握比较阅读的基本方法。

教学提示提到“教师应该给学生提供有效的学习支持,如做好问题设计,提供阅读策略指导等”。基于此,本课设计者在课前会给学生提供一些材料,并且指导学生搜集整理原始资料,在环节二吟赏风荷的设计中设计者首先要求学生课前搜集有关“荷”的诗词,并独立进行归类,然后在课上让学生将搜集整理的内容在小组内整合分类,概括古诗词写荷的特点。这一环节的设计,旨在引领学生掌握比较阅读方法。

3.准备延伸,写作延展。

“任务群”从某种意义上说是当前社会和未来社会对语文的一种期待。比如,“整本书阅读”“文学阅读与写作”“当代文化参与”,这些都体现了语文课程的实际功能,也就是通过“文学阅读与写作”任务群的学习,学生能获得发展。因此,语文课不应是学生获得语文知识、获得语文性交流的唯一场所,而应是其获得指导和升华的一个学习环节。

另外,在这一任务群的教学提示中明确提出写作次数不少于8次。由此可见,写作部分的强化尤为必要。本设计安排了三个课后写作任务,要求任选两个完成。这一活动的安排有三点意义:第一,使学生在课堂情境中获得的审美感受获得输出和总结的机会。第二,讓活动延展到课下,使整个教学活动更为丰富。第三,让课堂所得在课后得到强化甚至升级。

总之,“情境”“方法”“延展”是本课设计的三个关键词。设计者希望可以在原有课程设计的基础上,以新课标的精神为指引,在课程设计上获得新的灵感。

参考文献:

[1]刘丽丹.浅析古代诗歌中的荷花意象[J].湖北广播电视大学学报,2008,(3).

[2]王赫邦,王慧娟.一曲风荷,道尽满腹清芬况味——评周邦彦《苏幕遮》咏荷的深层意象[J].牡丹江教育学院学报,2018,(3).

[3]夏姣桃.周邦彦《苏幕遮》赏析[J].文学教育,2010,(9).

作者简介:王倩倩(1986—),女,辽宁省大连市第三中学一级教师,主研方向为中学语文教学。

- 后现代马克思主义阶级观的政治图谋及理性实质

- 基于航空模型和航拍技术的景观评价系统分析

- 智能手机应用程序界面设计中的显与隐

- 湘西少数民族脸盆架雕刻艺术特点研究

- 东北民间绘画的特点与流变

- 消费者购买有机粮食意愿分析

- 创投企业支持中小企业发展的风险规避研究

- 产业集聚视角下河南省县域经济发展研究

- 依法行政语境下乡镇(街道)设“法制办”的必要性与可行性

- 协议应当履行原则的教会法渊源与影响

- 中国外语教师母语文化认同度实证研究

- 网络舆情危机的生成与应对

- 自媒体情势下的艺术生长

- 1947—1953年印度与苏联关系冷淡的原因探究

- 国际格局建立的新模式与中国的和平崛起

- 从勒菲弗尔改写理论视角看翟理斯的英译杜诗

- 概念整合理论对幽默修辞的阐释力

- 跨文化视角下英汉企业简介语篇的功能文体比较

- 传承创新背景下豫商文化资源整合与旅游开发研究

- 新媒体时代背景下中原文化传播新机制的构建

- 马克思关于“人的本质”研究的方法论意义

- 马克思主义中国化动力机制研究的根本方法

- 马克思主义后现代精神意蕴的诗意表征

- 全球金融危机下我国经济的理性发展和互动效应研究

- 论我国企业人本管理存在的问题及对策

- grander

- grandest

- grandeur

- grandeurs

- grandfather

- grandfather clause

- grandfatherclause

- grandfather clock

- grandfather clocks

- grandfathered

- grandfatherhood

- grandfathering

- grandfatherless

- grandfatherrights

- grandfather rights

- grandfathers

- grandfather sb/sth (in)

- grandiose

- grandiosely

- grandiosenesses

- grandiosities

- grandiosity,grandioseness

- grand juries

- grand jurors

- grand jury

- 一句话就把要害或真相说穿

- 一句话就说中了问题的关键或要害

- 一句话就说中要害

- 一句话就说中要害或关键

- 一句话就说中问题的实质或关键

- 一句话把人说跳,一句话把人说笑

- 一句话新闻

- 一句话能把人说跳,一句话能把人说笑

- 一句话说不好就把事情搞坏

- 一句话说出来,再也无法收回

- 一句谚语千层意

- 一只

- 一只一只地挑选

- 一只会下金蛋的母鸡

- 一只兔子一蓬草

- 一只台面

- 一只手

- 一只手吹笛

- 一只手吹笛子——顾此失彼

- 一只手打不成结

- 一只手托不起房梁——独力难撑

- 一只手遮脸

- 一只手难捉两条鱼

- 一只桶

- 一只槟榔大如天