王盈盈+谢漪+王敏

摘 要:当前分享经济迅速扩展,成为发展热点,而农村电商是分享经济渗透到乡村的体现。在分享经济和精准扶贫的背景下,以广东省五华县为案例地,立足其电子商务进驻乡村的机遇,以“行动者网络理论”的研究方法诠释农村电商关系网络的构建及其地方意义的重构。研究发现,农村电商进驻农村引发了当地经济形态和社会关系网络的变化,在以农村电商为主体的乡村关系网络中,多元主体重塑了对乡村的地方想象,非人类主体“互联网”亦颠覆了乡村的传统地方意义。农村电商活动带来了流动人口“回乡创业”的热情,亦重塑了地方土地使用的意义。“互联网+农村电商”模式不仅改变了传统地方的生产销售方式,重塑地方关系网络,在此基础上亦有利于贫困乡村精准扶贫的实现,重构乡村地方意义。

关键词:农村电商;关系网络;地方营造;精准扶贫;地方意义;五华县

中圖分类号:K928.5 文献标识码:A

0 引言

中国正处于全球新经济发展的互联网时代[1],互联网的平台建设激发了分享经济的进一步发展[2]。在新型城镇化的带动下,网络技术及信息掌握的发展缩减了乡村与市场的距离,同时提高了乡村对外学习与进一步发展的能力与机会[3]。农村电商是一种分享经济渗透到乡村的形式,网络与信息对乡村发展的影响日趋显著。2014年阿里巴巴集团的“千县万村”计划,以乡村线下服务实体的形式将其互联网销售网络覆盖全国三分之一的县及六分之一的乡村地区[4]。而在国务院关于乡村发展的政策当中,“农村电商”一词在农民工返乡就业、农业产业融合发展、农业现代化规划以及新型城镇化建设等方面屡见不鲜。精准扶贫是我国新时期扶贫开发的重大战略决策和政策创新[5],随着电子商务在农村的渗透,农村电商成为实现精准扶贫的重要创新手段。国家亦将电子商务纳入扶贫开发体系,着力推进电商扶贫工程[6]。加之城市农民工“回流”、农村剩余劳动力的安置等问题亦成为城镇化发展亟须解决的问题之一[7],而农村电商的发展为相关社会问题提供了新的解决途径。在“互联网+农村”、“分享经济”发展的背景下,信息革命的到来及农村电商的普及为乡村的发展带来了新的机遇。在新经济发展过程中,研究地方政府如何应对和管理这种新兴业态和经济模式迫在眉睫[8]。

本文立足于电子商务进驻农村的视角,试图以“行动者网络理论”的研究方法诠释农村电商社会关系网络构建的过程,探究由农村电商引起的地方意义重构,从而更好地探讨新经济下农村电商带来的乡村发展的变化。以期为分享经济背景下农村电商在乡村的发展提供有益的借鉴。

1 乡村关系网络和地方意义

乡村是以人地关系为核心的、稳定的、具有熟人社会性质的社会空间系统[9-11]。Woods将乡村概念化为一个网络化的空间[12]。乡村发展的背后,包含着市场、利益与网络关系(地方与地方)的重新组合,乡村再结构即是新的网络关系与网络空间的形成[13],而“熟人社会”是描述传统中国乡村社会性质和特点的重要概念,其特点体现为乡村关系网络的形成[12,14,15],人和土地是乡村发展的核心要素[16,17],亦是传统乡村关系网络的重要行动者,地方意义则是理解人地关系的重要途径[18]。不少学者研究农民工的回乡创业行为对于乡村发展的意义,发现其不仅体现人地关系,更交织着个人资本与环境的相互作用[19-21]。乡村地方性的形成有赖于“人—地”的互动,乡村个人或集体通过亲身经验、实践、记忆与想象建构并理解乡村地方知识和地方意义[22]。而传统的乡村地方想象是土地和人等生产要素的来源地,即“农民住在农村,发展农业”的关系是固有的[23]。然而在全球化影响下,随着乡村结构功能的多元化,传统的乡村地方意义逐渐消解,乡村也日益成为消费空间,而不再仅仅是(农业)生产空间[18,23]。地方是多重尺度网络的特殊组合,被视为建构社会关系与权力关系最为重要的载体之一[24,25]。乡村被视为“关系型聚合体”的网络空间[26],因此要了解其社会关系和过程,就需要掌握乡村地方内部的复杂差异性以及地方的关系网络[27,28]。

Marsden通过生产消费关系、社会关系和社会行动、机构和权力的社会建设三个途径将乡村研究从空间转向社会文化意义,同时三者亦影响乡村地方文化意义的构建[29]。而农村电商以基于契约关系的合作协同关系,重构了乡村“熟人社会”网络[30]。在网络化的乡村地方营造进程中,地方意义在人们创造社会、政治和物质过程中得以构建[31]。乡村地方意义重构亦受到经济社会和空间的影响[16]。农村电商的发展优化了乡村地方的产业结构、土地利用模式,有利于乡村资源的集约利用,进而重构乡村空间意义[16,30,32]。此外,不同地方主体对与地方的想象和身份的认同是多样化的[33],在农村电商发展背景下,乡村地方认同亦会面临重构。

在人文地理“关系转向”[34]和关系思维[35]日益受到重视的背景下,人的主体性重要性愈发突显,行动者网络理论则以结构化的视角来构建行为主体之间的关系网络[36],表达主体间的权力关系,为分析地方关系网络提供了一种有效的研究方法。乡村发展有不同的策略,而行动者网络被应用于乡村发展策略“第三条路”的研究,为乡村发展提供新思维[37]。目前,对于农村电商的研究主要集中在农村电商的定义和产生、模式运作机制、面临的机遇与挑战[38]以及物流等方面,而农村电商进驻乡村背后的权力关系网络的构建以及对于地方营造的影响等话题的研究值得重视。本文通过理论分析和实证研究来探讨地方关系网络权力机制,并探究在农村电商进驻乡村过程中一个不同以往的乡村地方意义是如何被构建的,以期为乡村经济发展提供策略参考。

2 研究区概况与研究方法

2.1 研究区概况

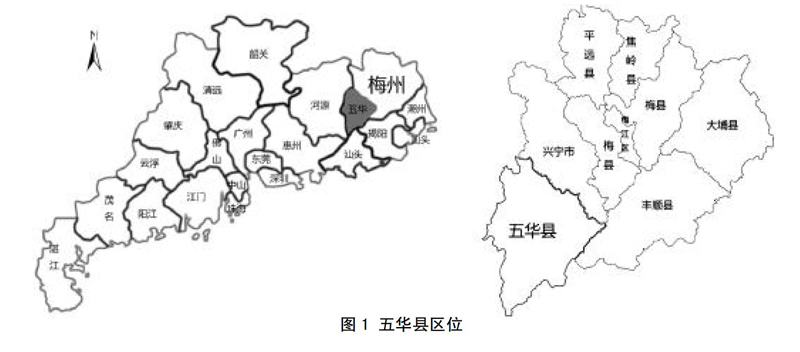

五华县位于广东省东部,全县总面积3238.9km2,辖16个镇,2015年末全县总人口为146.39万人,其中乡村人口为128.81万人,占总人口的88%,城镇化水平较低①。作为广东省21个扶贫开发重点县之一,五华县在互联网+扶贫工作方面做出了示范。2015年7月,五华县人民政府印发《五华县“阿里巴巴”农村淘宝项目建设实施方案》,五华现已建成电子商务产业示范园,2016年1-11月完成“农村淘宝”村级服务站建设103个,取得“农村淘宝”服务站总量华南第一名和广东省村淘交易额第一、“双11”总GMV广东第二名的成绩②。农村电子商务的发展在五华县经济社会建设中发挥了积极的作用。

2.2 研究方法

对于分享经济背景下农村电商关系网络的构建、权力资本网络的运作机制,本文运用行动者网络理论(Actor-network theory)进行解释和分析。行动者网络理论源于科学技术研究领域,是一种权力研究方法,以行动者(Actor)、异质性网络(Heterogeneous Network)和转译(Translation)三个概念为核心[39]。行动者可以是人类和非人类因素,不同行动者具有异质的利益取向和行为方式[36]。行动者世界将异质实体联系起来,定义其身份、扮演的角色、相互联系的本质、规模和历史,而行动者世界由转译构建[40]。作为行动者网络的核心,转译体现为行动者之间通过相互作用建立权力关系的过程,是行动者之间角色、利益和功能的界定,是一个过程而不是结果[39-41]。行动者网络为全球化背景下乡村地方发展的研究提供了很好的分析框架。

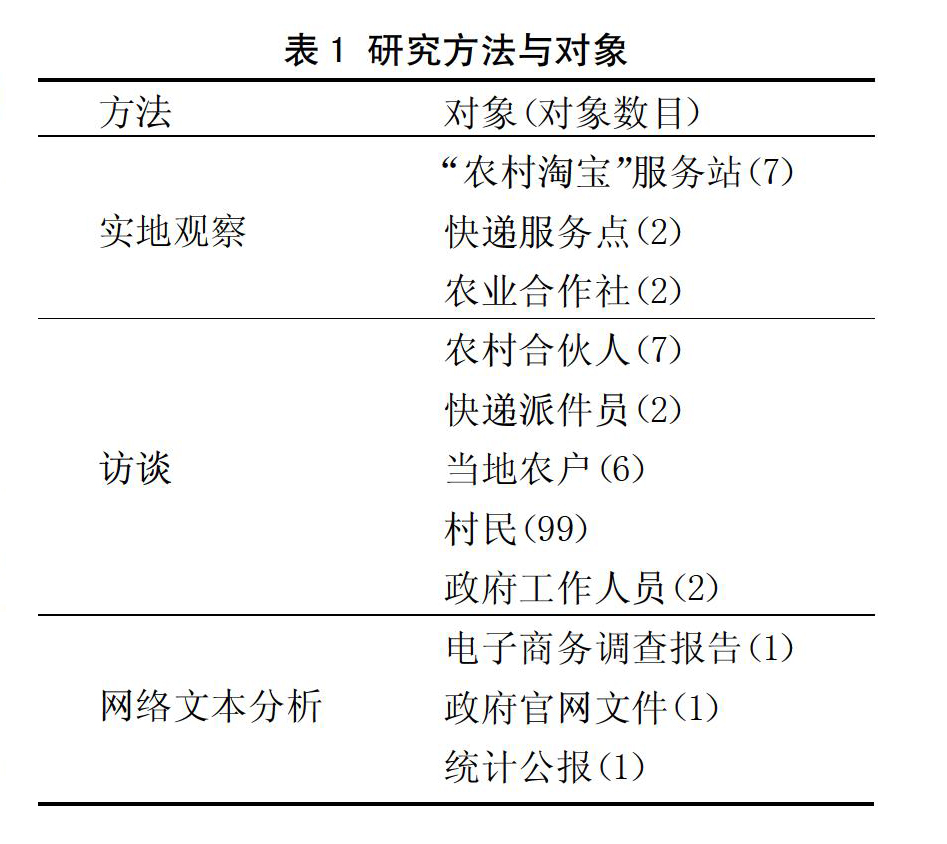

笔者采用网络文本分析、实地观察和半结构式访谈相结合的方法,对五华当地农业合作社、多个“农村淘宝”服务站等进行观察和访谈,以求获得真实、可靠的信息。研究数据来自两个方面:一是2016年7月对五华县的实地调查,包括对农村合伙人、五华县“农村淘宝”服务中心、快递服务点、当地居民、村委、当地农户、政府等多种对象共116人进行的走访和访谈;二是当地政府的官方文件和报告等(表1)。

3 五华县农村电商关系网络建构与地方营造

3.1 农村电商关系网络的建构

3.1.1 农村电商为重要主体的乡村关系网络

分享经济分为三个阶段:私人资源的再利用、公共资源的深度开发和准公共资源的强输出[42]。目前分享经济正处于个人闲置资源分享阶段,即个人通过一定平台分享闲置资源的过程。五华农村电商发展的现状更多地体现为公共资源的分享经济。

2015年底,五华县网民约85.4万人,普及率为58.33%,据不完全统计,网购用户约为15万人,占网民总数的17.57%③。然而在乡村,由于信息基础设施、信息资源利用水平等差异,不同的年龄层、社会阶层对分享经济的接受能力有明显的差异,对于网络基础设施尚不发达地域的人就难以享受到分享经济的便利性,容易成为基于互联网技术的各类分享经济模式下的弱势人群[8,43]。而五华的居民人均可支配收入不达广东省的人均水平的二分之一,能够享受到分享经济带来的“省钱”福利的可能性低。由于农村网络基础设施滞后、农村老年人口多、低收入阶层存在技术壁垒[8]等原因,五华县农村拥有的闲置资源难以通过分享经济平台分享出去。因而必须要采取措施来保障不同阶层、不同群体平等获得服务的权利,这就需要分享经济平台接入方式的多元化如农村电商,以求实现人群需求的全覆盖。

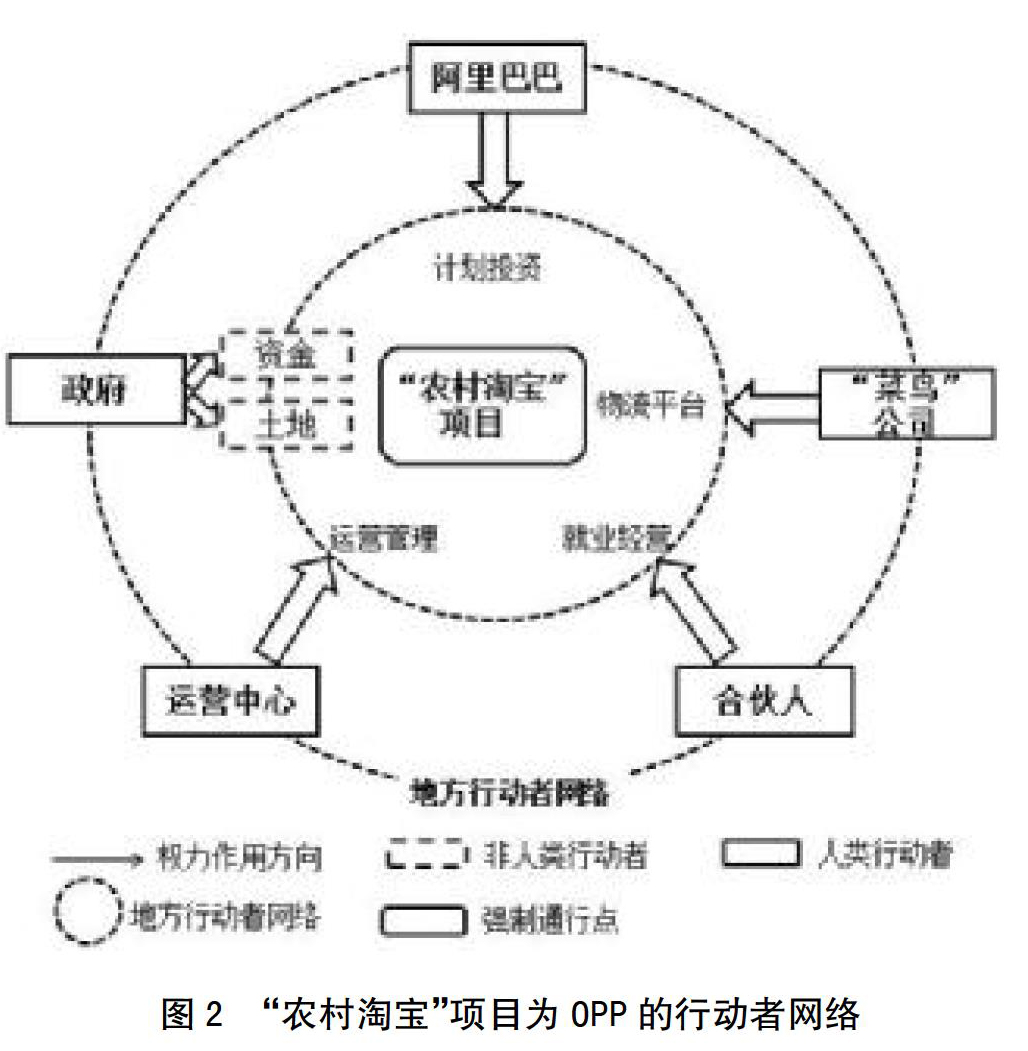

地方是由地方内部及其社会关系建构起来的,地方的意义还包括社会关系以及在地的个人与团体对于地方的社会与文化想象[25]。2015年7月,阿里巴巴集团将“农村淘宝”项目带到五华之后,从农村合伙人的招募到“农村淘宝”村级服务站的建立,重构了五华乡村的社会关系网络,参与到农村电商的主体呈现多元化,从而建构了以“网货下乡和农货进城的双向格局”为OPP的行动者网络。在项目建设初期,不同主体在关系建构中对地方有不同的地方想象,政府希望借助农村电商“便民利民富民,引领农村发展”,“阿里巴巴”集团希望推广电子商务应用打开农村市场。首先,行动者网络构建面临的关键问题是阿里巴巴“农村淘宝”建设项目在五华的实施。关键行动者“阿里巴巴”集团首先通过利益驱使,将五华县人民政府征召进网络联盟当中。经过前期的沟通和协商,五华县人民政府实施《五华县“阿里巴巴”农村淘宝项目建设实施方案》,在此利益赋予与征召过程中,政府被定位为“引导者”、“牵线人”和“社会服务提供者”[44]的角色。“农村淘宝”项目建设的主要内容为“一个村庄中心点、一条专用网线、一台电脑、一台液晶电视和一批训练有素的代购员”,皆为网络中的非人类行动者。政府协助关键行动者通过互联网发布招募广告,辅助建立村级服务站,发起对农村合伙人的筛选,从而将符合条件的合伙人(即代购员)征召进网络同盟当中。行动者通过资本、空间实践重构社会关系及地方意义。政府为“阿里巴巴”集团提供1204平方米的场地并配备水、电、宽带网线等设施且免收水、电、宽带及物业管理等费用,建立“农村淘宝”五华运营中心(电商大厦)。在地方网络结构中,社会活动不仅局限于传统意义的地域空间,还可在地理尺度上进行延伸[26],“阿里巴巴”与“三通一达”等集团及其他金融机构成立共同组建“菜鸟物流”,希望超越传统的地域尺度,建立一个开放的社会化物流大平台,实现全国任意地区24小时送达的目标,由此重构地方物流空间(图2)。

行动者网络初步建立后,“阿里巴巴”集团派团队(运营管理人员)到“农村淘宝”五华运营中心设点服务,并匹配仓储物流、培训、业務指导等多个环节开展便利服务活动。“农村淘宝”五华运营中心协助和督促项目建设的推进,维护整个网络的稳定运行。

3.1.2 多元主体地方想象的重塑

地方的关系网络中,地方营造的象征意义和物质意义允许重新思考地方的身份、重构意识形态和定义地方角色[45,46]。“农村淘宝”村级服务站纷纷建立之后,通过互联网招募的五华本地村民将自身的角色定位为农村合伙人,成为地方农村电商关系网络的关键行动者。村民作为农村合伙人的身份建构是基于乡村熟人网络的实践之上的,如葵富村合伙人所说“因为农村很少人会网购,发展电商可以帮助村民买进产品,销出农产品”。然而,不同的主体对地方会产生多元的认同感,同一关系网络中不同主体对于地方意义和自身身份的想象截然不同[18]。村级服务站到村后,供货商对地方的想象是通过“扩大工业品的销售渠道”改变目前农村的产业现状;当地村民却在如何“省钱买到实惠安全的网货”、“生活更便利”中重构农村的地方意义;“菜鸟”物流则以“更快地将物件送到农村,实现24小时送达”的行动纲领重构乡村的地方性;农户改变了先前自给自足的农村生产的地方意义,以“扩大农产品的销售渠道,将闲置农货卖出去”为当前的生产目标。为了实现乡村的转型发展,满足各行动主体的目标和利益需求,关键行动者农村合伙人将各行动者关注的目标问题化为强制通行点“网货下乡和农货进城的双向格局”。

在上述双向格局中,第一阶段是私人资源的共享。“农村淘宝”服务站的经营首先需要的就是货物的来源。而“阿里巴巴”集团通过与各产品公司协商,将产品以优惠的价格提供给各合伙人。如环城街合伙人所说,“我们是阿里巴巴公司统一提供货源的,例如美的公司要往农村淘宝销售商品,先和阿里巴巴公司谈过之后,他们会以一个最优惠的价格,放到农村淘宝网上面去,也就是一个个服务站点销售商品”。这个过程中,供货商被征召进网络当中。

“网货下乡”最重要的渠道是物流,“菜鸟”物流是关系网络的重要行动者。伴随着农村电商的发展,农村物流的需求不断扩大[47]。而“菜鸟”物流在五华县“农村淘宝”服务站“买进卖出”的网络中承担着“连接”的重要角色[42]。五华县虽然已实现镇通行政村道路,开通“小南北”等多条交通干线,但是还有很多农村尚未实现“村村通”。农村物流业的欠发达使得电商进军农村市场十分艰巨,电商的真正价值难以体现[48]。“农村淘宝”服务站直接将店设置到村,就打破了农村电商的物流瓶颈,收发快递的服务以及“菜鸟”物流对于“村优选”商品免邮费的做法都大大便利了村民的生活,更加推动了农村物流“最后一公里”的实现,从而重构地方交通空间。

3.1.3 非人类主体颠覆了乡村的传统地方意义

在网络联盟中,互联网是重要的行动者,它加强了各主体与外界的接触,起到征召更多行动者进入网络的作用。互联网是全球化最重要的物质技术手段[49],推动了全球化的进程。全球化是重新定义地方性并产生新的地方意义的过程[18],互联网则在全球化进程中推动了地方意义的营造。在五华农村电商关系网络中,互联网为乡村带来了一种新的分享,阿里巴巴的村淘,借助互联网、淘宝平台以及互联网体系将农村商品卖到全国[42],即代销过程——分享经济发展的第二层次。而五华县的村淘服务站目前处于“代购为主,代销萌芽”的阶段,即“网货下乡大于农货进城”。

但是,“农货进城”的发展亦不容忽视。分享经济通过互联网迅速整合地方各类分散的闲置资源,准确发现多样化需求,从而实现供需双方的匹配和交易成本的降低,它是连接供需的最优化资源配置方式[50]。五华县的农村如新桥片10个村仍有513户农户坚持手工制作腐竹,腐竹家庭作坊和加工作坊多达近百户④。“作坊”的生产方式在空间上十分分散,而要进一步发展村淘服务站的“代销”功能,就需要将农村的闲散资源整合起来,以网络的渠道让农村产品“走出去”。如五华葵富村合伙人凭借其“熟人”关系,与当地某火龙果生产社达成协议,帮助其将生产富余的火龙果通过网络渠道销售出去。但这种现象是个别的,村级服务站“代销”还有待进一步发展。互联网是典型的多边市场,它不仅成为分享经济的载体和催化器,而且为参与分享资源的供给和需求提供了一种匹配机制,可以实现供给方和需求方双重的规模经济效应[51]。关键行动者将供货商、村民、“菜鸟”物流和农户征召进网络的过程是各主体身份认同的过程,且由此不断重构地方意义。

此外,“互联网+精准扶贫”成为贫困地区摆脱贫困实现新发展的重要途径[52],农村电商有利于实现精准扶贫中农村新地方意义的营造。“互联网+农村电商”的发展推动了地方产业的升级和地方经济的发展,实现了“互联网+农户”、“互联网+合作社”的组织生产方式的转变[53],提高地方合作社和农户的生产积极性并将农村资源整合,营造了新的地方关系,提高了地方扶贫的成效。“互联网+农村电商”的发展亦解决了农村工业品下乡和农产品进城问题,改变了传统“小件在小卖部、大件跑县城”的消费方式[53],从而实现了有效的供需对接,营造了新的市场、地方网络关系,重构了地方的生产销售模式,由此改变了传统的地方意义。

因此,只有将各行动者动员起来,发挥其各自的作用和功能,才能维持行动者网络的稳定。地方存在着各种社会关系与权力关系,权力以不同的形式通过社会关系重构地方的认同[18]。农村电商关系网络的构建改变了地方生产销售模式和资源分配的方式等,进而影响了基于地方的认同。行动者网络很好地将地方的权力关系展现出来,同时行动者网络的构建将人与自然的角色进行联结,而人与地方环境关系的空间实践又不断地建构地方意义。

3.2 农村电商活动下的地方营造

3.2.1 农村合伙人回流与土地利用转型

权力建构可以表征空间的建构[54]。对于五华乡村地方意义的传统想象是自然环境好、农业生产发达、民风淳朴但基础设施较为落后、经济不发达的地方。农村电商关系网络的构建,建立了一个网络化的资源分配空间,使得各主体在关系网络中通过权力的运作获得所需的资源。而农村电商在五华的發展为回流的农村外出者创造了一个经济发展机会多、政策宽裕、前景广阔的发展空间。

近年来,中国农村劳动力从发达地区回流已成为劳动力流动的一种“新常态”[55]。而城镇化与人口流动为分享经济的发展创造了更多的需求[56]。经访谈了解,各农村合伙人(村级服务站的经营者)大多是五华本地人,他们均是在网上看到农村电商的招募信息而选择回乡创业。作为家乡的“拉力”之一,政策环境是影响劳动力回流的重要因素,对农村外出者回流具有重要的作用[55]。而五华对于国家各项支持农村电商发展政策的贯彻以及“农村淘宝”建设项目在五华的实施成了五华农村外出者回流的“拉力”。Gmelch认为,家乡经济机会的增加对农村外出者的回流决定具有吸引力和积极影响[57,58]。农村电商在五华的发展为地方创造了更多的就业和经济发展的机会,对于农村外出者的回流产生了“拉力”作用。农村流动人口“回流”的主要因素除经济因素外还包括个人发展、社会认同、归属感获得等社会因素,更多的趋向于社会理性型选择即体现为积累了一定资本后为追求更好生活而回乡创业的主动型“回流”[59]。而这种人口回乡的“流动”与社会权力关系、社会认同、资源分配等有密切关系[60],电子商务带来的流动性实践背后的社会文化意义及社会关系网络的形成,在农村电商发展过程中将会逐步体现出来。

其次,五华乡村人口的就业与迁移也带来了地方人地关系的转型。人和土地关系的变化体现为地方土地利用的新变化[61]。随着工业化、城镇化的快速发展,乡村年轻群体外出打工,农村人口减少,村域房屋出现闲置现象[61]。合伙人将房屋改造为“农村淘宝”服务站,农村电商的发展充分利用了村域的闲置房屋,体现了分享经济优化利用闲置资源的特点。此外,随着“互联网+农业”的发展,农村电商的“代销”功能的发展也在一定程度上改变了村域土地的利用形式。

五华农村外出者的创业回流促进了农村房屋和土地利用方式的转变。农村电商的发展不仅推动了地方农业的发展,改变了村民生活和生产的方式,重塑了地方土地使用的意义,且土地利用的转型也有利于推动乡村的转型发展。由此,分享经济下通过对闲置资源的利用,农村电商将房屋土地纳入到地方关系网络之中,重构了人地关系与地方意义。

3.2.2 农村电商行动主体的地方认同协商

个人或社会群体身份认同与地方意义的建构密切相关[18]。想要通过农村电商回乡创业的群体需要获得“身份的认同”才能成为农村合伙人。要成为农村合伙人,需满足的基本条件有:一是年龄35周岁以下;二是有创业意愿,能吃苦耐劳,具全身心投入村淘事业的有志青年;三是了解电商,对“互联网+”有自己的思考和见解;四是熟练使用电脑,熟悉网购基本操作流程,拥有良好的代购和导购能力;五是做全职,有充足的工作时间,具有较强的服务村民意识和积极乐观心态;六是接受阿里巴巴的考核机制⑤。筛选条件反映和表征了农村合伙人乡村经济精英[62]的存在。

地方是协商的产物[31],在经营农村淘宝服务站过程中,农村合伙人需要面临的是与当地村民“协商”的过程。当地村民是村级服务站的消费人群,是“网货下乡”的主要对象。由于年轻群体外出打工,当地村民多为留守的老人、妇女和儿童。传统的以实体店消费为主的观念以及对于网购信任度低的现状,导致村民对于村级服务站“代购”的热情并不高。同时,消费者信任是当前我国电子商务持续健康发展的难题,是电子商务信任研究的焦点和热点[63]。面对这些问题,农村合伙人迫切需要与地方村民协商从而获得地方的认同。如华城镇葵富村农村合伙人谈到的,“村民都不太愿意相信我们,我们要费挺多力气去说服村民相信代购”。中国传统农村是一个“熟人社会”,其中人与人之间存在的私人关系和相互联系构成了一张张关系网,从而形成农村的社会关系网络[14]。地方的权力和社会关系会影响基于地方的身份认同[18,64]。农村合伙人的“当地人”身份以及语言(客家话)的共通性为将其编织进农村的“熟人社会”网络中发挥了重要作用(图2)。而乡村精英农村合伙人作为“熟人社会”的异质性成员,要想让更多村民相信农村淘宝,需要农村合伙人在农村社区集体行动中发挥其异质性效用[65],以“物美价廉”、“售后服务”等吸引当地不懂网购的村民相信代购。正如转水镇下潭村合伙人张先生⑥所说,“我们代购只是现在最好的方式接入农村,工业品下乡最好的方式就是代购,老百姓买电器想省钱,通过这个方式,第一次尝试过后,觉得好以后都会来继续买。我们不是完全依靠代购生存,只是代购是目前最好的存在形式。帮村民们买东西,帮他们省钱。像买衣服,都是直接看着液晶电视下单。而且我们包售后的,如果有问题会帮忙处理”。地方认同的建构需要外部力量和内部因素的互动。建构地方认同,需要作为外来经济力量的农村电商与当地的消费者——村民进行协商。当地的农村合伙人也表达出希望政府为农村电商和当地农产宣传,以得到当地村民的支持的愿景(图3)。

4 结论

新经济时代下,分享经济走进乡村。农村电商的发展、地方关系网络的构建,资源分配空间的重构,为乡村发展带来了新的地方意义。在行动者网络中,不同行动者主体对于地方意义的想象不同。在农村合伙人、“菜鸟”物流、互联网等行动者的合作下,农村电商一方面通过在互联网的操作以及液晶电视将网货的信息分享给对网络技术存在壁垒的村民,另一方面通过与农户的合作协商,将农村分散的产品资源整合起来“卖到城里”,从而将分享经济的活力释放到农村当中。地方是关系性的,五华县行动者网络关系的建构将地方不同的主体联系在一起,通过关系构建中资本的流动、分享经济下资源的分配和行动者地方角色的定位和认同而营造地方的意义。乡村关系网络的构建中,多元主体重塑了对乡村的地方想象,非人类主体“互联网”亦颠覆了乡村的传统地方意义。“互联网+农村电商”模式不仅有利于贫困乡村精准扶贫的实现,亦改变了传统地方的生产销售方式,重塑了乡村地方意义。

农村电商进驻农村不仅引起了当地经济形态和社会关系网络的变化、创业就业渠道的扩大,也带来了流动人口“回乡创业”的热情,进而重塑了地方土地使用的意义。而人口回流不仅给农村的经济发展带来了发展的资本、创造了活力,为实现乡村更好发展创造了一种新的经济形式,亦有利于精准扶贫的發展,由此重构了地方的经济、社会和文化意义。人口的回流、土地利用方式的转变,不仅提高了土地的使用价值,也在一定层面上改变了村民的生产生活方式,重塑了地方关系网络和社会文化意义。

因此,在当前“互联网+”的时代背景下,农村电商是实现精准扶贫的重要手段。农村电商在实现乡村精准扶贫的过程中,不断构建地方的关系网络,重塑地方意义。农村电商的发展要实现县域的产业升级,实现经济进一步的发展,就需要因地制宜,结合地方特色,通过分享经济的发展实现城乡资源的合理分配,带动更多人才的“回流”,为乡村发展注入新的活力。同时,大力发展地方特色产业,将地方特色通过互联网“带出去”,实现乡村新的发展。作为农村电商的支持者和参与者,政府要强化主导作用,充分利用手中的资源,改善农村的基础设施条件,让“网货下乡”和“农货进城”的路更加通畅,从而更有效地实现精准扶贫。乡村社会资本的存量是村民关系密切程度、村民的认同归属感、互惠合作的难易度、乡村经济的发展速度和水平的决定因素。而农村合伙人正是农村社会资本的体现。社会资本的扩展和社会网络的构建是一个缓慢地发展过程,要重视乡村互信互惠关系的构建。而农村合伙人作为农村的经济精英,要发挥引导作用,组织动员农村社区成员参与到生产和供给当中,将闲散的资源集中起来销售出去。在乡村建设过程中,要注重引入新的经济模式,构建地方积极的关系网络,最终实现地方营造。

*致謝:感谢陈佳娜、覃小玲、钟富城、郭宇凯同学对论文提供的帮助!

参考文献:

[1]习近平. 让工程科技造福人类、创造未来——在2014年国际工程科技大会上的主旨演讲[J]. 科技管理研究,2014,(13):1-3.

[2] 阿里研究院. 新经济、新动能:阿里研究院解读政府工作报告[EB/OL].(2016-03-09)[2017-05-10]. http://finance.ce.cn/rolling/201603/09/t20160309_9375915.shtml.

[3] GrimesS. Rural areas in the information society: diminishing distance or increasing learning capacity?[J]. Journal of Rural Studies, 2000,16(01):13-21.

[4] 张丽华. 阿里启动千县万村计划[N].杭州日报,2014-10-14(09).

[5] 王介勇,陈玉福,严茂超.我国精准扶贫政策及其创新路径研究[J].中国科学院院刊,2016,31(03):289-295.

[6]易义斌,苏宏振,汪燕.农村电子商务扶贫模式初探——基于揭阳市军埔村电商扶贫的调查[J]. 中国商论, 2015,653(21):73-75.

[7] 吕丹. 基于农村电商发展视角的农村剩余劳动力安置路径探析[J]. 农业经济问题,2015,423(03):62-68.

[8] 吴晓隽,沈嘉斌. 分享经济内涵及其引申[J]. 改革,2015,262(12):52-60.

[9] 陈柏峰.从乡村社会变迁反观熟人社会的性质[J].江海学刊,2014,(04):99-102.

[10] 范学刚,朱竑. 西方乡村性研究进展[J]. 热带地理,2016,36(03):503-512.

[11] 陈晓华,华波,周显祥,张婷. 中国乡村社区地理学研究概述[J]. 安徽农业科学,2005,33(04):559-561+566.

[12] Woods M.Rural geography:blurring boundaries and making connections[J]. Progress in Human Geography,2009,33(6): 849 - 858.

[13] 谭鸿仁.关系空间与乡村发展:以龙潭椪风茶产业为例[J].地理学报,2007,(50):47-52.

[14] 费孝通. 乡土中国·生育制度·乡土重建[M]. 北京:商务印书馆,2011:6-45.

[15] 李红波,张小林.乡村性研究综述与展望[J].人文地理,2015,30(01):16-20+142.

[16] 龙花楼.论土地整治与乡村空间重构[J].地理学报,2013,68(08):1019-1028.

[17] 赵之枫.乡村聚落人地关系的演化及其可持续发展研究[J].北京工业大学学报,2004,(03):299-303.

[18] 朱竑,钱俊希,陈晓亮. 地方与认同:欧美人文地理学对地方的再认识[J]. 人文地理,2010,116(06):1-6.

[19] 李红波,张小林.国外乡村聚落地理研究进展及近今趋势[J].人文地理,2012,27(04):103-108.

[20] 冯建喜,汤爽爽,杨振山.农村人口流动中的“人地关系”与迁入地创业行为的影响因素[J].地理研究,2016,35(01):148-162.

[21] 陈浩义,孙红霞,王文彦.国内农民工创业问题研究综述及理论分析框架[J].山东工商学院学报, 2014,28(02): 47-52.

[22] 高权,钱俊希.“情感转向”视角下地方性重构研究——以广州猎德村为例[J].人文地理, 2016,31(04): 33-41.

[23] 张京祥,申明锐,赵晨.乡村复兴:生产主义和后生产主义下的中国乡村转型[J].国际城市规划, 2014,29(05): 1-7.

[24] Appadurai A. The production of locality[C]//Fardon R, Counterworks: managing the diversity of knowledge. London: Routledge, 1995:204-225.

[25] 钱俊希,钱丽芸,朱竑. “全球的地方感”理论述评与广州案例解读[J]. 人文地理, 2011,122(06): 40-44.

[26] 艾少伟,苗长虹. 从“地方空间”,“流动空间”到“行动者网络空间”:ANT视角.人文地理, 2010, 25(2): 43-49.

[27] Phillips,M.Therestructuring of social imaginations in rural geography[J].Journal of Rural Studies,1998,14(02):121-153.

[28] 王志弘. 地方意象、地域意义与再现体制:1990年代以降的文山地区[J].台湾社会研究季刊,2005,(58):135-188.

[29] Terry Marsden. Rural Geography Trend Report: the social and political bases of rural restructuring[J]. Progress in Human Geography,1996,20(2):246-258.

[30] 郭承龙.农村电子商务模式探析——基于淘宝村的调研[J].经济体制改革,2015,(05):110-115.

[31] Pierce J.,MartinD.G.,Murphy J.T. Relational place‐making: the networked politics of place[J]. Transactions of the Institute of British Geographers,2010,36(1):54-70.

[32] 高红冰,张瑞东. 互联网+农村:从“淘宝村”到新城镇[J]. 博鳌观察,2015,07(03):118-120.

[33] 朱竑,刘博.地方感、地方依恋与地方认同等概念的辨析及研究启示[J].华南师范大学学报:自然科学版,2011,(01):1-8.

[34] Massey D, Allen J, Sarre P, et al.Human Geography Today[M]. Cambridge: Polity, 1999:1-295.

[35] Jones M. Phase space: geography, relational thinking, and beyond[J].Progress in Human Geography,2009,33(04):487-506.

[36] 刘宣,王小依. 行动者网络理论在人文地理领域应用研究述评[J]. 地理科学进展, 2013,32(07): 1139-1147.

[37] 李承嘉. 行动者网络理论应用于乡村发展之研究:以九份聚落1895-1945年发展为例[J]. 地理学报,2005,(39):1-30.

[38] 于红岩,夏雷淙,李明,陈月. 农村电商O2O模式研究——以“邮掌柜O2O平台”为例[J]. 西安电子科技大学学报:社会科学版,2015,119(06):14-22.

[39] Callon, M. Some Elements in a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and Fishermen of the St. BrieucBay[J].Sociological Review,1984, 32(Supplement S1):196-223.

[40] Callon M.The sociology of an actor-network: The case of the electric vehicle[J]. Palgrave Macmillan UK,1986:19-34.

[41] 李承嘉,廖本全,戴政新. 地方发展的权力与行动分析:治理性与行动者网络理论观点的比较[J].台湾土地研究,2009,13(01):95-133.

[42] 高红冰.共享经济发展的三个层次及其核心[EB/OL]. (2016-06-15)[2017-05-10]. http://www.aliresearch.com/blog/article/detail/id/20972.html.

[43] 谢俊贵,周启瑞.我国信息弱势群体的人口特征分析[J].怀化学院学报,2007,26(04):9-13.

[44] 李育林,张玉强. 我国地方政府在“淘宝村”发展中的职能定位探析——以广东省军埔村为例[J]. 科技管理研究, 2015,333(11):174-178.

[45] 王敏,马纯莉,朱竑.“互联网+”时代下的乡村地方品牌建构——以从化市良口镇三村为例[J].经济地理,2017,37(01):115-122.

[46] Steven Hoelscher. Making Place, Making Race: Performances of Whiteness in the Jim Crow South[J].Annals of theAssociation ofAmerican Geographers,2003,93(3):657 - 686.

[47] 朱世友. 农村电商发展对物流业的影响及农村物流体系构建[J]. 价格月刊,2016,466(03):75-78.

[48] 贺国杰. 农村电商的物流瓶颈及应对措施[J]. 物流技术,2015,34(14):61-62+77.

[49] 鄢显俊. 互联网时代的全球化:缘起及经济特征[J]. 世界经济与政治,2003,(04):43-48+79.

[50] 分享经济发展报告课题组,张新红,高太山,等. 中国分享经济发展报告:现状、问题与挑战、发展趋势[J]. 电子政务,2016,160(04):11-27.

[51] 孙宇. 探寻分享经济的理论基础:身份认同、分享和包容性增长[J]. 电子政务,2016,160(04):28-36.

[52] 同春芬,张浩.“互联网+”精准扶贫:贫困治理的新模式[J].世界农业,2016, (08):50-56.

[53] 陈文浩.“互联网+精准扶贫”的实践与探索[J].中国经贸导刊,2016, (09):70-71.

[54] 林耿. 地方认同与规划中的权力建构——基于规划选址的案例分析[J]. 城市规划,2013,309(05):35-41+66.

[55] 殷江濱. 劳动力回流的驱动因素与就业行为研究进展[J]. 地理科学进展,2015,34(09):1084-1095.

[56] 李文明,吕福玉. 分享经济起源与实态考证[J]. 改革,2015,262(12):42-51.

[57] Gmelch G.Return migration[J].Annual Review of Anthropology, 1980,(09): 135-159.

[58] Saenz R, Davila A. Chicano return migration to the southwest: an integrated human capital approach[J]. International Migration Review,1992,26(04): 1248-1266.

[59] 喻佳.農村流动人口“回流”动因的社会学分析[J]. 武汉职业技术学院学报,2016,83(03):115-120.

[60] 杨茜好,朱竑. 西方人文地理学的“流动性”研究进展与启示[J]. 华南师范大学学报:自然科学版,2015,47(02):1-11.

[61] 魏开,许学强,魏立华. 乡村空间转换中的土地利用变化研究——以滘中村为例[J]. 经济地理, 2012,32(06): 114-119+131.

[62] 李婵. 农村社区精英研究综述[J]. 中共济南市委党校学报,2004,(03):60-63.

[63] 陈显友. 基于第三方评价的B2C网购影响消费者信任的主要因素研究[J]. 征信, 2013,170(03): 39-42.

[64] Massey D. Thinking Radical Democracy Spatially[J]. Environment and Planning D, 1995, (13): 283-288.

[65] 胡拥军,周戎桢. 乡村精英与农村社区公共产品自主供给——基于“熟人社会”的场域[J]. 西南农业大学学报:社会科学版,2008,26(04):37-40.

Abstract: Nowadays sharing economy has become a hotspot, and rural E-commerce is an embodiment of sharing economy penetration into rural areas. Under the background of sharing economy and targeted poverty reduction, this paper selected Wuhua County,Meizhou City,based on the opportunity of its E-commerce presence in rural areas, as case study and analyzed the process of rural E-commerce relational network and its reconstruction of place meaning through “Actor-network theory”. The study found that rural E-commerce led to changes in the local economic patterns and social networks. In relational network with rural E-commerce as the subject, multiple subjects reshape the local imagination of rural areas and the non-human subject "Internet" also subverts the traditional place meaning of rural areas. Rural E-commerce activities have brought the enthusiasm of migrants to "start their own businesses" and have reshaped the significance of local land use. The "Internet + Rural E-commerce" mode has not only changed the local traditional production and sales methods and reshaped the local relational network, but also contributed to the realization of targeted poverty reduction in poor villages and reconstructed the place meaning of rural areas.

Key words:rural E-commerce; relational network; place making; targeted poverty reduction; place meaning; Wuhua County

- 基于改进粒子群算法的无线传感器网络覆盖优化

- 基于交点质心算法的人员区域定位系统研究

- 基于链路自适应的遥感数据传输技术研究

- 软件定义网络系统的可靠性研究

- 基于稀疏表示的体域网节点休眠策略

- 非确知目标先验知识条件下MIMO雷达稳健波形设计

- 重庆新一代天气雷达被压制性干扰实例分析

- 弹载环境时间延迟对传递对准影响及估计方法

- Gephi的社交网络消息可视化分析系统的设计与实现

- 基于Web的开放式架构下视频管理系统设计

- 证据理论和支持向量机相融合的高校教学质量评价

- 基于物联网概念下的自助快递取件控制系统设计

- 电力载波通信中接收端通路噪声规避系统设计

- 基于LDPC编码的OFDM无线专网通信在输电线路在线监测的应用研究

- 用户行为数据分析下的信息推送系统的设计

- 双踪示波器设计中的采样率自适应分配技术

- 基于STM32的变电站巡检机器人系统设计

- 基于STM32的汽车电子设备电气负荷测试系统的设计

- 基于NARMA?L2控制器的电力系统稳定性分析

- 基于PLC的铸造熔炉燃烧自动控制系统设计

- 基于用户点击的线性回归在内容推荐中的应用研究

- 基于信息熵的金融网络洗钱社区发现新算法

- 自适应双边界约束遗传算法的储位分配研究

- 基于数据挖掘的足球最优射门角度分析

- 混沌理论和机器学习算法的运动员成绩预测模型

- ingenuities

- ingenuity

- ingest

- ingested

- ingestible

- ingesting

- ingestion

- ingestions

- ingestive

- ingests

- in good/bad repair

- in good condition

- in-good-light

- in good nick

- in-good-part

- in good/perfect/excellent health

- in good shape

- in good time

- ingot

- ingoted

- ingoting

- ingots

- ingrained

- ingrainedly

- in-grainedness

- 连喊带叫地大声哭

- 连喻

- 连嚷带骂

- 连地

- 连圻

- 连坐

- 连坐论罪

- 连坛

- 连垒

- 连城

- 连城之壁

- 连城之宝

- 连城之珍

- 连城之璧

- 连城价

- 连城十二

- 连城宝

- 连城宝重

- 连城玉

- 连城珍

- 连城璞

- 连城璧

- 连城返赵

- 连埒

- 连塍