郭涛

摘要: 分析教材中分子运动现象实验的不足之处,提出针对性的解决方案。实验设计了几个变式实验装置,分层次探究分子运动现象,扩大了实验探究的范围。实验巧妙利用医用输液管和普通棉线作为实验现象的呈现装置,明显放大了实验现象。实验装置能生动直观地展现分子运动的轨迹,显著提高了实验教学效果。

关键词: 分子运动; 变式实验装置设计; 医用输液管; 实验改进

文章编号: 10056629(2019)9007203? ? ? ? ? ? 中图分类号: G633.8? ? ? ? ? ? 文献标识码: B

人民教育出版社义务教育教科书《化学》九年级上册第三单元课题1“分子和原子”中设计有一个探究“分子运动现象”的实验[1]。该实验在培养学生的观察能力的同时,启发学生想象氨分子的存在和运动,能帮助学生形成良好的微观想象能力和抽象思维能力。实验还可以使学生认识到分子是不断运动的,这是分子的重要属性和特点,有益于学生正确建构分子的概念[2]。该实验的成败,对于学生能否正确形成微粒观以及利用该观点解决相关问题至关重要。

实验探究是学习化学的重要手段,但是在一线教学实践中,往往很少有教师按照教科书的设计进行实验。这是什么原因呢?

1? 教材实验存在的问题

(1) 实验设计不符合绿色化学的基本理念。实验需要向小烧杯中倾倒5mL浓氨水,倒扣的大烧杯,密封性很差。在实验过程中,浓氨水持续挥发,整个教室弥散刺激性气味,影响师生健康。

(2) 影响课堂教学效果。弥散的刺激性气味,让人感觉不舒服。特别是距离讲台较近的学生,眼睛和呼吸道都受到明显刺激,降低了学生探究实验的兴趣,使课堂教学效果大打折扣。

(3) 实验试剂用量比较大(5mL浓氨水),又不能重复利用,造成药品的浪费。

(4) 实验用时较长。一般需要3~5分钟左右,才会出现明显的实验现象。

(5) 分子运动的轨迹不够明显。实验现象只展示出了分子运动的最终结果,没有展示出分子运动过程中的变化,学生需要推理才能得出结论,不利于学生直观感性认知。

(6) 实验装置不能移动,不利于教室后排的学生观察。

(7) 实验不能重复多次进行。

我们在教学中设计了变式实验装置,来探究分子运动现象,明显提高了实验效果。何为变式实验装置呢?简单说,就是围绕一个实验探究主题,采用相同或类似的实验器材、药品,通过变化实验器材的位置或者改变实验操作步骤,多角度分层次地探究同一个实验主题,扩大实验探究范围,实现实验的深度教学。变式实验装置一般以一套基础的实验装置为主,根据不同层次的探究需要,从不同的角度设计相应的实验装置进行探究。下面以探究“分子运动现象”的实验为例,阐述变式实验装置的设计和应用。

2? 实验的改进

2.1? 实验用品

大试管、试管架、胶头滴管、医用输液管(透明)、粗棉线(1~2mm)、剪刀、细铁丝、60mL棕色试剂瓶(配单孔橡胶塞)、10mm的尖嘴玻璃导管(配玻璃旋塞)、胶皮管;浓氨水、酚酞溶液。

2.2? 实验装置

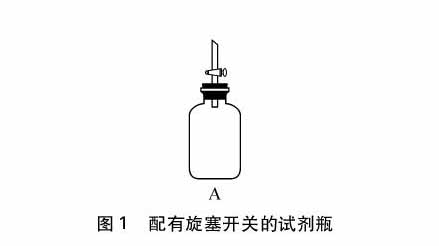

(1) 先把橡胶塞打一孔,将带有玻璃旋塞的玻璃导管插入橡胶塞,尖嘴朝上。再把橡胶塞塞紧试剂瓶。组成装置A(如图1)。检查玻璃旋塞的灵活性,并检验装置的气密性。

(2) 用剪刀把粗棉线剪成长度35cm的棉线段,然后把棉线段放在酚酞溶液中浸泡,充分浸泡后,取出,晾干备用。

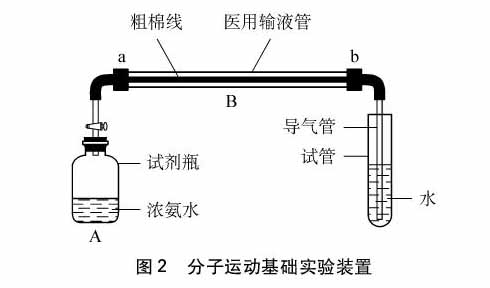

(3) 用剪刀把医用输液管剪成长度40cm的短管。用细铁丝把备用的长度35cm的粗棉线段送入40cm的短管中。组成装置B(见图2)。

(4) 用胶皮管连接装置A的尖嘴和装置B的一端,装置B的另一端插入装有水的大试管中。

改进后的基础实验装置如图2所示。该基础实验装置中试剂瓶位置和大试管位置在同一水平面,装置B呈水平状态。

2.3? 实验步骤与现象

(1) 向装置A的60mL试剂瓶中加入约20mL浓氨水,关紧玻璃旋塞。

(2) 用胶皮管连接装置A和B,组装成基礎实验装置,如图2。

(3) 打开玻璃旋塞,观察现象。发现干燥的棉线没有变红。

(4) 另取一个装置B,用胶头滴管吸取2~3mL水,由装置B的一端加入医用输液管中,润湿其中的棉线。

(5) 再用胶皮管连接装置A和B,组装仪器,如图3。

(6) 先打开玻璃旋塞,然后一手拿试剂瓶,另一手拿装有水的大试管。进行试验,观察现象。

现象: 观察到湿润的棉线由a→b逐渐变红,并且棉线变红的速率比较一致。

变式实验装置一: 试剂瓶位置明显低于大试管位置,装置B呈竖直(或斜向上)状态,如图3。

现象: 观察到湿润的棉线由下(a)向上(b)迅速变红,并且棉线变红的速率明显高于图2装置。

变式实验装置二: 试剂瓶位置明显高于大试管位置,装置B呈垂直(或斜向下)状态,如图4。

现象: 观察到湿润的棉线由上(a)向下(b)逐渐变红,并且棉线变红的速率明显低于图2装置。c→b段棉线变红的速率比较缓慢,近b端甚至不能变红。

变式实验装置三: 试剂瓶位置和大试管位置在同一水平面,装置B呈拱形状态,如图5。

现象: 观察到湿润的棉线逐渐变红,a→b段和c→d段棉线变红的速率明显不一致,并且a→b段棉线变红的速率明显高于c→d段棉线变红的速率。

(7) 实验结束,关紧玻璃旋塞,把试管放在试管架上(注意: 不要把装置B移出试管)。

2.4? 实验结论

以上实验可以得出以下结论:

① 氨气不能使干燥的酚酞变色;

② 氨气能使酚酞试液变红色;

③ 微粒在不停地运动;

④ 氨气的密度比空气小。

3? 实验注意事项

(1) 医用输液管的内径一般是2.1~3.2mm,实验用的粗棉线粗细要合适,以直径1.0~1.5mm为宜。太粗了就会阻碍氨气的流通,影响实验进行;太细了不利于实验现象的观察。

(2) 装置A试剂瓶中加入的浓氨水要用浓度较高的氨水。不宜使用长时间放置的氨水。

(3) 用胶头滴管吸取水,润湿装置B中的棉线。使用的水量要根据棉线的粗细和装置B的长度而定,一定要确保棉线完全润湿。

(4) 如果实验当天气温较低,可以用手握住试剂瓶,用体温加热氨水,加快氨气的挥发。也可以轻轻摇动试剂瓶,加速氨气挥发。

(5) 如果把试剂瓶放入温水(50~60℃)中,上述实验现象中棉线变红的速率都会明显变快。说明温度升高,微粒运动速率加快。也可以增设冷水组,进行对比试验,效果更加明显。

(6) 教学实践中可以手持装置,在教室中间进行实验。也可以让学生手持试剂瓶或者大试管,引导学生参与实验。

(7) 实验结束,关紧玻璃旋塞,不要把装置B移出试管,继续正常进行其他教学活动。期间,利用氨气极易溶于水的特性,完成实验尾气的吸收。

(8) 课堂演示建议以实验装置一(如图2所示)为主。该实验已经能够形象直观地展现出微粒运动的轨迹,增强了学生对微粒运动的理解。其余几个变形实验要根据学生知识掌握的实际情况,结合课堂教学效果的反馈情况,再决定是否展示。课堂教学要以完成基本教学任务为主。

4? 实验改进的优点

(1) 实验装置简单,仪器易得。特别有利于实验条件较差的学校开展实验。

(2) 实验能直观地观察到微粒运动的轨迹,有利于学生直观认知分子的运动。

(3) 实验比较环保。实验在密闭容器内进行,闻不到刺激性气味。

(4) 实验趣味性强,极大地激发了学生探究的兴趣,积极参与课堂讨论,课堂教学效果明显。

(5) 实验用时短。一般在1分钟左右就会出现明显的实验现象,节省了宝贵的课堂教学时间。

(6) 浓氨水可以反复使用,节约药品。

(7) 实验结束,取出装置B,晾干后,可以重复使用。

(8) 实验装置便携、可移动,便于学生观察。

(9) 实验操作简便,且可以反复进行,很适合在平行班级连续授课。

教材设计的“分子运动现象”实验,使用了大烧杯,这导致实验装置密封不严,实验现象也迟迟不能出现。本实验的改进,引入了透明的医用输液管,使实验现象能够在短时间内清晰地展现出来,同时能够生动地看到分子运动的轨迹。医用输液管的引入不仅丰富了实验装备,也开拓了实验创新的新思路[3]。而實验装置的变式应用,大大提高了实验空间的有效利用率,强烈激发了学生探究实验的好奇心,提高了学生学习化学的兴趣,有益于学生进行微观辨识与宏观探析,有利于培养学生的科学方法、求实精神和证据意识[4]。

参考文献:

[1]人民教育出版社课程教材研究所化学课程教材研究开发中心编. 义务教育阶段课程标准实验教科书·化学(九年级上册)[M]. 北京: 人民教育出版社, 2012: 17.

[2]吴俊明. 分子概念建构的意义、基础和教学策略[J]. 中学化学教学参考, 2013, (4): 5~7.

[3]姚亮发, 林师龙, 张贤金. 中学化学敞口实验的一体化设计[J]. 化学教学, 2017, (10): 52~54.

[4]朱鹏飞. 研究化学学科核心素养需要关注的几对关系[J]. 化学教学, 2018, (6): 12~18.

- 新会计制度下财务管理模式探讨

- 试析小型企业会计工作中存在的问题与对策

- 浅析电子商务合同的相关法律问题

- 支付宝or微信?谁将主导互联网移动支付市场

- 浅谈农村淘宝的发展

- 校园跨境电商模式及相关问题研究

- 浅析数据分析在移动电子商务中的应用

- 中小出口企业应用B2B平台的现状、问题及对策分析

- C2C二手交易平台的发展研究

- 电子商务条件下市场营销理念的创新要点浅谈

- 金融危机下中国制造业与物流业协同发展研究

- 浅析电子商务环境下第三方物流企业的业务模式

- 关于对快递企业揽投部站效能管理的探讨和研究

- 作业成本法在仓储物流企业成本管理中的应用研究

- 云南省快递业务量DGM(2,1)预测模型

- 基于物流视角下的装卸搬运研究

- 基于面板数据的我国物流上市企业社会责任与破产风险关系研究

- “互联网+”时代下快递下乡的影响因素及对策研究

- 基于供应链的制造业同质物流服务差异化供给分析

- 产品原产地形象与提升途径研究论述

- 阿荣旗柞蚕产品供应链开发构建模式初探

- 浅析“晕轮效应”在商业广告的影响及应用

- 宏观视角下对我国茶叶价格影响因素的探析

- 大型零售商业企业参与市场竞争的新视觉与新策略

- 微信商业模式探析

- the age of consent

- the all-clear

- the/a majority

- the antarctic

- the antarctic circle

- the antipodes

- the arctic

- the arctic circle

- the aristocracy

- the ark

- the armed forces

- the armed services

- the arrival of

- the arts

- the assured

- theater

- theatre

- theatreless

- theatres

- theatrical

- theatricalisms

- theatricalities

- theatricalization

- theatrically

- theatricalness

- 乘茵步辇

- 乘虚

- 乘虚以入

- 乘虚攻击

- 乘虚而入

- 乘虚蹈隙

- 乘衅伺隙

- 乘衅而入

- 乘警

- 乘象国

- 乘距

- 乘路

- 乘践

- 乘跷

- 乘車

- 乘輅

- 乘车

- 乘车不徒行

- 乘车入鼠穴

- 乘车四处奔走

- 乘车回来

- 乘车戴笠

- 乘车远行

- 乘车骑马,奔波劳累

- 乘轩