汪晓梅 王宁

摘 要:

利用长春墒情监测站网监测资料、长春探空站(54161)探空资料、长春地基微波辐射计监测资料、长春3830CC多普勒天气雷达观测资料、长春自动气象站网观测资料、以及FY4号卫星云图等观测资料,对2019年6月2—3日发生在长春地区的一次大暴雨过程及其对农业墒情影响进行综合分析,结果表明:低空切变线配合低空急流是此次大尺度天气环流主要影响系统,其中卫星和雷达观测存在明显的中尺度影响系统,是造成暴雨的直接原因;雷达主要回波强度45~50dBZ,且存在明显列车效应;长春城区热岛效应(较暖下垫面)可能导致对流云在城区加强、降水强度加大;微波辐射计观测到主要强降水时段:云体液态水含量、相对湿度、云底高度存在显著相关; 6月2日前长春地区耕作层(10~20cm)土壤相对湿度均高于60%,为适墒,而本次大暴雨中心在长春市区,农安、德惠、榆树、九台和双阳区普降小雨,6月3日和12日墒情监测显示耕作层(10~20cm)土壤相对湿度仍高于60%,为适墒,但长春市耕地整体墒情持续下降,需密切监测,及时补墒。

关键词:

长春;大暴雨;短时强降水;土壤墒情

中图分类号:S16

文献标识码:A

DOI:10.19754/j.nyyjs.20191130057

基金项目:国家重点研发项目“我国北方局地突发性强降水机理及预报方法研究”(项目编号:2018YFC1507300)

引言

土壤墒情,特别是耕作层(10~20cm)土壤相对湿度,是吉林省农业生产过程中一项十分重要的参数指标。而大气降水则是影响土壤墒情最直接最重要的因素,特别是暴雨等短时强降水对农业土壤墒情影响较大、破坏力极强,为此吉林省墒情监测中心建立了覆盖全省耕地范围的墒情监测站网,与气象观测网有机结合,适时提供墒情动态,科学调度吉林省防汛抗旱资源,如飞机和地面火箭人工增雨或消减雨作业等,为吉林省粮食生产提供保障。

众所周知,在全球变暖气候背景下,暴雨等极端天气现象发生频繁。长春地区属于自然灾害频发多发区,气象灾害更是占全部自然灾害的80%以上,暴雨或短时强降水引发的耕地和城镇积涝也日趋严重。多年来,许多专家和学者对暴雨的发生进行了大量的研究[1-13] 。暴雨的产生需要有利的大尺度环流背景,中小尺度天气系统是产生暴雨的最直接影响系统。

2019年6月2—3日长春市区出现大暴雨天气,特点为降水量大、降水强度强、落区集中造成了较为严重的城市内涝。本文利用常规气象观测资料、区域自动站观测资料、MICAPS资料、微波辐射计和卫星雷达观测资料,对2019年6月2—3日长春市大暴雨过程大尺度环流形势和中尺度系统进行分析,对大暴雨前后长春地区农业墒情变化进行了评估。

1 天气实况

2019年6月2日白天到夜间,长春市出现分布不均的雷雨天气,长春市区出现大到暴雨,局部大暴雨。6月2日8∶00—3日8∶00,全市平均降水量15.5mm,长春市区49.0mm、雙阳12.0mm、九台14.1mm、农安3.0mm、德惠2.2mm、榆树0.5mm。长春市区共有4站出现大暴雨,分别为东北师大125.0mm,南湖公园123.0mm,公平路103.1mm,御花园103.1mm,最大1h雨强达68mm(东北师大);另有13站出现暴雨、29站大雨,主要分布在长春市区和九台南部(图1)。最大降水量达125mm为大暴雨,降水强度强,其中东北师大自动站1h降水量为68mm,为暴雨量级。落区集中造成了较为严重的城市内涝。从东北师大自动站逐小时降水分布可以看出(图2),降水主要集中在19∶00—22∶00,3h降水量达100mm以上,降水强度非常大,其中19∶00—22∶00为68mm,在历史上也较为罕见。降水持续时间较短,从降水的落区和时间分布可以发现,本次降水是以对流性降水为主。

2 天气形势分析

从500hpa高空图看,受高空槽前影响(图3),槽的径向度较大,槽前区域有正的相对涡度平流,在地转偏向力的作用下产生高空辐散,动力抽吸作用有利上升运动的出现和加强。同时风场可以看出高层受西北气流影响,提供高层干冷空气,有利构建不稳定层结,出现强对流天气。850hpa有低槽(图4),风场可以看到明显的切变线位于长春上空,并有一支明显的西南低空急流,将南方的水汽源源不断的向暴雨区输送。水汽在切变线附近的集中配合动力的上升机制,形成较强的降水。925hpa(图略)超低空同时存在较强的切变线和超低空急流,超低空急流输送的水汽,对大暴雨的出现更为主要。地面上存在明显的中尺度辐合线。综上所述,低空切变线配合低空急流是本次主要的天气影响系统。

由长春市6月2日20∶00的探空曲线(图5)可以看出,探空气球先是入云降温经过第1个0℃层到负温层,接着气球出云开始逆温爬升经过第2个0℃层到10℃层;然后再次逆温上升经过0℃层到-16℃层并保持垂直上升到3km高度;又再次逆温上升到0℃层,之后在负温层持续上升。探空气球如此反复折腾,说明尽管对流有效位能CAPE=853.6J/kg、K指数=-11、沙氏指数SI=8.19,本次大暴雨天气过程不稳定能量不是很强,但不稳定层却有4层,湿层比较深厚,低层风向随高度顺时针旋转比较明显,说明有明显的暖平流影响,高空则有西北气流侵入,形成了一定的不稳定层结,对出现短时强降水有利。

3 卫星云图和雷达分析

从6月2日20∶00 FY4号卫星的红外云图可以看出(图6),东北地区(椭圆框内)有一明显的涡旋云系,在云系的尾部有分散的对流单体不断生成,并随引导气流向东北移动。云系的色调较为白亮,说明云顶温度较低,发展较高。高层云有丝缕状纹理。长春主要位于云系的头部的右侧,较强的云团持续经过城区上空。

从6月2日20∶01长春雷达1.5°仰角观测可以看出(图7),雨带呈东西走向,并自西向东移动,呈现明显的列车效应,非常有利于出现暴雨。从雷达反射率因子上可以看出,最强回波强度一般在45~50dBZ左右,50km距离圈内强度较强,持续经过长春市上空,雨带窄、强度大。

21∶00长春雷达1.5°仰角观测回波(图8),雨带强度明显减弱,但是最大强度仍在40~45dBZ,仍处于有利出现短时强降水的雷达反射率因子强度的范围中,另外雷达站的强降水也可能造成雷达的探测能力衰减,导致探测结果偏小。

值得关注的是,强降水回波移近长春呈现明显加强,移出长春明显减弱,分析:可能由于长春市城市热岛效应,较暖的下垫面,导致对流云在城区加强,降水加强。这种城市热岛效应导致降水加强的例子在长春历史上也有出现过。

4 微波辐射计和土壤墒情分析

4.1 微波辐射计观测分析

从图9至图11可以看出,6月2日18∶00—6月3日00∶00为此次大暴雨主要降水时段,该时间段云液态水含量从地面至10km达到极大值(0.33~0.55),对应云相对湿度云底至6km达到100%、6km~9.5km达到90%~80%,且水汽主要沉积到云体中下部。云底高度图则显示该时段云底接地,说明云体产生强降水,而其它时段云体液态水含量在0.11以下,基本无降水。地基微波辐射计很好地观测出此次大暴雨为暖云降水,反演云体液态水、湿度和云底高度显著相关。

4.2 土壤墒情分析

根据长春土壤墒情监测站5月27日耕作层(10~20cm)土壤相对湿度评价,各墒情站点土壤相对湿度均高于60%,为适墒(见表1)。

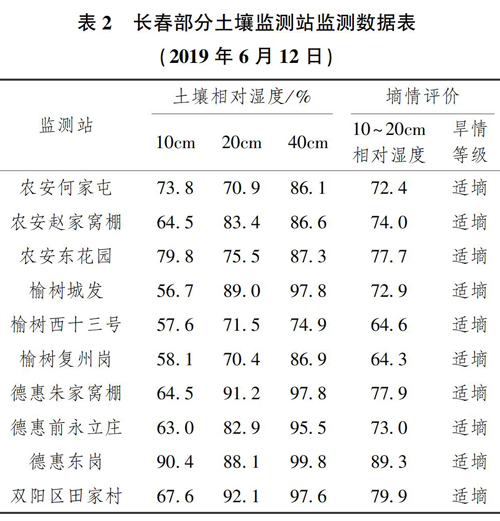

经历此次大暴雨后,根据长春墒情监测站6月12日耕作层(10~20cm)土壤相对湿度评价,各墒情站点土壤相对湿度均高于60%,为适墒(见表2),但是表2与表1相比,农安何家屯、赵家窝棚、东花园,榆树城发、西十三号、复州岗,德惠朱家窝棚、永立庄、东岗等墒情监测站所在地墒情虽然仍为适墒等级,但是墒情明显下降,说明6月2—3日大暴雨主要集中在长春市区,而其它地区仅下了小雨,因此经历7d左右时间的自然蒸发和土壤吸附沉降,大部分地区土壤墒情开始下降,因此要做好墒情监测,及时补墒。

5 结论

低空切变线配合低空急流是此次大尺度天气环流主要影响系统,其中卫星和雷达观测存在明显的中尺度影响系统,是造成暴雨的直接原因。

雷达主要回波强度45~50dBz,且存在明显列车效应。

长春城区热岛效应(较暖下垫面)可能导致对流云在城区加强、降水强度加大。

微波辐射计观测到主要强降水时段:云体液态水含量、相对湿度、云底高度存在显著相关。

6月2日前长春地区耕作层(10~20cm)土壤相对湿度均高于60%,为适墒,而本次大暴雨中心在长春市区,农安、德惠、榆树、九台和双阳区普降小雨,6月3日和12日墒情监测显示耕作层(10~20cm)土壤相對湿度仍高于60%,为适墒,但是墒情明显下降,说明6月2—3日大暴雨主要集中在长春市区,而其它地区仅下了小雨,因此经历7d左右时间的自然蒸发和土壤吸附沉降,大部分地区土壤墒情开始下降,因此要做好墒情监测,及时补墒。

参考文献

[1]毕宝贵,刘月巍,李泽春.2002 年6月8-9日陕南大暴雨系统的中尺度分析 [J].大气科学, 2004 ,28 (5): 747-760.

[2]王晓芳,徐明,闵爱荣,等.2010 年5月我国南方持续性暴雨过程分析 [J].暴雨灾害,2010 ,29(2):193-199.

[3]程鳞生,冯伍虎 .“98.7”突发大暴雨及中尺度低涡结构的分析和数值模拟 [J].大气科学,2001 ,25(4):465-478.

[4]师锐,陈永仁 .秋季川东北一次西南低涡大暴雨分析 [J].高原山地气象研究,2016 ,36(2):23-29.

[5]井宇,陈闯,井喜,等.黄土高原一次引发短时致洪暴雨MCC 的特点及成因 [J].高原山地气象研究,2016 ,36(3):7-13.

[6]贝耐芳,赵思雄 .1998 年“二度梅”期间突发强暴雨系统的中尺度分析 [J].大气科学,2002 ,26(4):526-539.

[7]翟国庆,高坤,俞樟孝,等.暴雨过程中中尺度地形作用的数值试验 [J].大气科学,1995 ,19 (4):475-480.

[8]张小玲,陶诗言,张庆云 .1998 年 7 月 20-21 日武汉地区梅雨锋上突发性中β系统的发生发展分析[J]. 应用气象学报,2002 ,13(4):385-397.

[9]孙健,赵平,周秀骥 . 一次华南暴雨的中尺度结构及复杂地形的影响 [J].气象学报,2002 ,60(3):333-342.

[10]沈茜,马红,何娟 .溪洛渡水电站 2016 年初夏首场暴雨诊断分析[J].高原山地气象研究,2016 ,36(4):17-22.

[11]田成娟,朱平,马琼,等.青藏高原东北部两次区域性大到暴雨对比分析[J]. 高原山地气象研究,2017 ,37 (1):1-6.

[12]孙欣,蔡乡宁,黄阁.一次辽宁秋季暴雨天气的诊断分析[J]. 气象,2007 ,33 (9):91-92.

[13]朱乾根,林锦瑞,寿绍文.天气学原理和方法 [M].北京: 气象出版社,2012: 322.

作者简介:

汪晓梅,本科,工程师。研究方向:云降水物理与人工影响天气。

- 区块链技术应用下的农业物流信息探究

- 壮大农村集体经济及增加农民收入方式探析

- 循环经济理论研究

- 产业化扶贫路径探讨

- 在乡村治理进程中村干部的权力运作研究

- 以乡村振兴战略为基点浅析我国三农政策

- 浅析海林市食用菌产业发展策略

- 加强新品种试验的重要性及步骤研究

- 绿色农业种植技术推广探讨

- 高海拔地区蜜蜂养殖技术与示范推广

- 刍议临近天气预报在作物种植方面的优势

- 长治市连翘种植技术与经济效益浅析

- 玉米种植技术要点探究

- 小麦冬季管理技术研究

- 湘中地区稻秆潜蝇的防治策略初探

- 浅论油茶的高产栽培技术和栽培管理

- 农区“粮改饲”的实践与展望

- 成都市实施乡村振兴战略的路径研究

- 加强农村经济管理工作的措施分析

- 休闲农场企业化经营管理模式研究

- 新时代垦区村队经济建设的问题和对策研究

- 关于生鲜农产品冷链物流协同路径及实现机制的探讨

- 滨城区家庭农场发展现状及对策分析

- 温江区农业观光旅游经济促进策略研究

- 浅议乡镇农技推广的难点与实施策略

- multiple applications

- multiplechoice

- multiple-choice

- multiple choice

- multiple pricing

- multiplepricing

- multiples

- multiple scleroses

- multiple sclerosis

- multiplestore

- multiple store

- multipletaxation

- multiple taxation

- multiplex

- multiplex-cinema

- multiplex cinema

- multiplexed

- multiplexer

- multiplexers

- multiplexes

- multiplexing

- multiplexity

- multiplexor

- multiplexors

- multiple²

- 监引

- 监御

- 监总

- 监戎

- 监戒

- 监战

- 监房

- 监抄

- 监抚

- 监护

- 监护人

- 监护军队

- 监护渡河

- 监押

- 监择

- 监控

- 监搜

- 监摄

- 监撰

- 监收

- 监斩

- 监服

- 监本

- 监检

- 监榷