姚建民

摘? ?要:基于物理核心素养的综合性、发展性、实践性特征,物理教学要从微观的课时学习走向中观的单元设计。在单元设计视域下,整体规划,实施学生实验教学;以专题为单元载体,创设情境,提升科学思维。

关键词:单元设计;整体规划;专题载体

中图分类号:G633.7 文献标识码:A ? ? 文章编号:1003-6148(2019)7-0053-3

物理是一门以观察和实验为基础的学科,对于初中生来说,实验教学显得尤为重要,因为实验形象直观,可以通过显性的物理现象将隐性的物理规律表达出来,符合初中学生的年龄特征和思维方式,通过实验教学学生能够更加直观地了解物理现象和规律,从而培养学生物理学科核心素养:物理观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任[1]。由于核心素养具有综合性、发展性、实践性的明显特征,笔者认为,物理教学要从知识的学习走向能力的形成,要从微观的课时学习走向中观的单元设计,指向宏观的核心素养,即真实学力的形成。为此,教师以单元的视角对物理实验教学进行规划和设计,更有利于物理学科核心素养的形成。

以下是笔者基于单元设计理念下对初中物理实验教学的几点思考和实践。

1? ? 以单元为单位,整体规划,实施实验教学

何为单元,不同学者持不同观点,许帮正、马宇澄认为:单元不是单纯的学习内容单位,而是课程单位和学习单位,应包含“学习内容、学习目标、学习方法、学习评价”等,如“如何设计和制作一个机械模型”“焦耳定律及电能的转化”“光现象及折射和透镜”等就可以视作一个单元[2]。

实验作为物理课程系统中的一个要素,教材整体结构与特点决定了实验课题、内容、方法和要求。把某一单元的实验连接起来,可以看出该单元教材的结构特点。研究实验需要用整体规划的方法,全面审视实验的功能和特点,循序渐进地进行教学,逐步建构学生良好的思维习惯,实现对知识的“渐进建构”,体会到知识“渐进式的上升,螺旋式的前进”的深刻道理。

1.1? ? 以单元为单位整体规划学生活动和实验教学

以苏科版初中物理教材为例,每个单元学习之前,应将该单元“活动与学生实验”课程进行整体规划。以八年级上册第四章《光的折射 透镜》为例,书本上设计了7个活动和1个实验,分别为:

1.初识光的折射现象

2.探究光的折射特點

3.初识凸透镜和凹透镜

4.辨别凸透镜和凹透镜

学生实验:探究凸透镜成像的规律

5.模拟探究近视眼的缺陷

6.通过两个凸透镜观察物体

7.自制水滴显微镜

仔细思考这些实验,遵循由浅入深、由易到难的认知特点,由传播规律到成像规律,到规律的应用,实现对知识的“渐进建构”。实验以单元为单位的整体结构设计考虑学科的逻辑性与学生认知特点的融合,关注学生学习的过程,逐步提升物理核心素养。

在实验课程的整体规划的框架下,深入思考每一个活动和实验。如活动6,可以将两个凸透镜换成三个透镜,分别是焦距为30 cm、5 cm的凸透镜和焦距为10 cm的凹透镜,这样增加一点选择的难度,更能激发学生探究的兴趣,同时体验到伽利略望远镜和开普勒天文望远镜构造和成像的不同。再如活动7,水滴的大小很有讲究,直径最好控制在4~5 mm,水滴与被观测的物体之间距离在15 mm,这样透过这个水滴,才能看到倒立放大的实像。在实验时,有学生透过水滴观察到倒立缩小的像,这时教师应给予积极的评价,并引导学生分析原因。

1.2? ? 以单元为单位整体规划学生创新小实验

八年级物理光学创新小实验体验活动方案:

活动目的:提升学生科学素养,培养物理学习兴趣,将所学的物理知识应用于实践。

一、具体任务:

选取八年级物理书本的相关内容,任选以下内容完成一个小制作:

1.自制针孔照相机(书本65页)

2.简易潜望镜(书本73页)

3.魔箱(书本69页)

4.简易投影仪

5.简易照相机

6.简易望远镜

7.简易显微镜

8.其他光学小实验

二、具体要求

1.可以独立完成,也可以分小组完成,每个小组最多3人;

2.独立完成只要交作品,小组完成需要做简易PPT演示文稿(含以下内容:实验材料、原理、成品图片或小视频等);

3.每位同学均要参与,学期结束评出优秀作品,嘉奖鼓励。

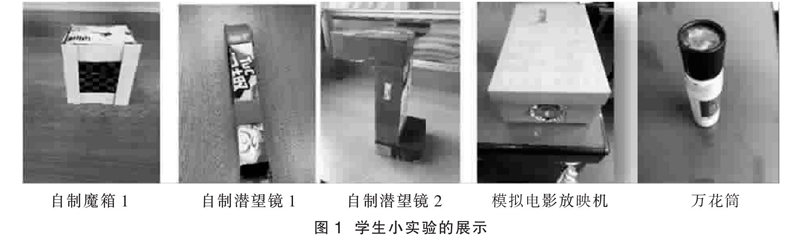

学生积极动手动脑,创新小实验的制作超出老师的预期,很有创意。

学生小实验展示如图1所示。

这个创新实验的整体规划是八年级所学光现象、折射及透镜等内容作为整个单元的视域下,应用于实际生活中的创新实验规划。在这类创新小实验的进行过程中,提倡教师给予学生“形成性评价”,即关注不断地反馈学生学习成功或失败的信息,注重强化学生学习的成功之处,显示学生学习过程中需要改进的具体学习错误或不足。广泛的研究表明,动手实践最易激发学生的思维能力和想象能力,通过手脑协调的直接体验可以实现由感性认识到理性认识的“飞跃”。在此过程中,培养将实际问题转化为物理模型,进行不断质疑创新的科学思维。

2? ? 以专题为单元载体,创设情境,提升科学思维

基于单元的实验教学设计可以尝试以专题作为单元载体,专题内容涵盖物理学家为什么提出科学问题,在深化和解决问题过程中的关键情节,在形成结论过程中的主要思维方式和研究方法的精华以及科学结论内涵的深刻思考,等等[3]。

以初中的能量教学为例。能量是最抽象但却是最基本的物理概念之一,能量守恒和转化规律是发现过程最曲折、经历时间最漫长、涉及科学家最众多的物理理论,也是包容现象最多样、适用范围最广泛、对科学发展和人类生存指导意义最重大的物理理论,其中科学家焦耳为了寻找该定律无可辩驳的证据,终其一生做出了不可磨灭的贡献。1840年,焦耳通过研究电流的热效应,发现通电导体所产生的热量与电流的平方、导体的电阻和通过的时间成正比,即Q=I2RT,他将该定律写成论文《论伏打电生热》并发表。很快科学家楞次也得到了与焦耳相同的定律结论。后来人们把这个定律叫做焦耳-楞次定律,也称为焦耳定律,该发现为揭示电能、热能和化学能的等价性奠定了基础,敲开了发现能量守恒定律的大门[4]。

正因如此,焦耳定律的教学在初中物理课程中有非常重要的意义。在进行《电热器 电流的热效应 》教学时,教师应怀有崇敬之心带领学生经历科学家焦耳的探索过程。

教材和教材上所介绍的最为经典的方法——煤油加热法。这个实验方法的优点是可以定量测量,但是缺点也有很多:其一是材料组装,包括橡皮塞打孔都较为麻烦;其二是实验准备的时间非常长,同时实验所占用的课堂时间也略长;其三是较难得到定量关系。教材当中并没有对该实验的实验要点和数据进行更加精确的数据说明,致使教学过程中该实验成为一个难点,加上这个实验需要的器材种类数量较多,操作的程序也比较繁琐,而且电路比较复杂,大多数教师进行教学时实验效果并不理想。 所以,很多教师在这节课的教学中,没有勇气尝试学生实验,甚至有时连演示实验也摒弃了,直接用多媒體课件或录像代替。

在实际教学过程中,不断创新,完善实验细节,可以取得更好的实验效果。1.占用课堂时间过长的原因主要是实验室配备的学生电源输出电压比较小,教师将学生用的干电池换成稳压电源,保证电压达到20 V左右,较好地解决了这个难题;2.实验中还发现植物油(就地取材,将煤油改成植物油)的温度变化与时间不成正比,这主要是由于植物油的散热。教师给两个锥形瓶加装绝热材料保温装置,尽量减少植物油由于散热带来的系统误差。这个实验有很多可以完善的细节,如油的质量、容器的形状等,实验准备过程中为了得到最佳实验效果,教师经历了像科学家一样的探究过程,发现问题,遇到困难,不断改进,最终较好地解决了实验难题。

在焦耳定律学习的基础上,进一步思考:电流做功时,消耗的是电能。究竟电能会转化为哪种形式的能,要看电路中具有哪种类型的元件。电流通过白炽灯、电炉等电热原件做功时,电能全部转化为导体的内能。

天文学家卡尔·萨根曾经说过:“每个人在他们幼年的时候都是科学家,因为每个孩子都像科学家一样,对自然界的奇观怀着好奇和敬畏。”初中物理实验教学力求引导学生以科学家进行科学探究的方式去做科学、学科学,着眼于学生科学素养的提高;有计划地将观察、测量、预测、推断及控制变量、形成与验证假设、设计实验、建立模型等基本探究元素渗透到相关活动和学生实验中去;引导学生反思实验过程,应用实验中发现的规律解决实际问题。以上以专题为单元载体的实验教学设计,围绕历史背景、科学思维和科学发展的真实图景,较好地实现了“从教学到育人”的目标。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准[S].北京:人民教育出版社,2018.

[2]许帮正,马宇澄.“指向物理核心素养单元设计”研究方案[J].中学物理,2018,36(2):6-8,14.

[3]冯华.从教学到育人——以专题为载体,培养学生的物理核心素养[J].物理教学探讨,2018,36(8):1-4,8.

[4]董彦.焦耳和能量守恒定律[J].物理教师,2018,39(11):68-71.

(栏目编辑? ? 王柏庐)

- 葱油面

- 沉默的爱

- 老花眼镜

- 珍惜

- 令生命坚韧如草

- 爸爸去哪儿了

- 母爱

- 拜天公

- 妈妈,我爱您

- 父亲的味道

- 不一般的黑与白

- 文化·引路者

- 浅谈路遥小说中的传统文化之美

- 浅论作家的“人品”与“文品”

- 和谐之美

- 声色人间

- 由“千古孝思绝作”《诗经·蓼莪》忆父母恩情

- 张家口高校与京津高校教育协同发展策略研究

- 课题提出的背景与所要解决的主要问题

- 民族文化认同视野下的中国古代文论教学策略探究

- 以创新创业为导向的地方高校语言类课程教学改革探索

- 苏教版高中语文教材注释商补三则

- 《幼儿教师口语》一体化教材建设之管见

- “部编本”初中语文教材的国家意志解读

- 尊重差异,师生共同开发校本朗读教材

- transborder

- transboundary

- transcend

- transcended

- transcendence

- transcendible

- transcending

- transcendingly

- transcendingness

- transcends

- transchange

- transchanged

- transchanges

- transchanging

- trans-channel

- transcolor

- transcoloration

- transcolour

- transcontinental

- transcontinentally

- transcreate

- transcribable

- transcribble

- transcribbler

- transcribe

- 因羞惭而说不出话来

- 因羞愧、吃惊或发怒而改变神色

- 因羞愧而出汗

- 因羞愧而出的汗

- 因羞愧而感到痛苦

- 因羞愧而无脸见人

- 因羞愧而激发

- 因羞愧而脸上出汗

- 因羞愧而脸上发烫

- 因羞愧而脸红

- 因羞愧而面红耳赤

- 因羞而薄红上脸

- 因羞致怒

- 因而

- 因耗损而干涸

- 因耽误而丢失

- 因耽误韶年而惊叹悔恨

- 因胆怯而推辞

- 因胜利而骄矜

- 因能授官

- 因脚下打滑而跌倒

- 因腐蚀而模糊不清

- 因腻味而不想再吃

- 因自己在某方面有成就而闻名

- 因自己的行为使他人或集体受到损失而给予补偿